【がん治療医が教える】「心臓に貼ると危険」は嘘だった?”効果的に冷えに効く”“副作用を和らげる”医学的に正しいカイロの貼り方

濱元誠栄院長

濱元誠栄院長こんにちは、銀座みやこクリニック院長の濱元です。

12月に入り、朝晩の冷え込みが厳しくなってきましたね。

「先生、今日は寒いですね」と体を縮めて来院される患者さんが増えてきました。

がんの治療中の方、あるいは健康維持を心がけている方にとって、「冷え」は大敵です。

体温が下がると免疫細胞(特にNK細胞など)の働きが鈍くなることはよく知られていますし、血流が悪くなれば、必要な薬剤や酸素、栄養が体の隅々まで届きにくくなってしまいます。

そこで手軽なのが「使い捨てカイロ(ホッカイロ)」です。

コンビニや薬局で簡単に手に入り、誰でもすぐに温まれる素晴らしいアイテムですが、患者さんからよくこんな質問をいただきます。

「先生、カイロってどこに貼るのが一番いいんですか?」

「心臓の近くに貼ると負担がかかるってネットで見たんですが、本当ですか?」

実はこれ、医学的にも非常に面白いテーマなんです。

「なんとなく寒いところに貼る」のも間違いではありませんが、生理学的なメカニズムを知って貼る場所を変えるだけで、その効果は何倍にも変わります。

今回は、医学論文(エビデンス)を紐解きながら、「医学的に正しいカイロの貼り方」と、巷で囁かれる「心臓危険説」、そして「がん治療におけるカイロの活用法」について、医師の視点で徹底解説します。

1. 「お腹」vs「腰」温まるのはどっち?

まず、定番の貼る位置である「お腹」と「腰」。

みなさんはどちらに貼っていますか?

福岡県立大学の研究チームが、非常に興味深い実験を行っています。

健康な女性を対象に、「下腹部(お腹)」に温熱刺激を与えた場合と、「腰部(腰)」に与えた場合で、体温の変化にどのような違いが出るかを検証しました(※1)。

足先を温めたいなら「腰」が正解

実験の結果、「腰」にカイロを貼った場合、貼った場所だけでなく、足の甲(足背)の皮膚温度が有意に上昇し、その温かさが持続しやすいというデータが出ました。

腰、特に仙骨(お尻の真ん中にある骨)のあたりには、下半身の血流をコントロールする交感神経の束や、太い血管が通っています。ここを温めることで、効率よく温まった血液が足先へと送り出されるのです。

「足が冷えて眠れない」「足先が冷たい」という方は、足に直接貼るよりも、腰(仙骨付近)に貼るほうが、生理学的には理にかなっています。

リラックスしたいなら「お腹」

では、お腹に貼る意味はないのかというと、そんなことはありません。

同研究や他の文献では、腹部への温熱刺激は副交感神経を優位にし、リラックス効果が高いことが示唆されています。

また、お腹(丹田付近)を温めることは、内臓そのものを温めることに直結します。

胃腸の働きが弱っている時や、緊張でお腹が痛くなりやすい時は、お腹に貼ることで安心感が得られます。

- 手足の末端冷え性への攻めの一手は「腰」

- ストレス緩和や内臓の守りは「お腹」

このように使い分けると良いでしょう。

2. 便秘には「腰」からのアプローチも有効

抗がん剤の副作用や、痛み止めの影響、あるいは運動不足などで「便秘」に悩まれている患者さんは非常に多いです。

便秘対策として「お腹をのの字にマッサージする」「お腹を温める」というのは一般的ですが、実は「腰を温める」ことも便秘に効くという文献があります(※2)。

便秘の症状がある方に対し、腰部を温めるケアを行ったところ、排便回数が増加し、症状が緩和されたという報告です。

腸は自律神経によってコントロールされています。背中側から脊髄神経レベルで温熱刺激を与えることで、腸の蠕動(ぜんどう)運動が活発になるのです。

お腹にカイロを貼ると低温やけどが心配、あるいは腹部の手術痕があって貼りにくいという方は、ぜひ「腰貼り」を試してみてください。

3. 「心臓にカイロ」は危険?噂の真相

さて、よく聞かれる質問です。

「心臓(左胸)にカイロを貼ると、心臓に負担がかかって危険」

という話を、ネットや口コミで聞いたことはありませんか?

「心臓を温めると、熱を冷まそうとして心拍数が上がり、心臓がバクバクするから危険だ」という理屈のようですが、これについて医学論文やメーカーの公式見解を詳しく調べました。

結論から申し上げます。

健康な方が心臓付近にカイロを貼って、直ちに危険が生じるという医学的根拠はありません。

むしろ、心臓への温熱刺激は、心臓の負担を減らす可能性すらあるのです。

逆に心臓が楽になる?驚きのデータ

イランで行われた臨床研究で、急性冠症候群(心臓病)の患者さんの胸や背中に約50℃の温熱パックを当てるという実験が行われました(※3)。

「心臓発作の人を温めるなんて!」と思うかもしれませんが、結果は驚くべきものでした。

温めなかったグループに比べ、温めたグループでは以下の変化が見られました。

- 収縮期血圧が低下した

- 血中酸素飽和度が上昇した

- 胸の痛みが和らいだ

メカニズムはシンプルです。温めると血管が広がります(血管拡張)。

血管が広がると、心臓が血液を全身に送り出す際の「抵抗(後負荷)」が減ります。つまり、心臓は以前より少ない力で、楽に血液を流せるようになるのです。

ただし、注意点もあります

ですので、「心臓に貼るのは絶対ダメ」というのは迷信に近いのですが、以下の点には注意が必要です。

- のぼせ:「胸が熱い」という感覚自体に不快感を覚える方は避けてください。

- ペースメーカー:植込み型医療機器を使用されている方は、主治医に必ず相談してください。

4. がん治療におけるカイロの「意外な」効能

ここからは、私が専門とするがん治療の現場での話です。

「カイロでがんが治りますか?」と聞かれれば、答えは「No」です。

がん細胞を死滅させるには42.5℃以上の熱が必要であり、市販のカイロ(体表温度)ではそこまで上がりません。

しかし、「がん治療の副作用を和らげる(支持療法)」という点では、カイロは非常に強力な武器になるという文献がいくつもあります。

① 痛みの緩和(8割に効果あり)

兵庫県立大学の研究チームによるレビュー(※4)では、カイロなどで体を温めるケア(温罨法)を行った研究の約82%で「がん性疼痛(痛み)の緩和効果があった」と報告されています。

温めることで血流が良くなり、「発痛物質」が流されることや、温かい刺激が痛みの信号をブロックするためと考えられています。

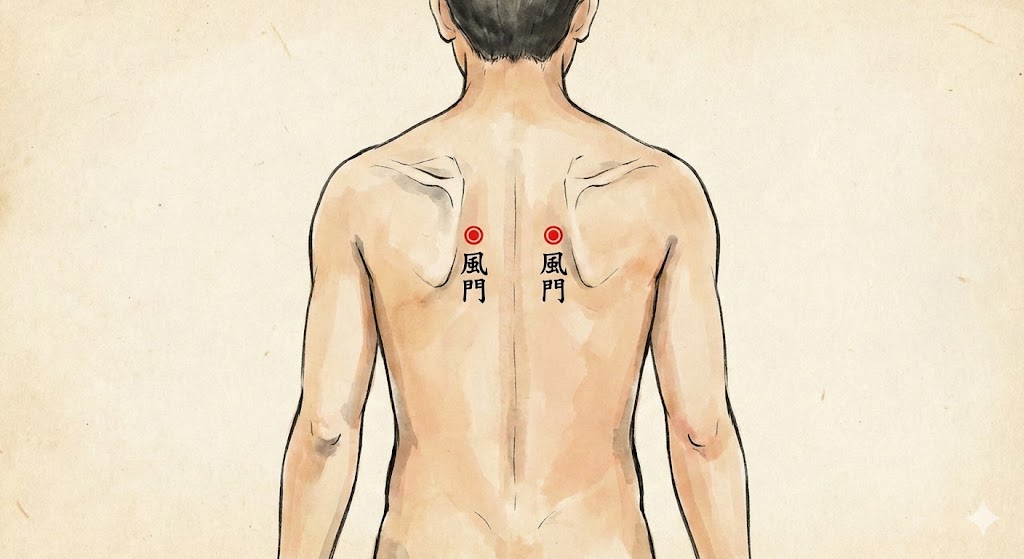

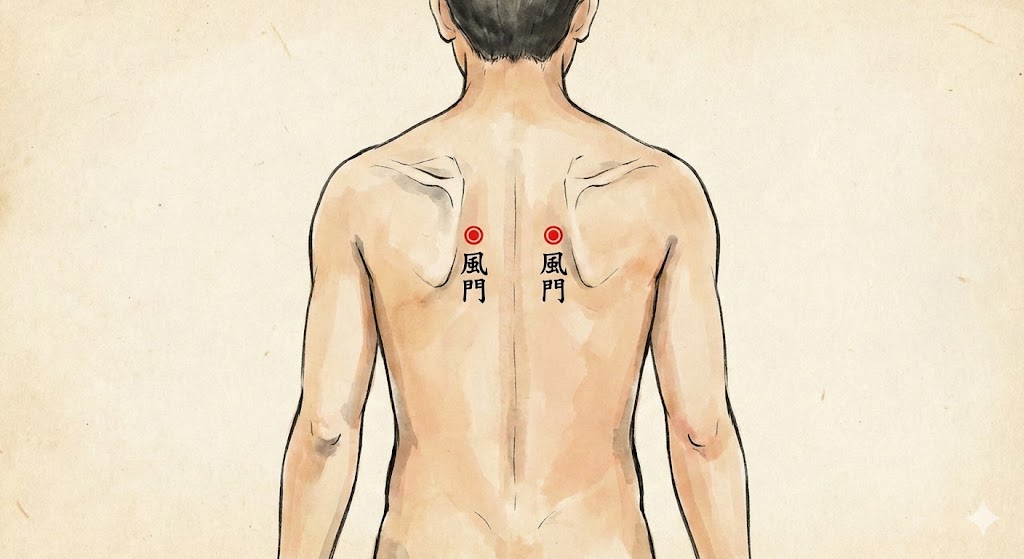

② 吐き気対策には「背中」

抗がん剤の副作用で辛い「吐き気」。

これには、「背中の肩甲骨の間」を温めるのが有効だという研究があります(※5)。

ここには胃腸を司る交感神経が通っています。ここを温めて緊張を解くことで、自律神経が整い、吐き気が楽になるケースが多いのです。

③ しびれ対策(オキサリプラチンなど)

大腸がんなどで使われる「オキサリプラチン(エルプラット)」等の抗がん剤は、冷たい刺激で手足がしびれる副作用があります。

この場合、カイロで手足や腰を温め続けることは、副作用をコントロールして治療を継続するために「必須」の対策とも言えます。

5. 目的別「貼る位置」の最適解

これまでのエビデンスを踏まえ、私がおすすめする「貼る位置」をまとめました。

全身の冷え・足の冷えには「仙骨」

お尻の割れ目のすぐ上、硬い骨(仙骨)がある部分です。

下半身の血流改善の司令塔です。下着の上からここに貼るのが、最も効率よく全身を温める方法です。

手先の冷え・肩こり・吐き気には「風門・肩甲骨の間」

首の付け根から少し下の、肩甲骨の間あたりです。

ここを温めると、指先の温度が上がることが確認されていますし、前述の通り吐き気対策にもなります。

メンタルケア・免疫維持には「丹田」

おへそから指4本分くらい下です。

ここを温めると副交感神経が優位になり、リラックスできます。免疫力と体温は密接に関係しているので、体温維持のベースキャンプとしておすすめです。

まとめ:温め方は「戦略的」に

たかがカイロ、されどカイロです。

「なんとなく貼る」から「目的に合わせて狙って貼る」へ意識を変えるだけで、ご自身の持つ自然治癒力や免疫力をサポートする強力なツールになります。

もちろん、コロイドヨード療法などの自由診療も選択肢の一つですが、まずはご自宅でできる一番身近な「温活」から見直してみてはいかがでしょうか。

これからの季節、カイロを賢く使って、温かい体で免疫力を維持していきましょう。

※本記事は一般的な医学的知見に基づくものであり、特定の疾患の治癒を保証するものではありません。皮膚の状態や体調に合わせて、低温やけどには十分注意して使用してください。

【参考文献】

※1:『下腹部と腰部の温罨法が生体に及ぼす効果の検討』(福岡県立大学看護学研究紀要)

※2:『腰部温罨法の便秘の症状緩和への効果』(日本看護技術学会誌)

※3:The effects of local heat therapy in the posterior part of chest on physiologic parameters in the patients with acute coronary syndrome (2017)

※4:『がん患者の疼痛に対する温罨法の有用性:スコーピングレビュー』(兵庫県立大学, 2021)

※5:『化学療法を受けるがん患者への背部温罨法による悪心・嘔吐の軽減効果』(日本看護学会論文集)

コメント