前立腺がん全解説!高齢者リスクからステージ別治療法、今後期待される検査と治療法

【YouTube動画でご覧になりたい方はこちら】

濱元誠栄院長

濱元誠栄院長こんにちは、銀座みやこクリニック院長の濱元です。

今回のテーマは「前立腺がん全解説!高齢者リスクからステージ別治療法、今後期待される検査と治療法」です。

前立腺がんの特徴

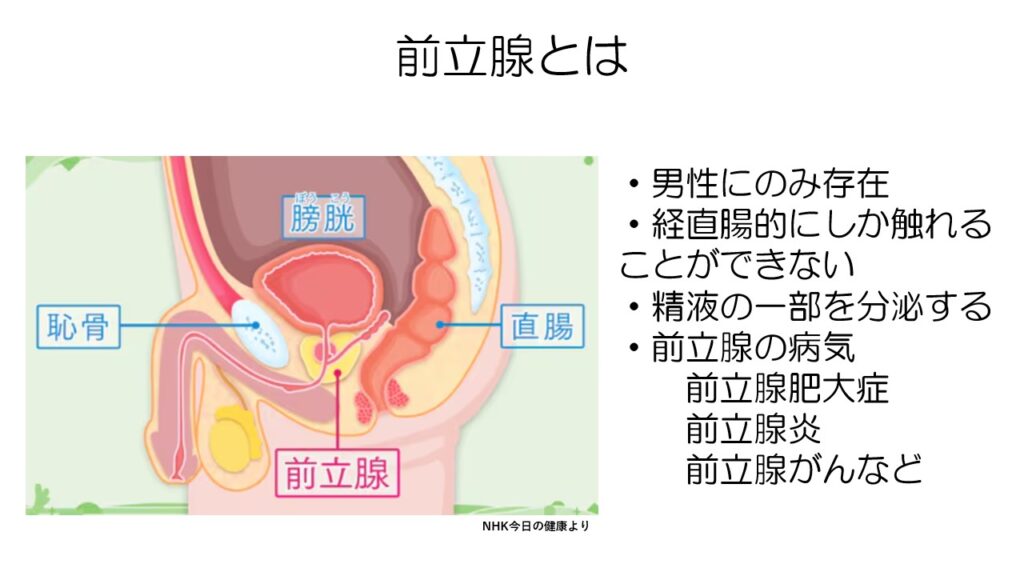

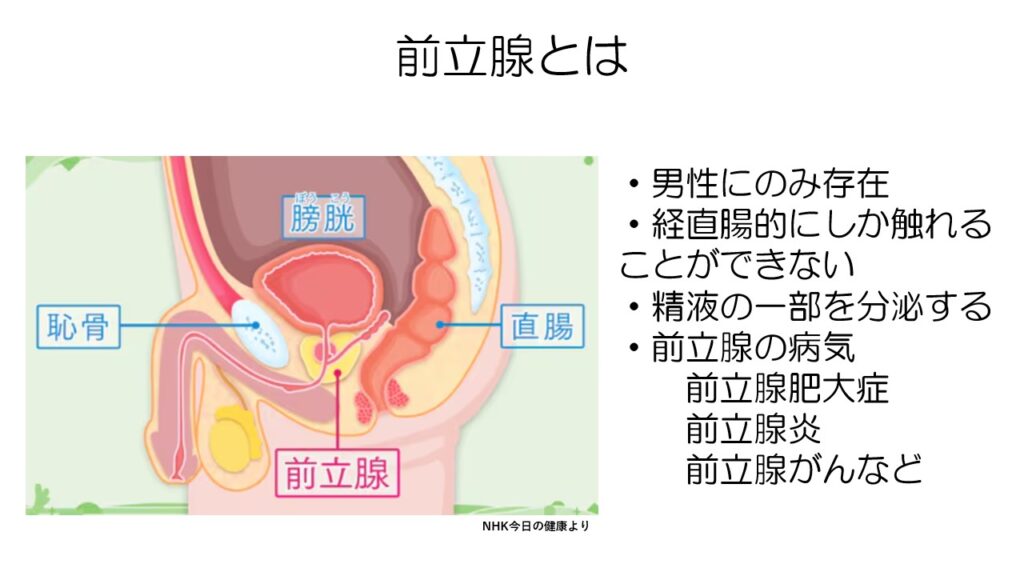

前立腺は男性にのみ存在するのですが、体表側から触れることができないため、男性でもその存在を感じることはありません。

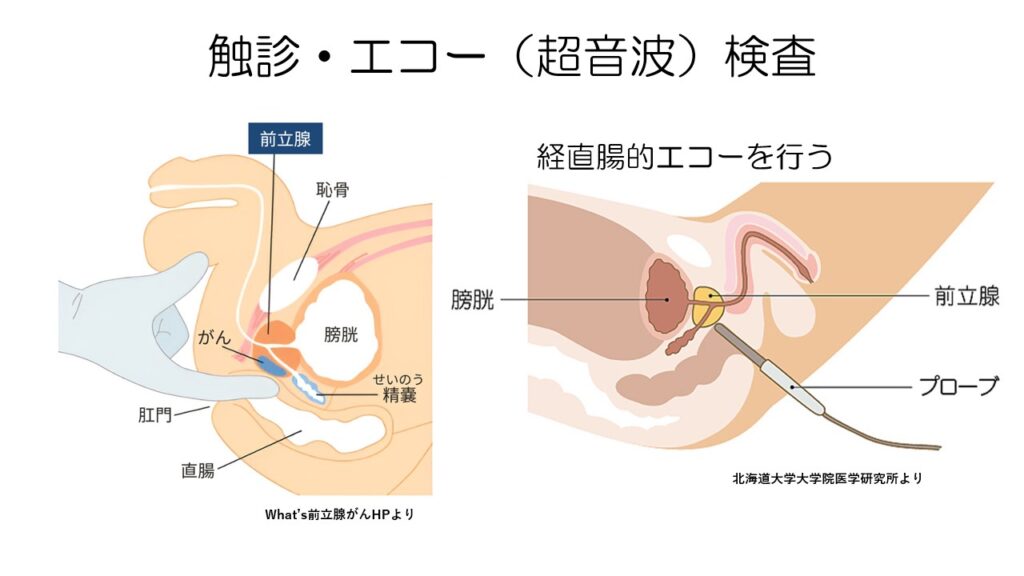

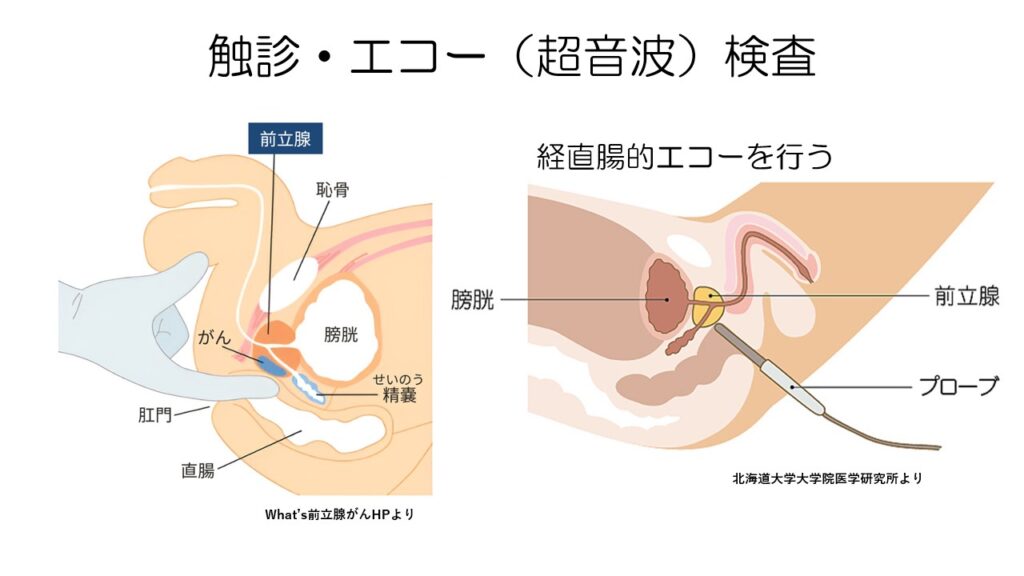

ただし、肛門から指を入れて直腸越しに触れることはできます。

前立腺は精液の一部を分泌することは分かっていますが、働きはまだ不明なことが多いです。

がん以外の前立腺の病気には、前立腺肥大症や前立腺炎があります。

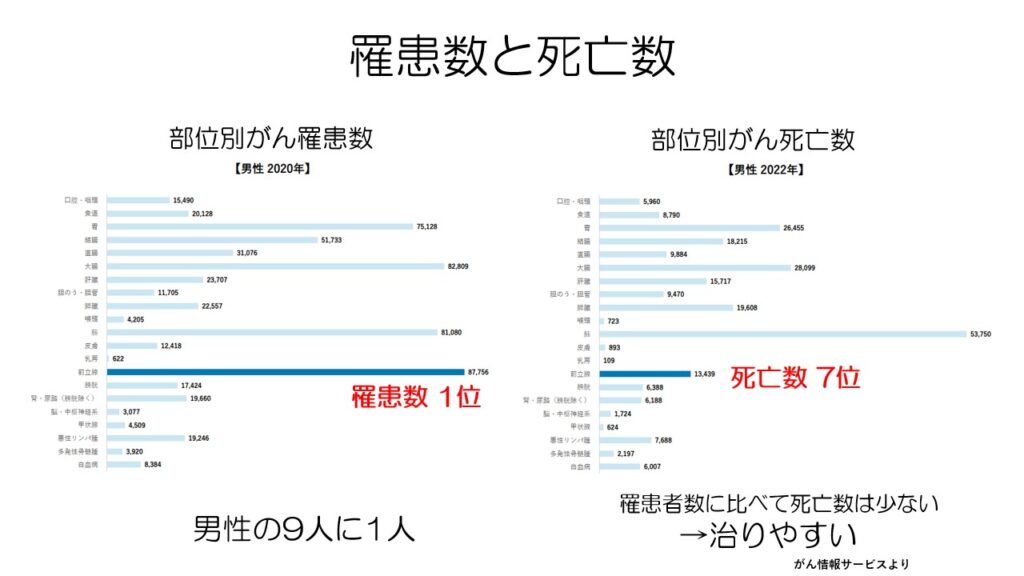

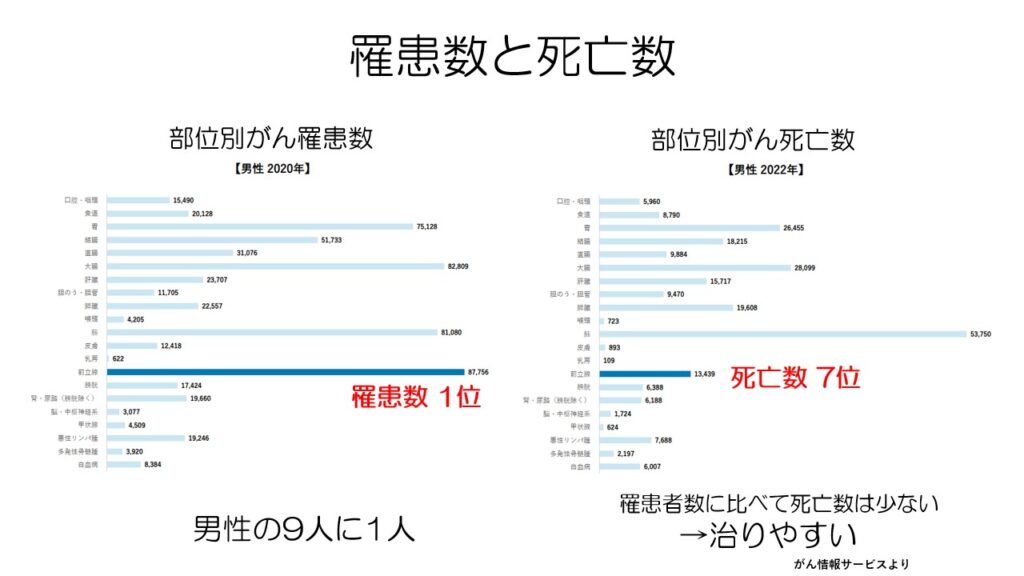

前立腺がんの罹患数は男性の1位で、男性の9人に一人が前立腺がんになる計算です。

罹患数に比べて死亡数は7位と少なく、治りやすいがんだと言えます。

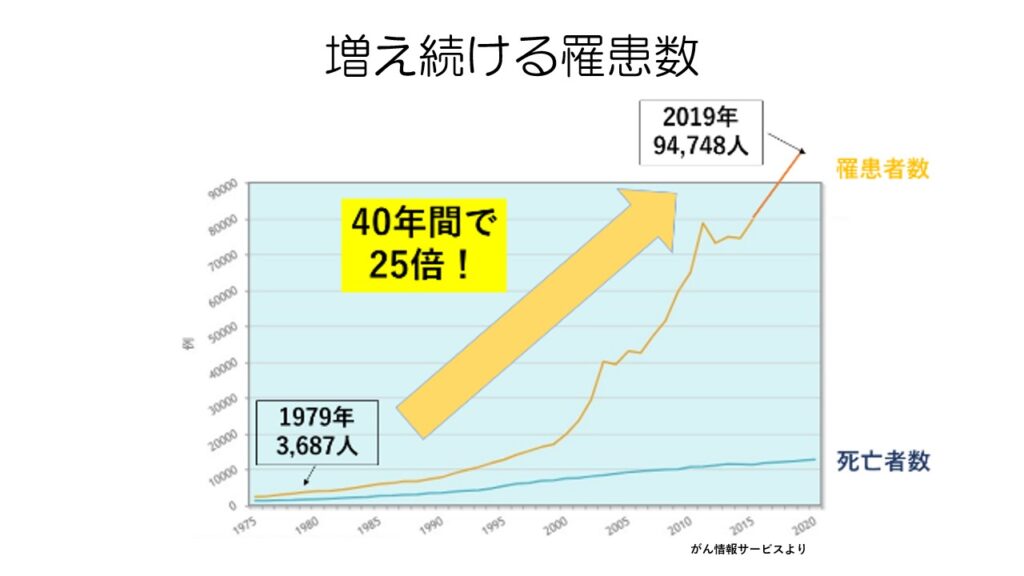

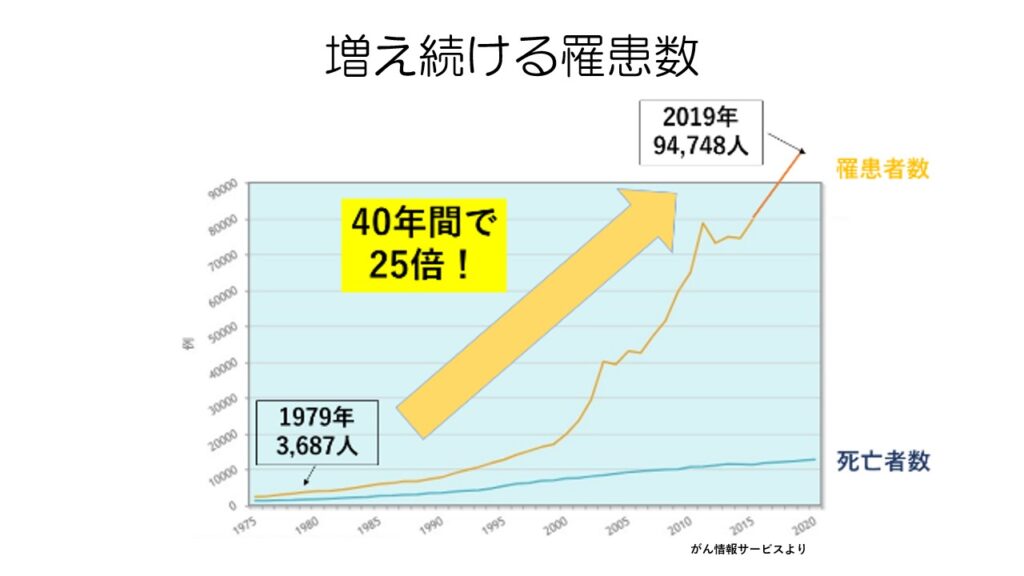

罹患数は年々増え続けており、40年間で約25倍に増えています。

一方、死亡者数の増加は緩やかで、以前よりも治りやすいがんになっていることが分かります。

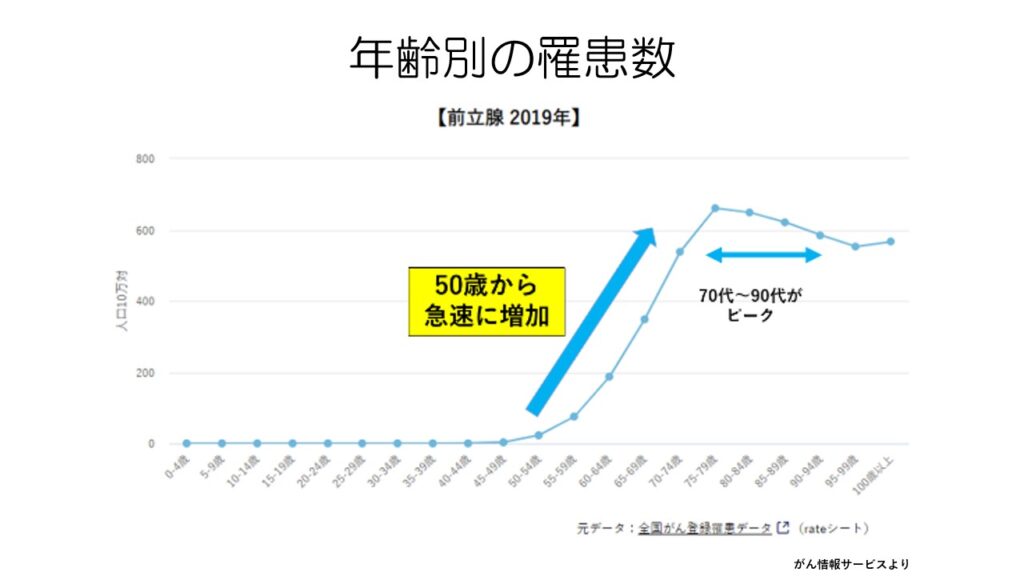

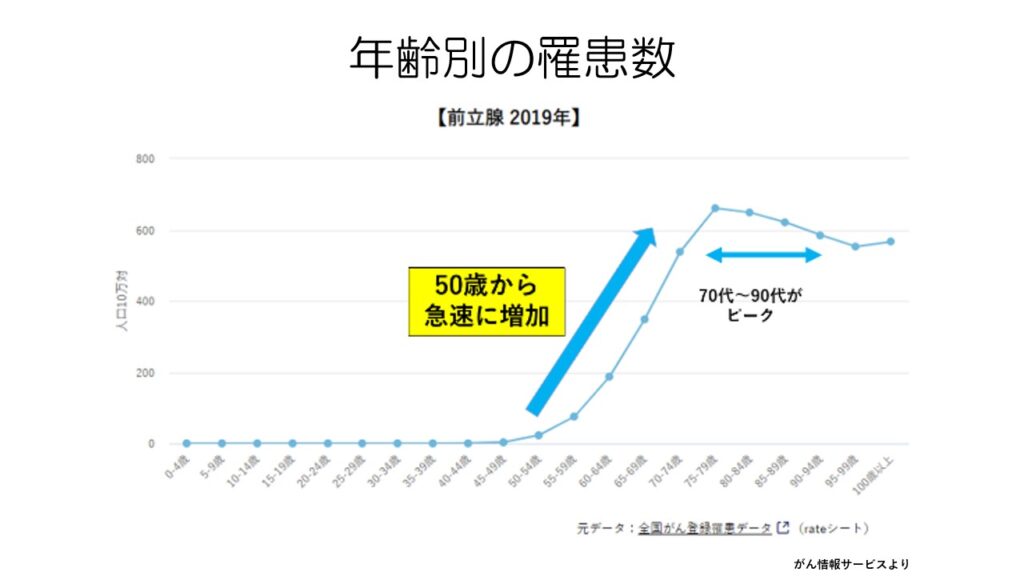

年齢別の罹患数を見てみると、50歳から急速に増え、70-90代にピークがきます。

前立腺がんは、”高齢者のがん”だと言えます。

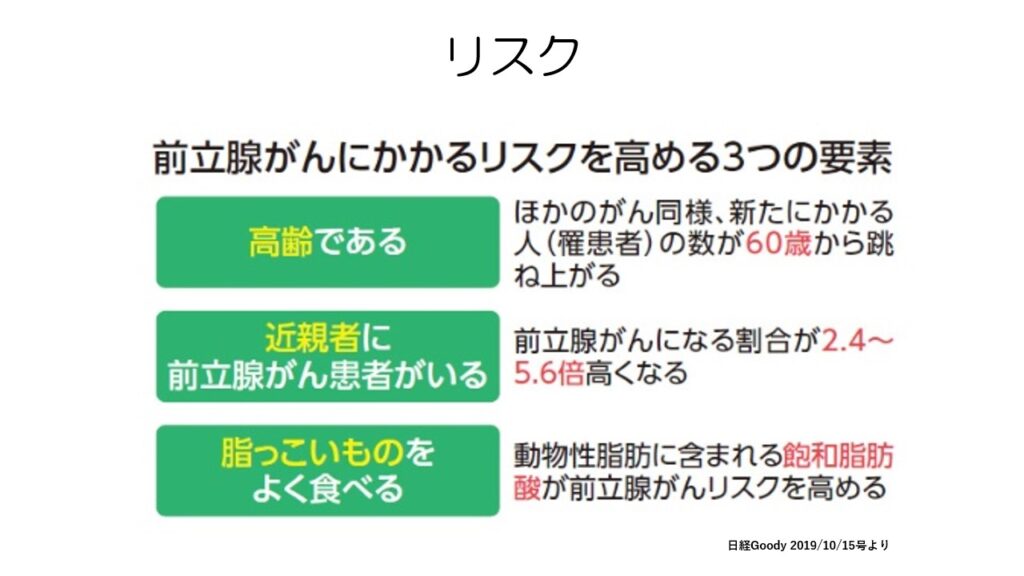

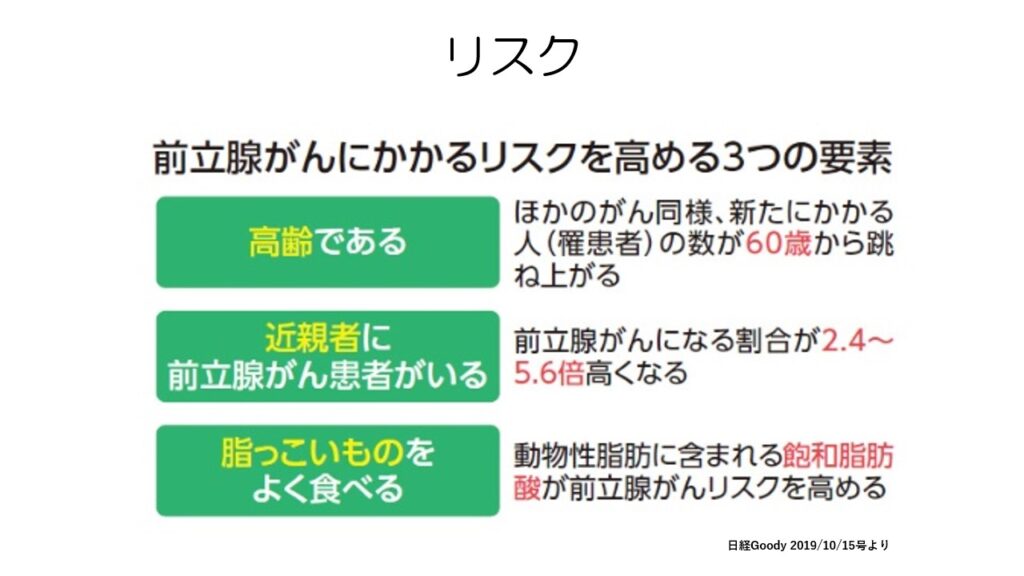

前立腺がんは、①高齢、②家族歴、③欧米型の食生活によってリスクが高くなります。

前立腺がんは男性ホルモンで成長するので、高齢であればあるほど男性ホルモンにさらされる期間が長く、リスクが高くなります。

前立腺がんの検査

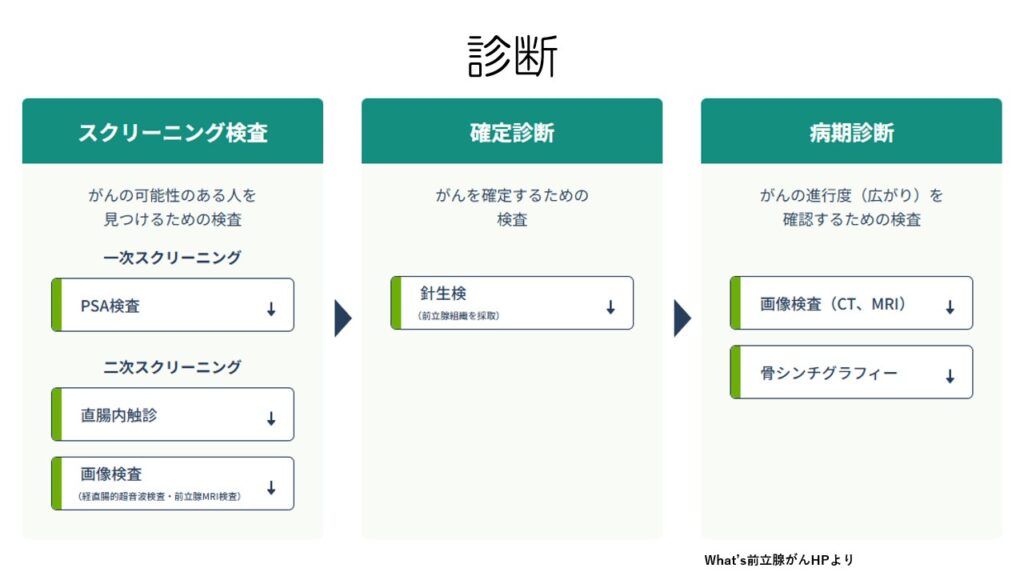

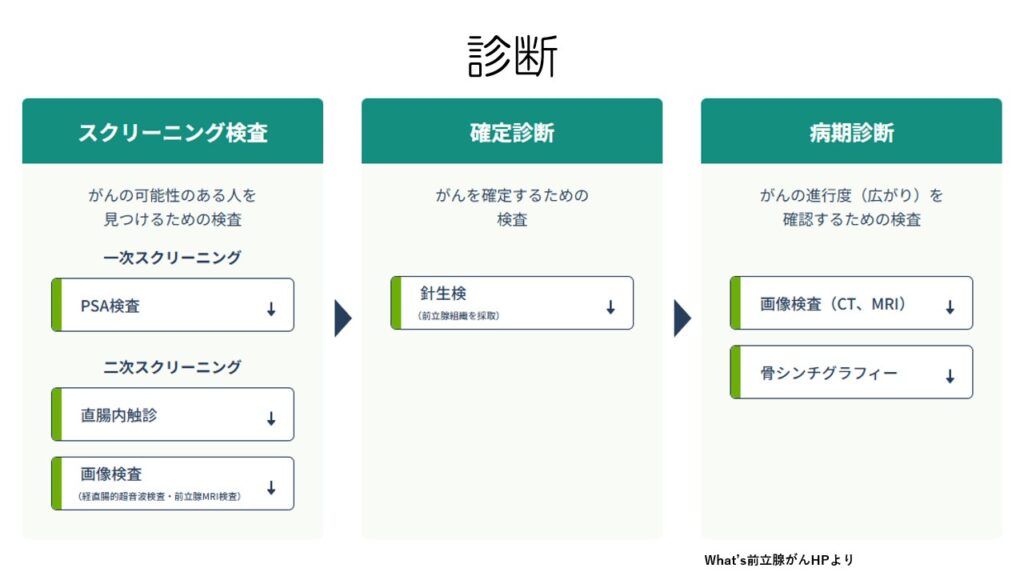

前立腺がんを診断するには、まずは血液検査でPSAを調べ、PSAが高値の場合には、直腸内触診やエコー、MRIなどの検査を行います。

その後、針生検で確定診断をします。

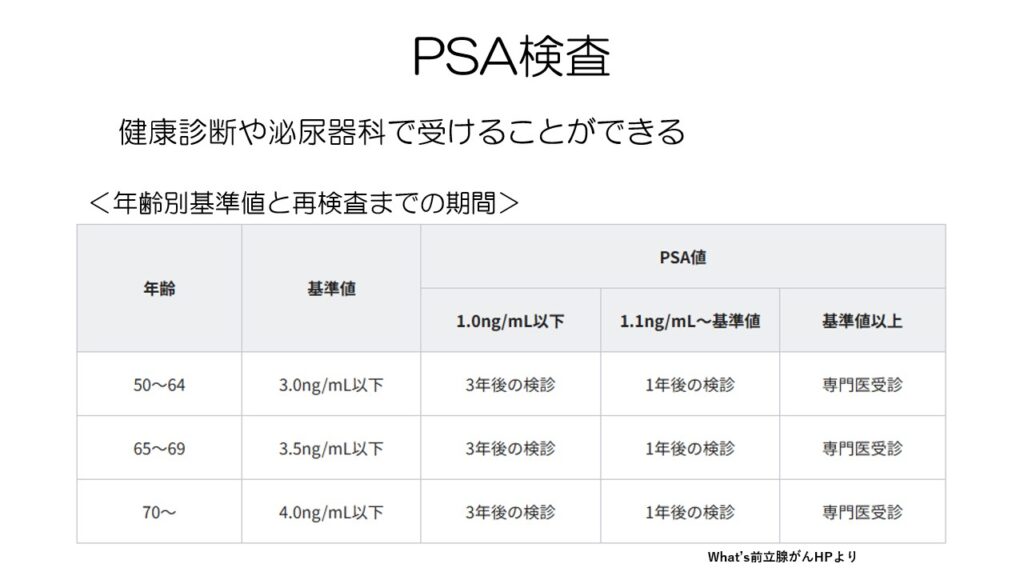

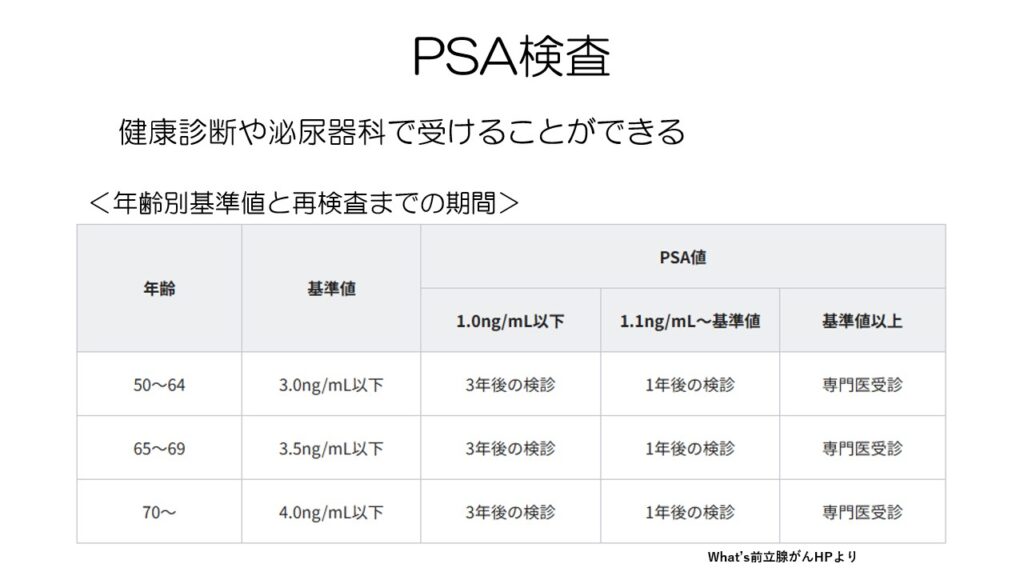

PSA検査は、健診のオプションや泌尿器科で受けることができます。

50歳以上で推奨されており、基準値を大きく下回る1.0ng/ml以下であれば3年後に、1.1ng/ml~基準値未満であれば、1年後に再検査を行います。

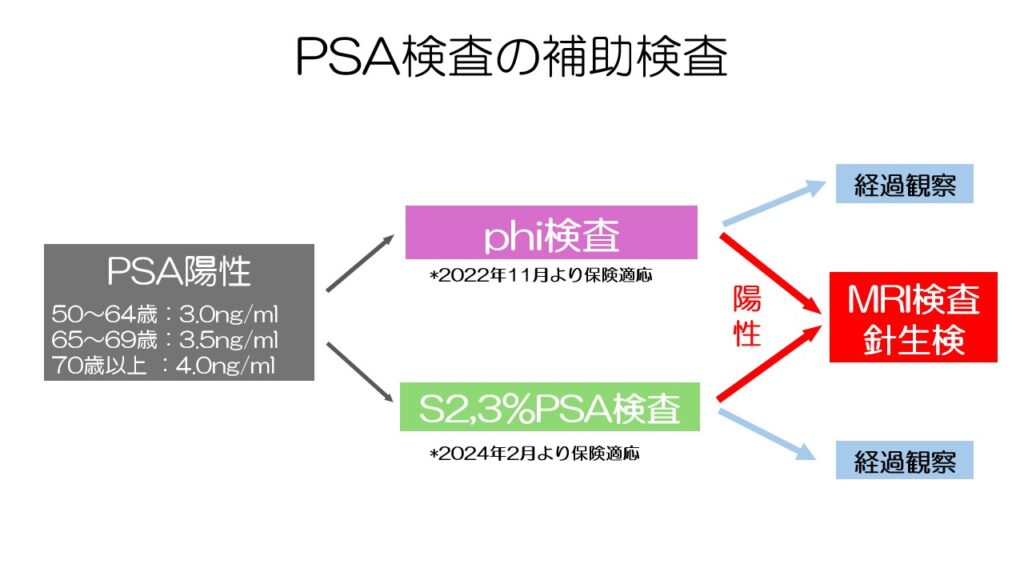

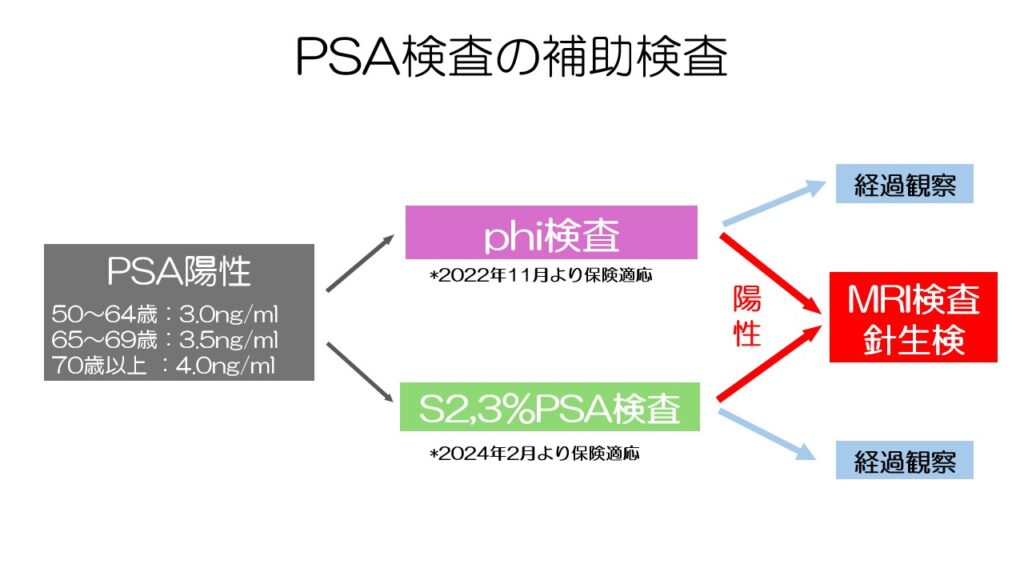

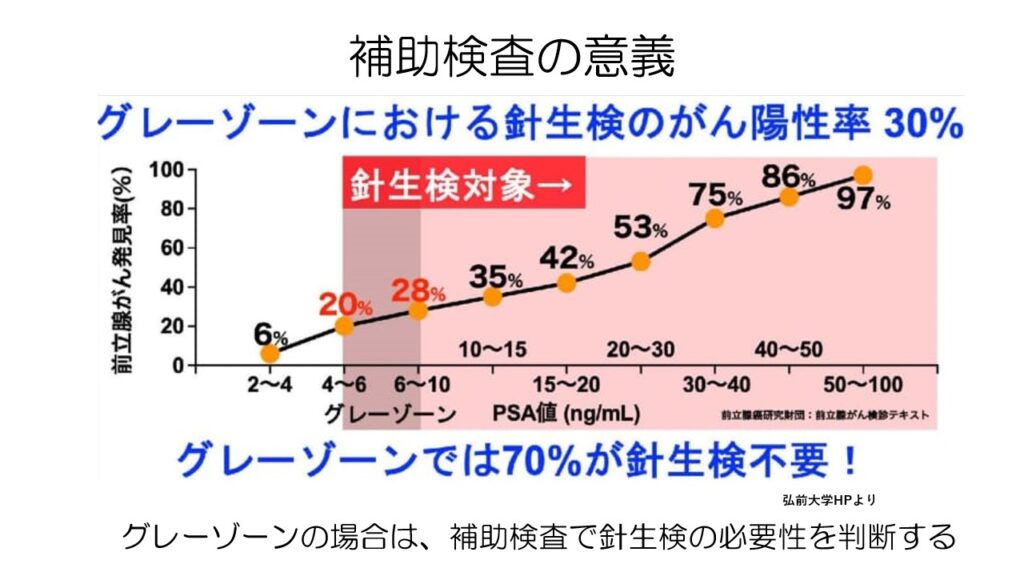

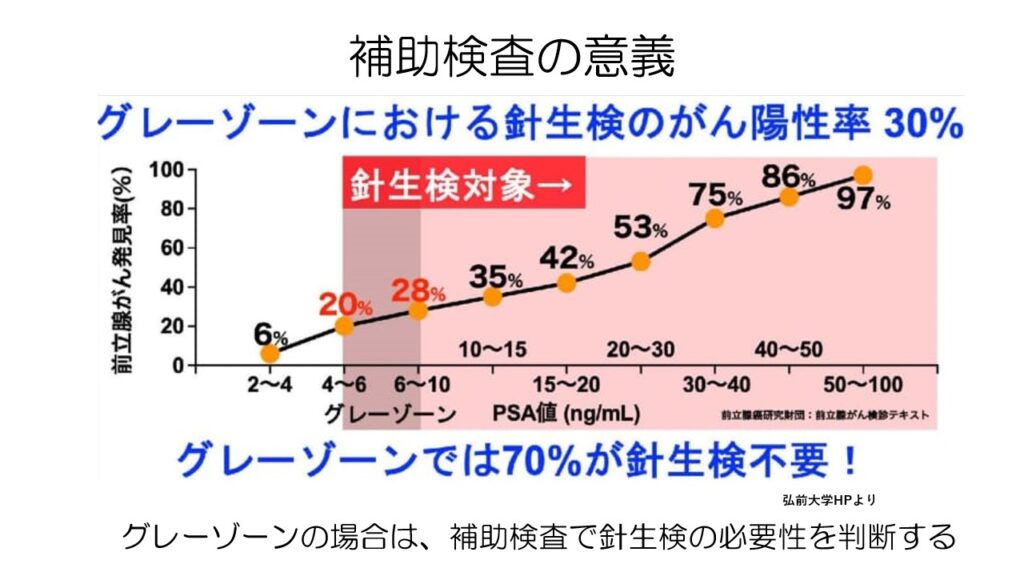

PSA検査で基準値以上となった場合、2種類の補助検査が保険承認されています。

どちらも血液検査です。

PSAが4~10ng/mlの場合はグレーゾーンと呼ばれ、精密検査を行ってもがんでない確率が7割と言われています。

グレーゾーンの場合は、まずはphi検査やS2,3%PSA検査といった補助検査を行い、もし陰性であればがんではない確率が高いため、針生検やMRI検査などは行わず経過観察をします。

逆に陽性の場合にはがんの確率が高いため、針生検を考慮します。

針生検の前に、内診やエコー検査で、前立腺の状態を確認します。

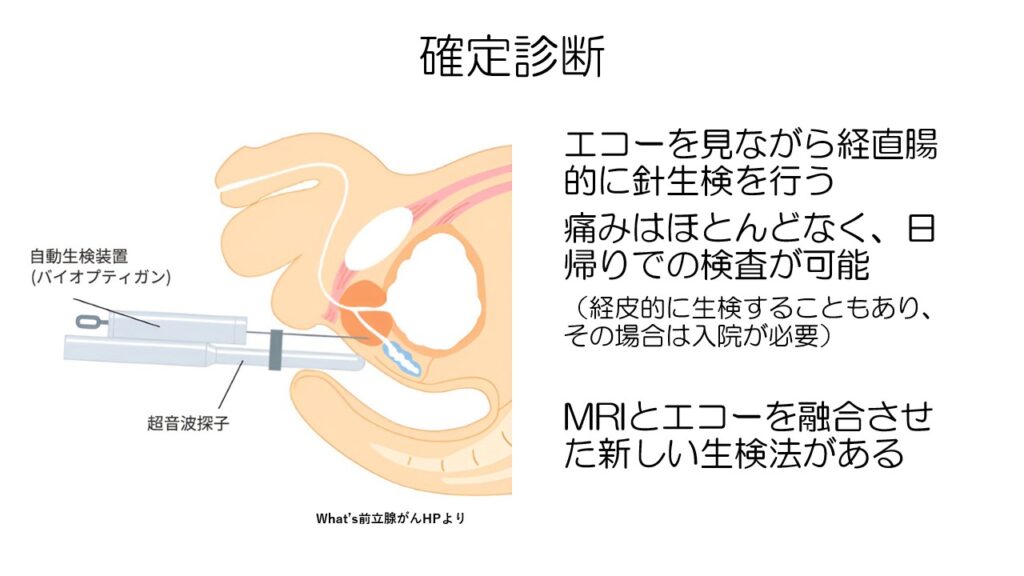

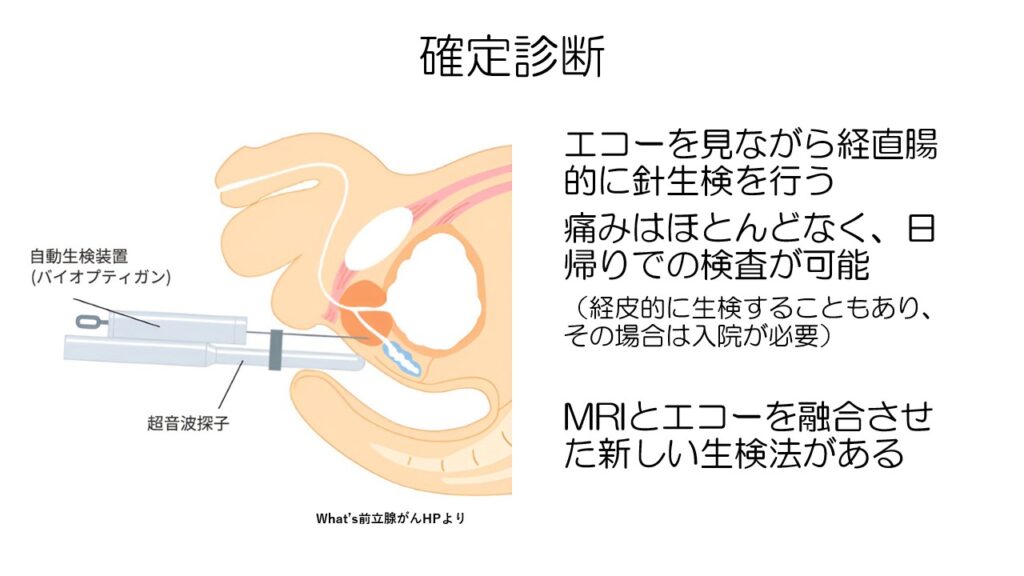

前立腺がんの確定診断は経直腸的に針生検で行います。

陰嚢裏から経皮的に生検する方法もありますが、腰椎麻酔が必要なため入院で行います。

MRI検査の画像をエコーと融合させたハイブリットな生検方法もあります。

前立腺がんの症状と5年生存率

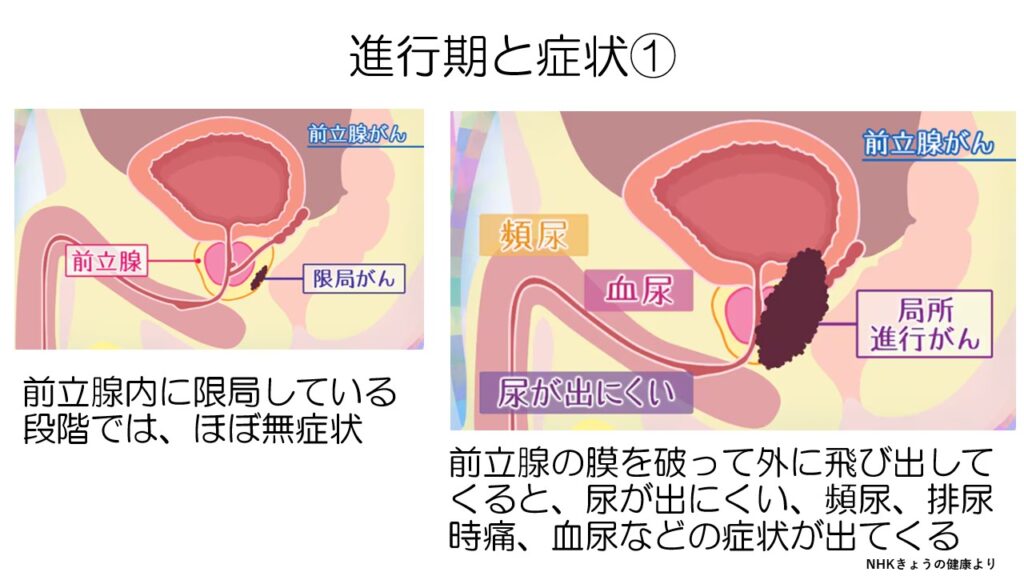

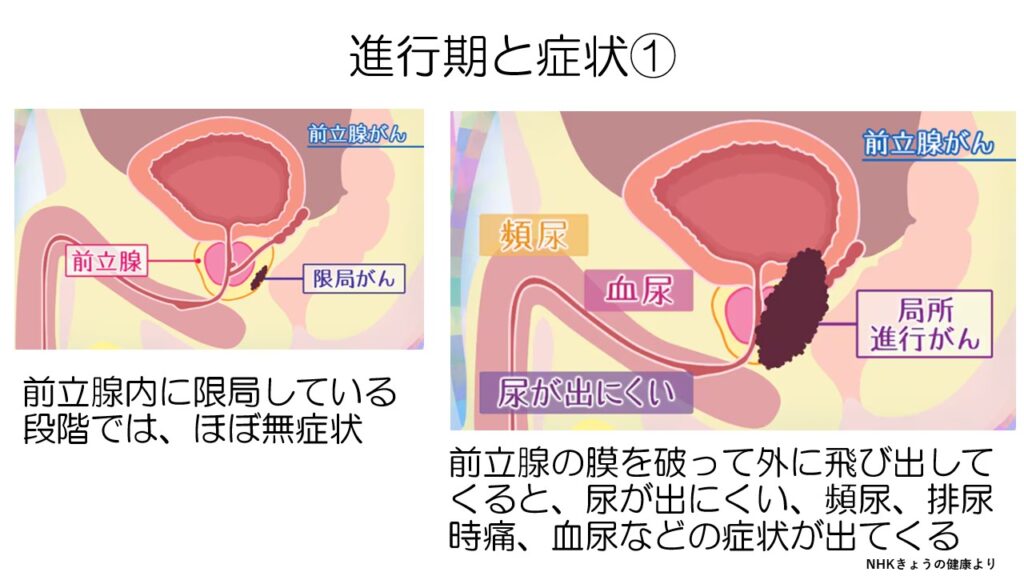

前立腺内にがんがとどまっている(限局している)初期の段階ではほぼ無症状です。

ただし、前立腺肥大症を合併している場合には肥大症の症状が見られることがあります。

進行し、前立腺の外に浸潤してくると、頻尿や血尿など排尿関連のトラブルが起きてきます。

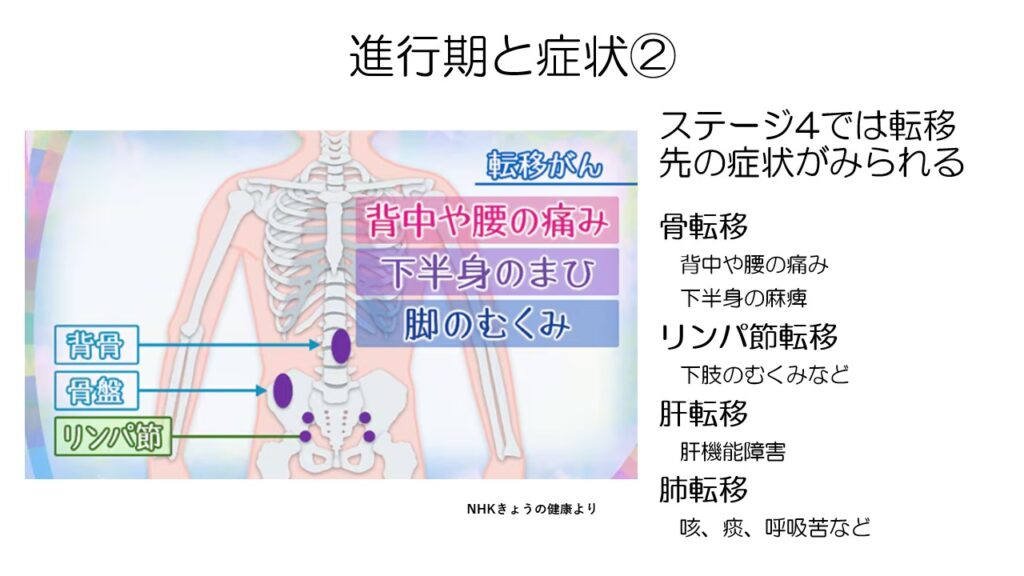

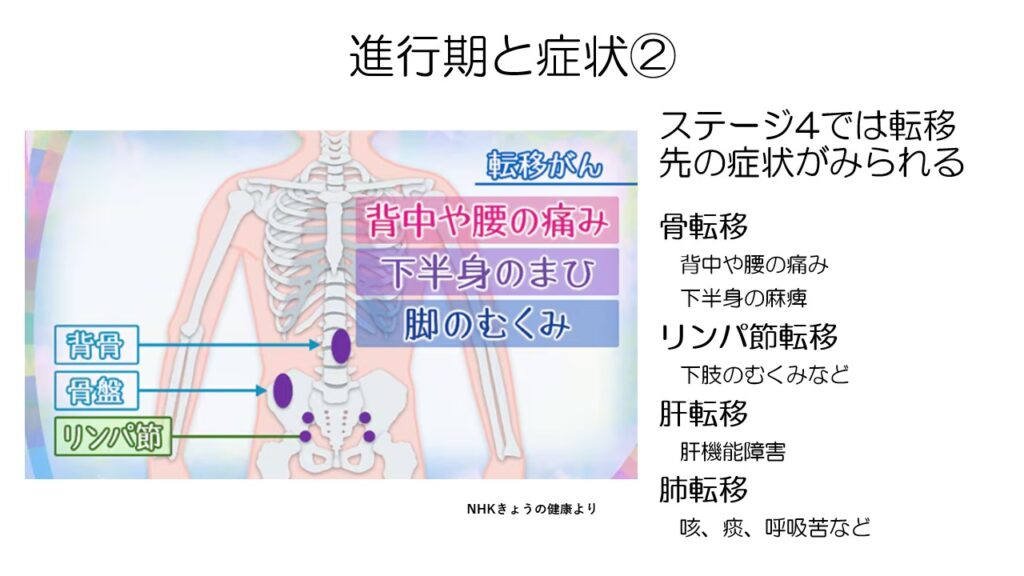

ステージ4になると、転移先の症状が見られるようになってきます。

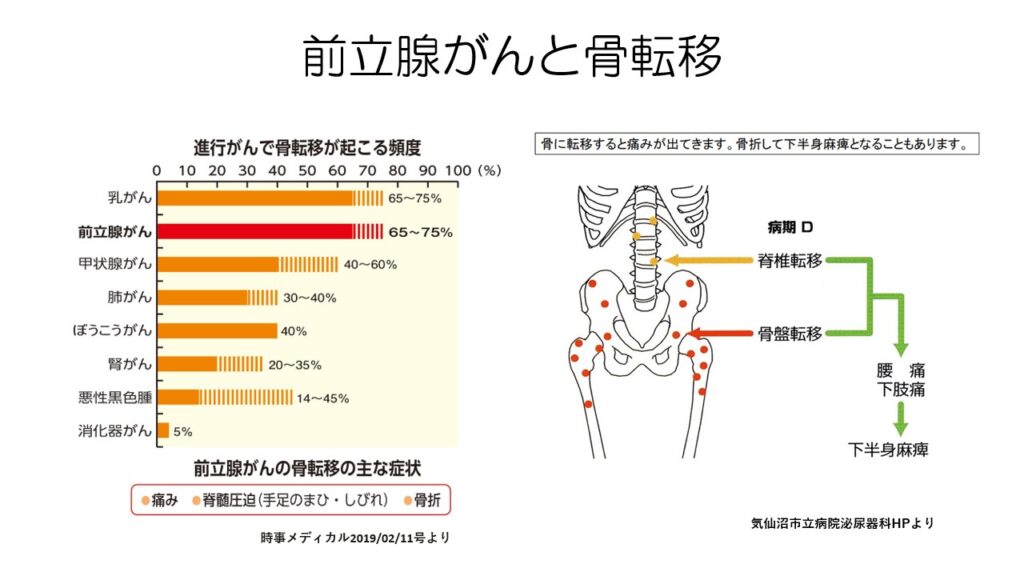

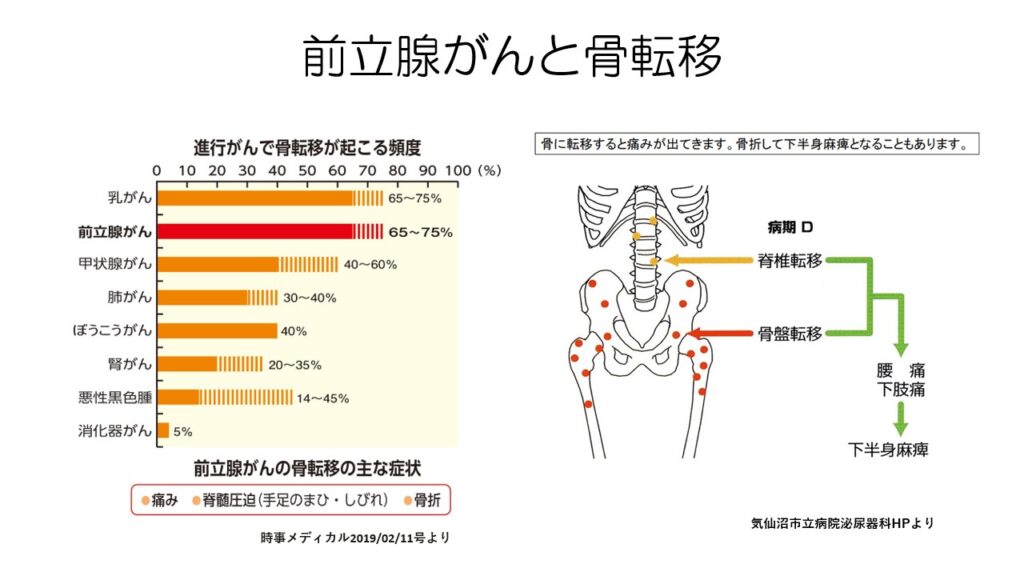

前立腺がんは骨転移が多く見られ、肺や肝臓などの内臓への転移は少ないです。

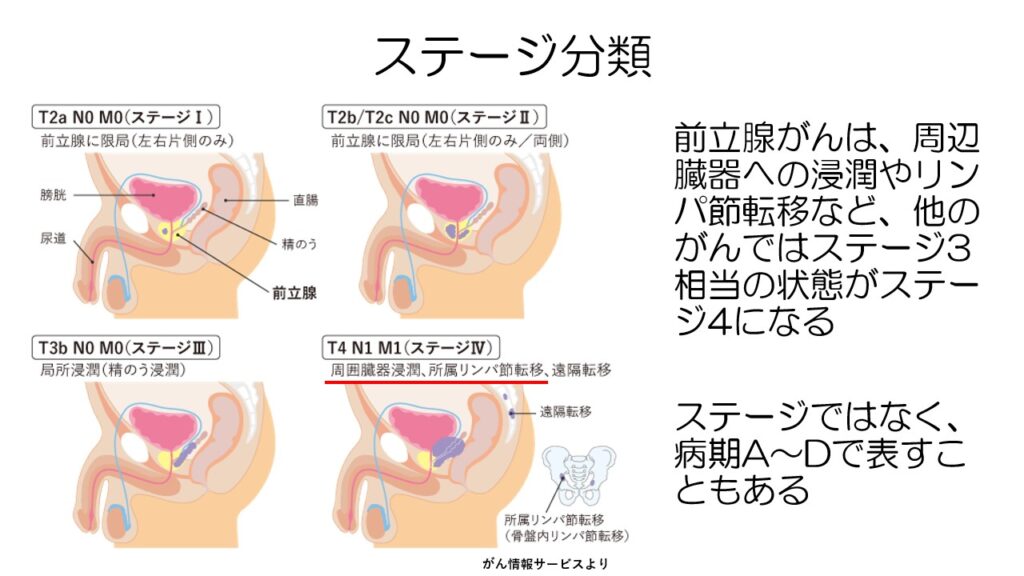

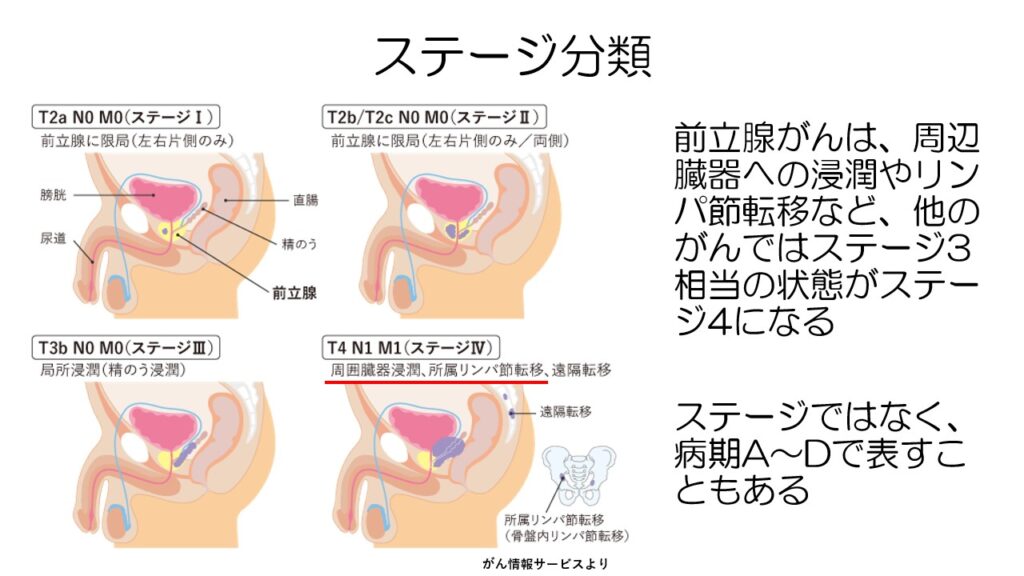

前立腺がんのステージングは他のがんと少し異なります。

周辺臓器への浸潤やリンパ節転移が見られて、はじめてステージ4となります。

これは他のがんだとステージ3に相当します。また、ステージ1‐4ではなく病期A-Dと表現されることも多いです。

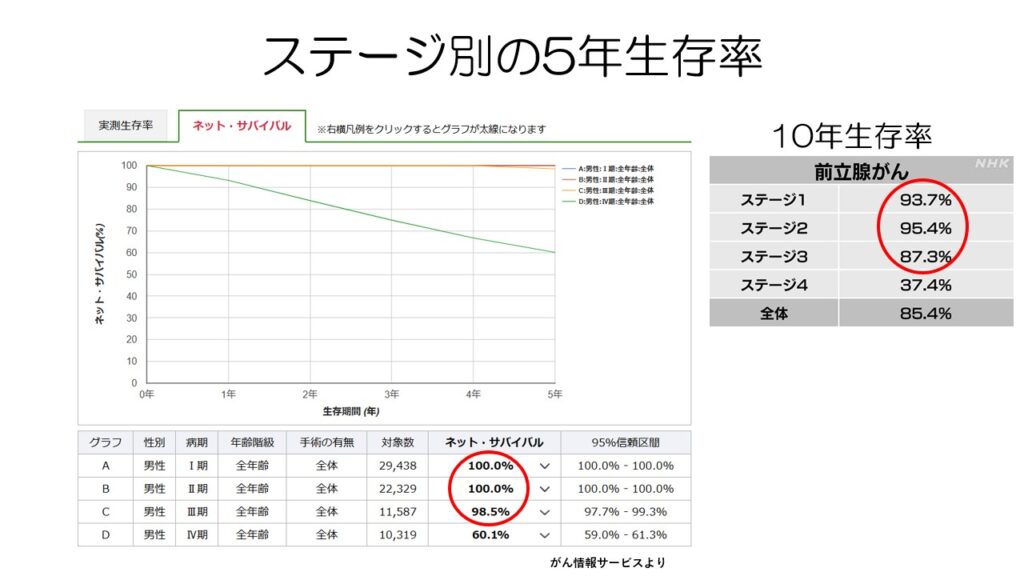

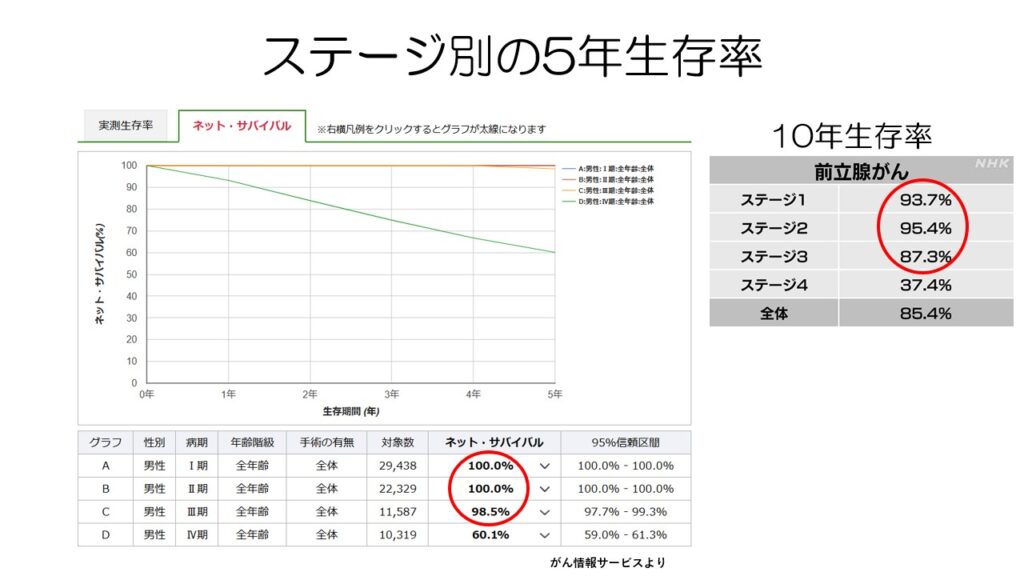

ステージ別の5年生存率を見てみると、ステージ3までの5年生存率はほぼ100%となっています。

ステージ4でガクンと下がりますが、それでも他のがんに比べると予後が良いです。

10年生存率も、ステージ3までは90%前後と予後が良いがんと言えます。

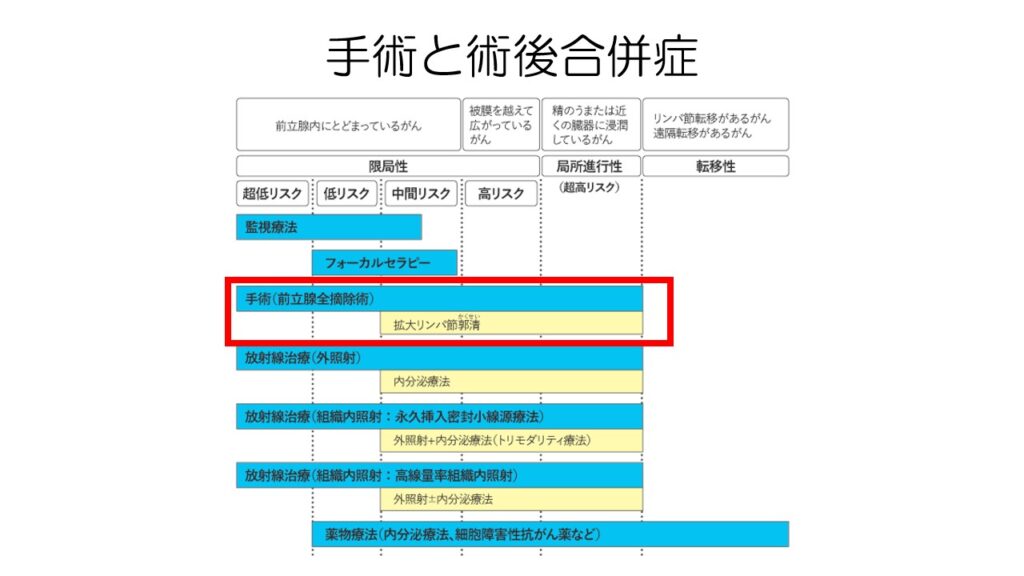

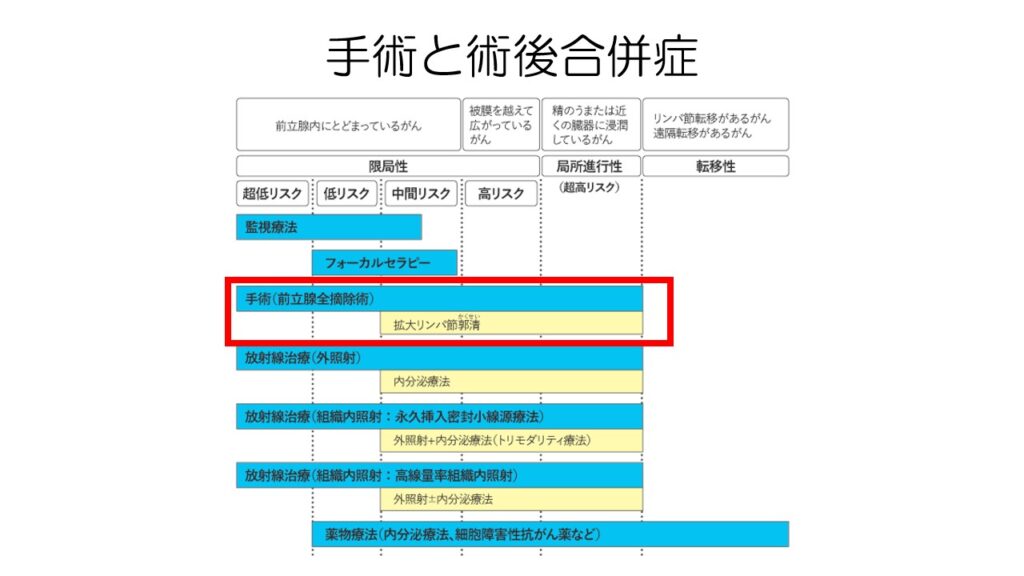

リスク分類と治療法の選択

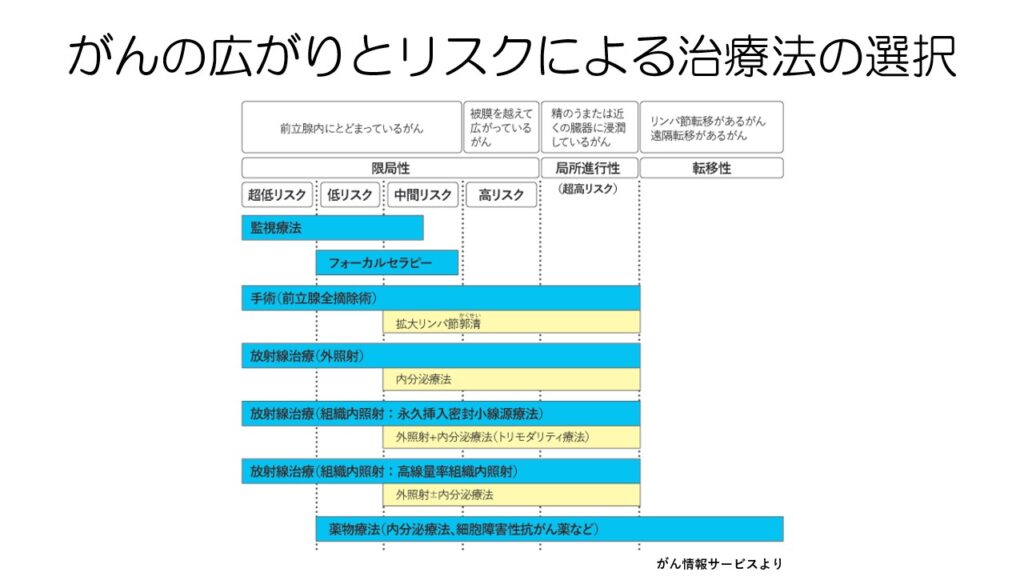

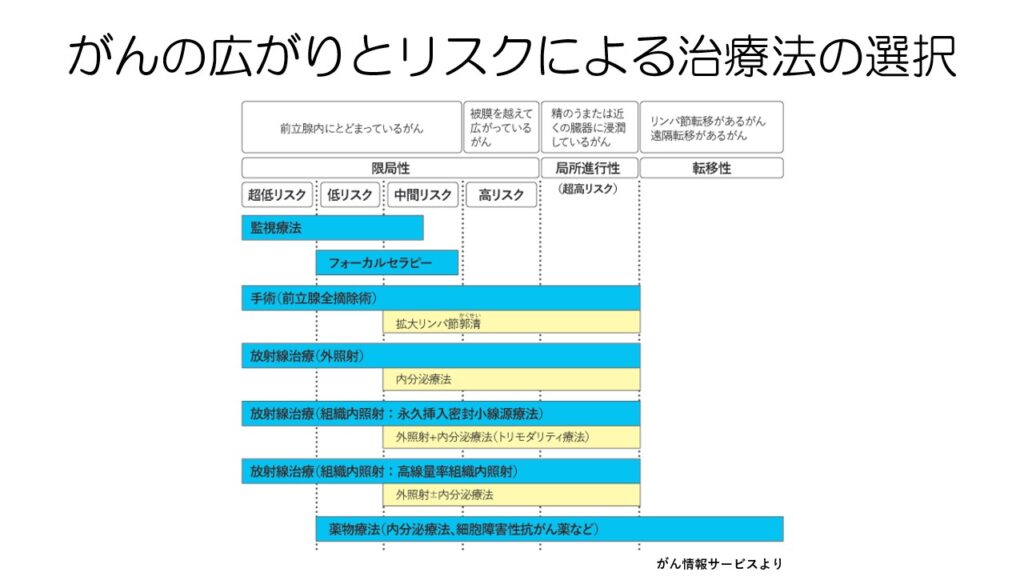

限局性(ステージ1‐2)の前立腺がんは、大きさT分類や悪性度を示すグリソンスコア、PSAの値などで、超低リスク~高リスクまで分類します。

また、周辺組織への浸潤がみられる局所進行性の場合は、超高リスクに該当します。

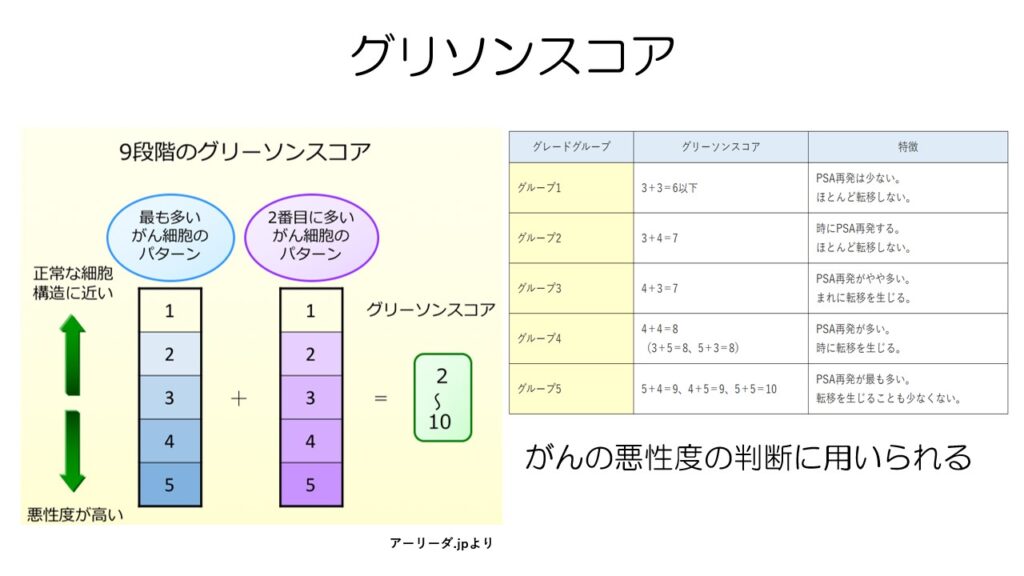

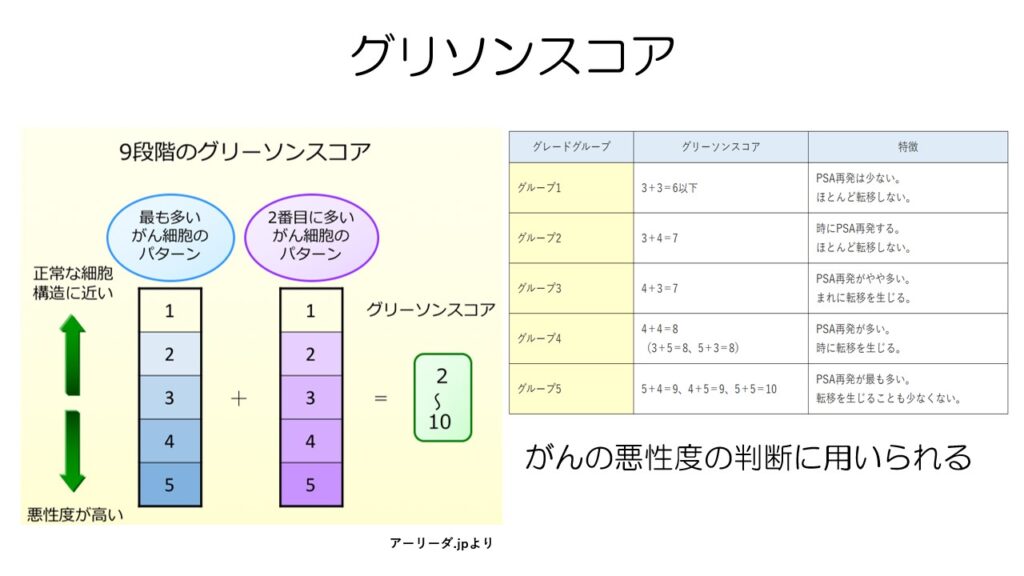

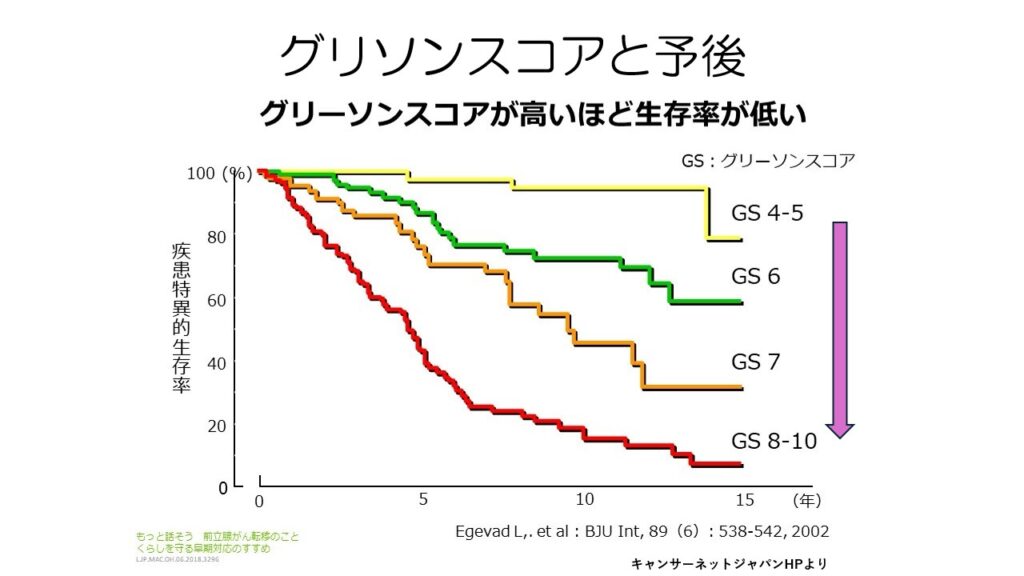

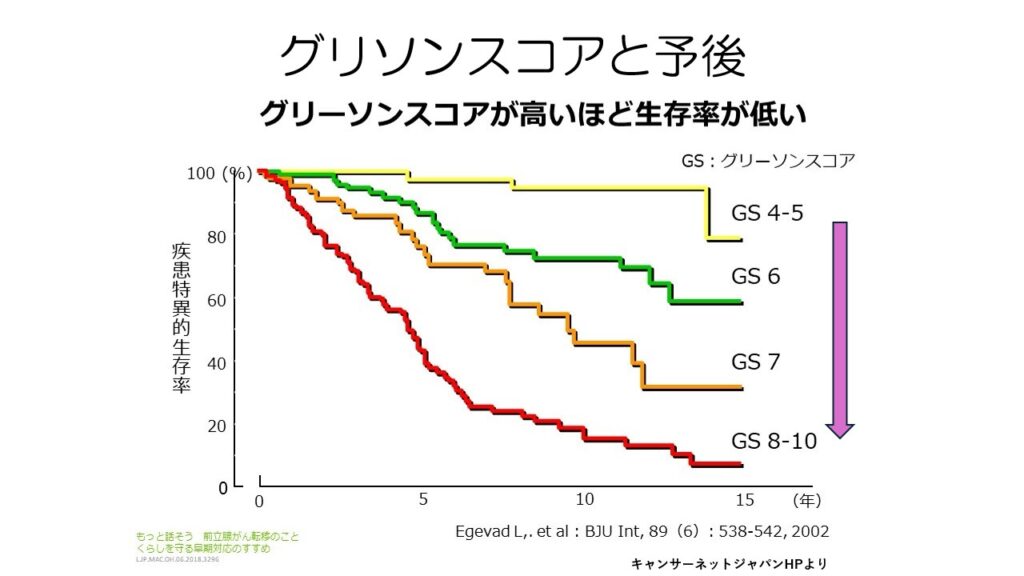

前立腺がんでは、がんの悪性度を示すグリソンスコアというのを付けます。

前立腺がんの内部は一様ではなく、顔つきの良いものから悪性度の高いものまで混在していて、顔つきの悪さで1~5に分けます。

生検した前立腺組織の中で最も多い悪性度と、2番目に多い悪性度の足したスコアのことをグリソンスコアと言います。

グリソンスコアは予後と大きく関連し、グリソンスコアが高いほど予後が悪いです。

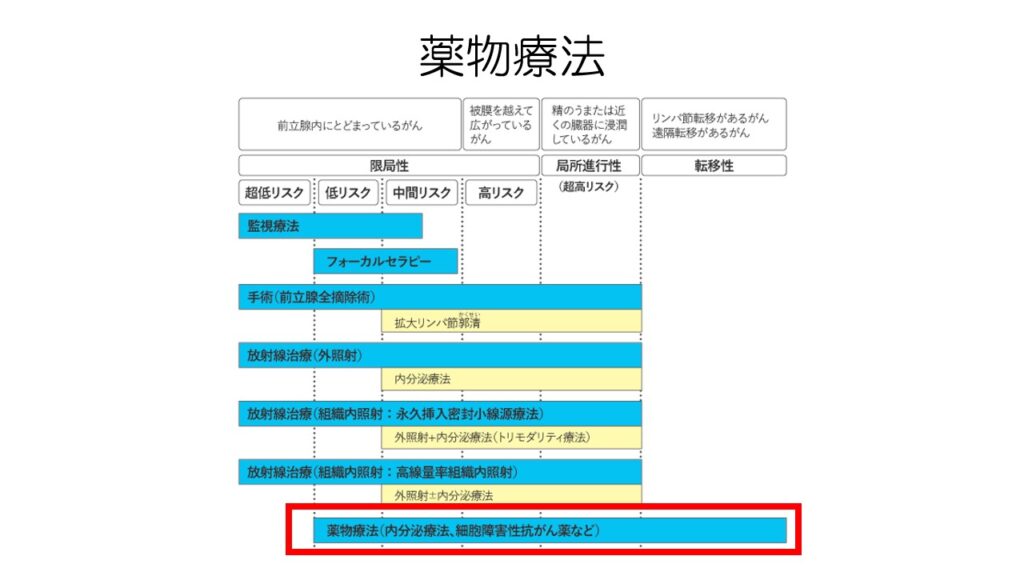

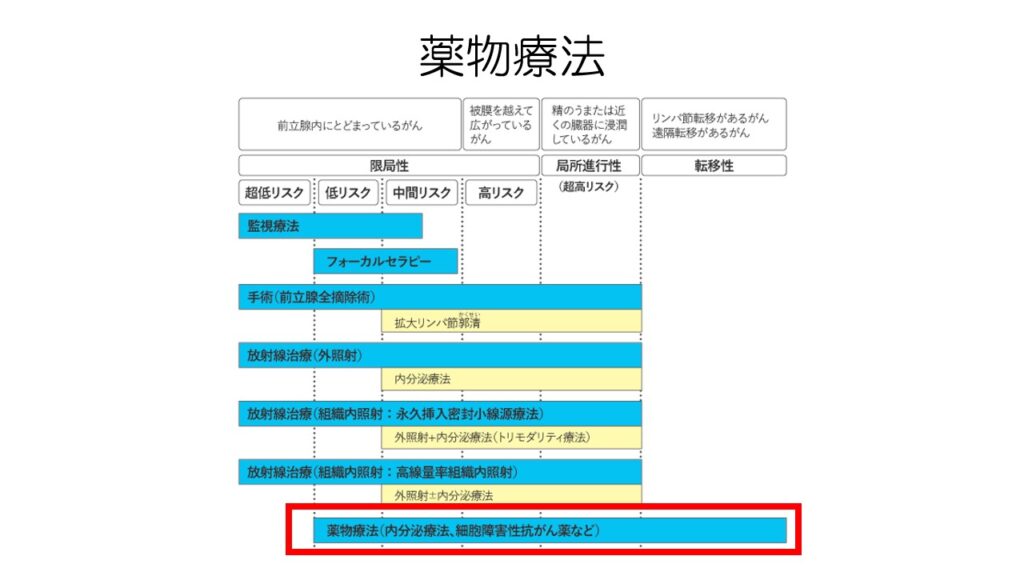

転移の無い前立腺がんは、がんの広がりやリスクに従って治療法を選択します。

転移がある場合には薬物療法のみ行います。

治療法の紹介

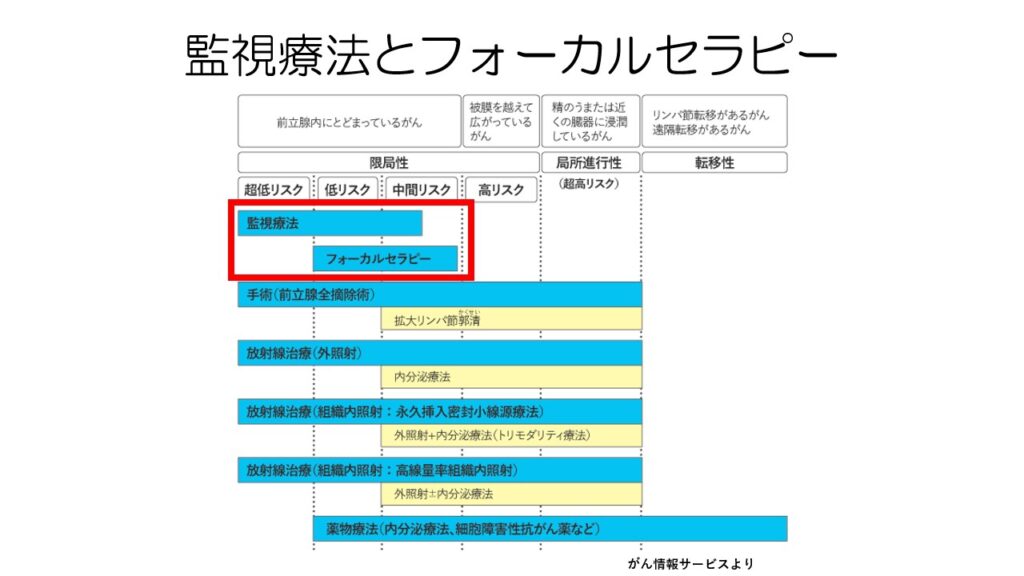

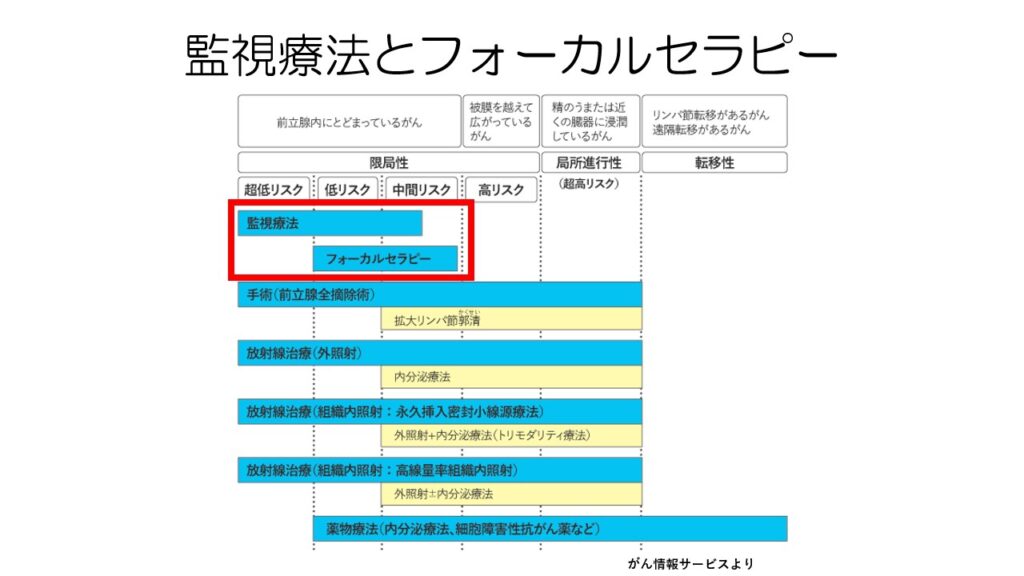

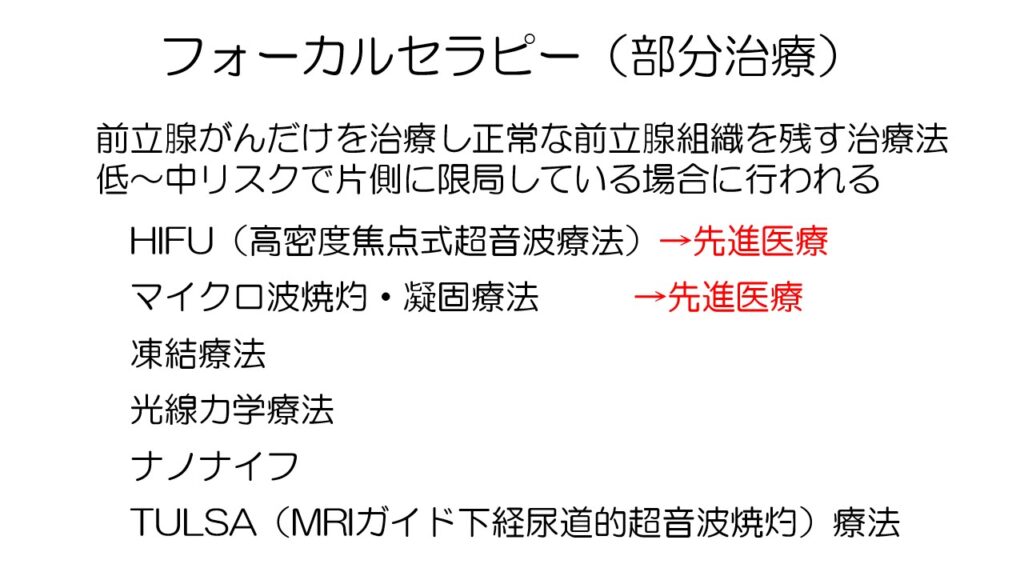

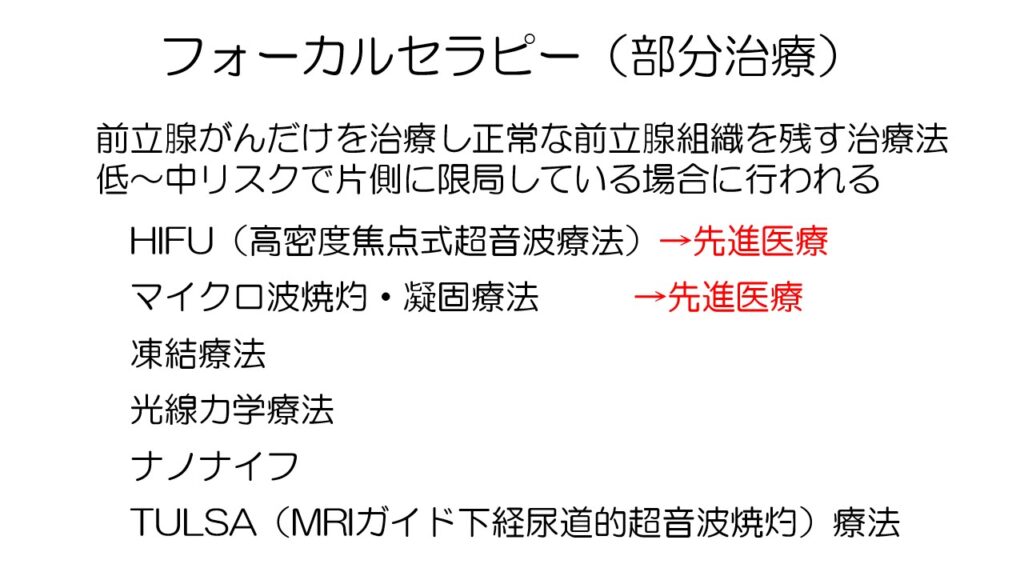

監視療法とフォーカルセラピーについて。

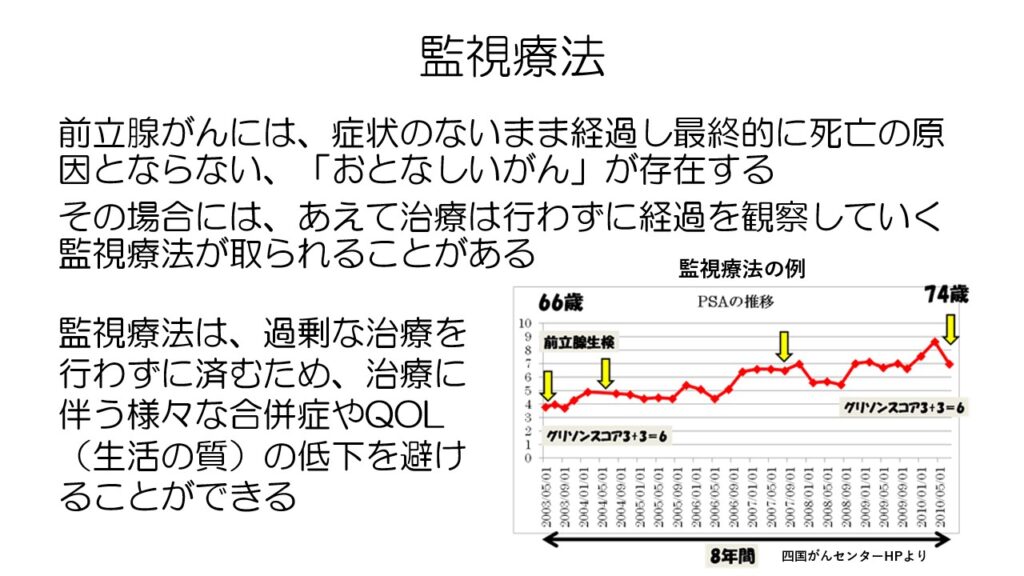

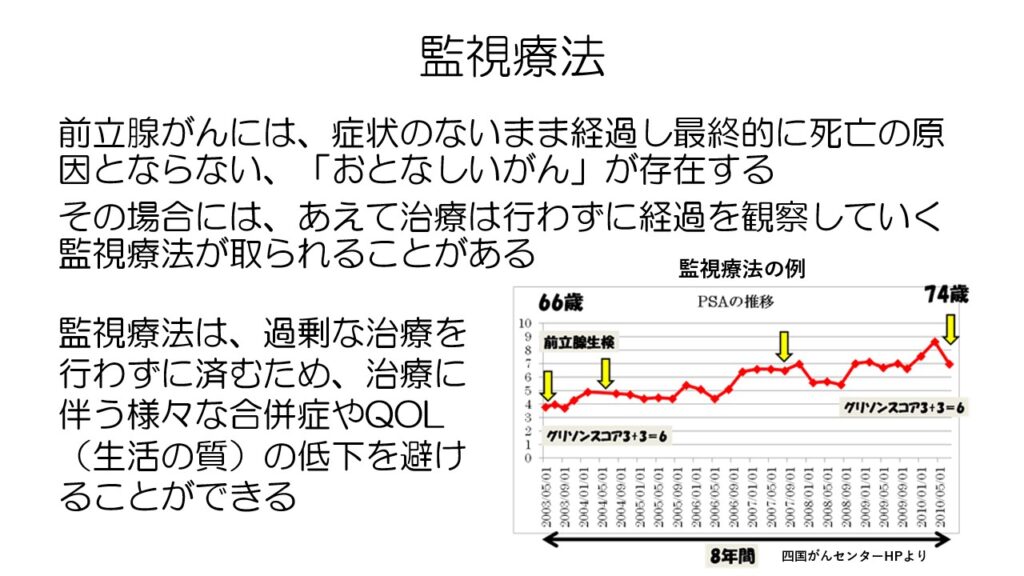

超低リスクや低リスクの前立腺がんでは、監視療法と言って治療せずに経過観察する方法があります。

四国がんセンターの症例では、66歳で診断された患者さんが、74歳になるまで無治療で問題なく経過しています。

前立腺がんではこのようなことがあり得ます。

低~中リスクで片側だけに限局している前立腺がんに対して、フォーカルセラピーと言って部分的な治療を行うことがあります。

その中でも超音波を使ったHIFUやマイクロ波焼灼は先進医療で行われています。

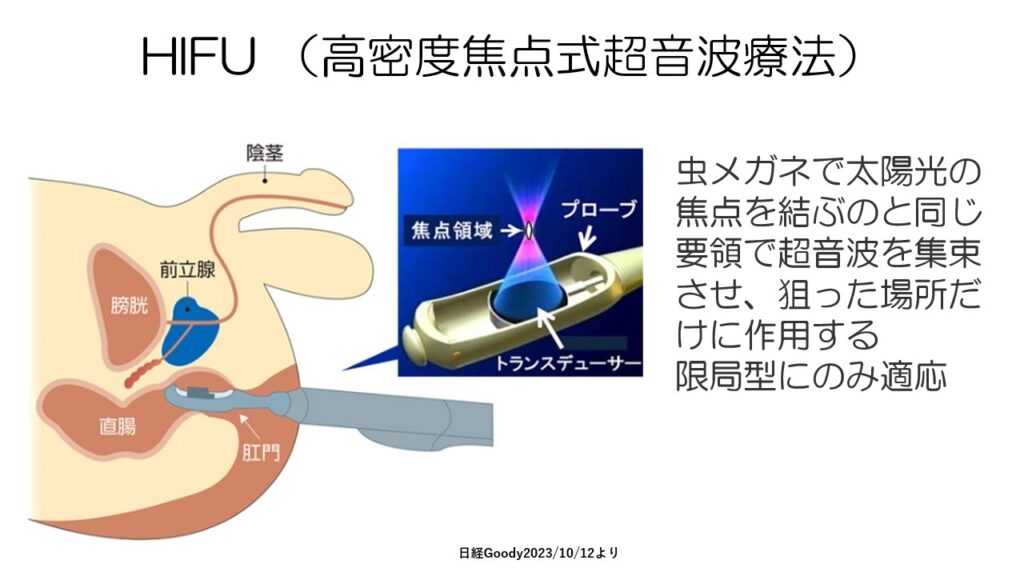

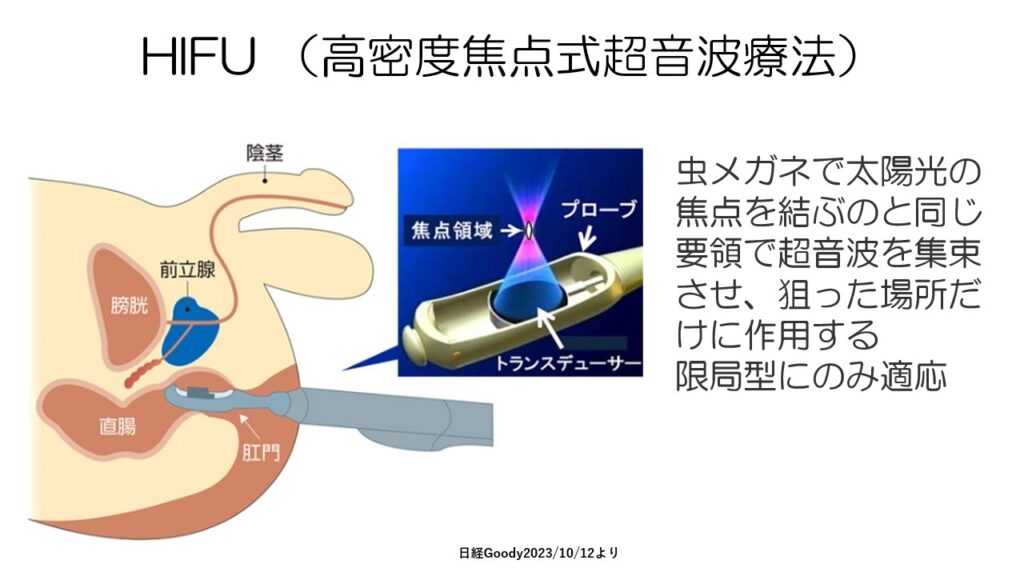

フォーカルセラピーの一つ、HIFUについて説明します。

虫眼鏡の要領で超音波を集束させ、焦点領域を高温にしがんを壊死させる治療法です。

メスを入れたり放射線を照射したりする必要がないので、身体への負担はかなり少ないです。

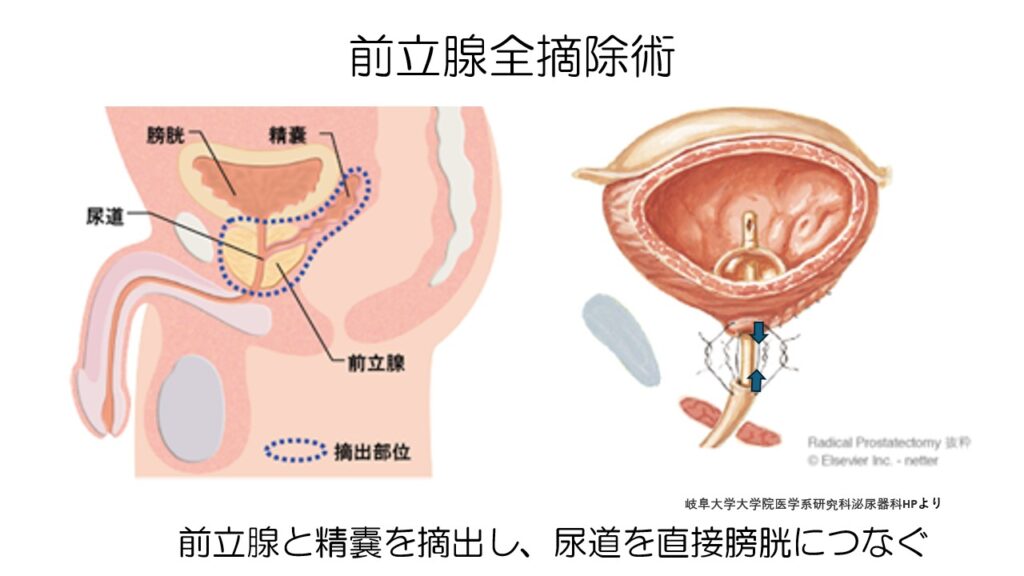

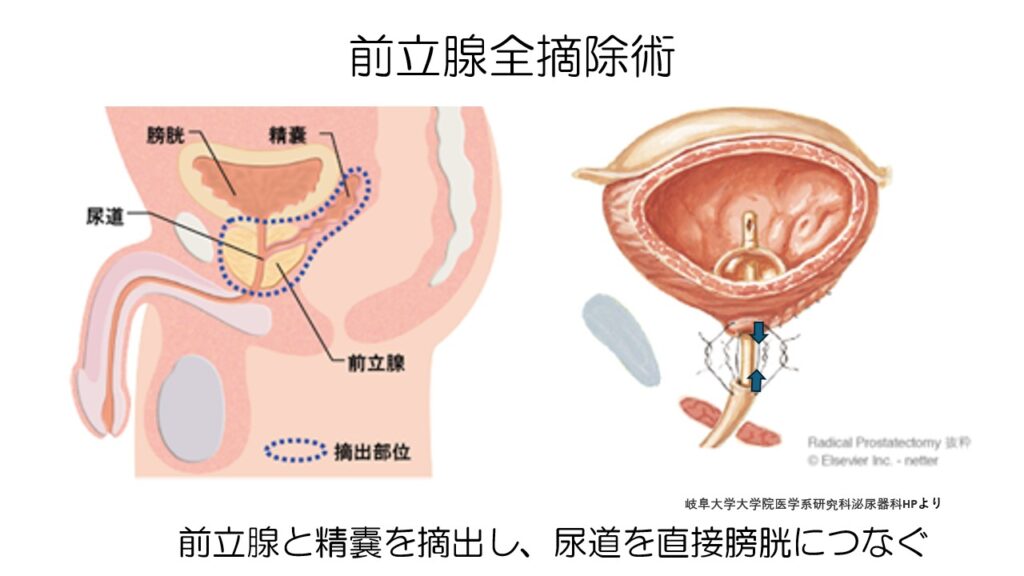

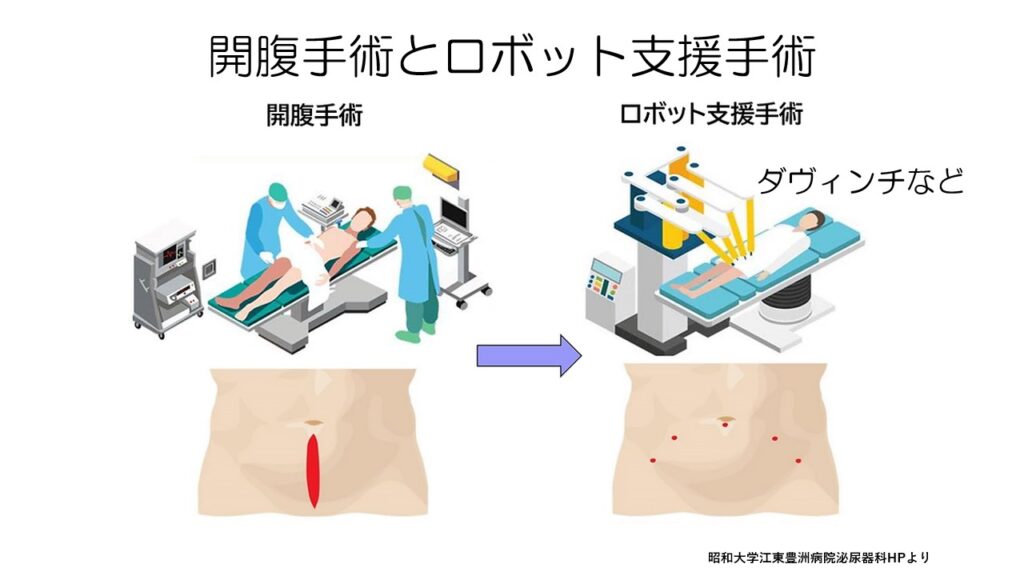

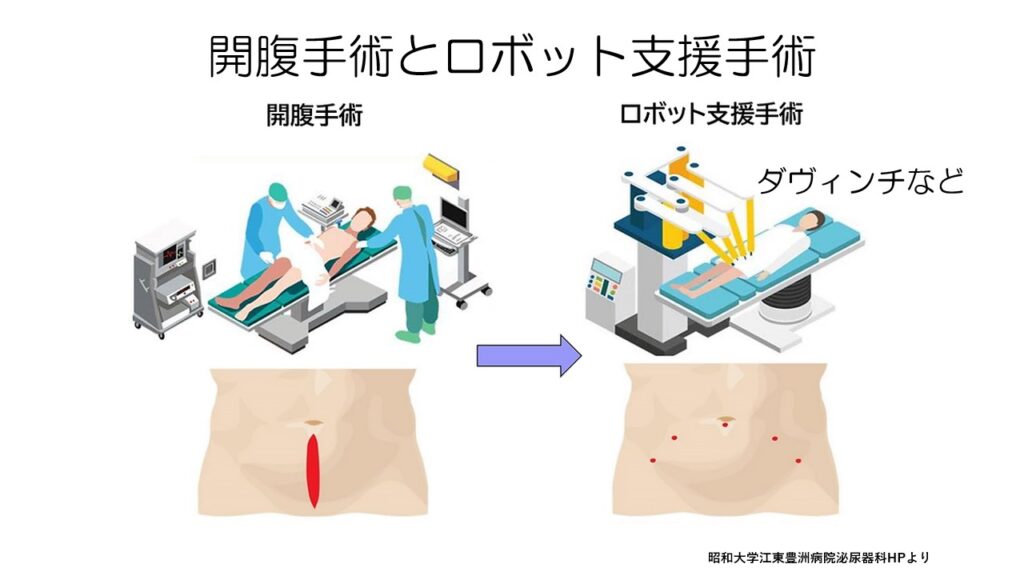

手術と術後合併症について。

がんが前立腺内、もしくは精嚢までの浸潤の場合には、根治目的に手術治療が行われることがあります。

図のように前立腺と精嚢を尿道ごと全摘出し、膀胱と尿管をつなぐという手術です。

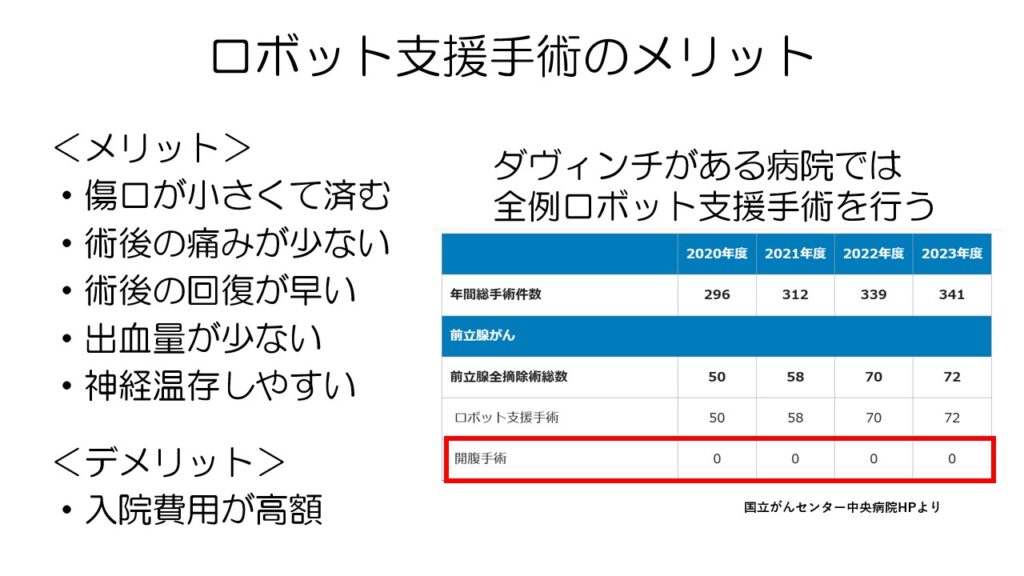

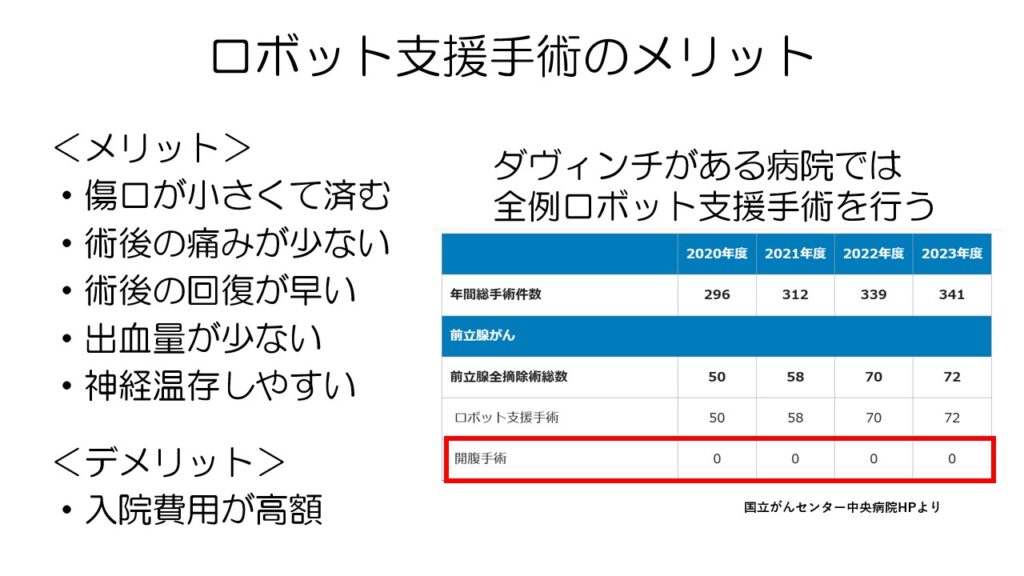

以前は開腹手術が主でしたが、現在はダヴィンチなどのロボット手術が中心となっています。

傷の大きさを比べると、明らかに違います。

ロボット手術と比べると、開腹手術を行う利点は無いと言っても過言ではありません。

築地のがんセンター中央病院の手術件数を見ても、開腹手術はここ数年行われていません。

手術が最も根治性が高いのですが、問題となるのが合併症です。

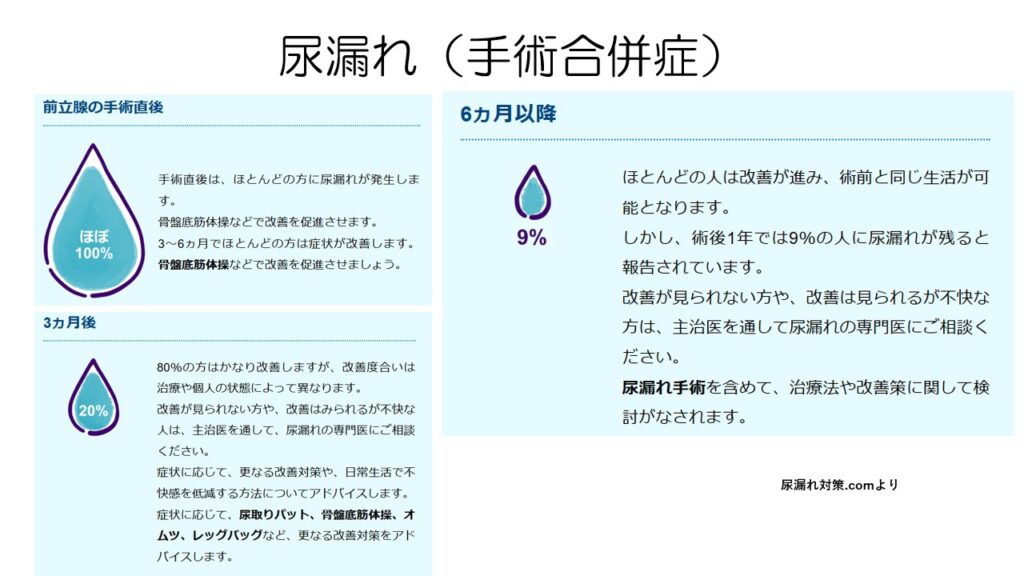

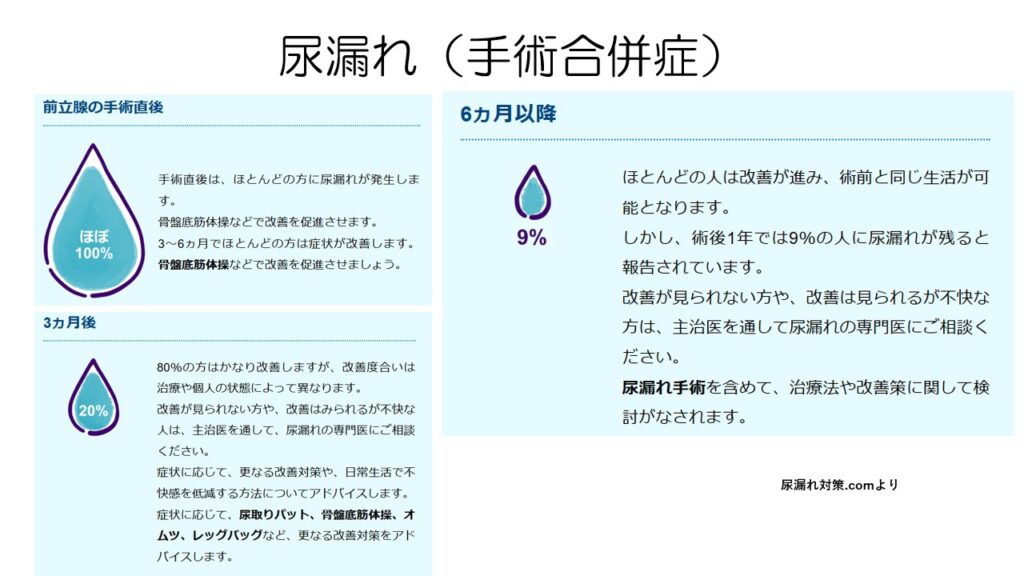

術直後はほぼ全員に尿漏れの合併症が起きます。

手術の際に、骨盤底筋群や尿道括約筋の一部を切除するために起こるのですが、術後数か月で多くの人がある程度回復します。

永久的に改善しない人も1割くらいいます。

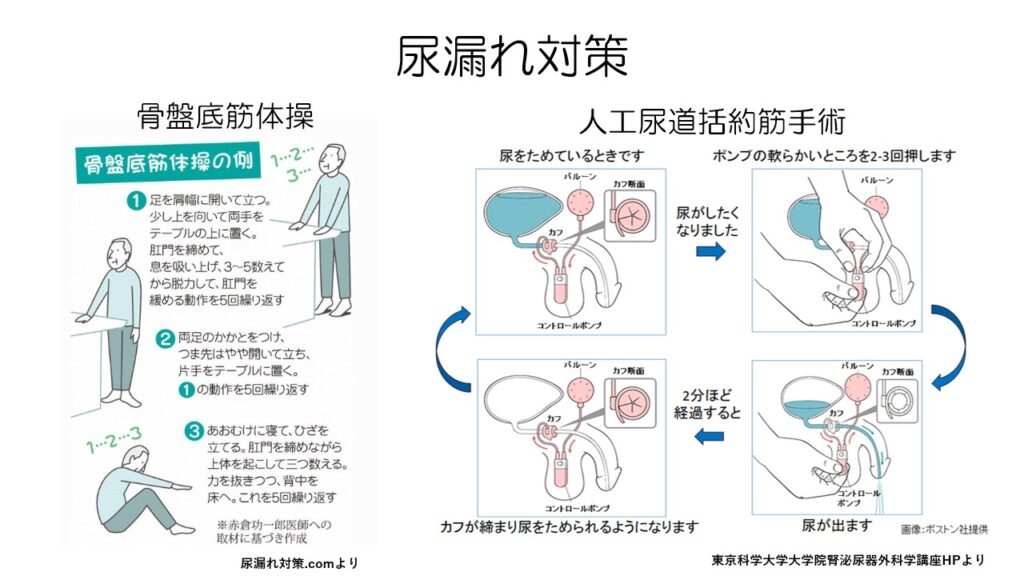

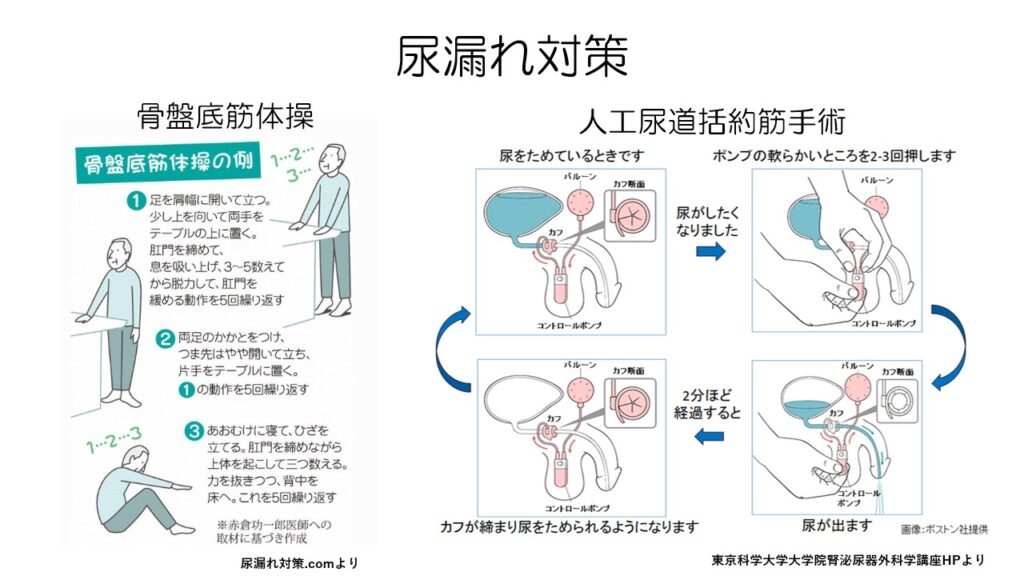

尿漏れの対策として骨盤底筋体操が勧められています。

それでも改善が難しい人は、右図の人工尿道括約筋手術を行うこともあります。

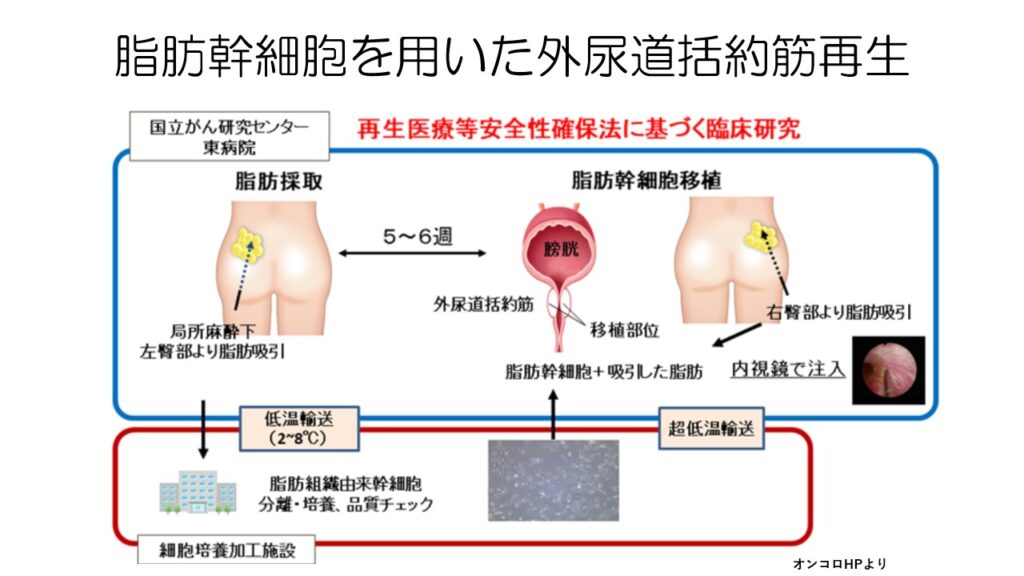

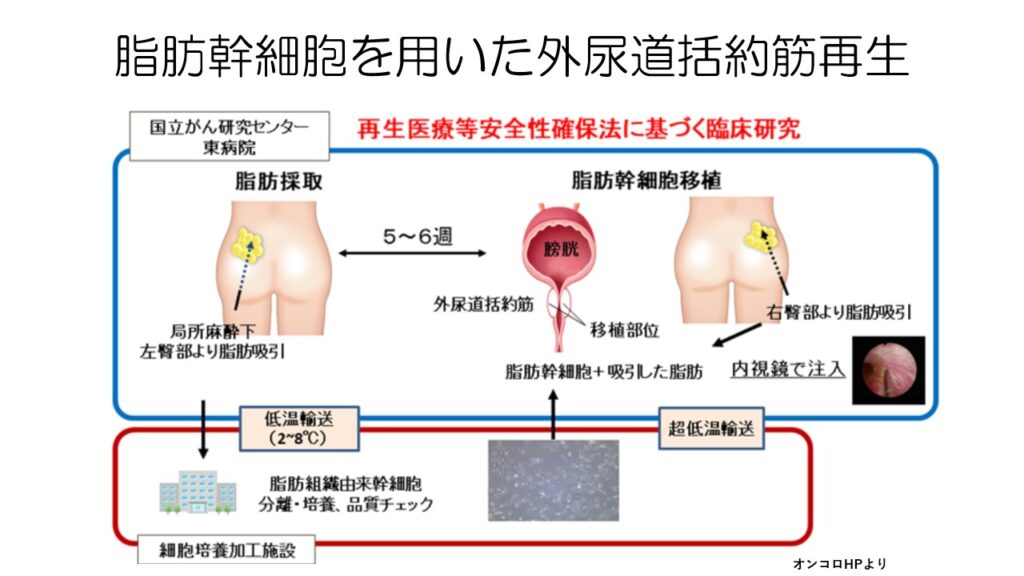

外尿道括約筋の再生を目的とした、脂肪幹細胞による再生医療の臨床研究が行われています。

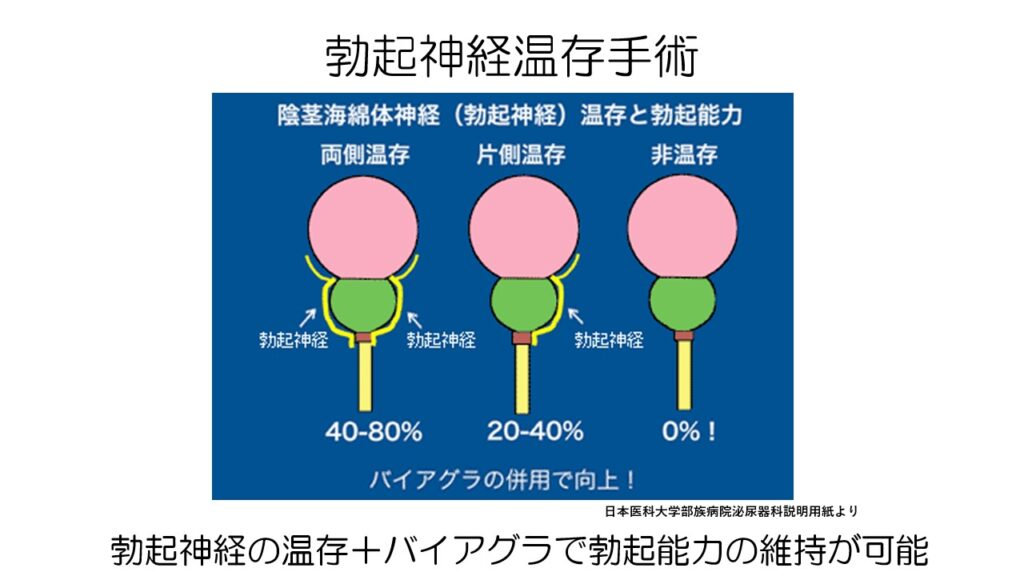

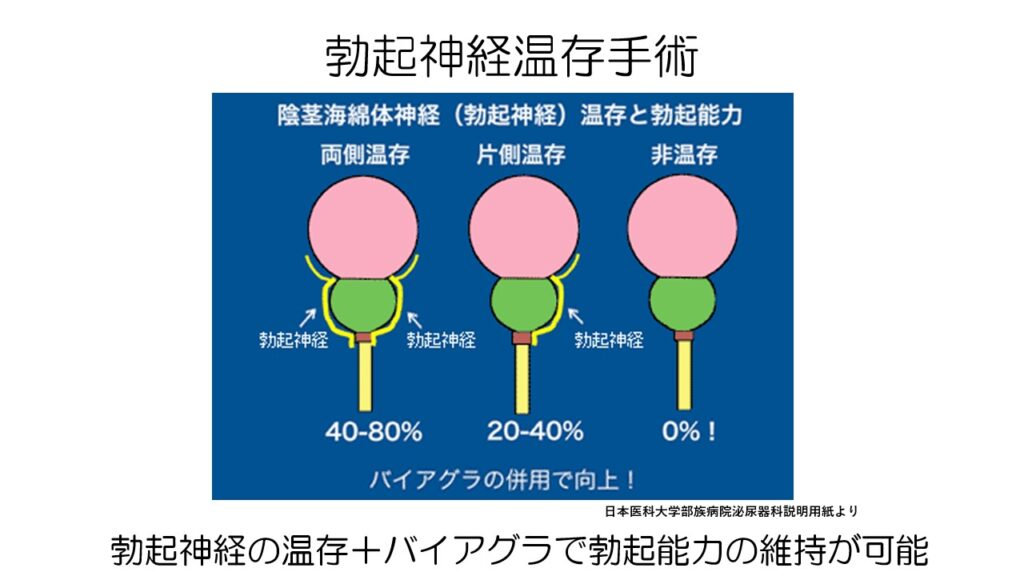

もう一つの合併症に勃起不全があります。

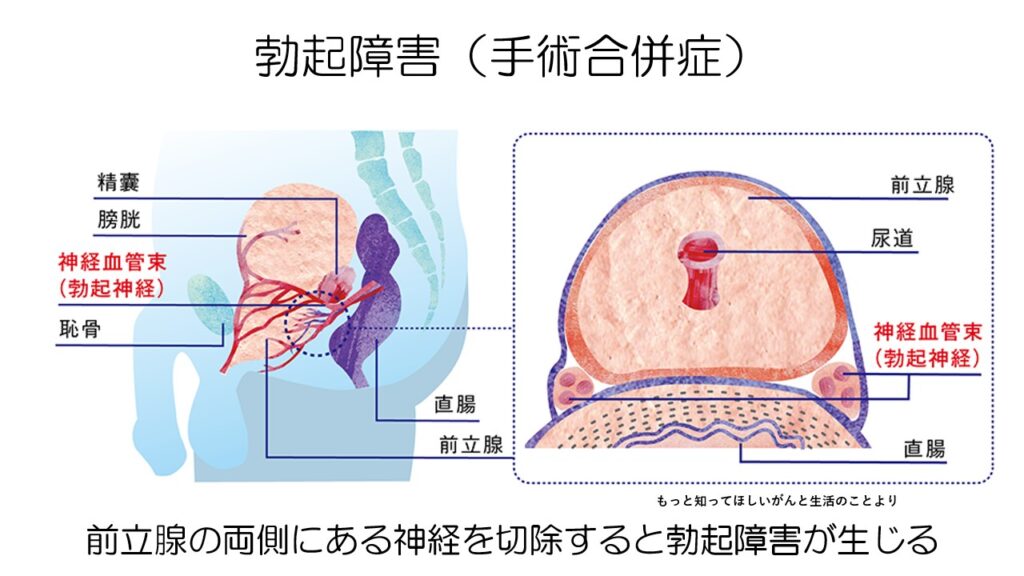

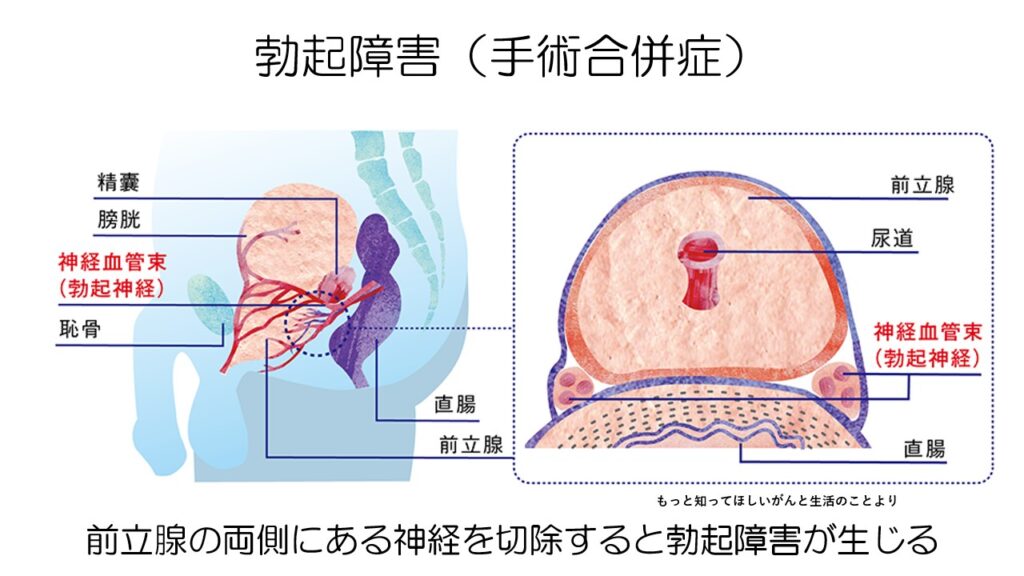

前立腺の両側にある勃起に関係する神経を切除してしまうと、ED(勃起障害)が起こります。

ロボット手術では、カメラで拡大しながら非常に細かい操作が可能なため、神経温存できる機会が増えました。

神経温存後にバイアグラを併用することで、勃起能力を保持できる確率も高くなります。

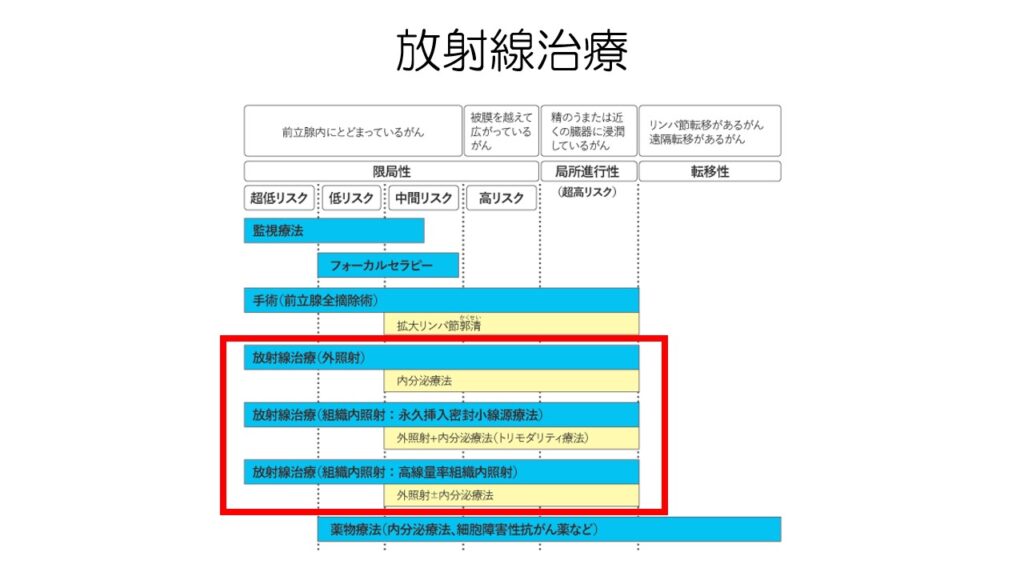

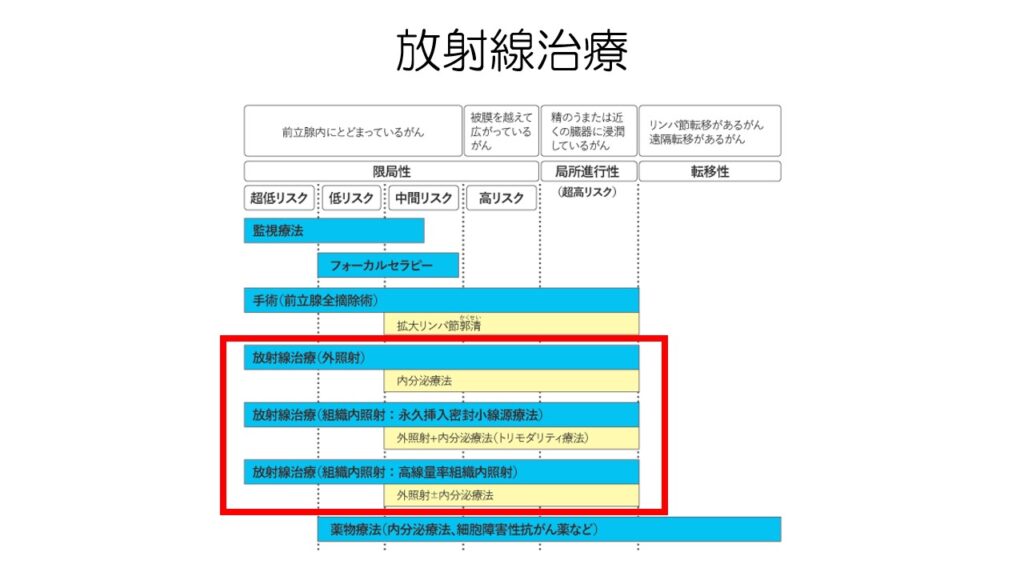

放射線治療について。

前立腺がんの放射線治療には、前立腺の中から照射する組織内照射と体の外から照射する外部照射法があります。

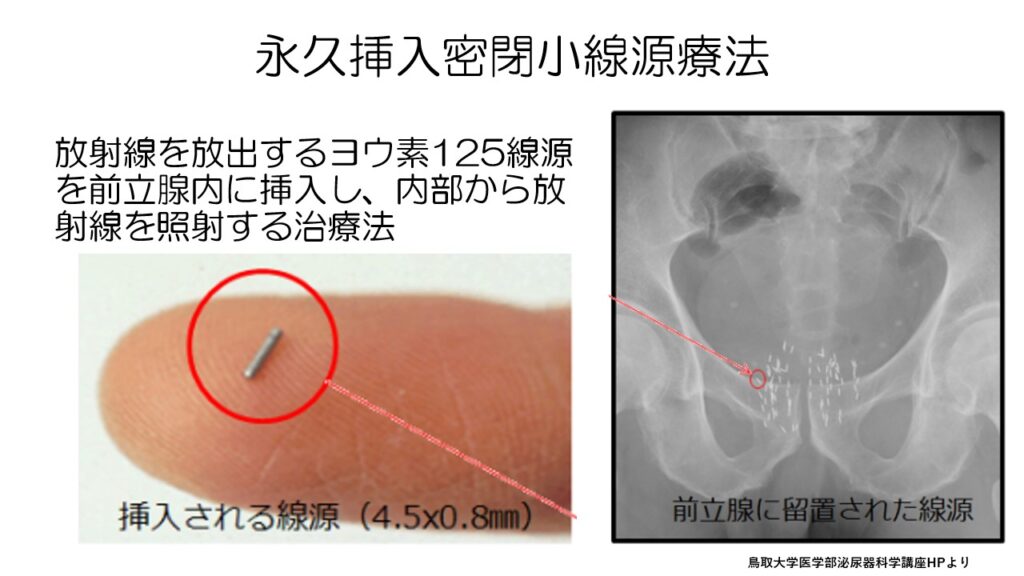

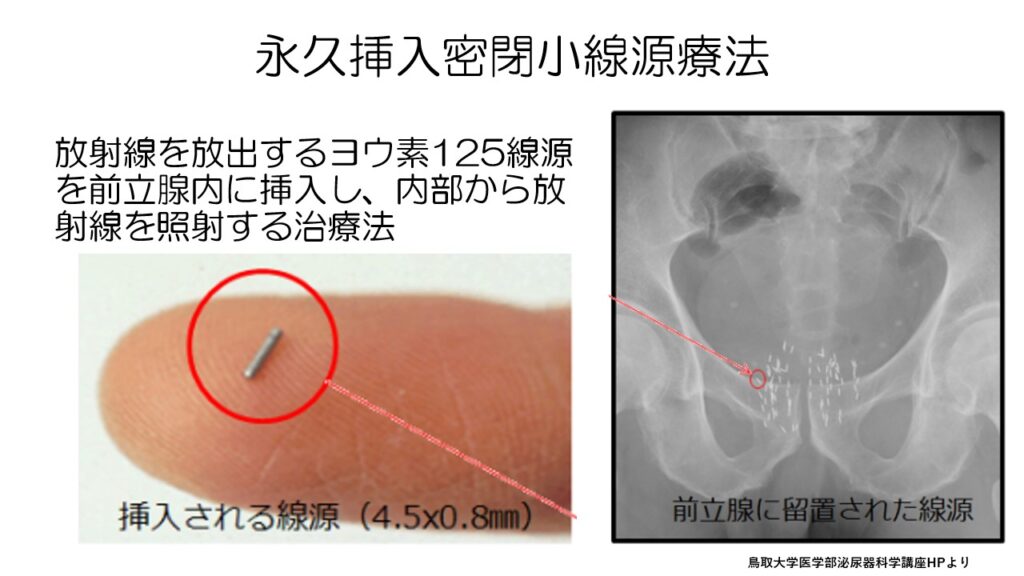

組織内照射で最も行われているのが、密閉小線源療法です。

カプセルの中に放射性ヨウ素(I-125)が密閉されており、前立腺内に留置したカプセルから約1年ほど放射線を放出し、がんを治療します。

手術や通常の放射線治療よりは副作用が少ないですが、それでも排尿障害や頻尿、勃起不全などが起こることがあります。

こちらは一時的に前立腺に針を刺して放射線を照射する治療法です。

小線源療法より排尿障害や頻尿、勃起不全などの副作用の頻度はやや高くなりますが、短期間で治療が完了します。

ここからは組織外からの照射法について解説します。

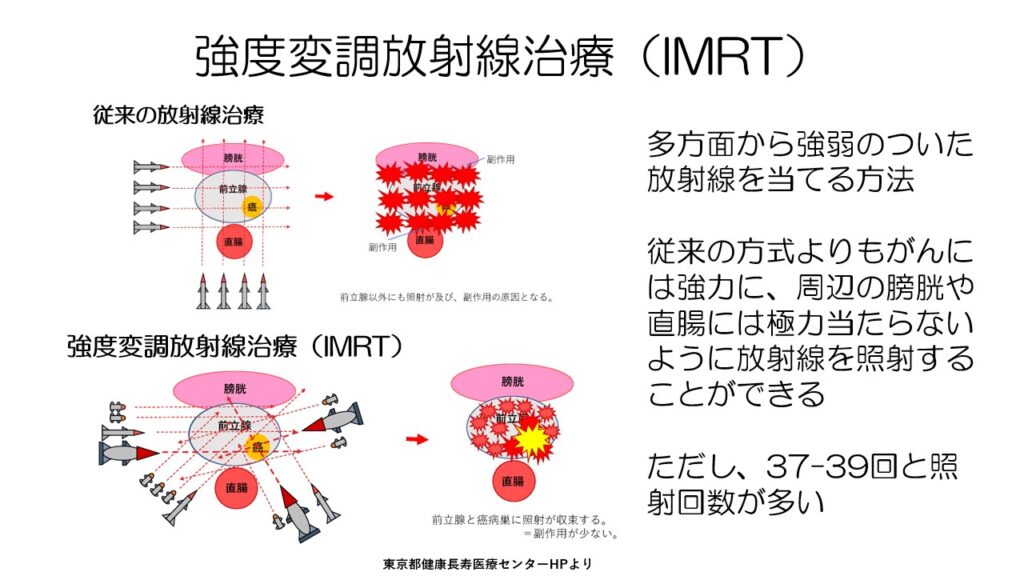

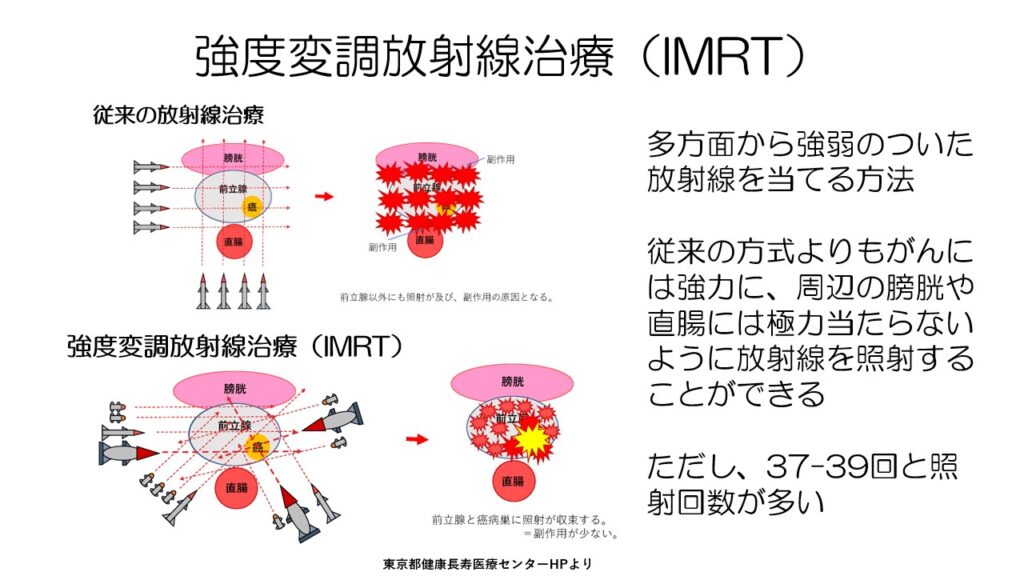

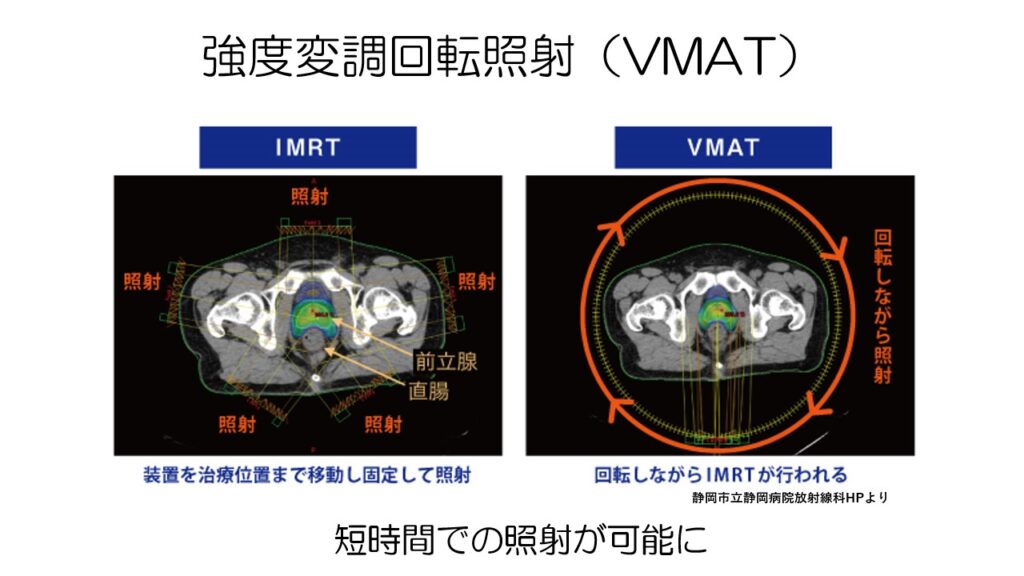

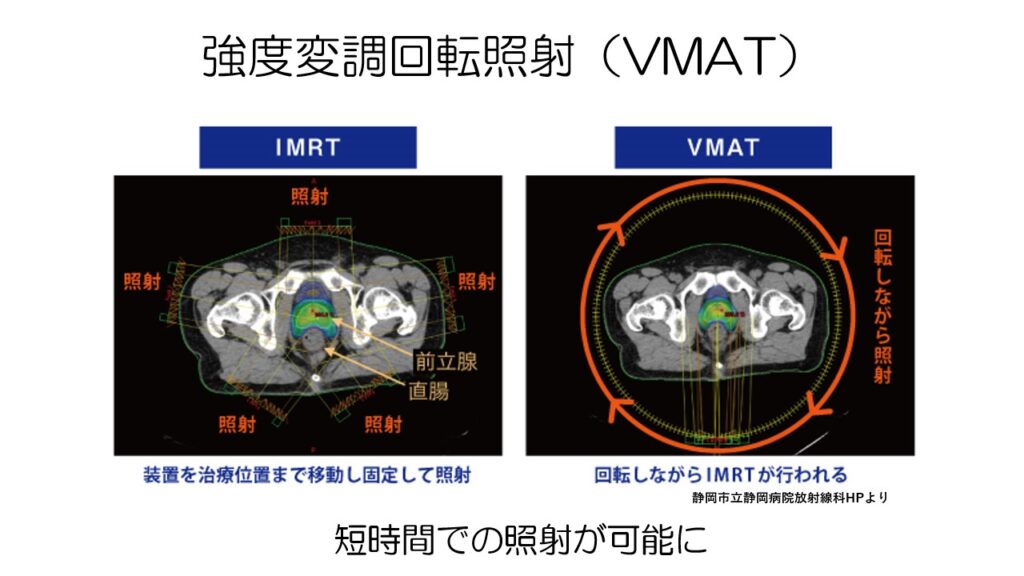

強度変調放射線治療IMRTは、一方向ごとに放射線量に強弱をつけてがんにはより強力に、周辺臓器には極力線量が減るように工夫した照射法です。

多くの施設がこの照射法を行っていますが、治療回数が多いのが難点です。

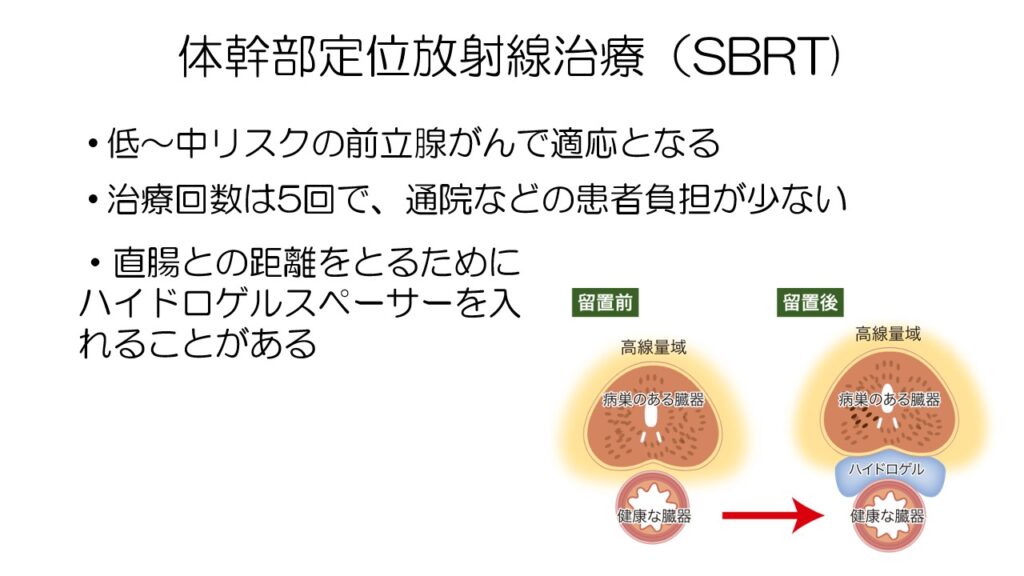

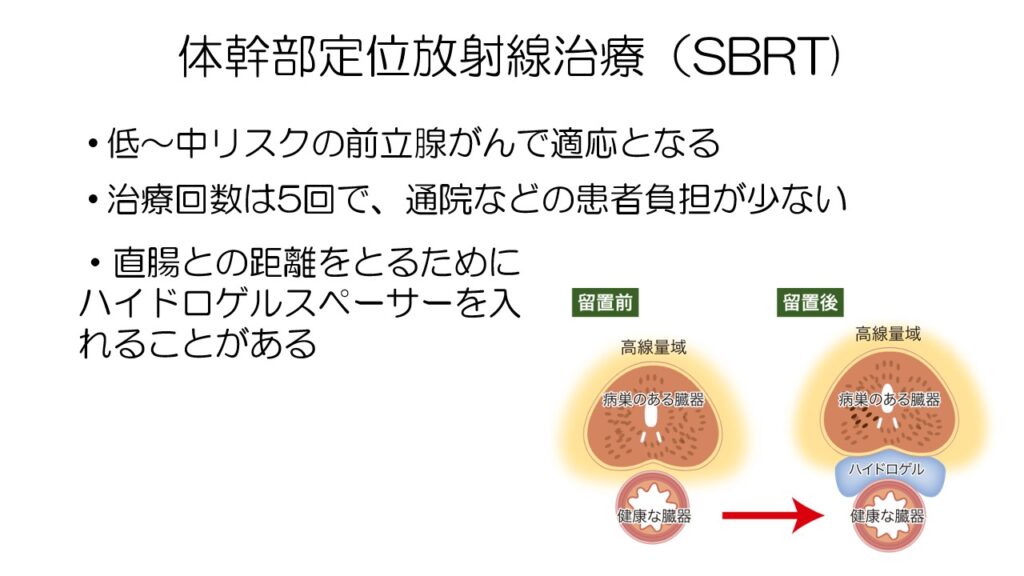

体幹部定位放射線治療(SBRT)はピンポイント照射とも呼ばれ、多方向から照射した放射線を一箇所に集めてピンポイントにがんを死滅させます。

短期間で治療可能ですが、1回の放射線量が多いため、周辺臓器にダメージがいかないよう工夫が必要です。

SBRTの方が後に承認されましたが、治療効果や副作用はIMRTと差がありません。

IMRTやSBRTで照射口を回転させながら照射する方法をVMATと言います。

一方向ずつの設定が必要なく、照射時間が短縮できます。

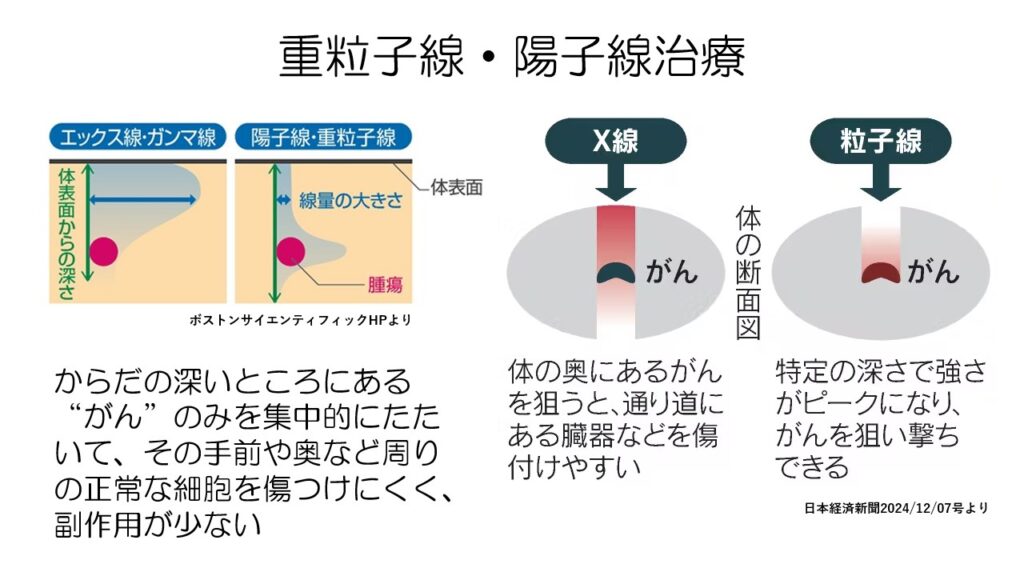

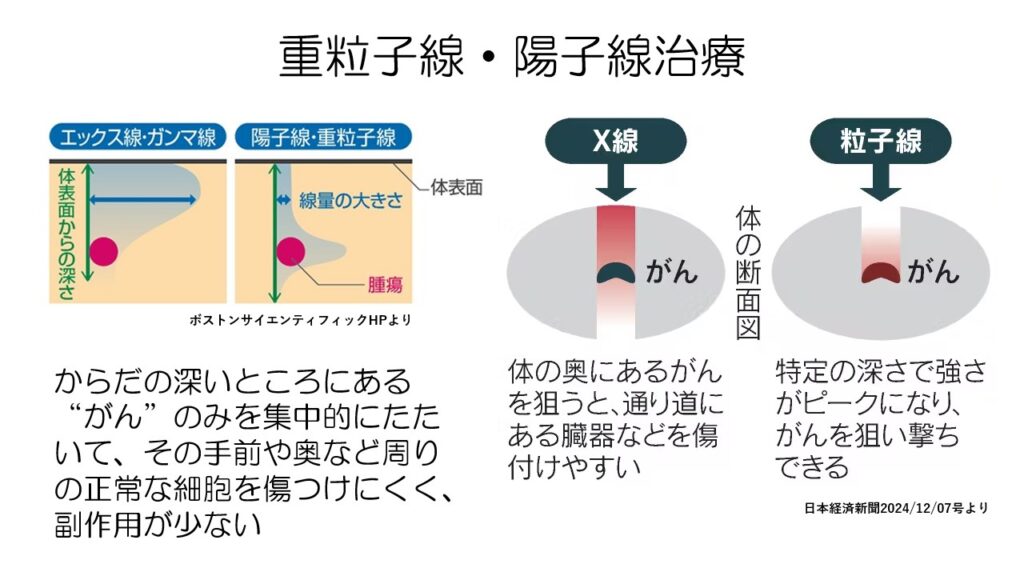

重粒子線や陽子線はX線と違い身体の深いところに線量のピークがきます。

その特性を利用して、特定の深さで強く、通り道にある臓器には弱くなるように照射できます。

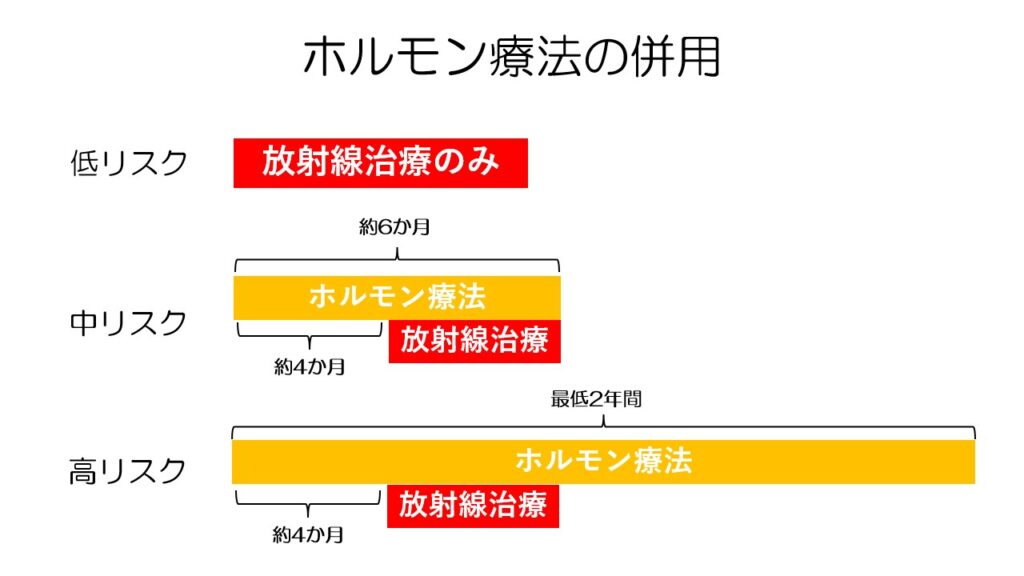

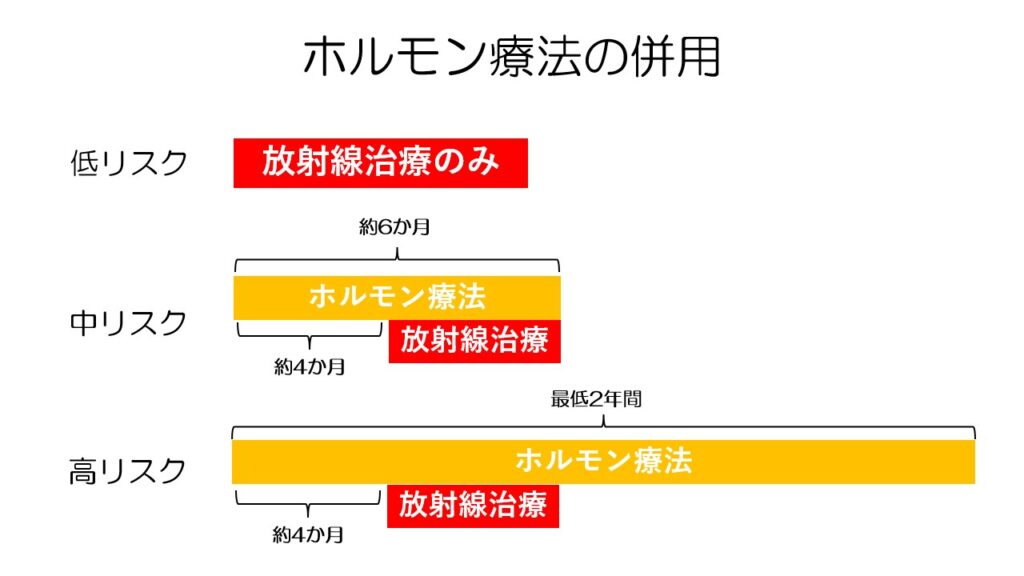

リスクに応じて、放射線治療にホルモン療法を併用します。

高リスクの場合には、最低2年間ホルモン療法を併用します。

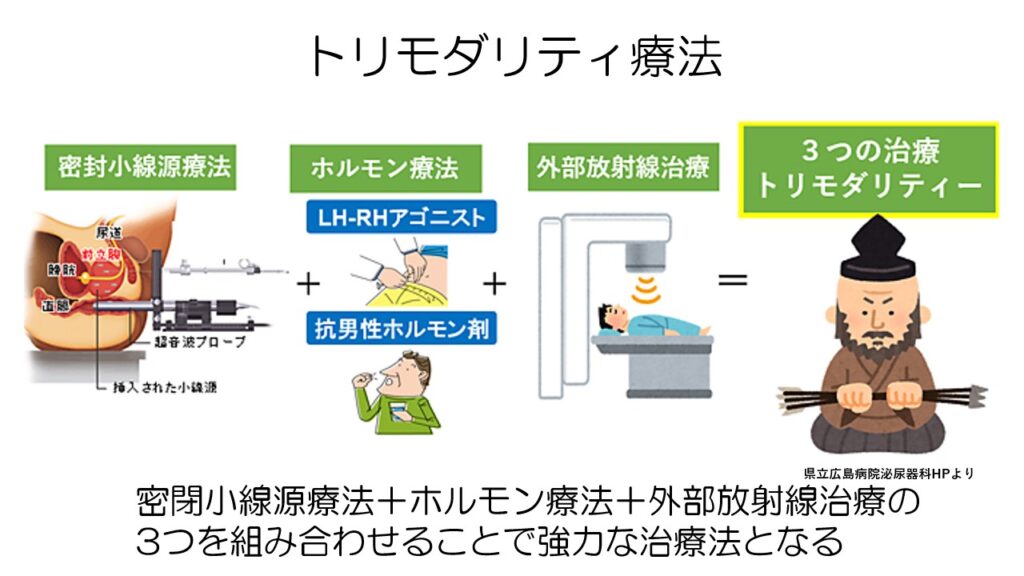

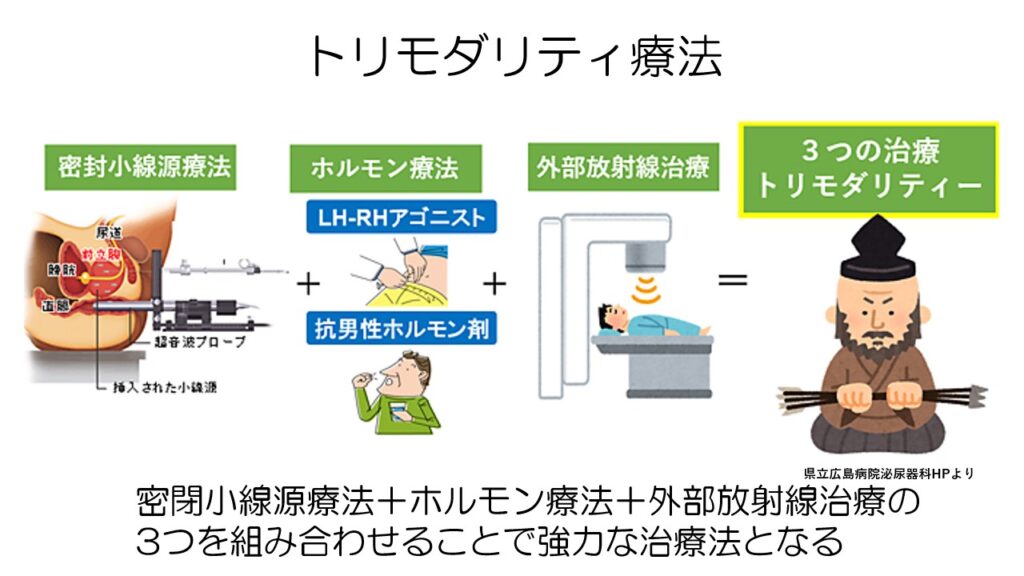

限局性で高リスクの場合には、小線源療法+外部照射+ホルモン療法の3つを合わせたトリモダリティ療法が行われることがあります。

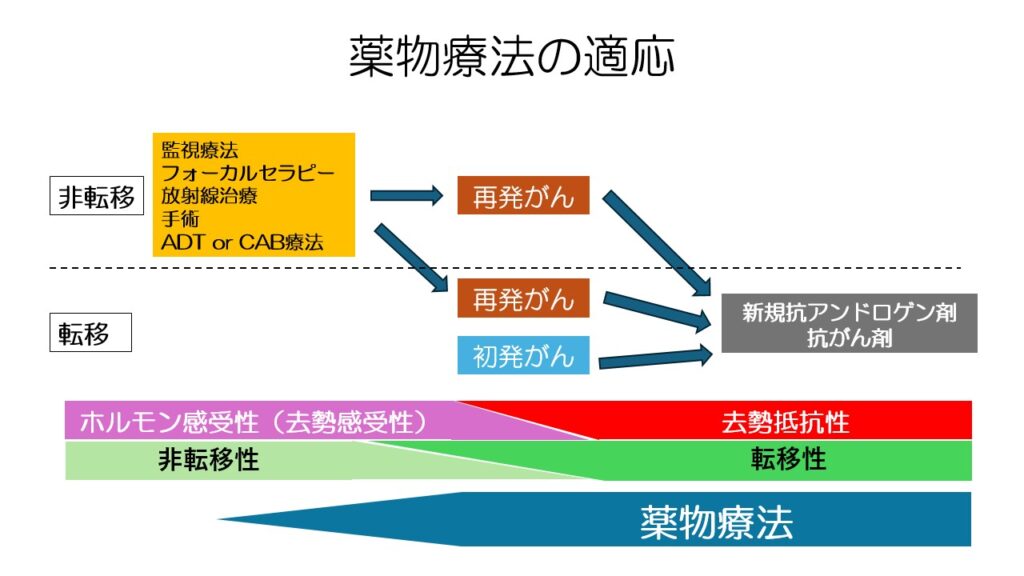

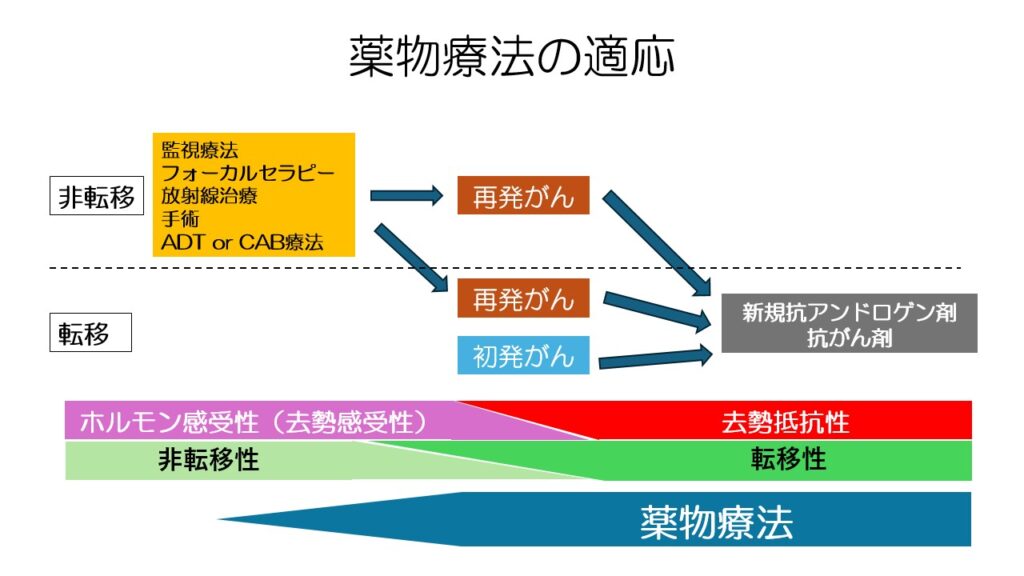

薬物療法は限局型から転移まで幅広く適応があります。

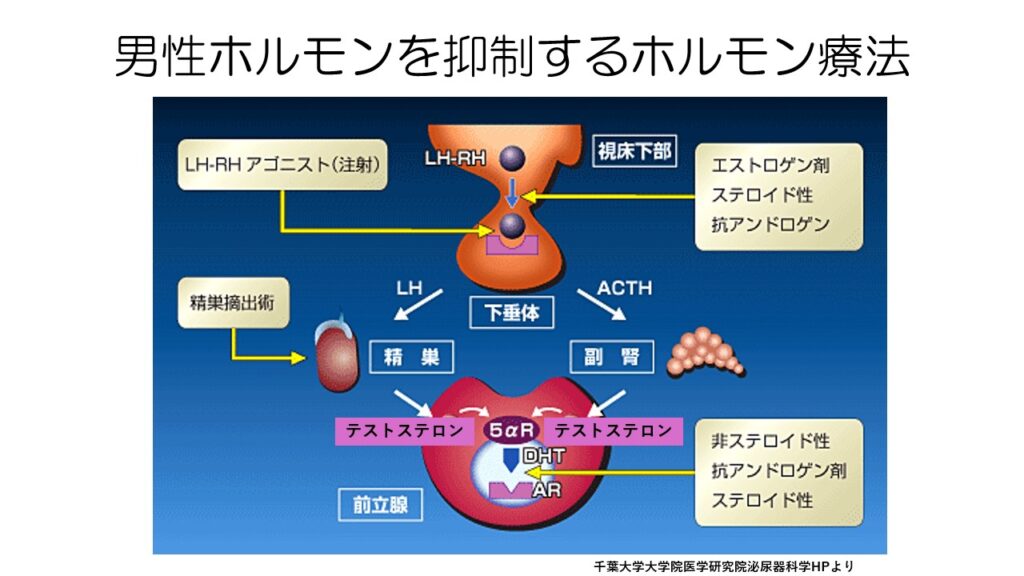

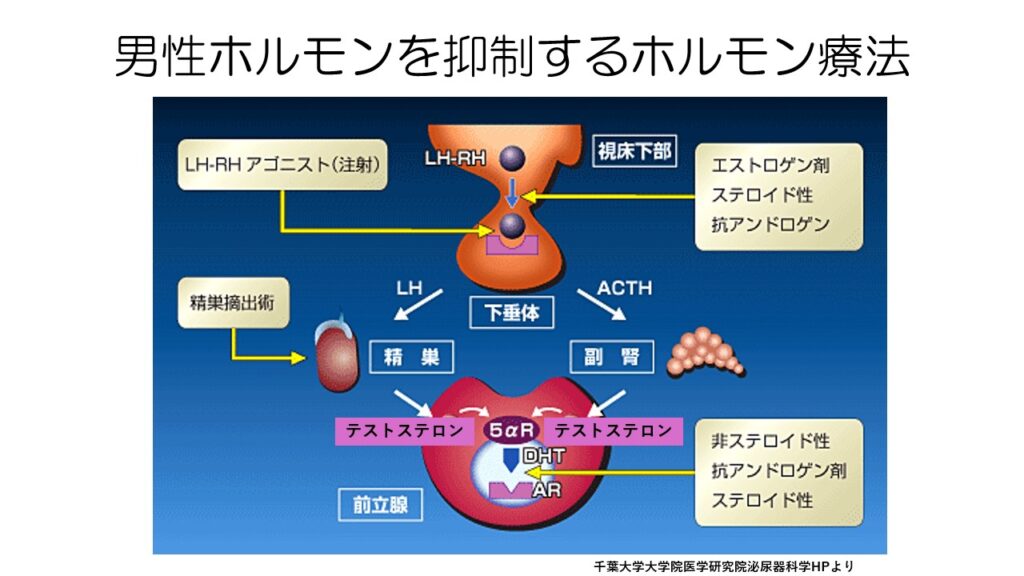

前立腺がんの発育に男性ホルモンが関与しているため、薬物療法は男性ホルモンを抑えるホルモン療法が中心となります。

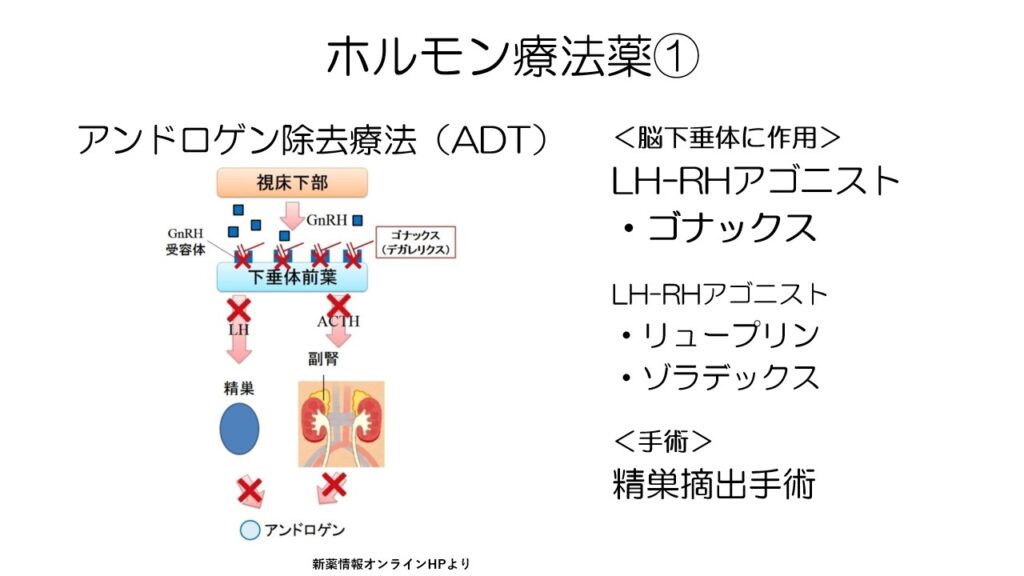

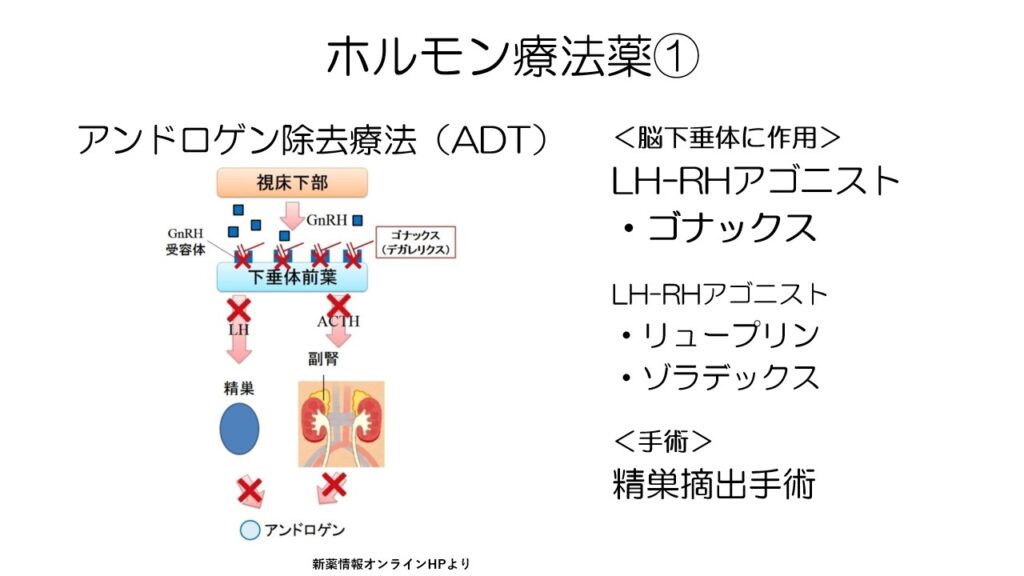

ホルモン療法のうち、男性ホルモンであるアンドロゲンが作られないようにする治療をアンドロゲン除去療法ADTと言います。

脳下垂体に作用し、アンドロゲンの生成を抑える代表的な薬剤がゴナックスです。

薬物療法ではなく、アンドロゲンを生成する精巣を摘出する手術を行うこともあります。

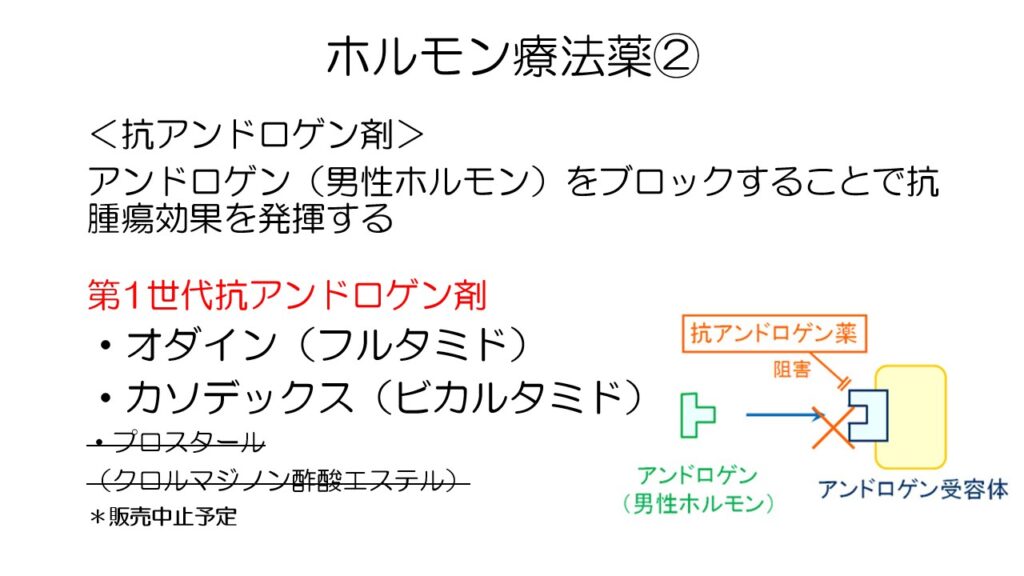

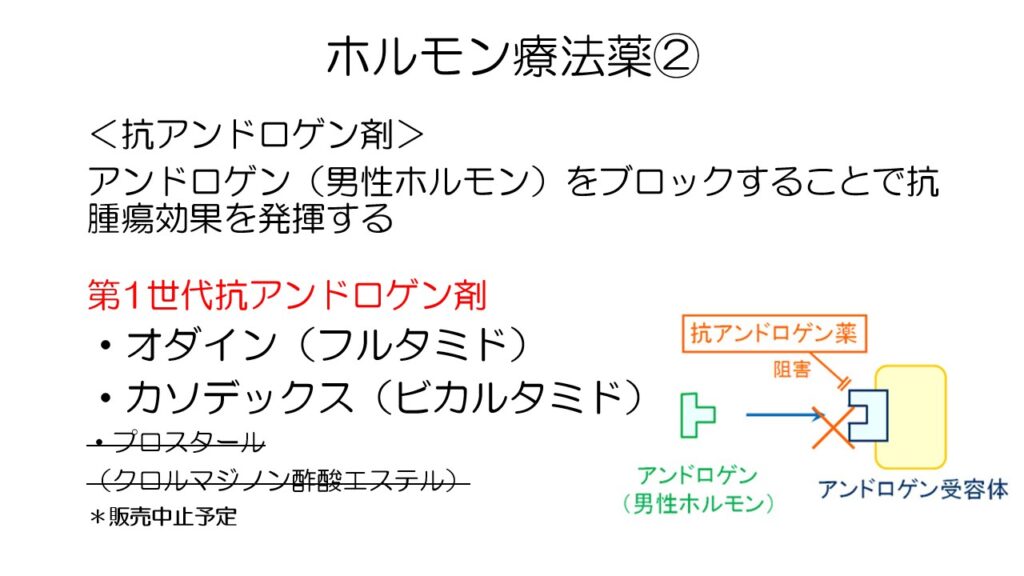

前立腺がん細胞のアンドロゲン受容体をブロックするのが、抗アンドロゲン剤です。

初回治療では古くから用いられている第一世代と呼ばれる薬剤を使用します。

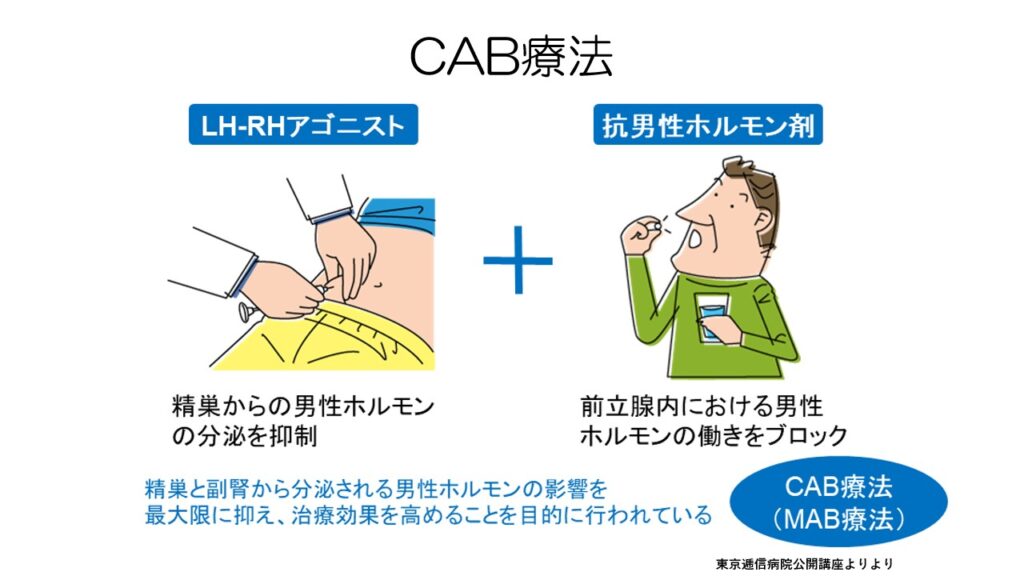

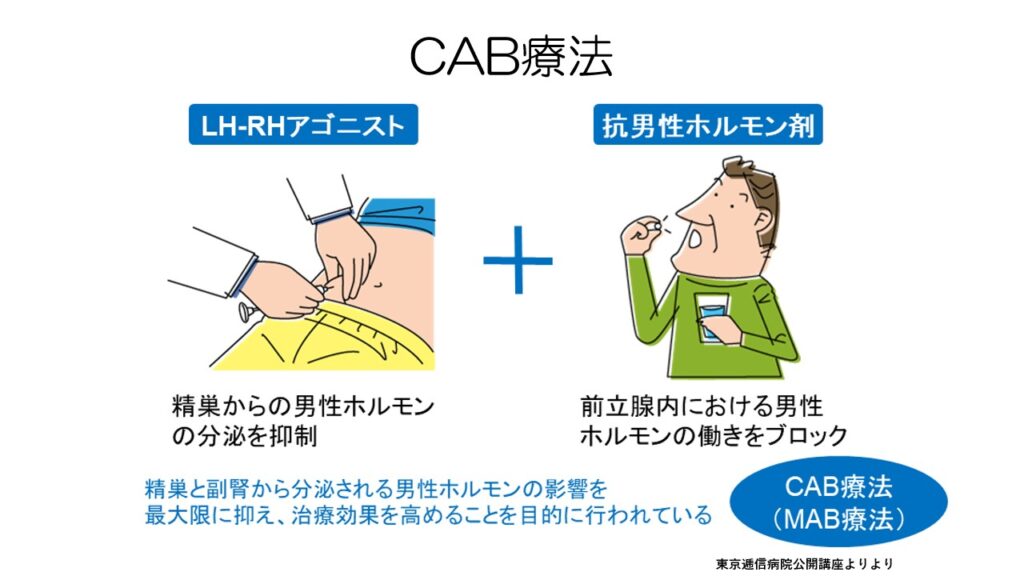

アンドロゲン除去療法(ADT)と第一世代の抗アンドロゲン剤を併用する治療法をCAB療法と言います。

アンドロゲンの生成を抑え、かつ前立腺でアンドロゲンをブロックすることで治療効果を高めます。

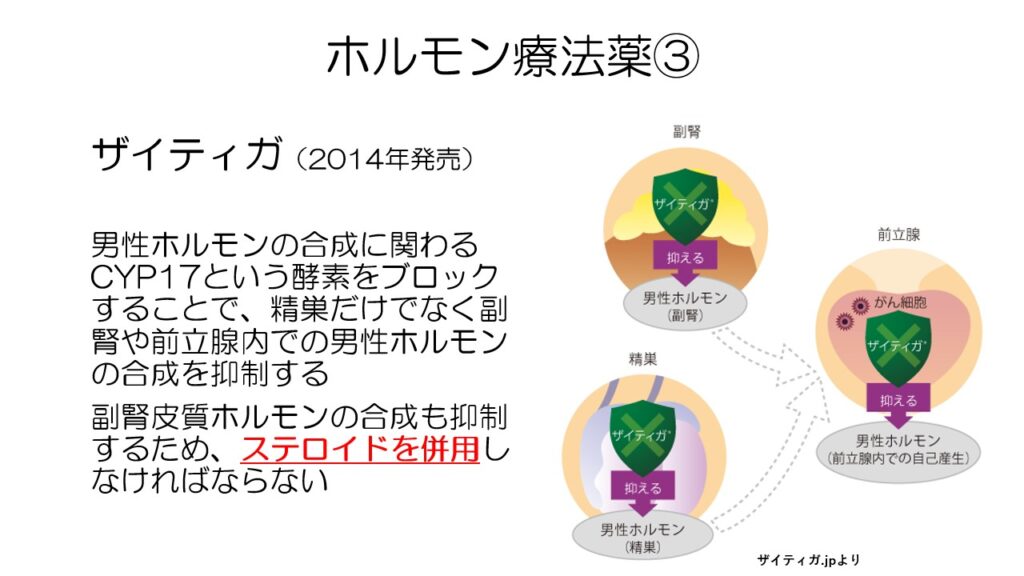

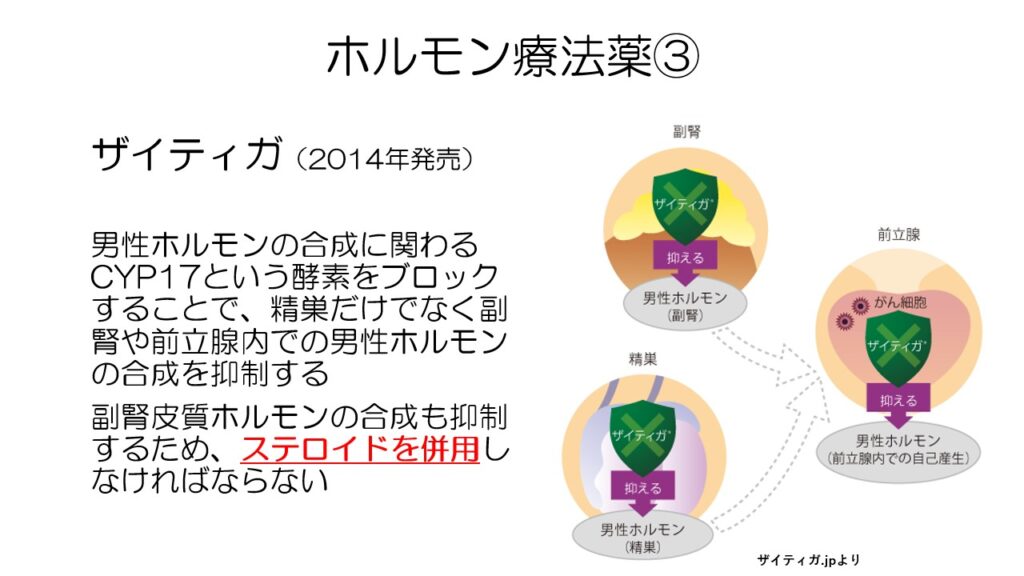

2014年に精巣と副腎、前立腺内での男性ホルモンの合成を抑制する、新しい機序の薬剤ザイティガが登場しました。

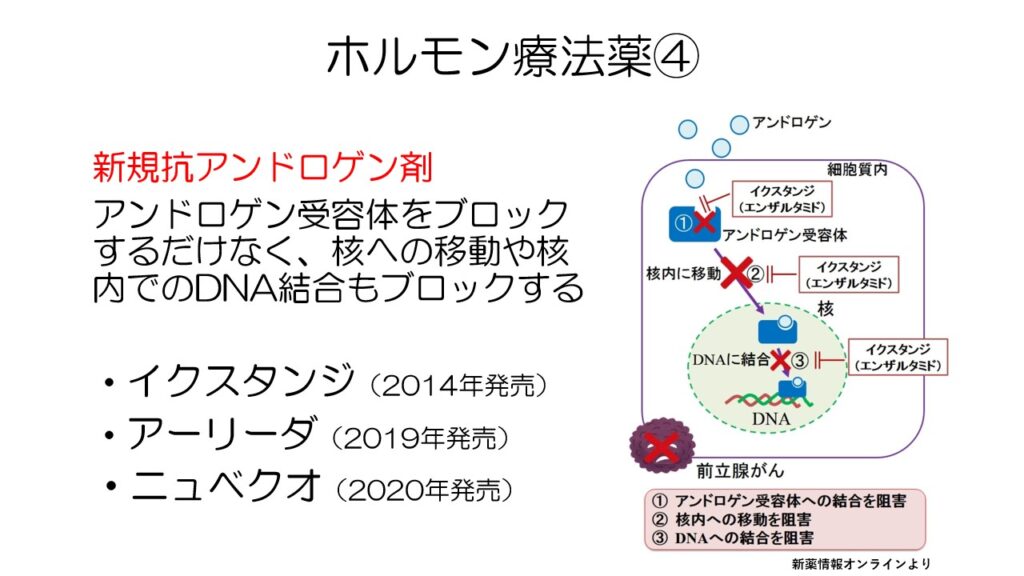

アンドロゲン受容体をブロックするだけでなく、作用経路にも働く新規の薬剤が登場しました。

これらは新規抗アンドロゲン剤と呼ばれます。

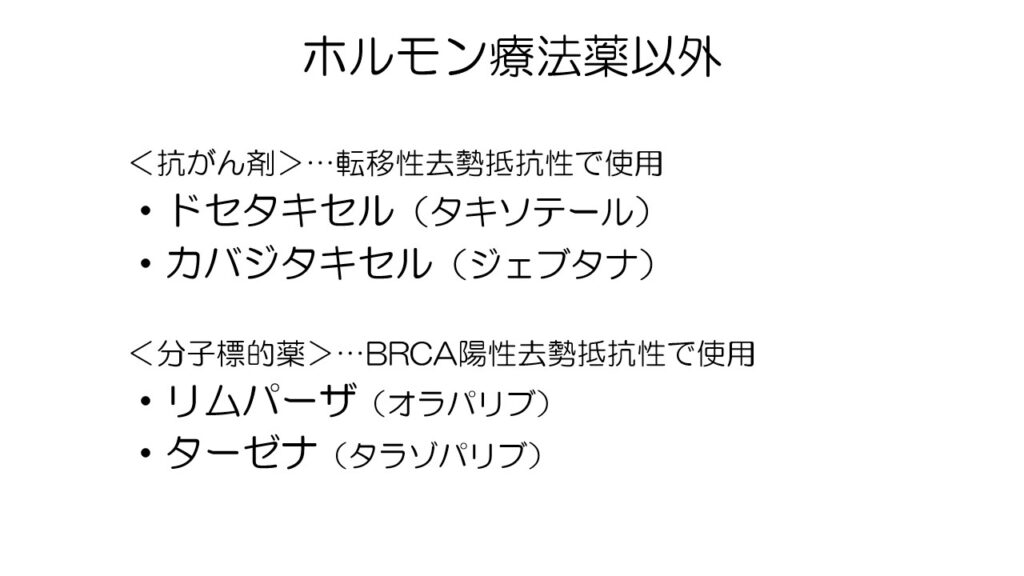

ホルモンに関連する薬剤以外に抗がん剤や分子標的薬も使用します。

ホルモン感受性かどうか転移性かどうかで適応が分かれます。

転移性ホルモン感受性、非転移性去勢感受性、転移性去勢感受性が主に薬物療法の適応となります。

初発や再発で転移が見られた場合、はじめのうちはホルモン感受性であることが多いです。

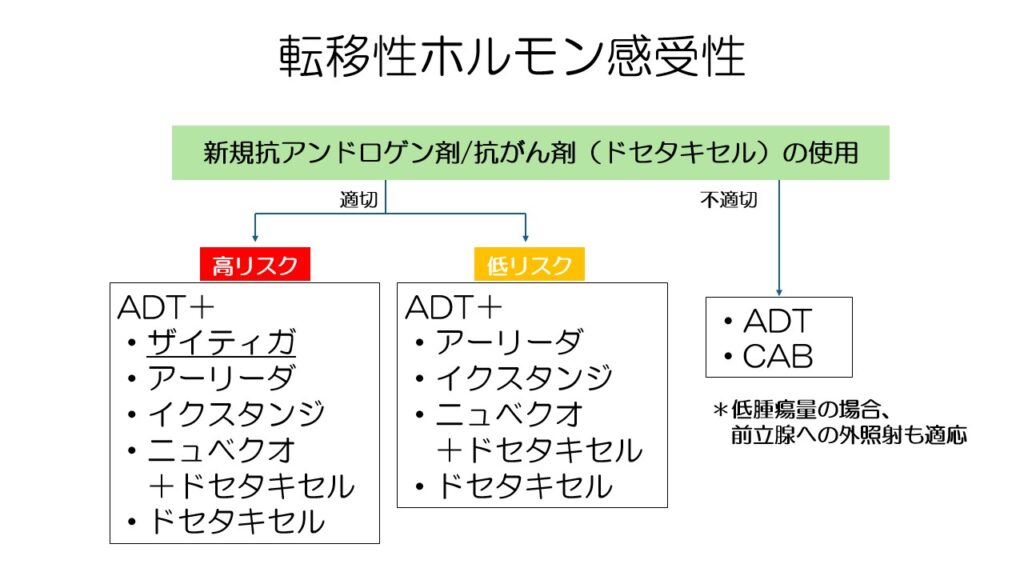

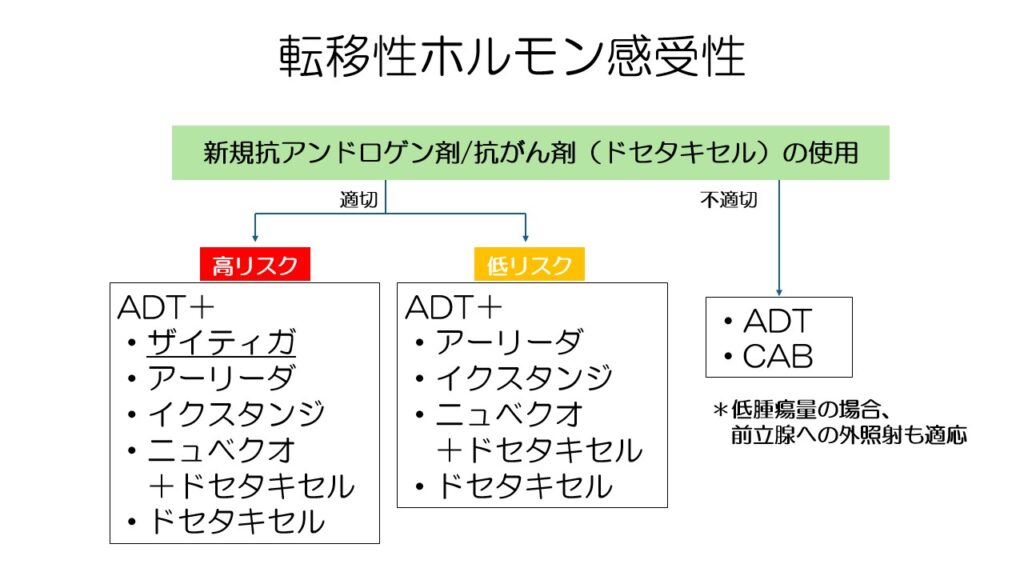

転移がある場合には、新規抗アンドロゲン剤もしくはドセタキセルを使用します。

高齢や全身状態が悪いといった場合には、新規抗アンドロゲン剤や抗がん剤と言った薬剤は使用せずADT療法単独かCAB療法を行います。

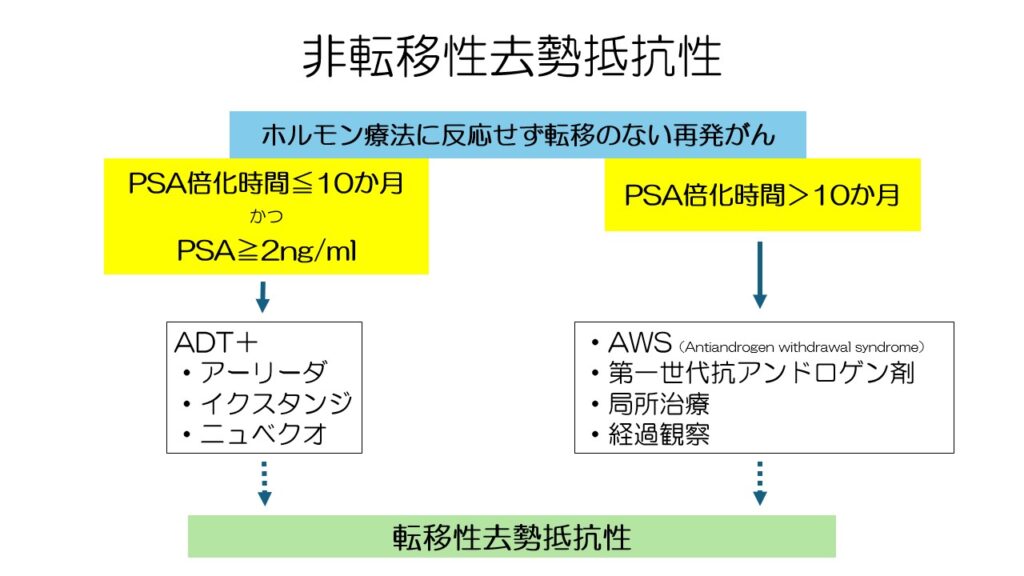

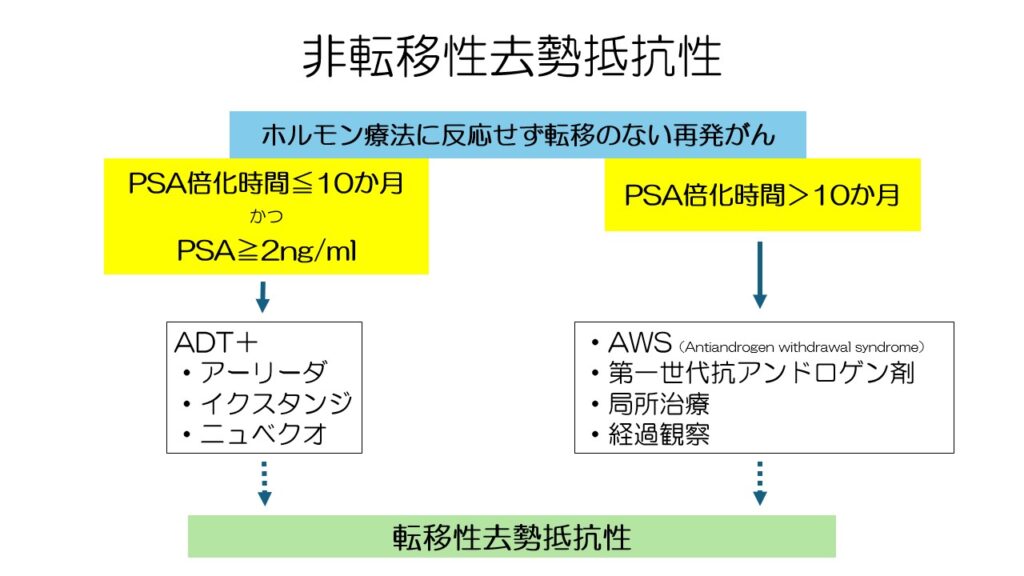

非転移性去勢抵抗性は、手術や放射線治療後にPSA再発しホルモン療法を行ったが無効となり、画像上転移が見られない状態のことを指します。

図の左側、PSA倍化時間(倍になる時間)が短かったり、PSAが高値の場合には、ADT+新規抗アンドロゲン剤を併用します。

右側、PSA倍化時間が長い場合には、ホルモン療法薬を変更したり放射線などの局所治療を行い様子を見ます。

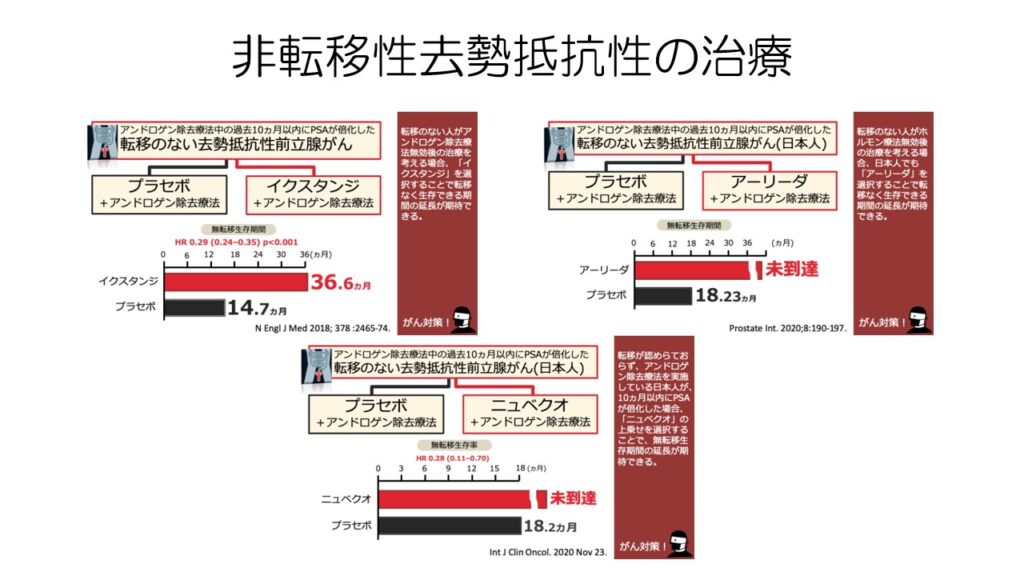

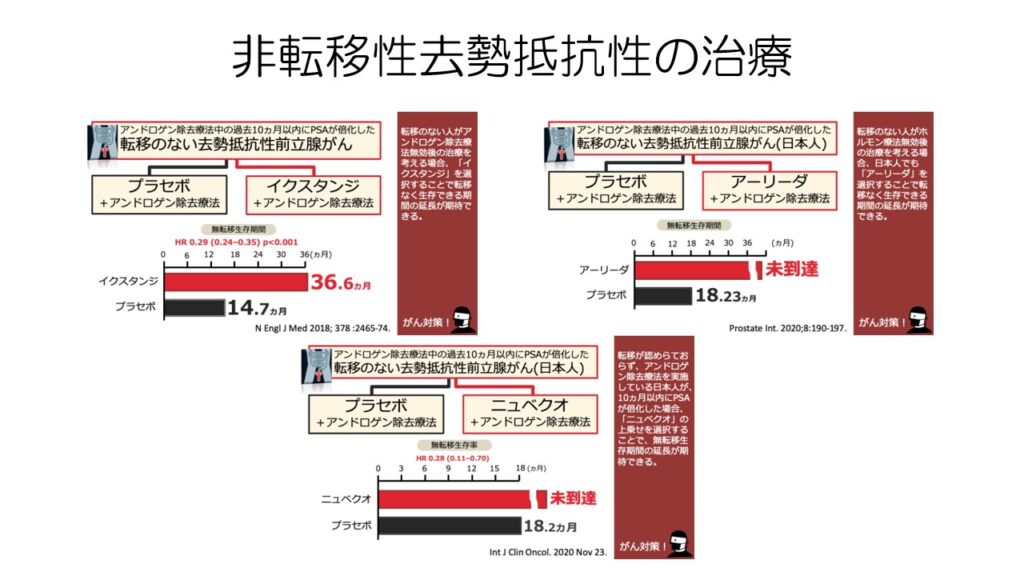

非転移性去勢抵抗性で10か月以内にPSAが倍化した場合には新規抗アンドロゲン剤を使用します。

イクスタンジ、アーリーダ、ニュベクオのどれを用いても、無再発生存期間の延長が見られます。

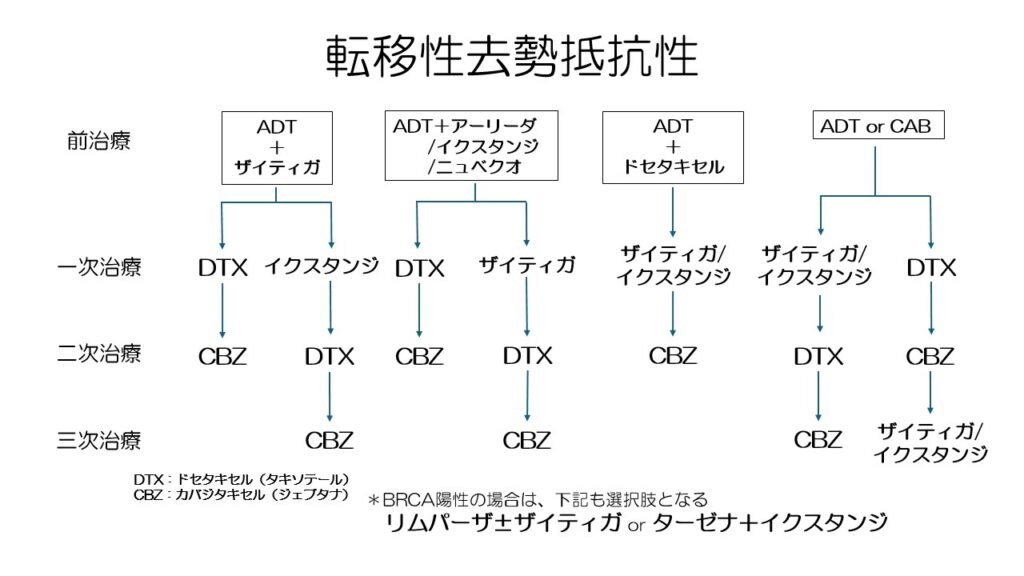

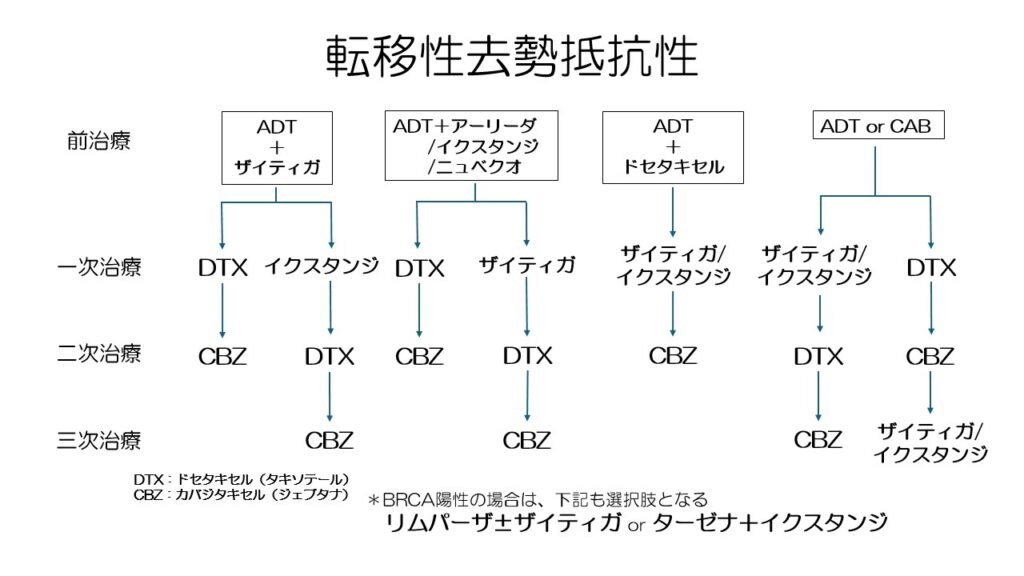

非転移性去勢抵抗性もしくは、転移性ホルモン感受性で治療が奏功しなくなった後は、転移性去勢抵抗性となります。

前治療によって治療法が変わります。一覧表にまとめてみました。

この辺りは非常に難しいのですが、銀座みやこクリニックのアメーバブログにまとめているので、ぜひそちらもご覧ください。

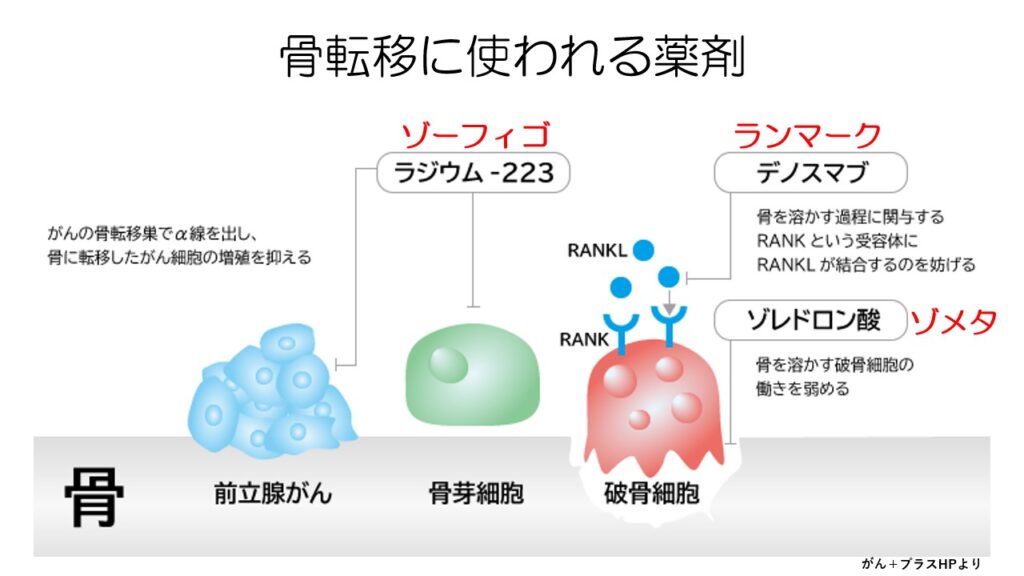

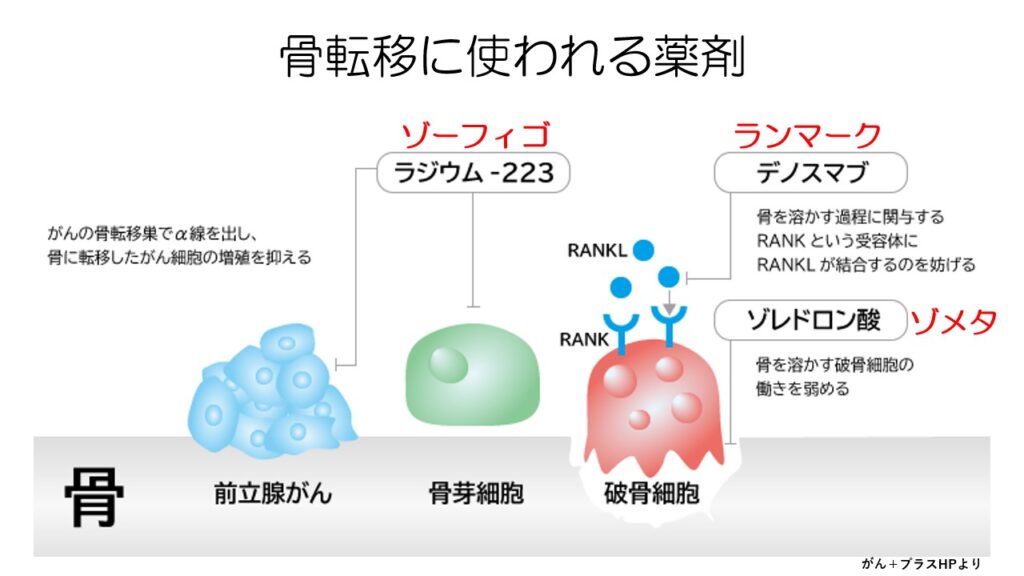

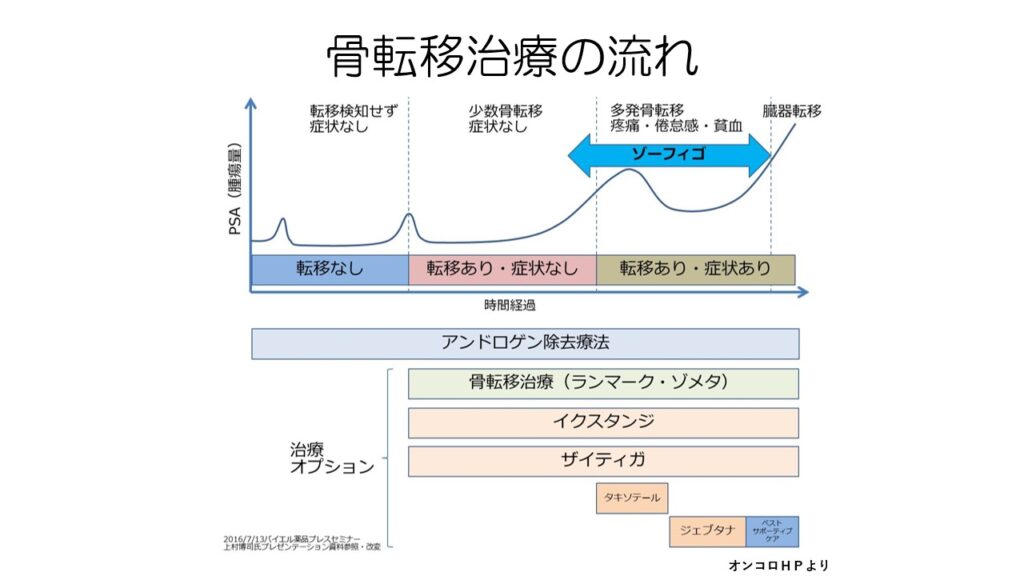

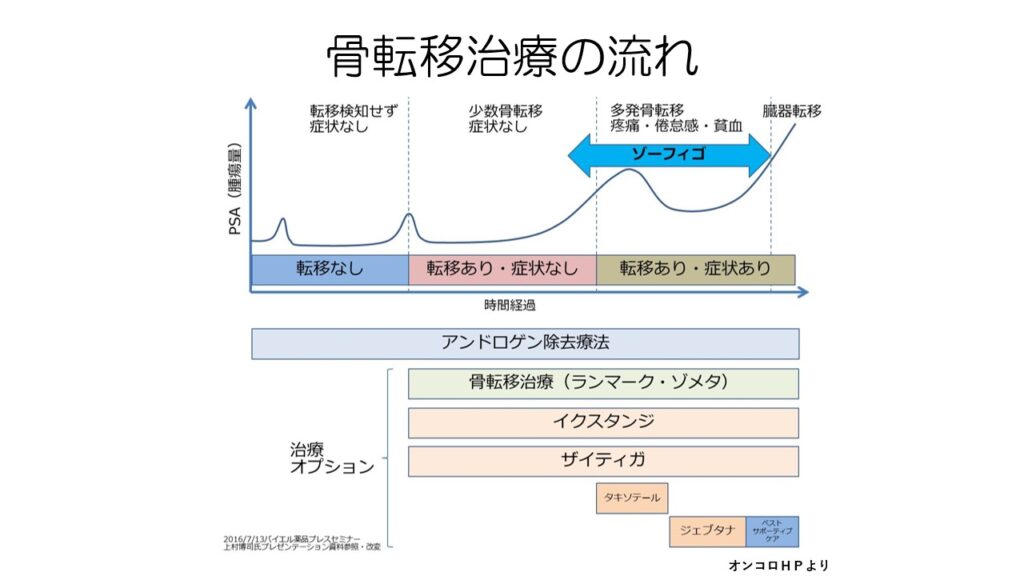

骨転移の治療

前立腺がんは骨転移を起こしやすいがんの代表で、進行した前立腺がん患者さんの7割が骨転移を発症します。

骨転移によって、腰痛や下肢痛が生じたり、脊椎骨折した場合には最悪下半身麻痺が起きます。

骨転移の治療に使われるのはこの3つの薬剤です。

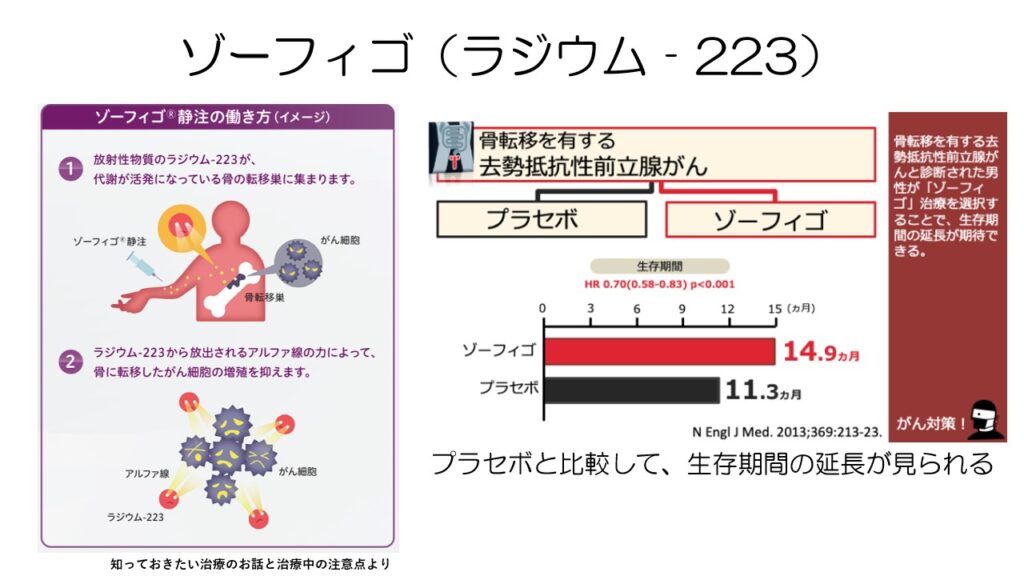

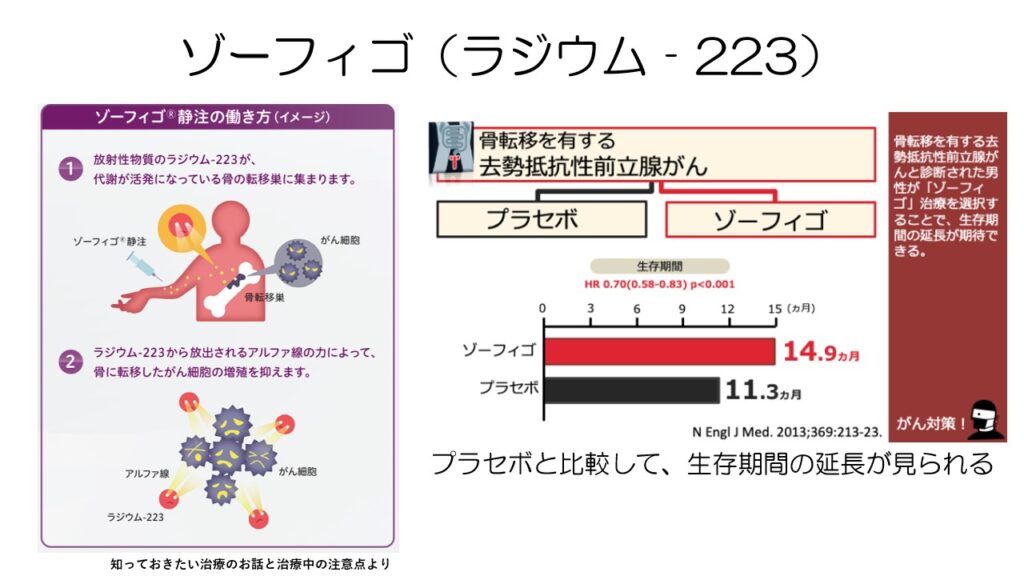

ゾーフィゴは去勢抵抗性前立腺がんの骨転移にのみ適応があります。

注射されたゾーフィゴは、骨転移の部位に集まり、放出されたα線でがん細胞の増殖を抑えます。

ゾーフィゴで生存期間の延長が期待できます。

ゾーフィゴの使用に関していくつか条件があります。

- 骨転移による症状がない、もしくは軽い場合、骨転移が少ない場合は効果が弱い。

- 骨髄抑制の副作用があり、化学療法後などは使いにくい。

- 内臓転移がある場合には適応にならない。

つまり、骨転移による症状があるけど元気で、内臓転移が出現する前の患者さんにしか使えないので、使用するタイミングが難しいです。

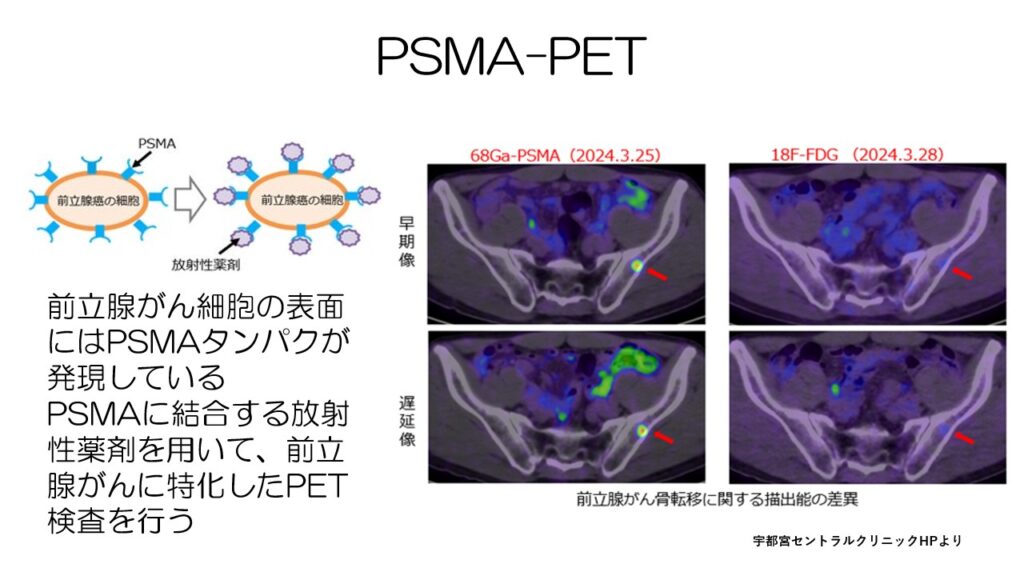

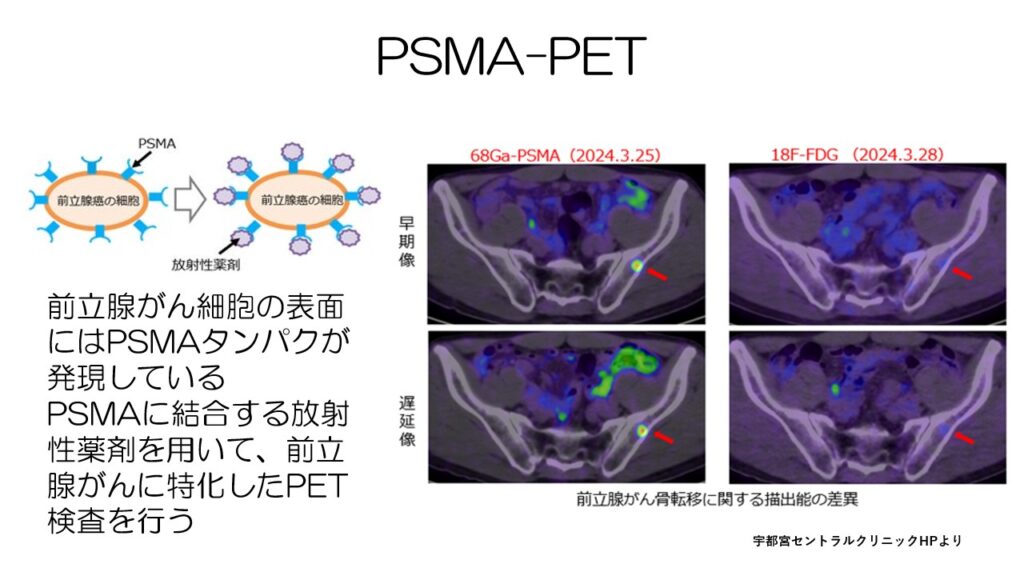

今後、期待される検査・治療

前立腺がんに特化したPET検査があります。

PSMA-PET検査は前立腺がんの表面に発現するPSMAを光らせるので、前立腺がんに対しては従来のPET-CT検査よりも精度が高いです。

ただ、まだ日本では保険適応になっていないので、検査費用は自費で20-30万円かかります。

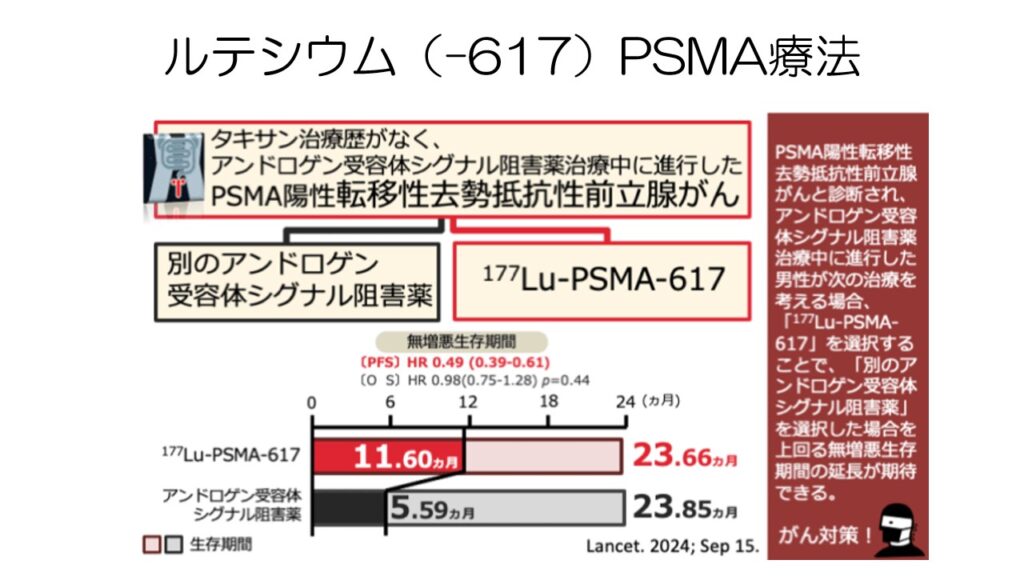

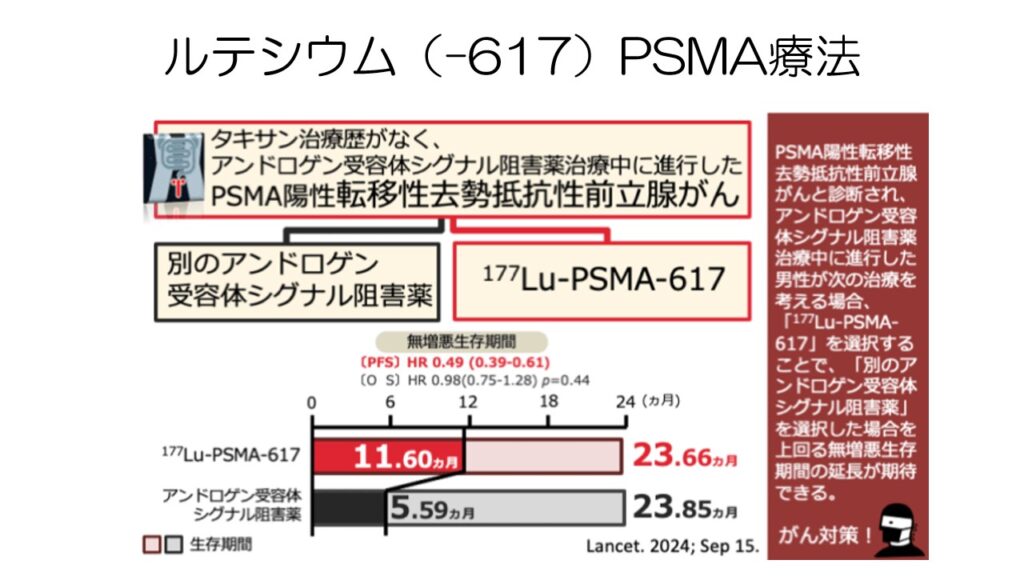

このPSMAを利用したルテシウムPSMA療法が開発されています。

PSMAに結合した放射性物質ルテシウムから放出されたβ線で前立腺がんを治療する方法です。

日本ではまだ保険適応になっていません。

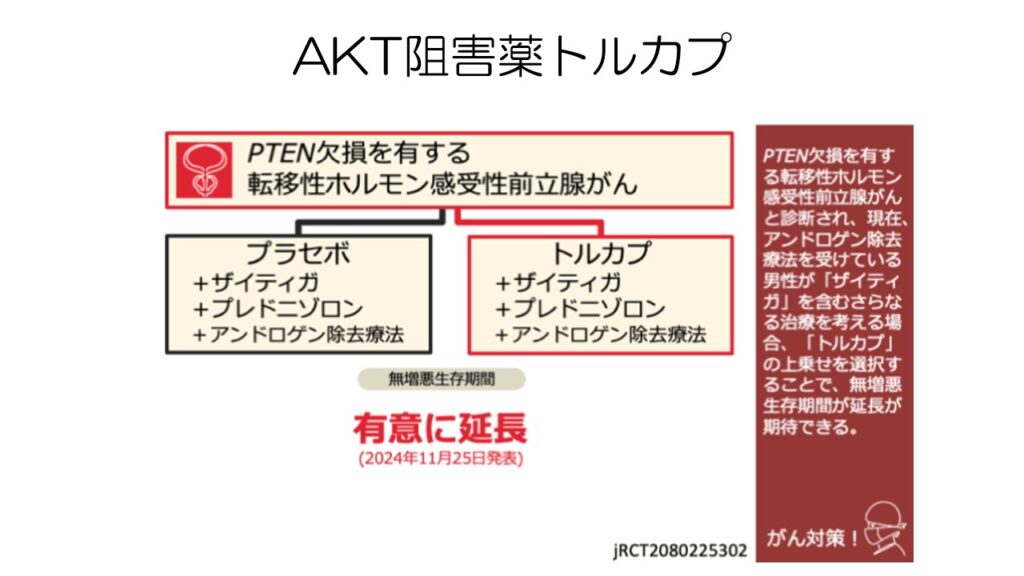

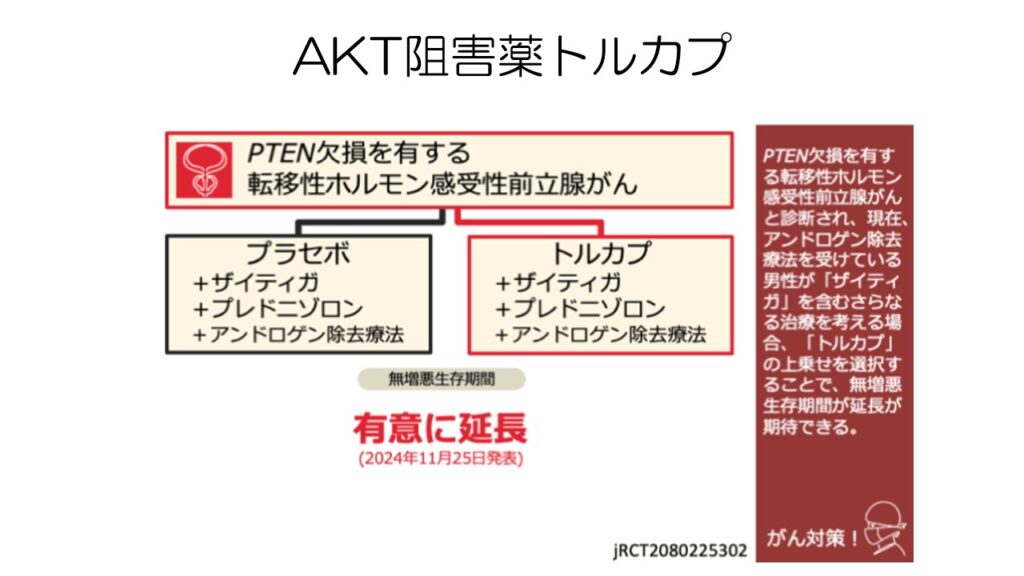

PTEN遺伝子欠損のある転移性ホルモン感受性の前立腺がんで、AKT阻害薬トルカプが無増悪生存期間を延長したという報告がありました。

トルカプはすでに乳がんで承認されているため、前立腺がんでの承認も早い可能性があります。

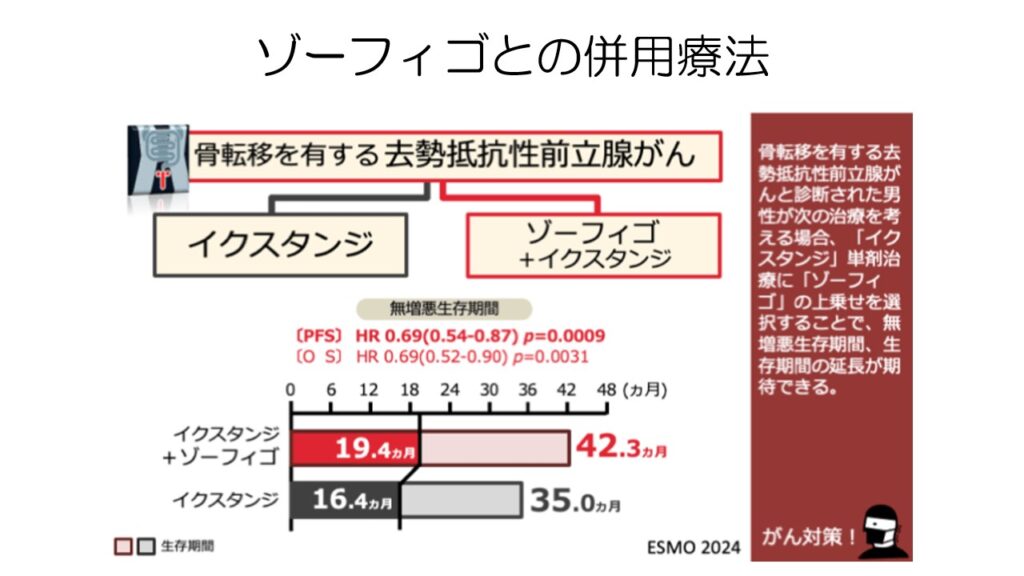

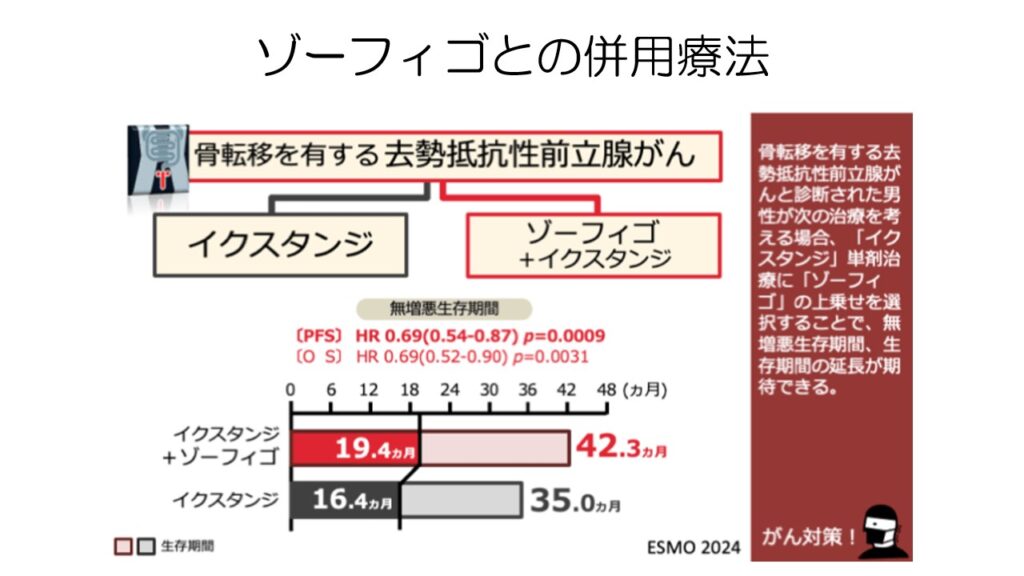

ゾーフィゴにイクスタンジを併用した場合のエビデンスがなかったのですが、昨年生存期間を延長したという報告がありました。

今後は併用療法が主となっていく可能性があります。

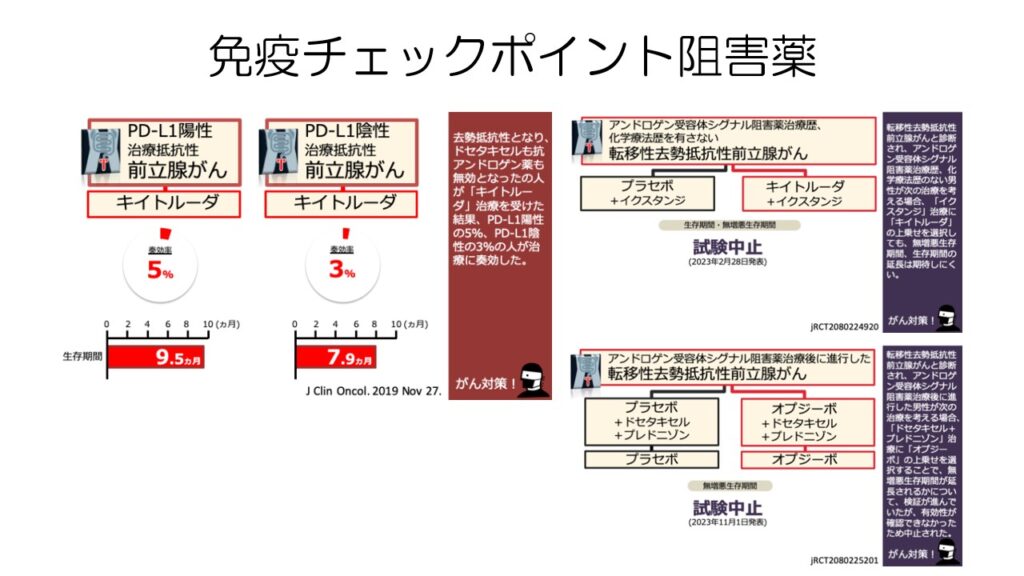

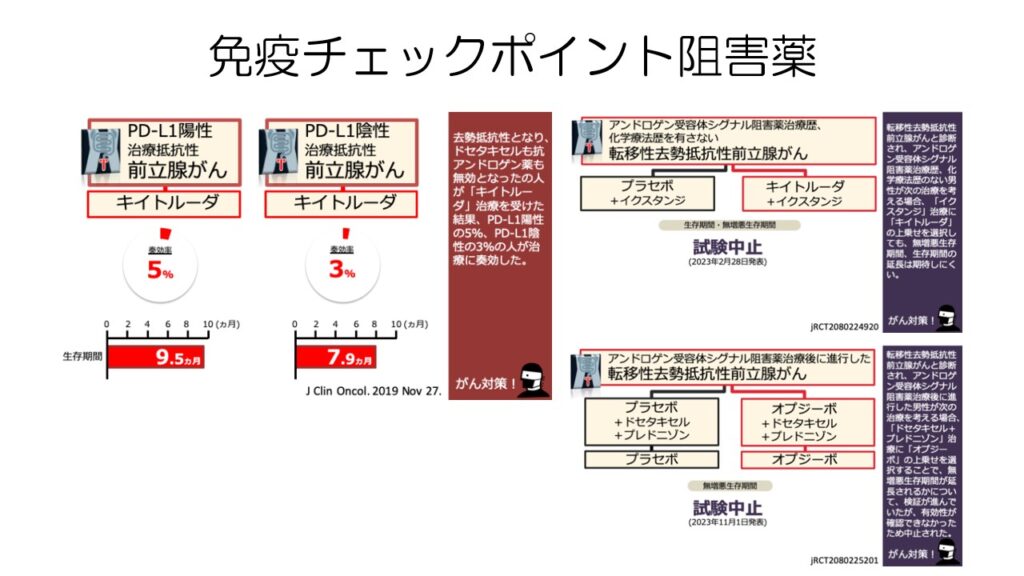

数々のがんで革命的な治療法となってる免疫チェックポイント阻害薬は、前立腺がんでの有効性は期待できなそうです。

前立腺がんの治療まとめ

- 前立腺がん罹患者はこれからもますます増えていくため、50歳を過ぎたらPSA検査を推奨する

- PSAの補助検査法により、不必要な生検を避けることができるようになった

- 前立腺がんはリスクに応じて様々な治療法がある場合によっては無治療が良いこともある

- 早期がんでは10年生存率が90%以上と高いステージ4でも5年以上生存することが可能である

コメント