最新がん免疫療法は効く?費用、デメリット、副作用をわかりやすく解説!

濱元誠栄院長

濱元誠栄院長こんにちは、銀座みやこクリニック院長の濱元です。

今回は「ゼロからわかるがん免疫療法」というテーマでお話させていただきます。

前半は「がん免疫療法の基本」と「保険診療で行われる免疫療法」について、後半は「自由診療で行われるがん免疫療法」と最新の研究についてお話します。

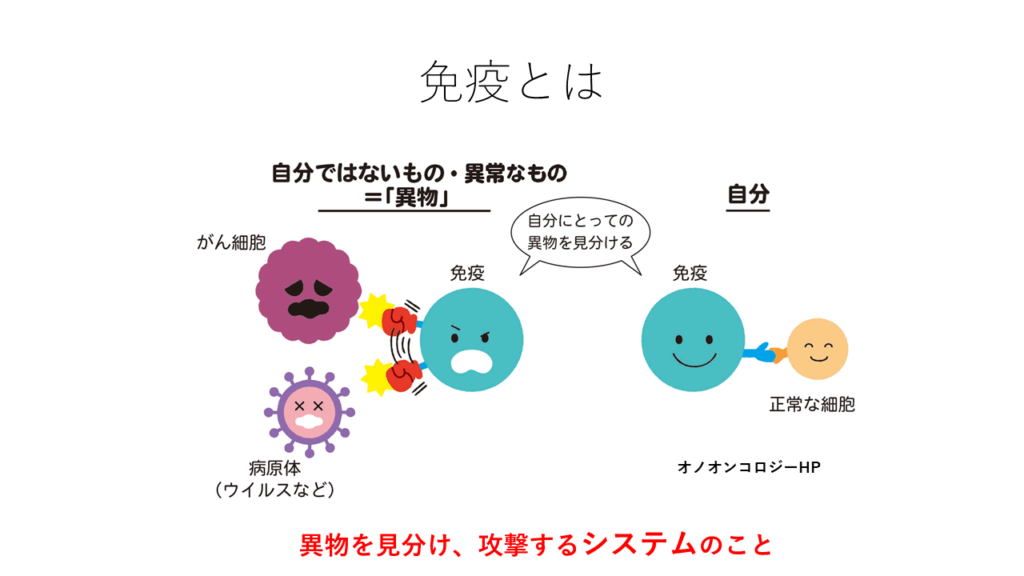

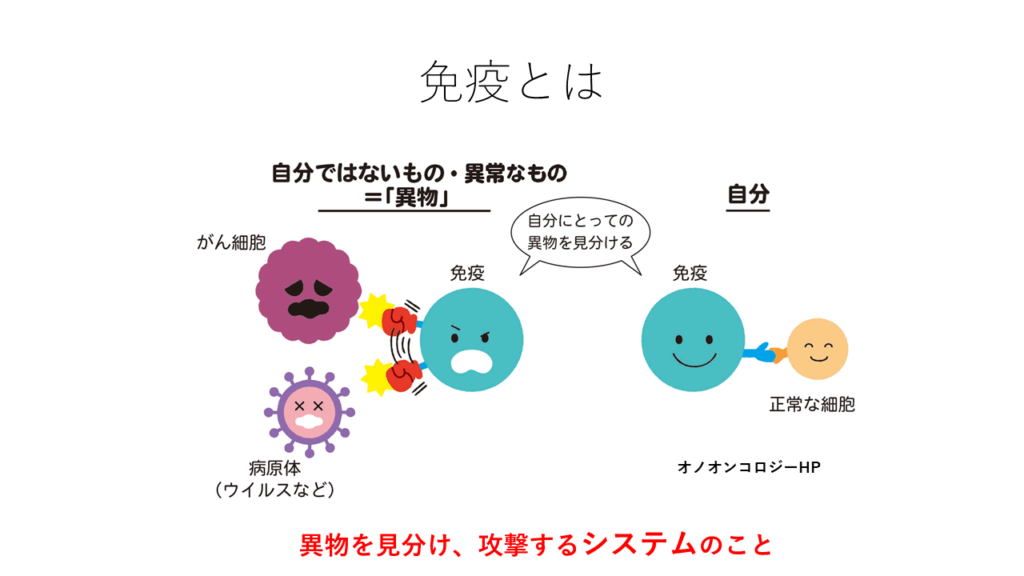

免疫は「疫(えき)から免れる(まぬがれる)」という意味で、病原体やがんなどから身を守るシステムのことを言います。自身の正常な細胞は基本的には攻撃しません。

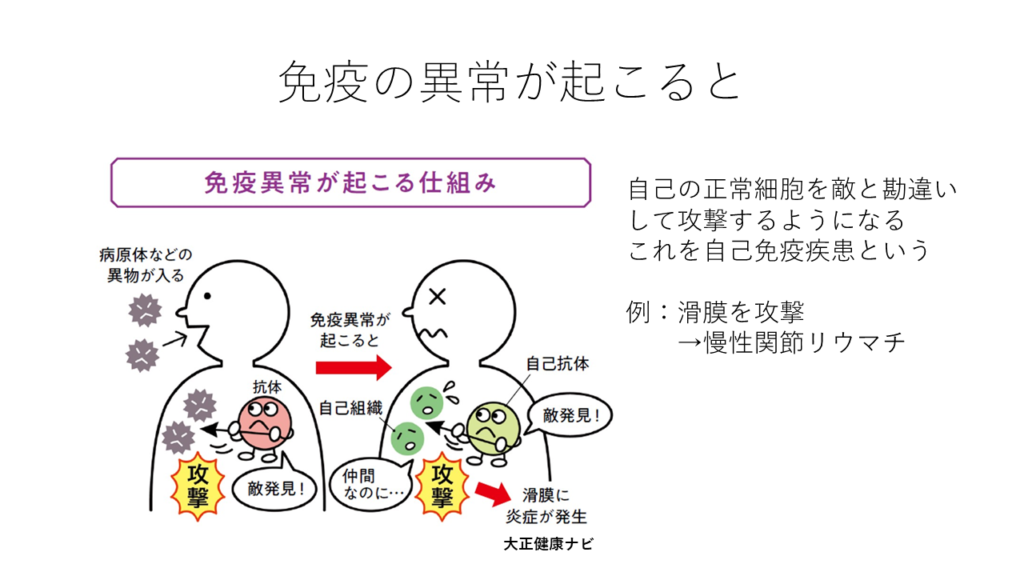

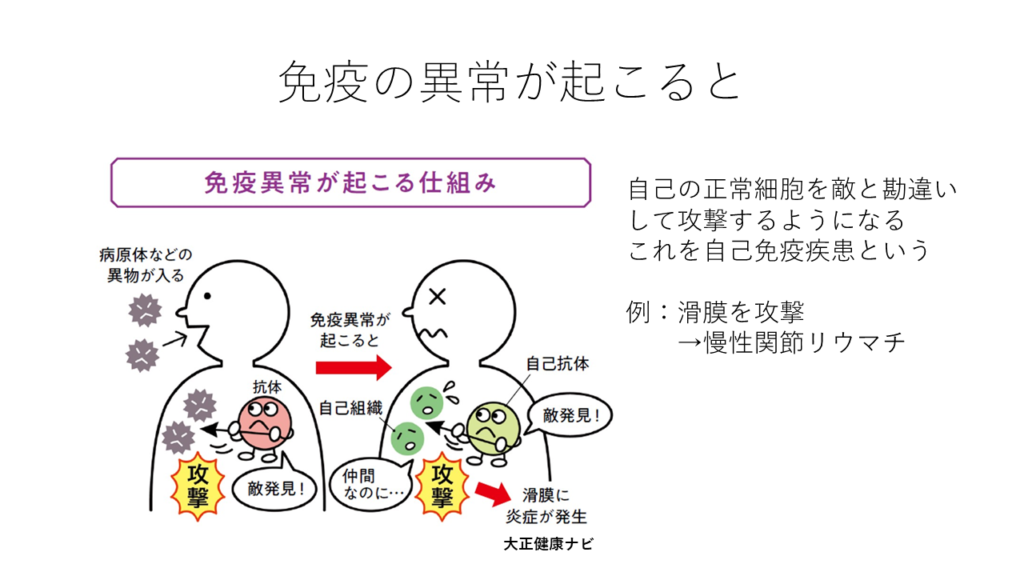

ただ、免疫に異常が起こると自分自身の正常な細胞を攻撃するようになり、様々な症状が出てきます。これを自己免疫疾患と言います。関節内の滑膜を攻撃するようになるのが、慢性関節リウマチです。

まずは、保険診療で行われるがん免疫療法について。

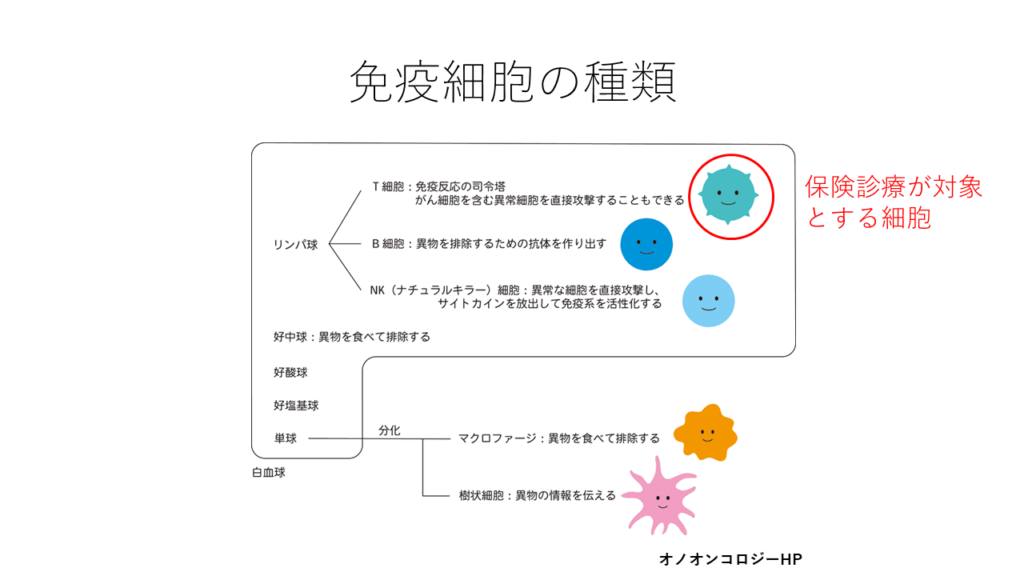

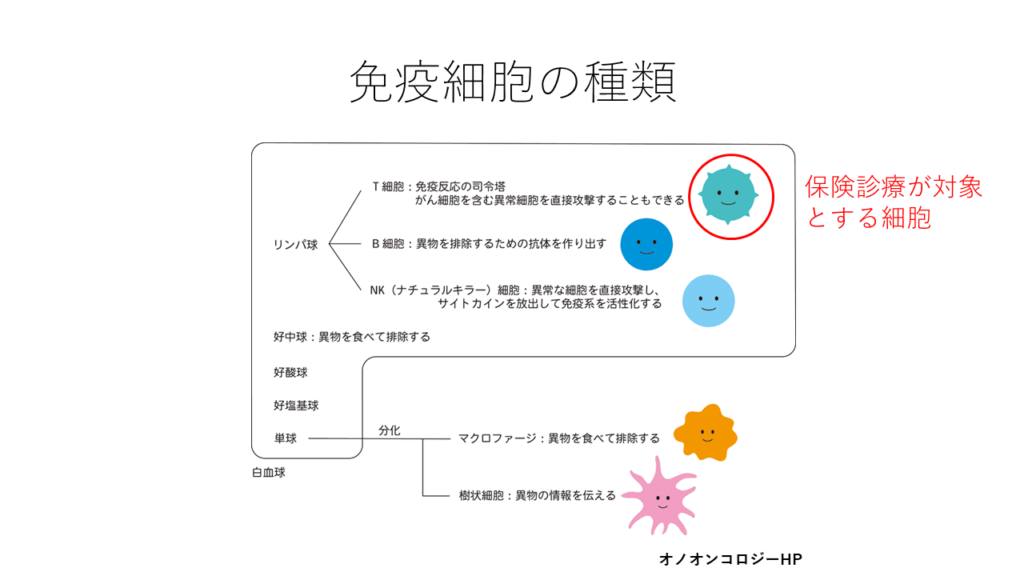

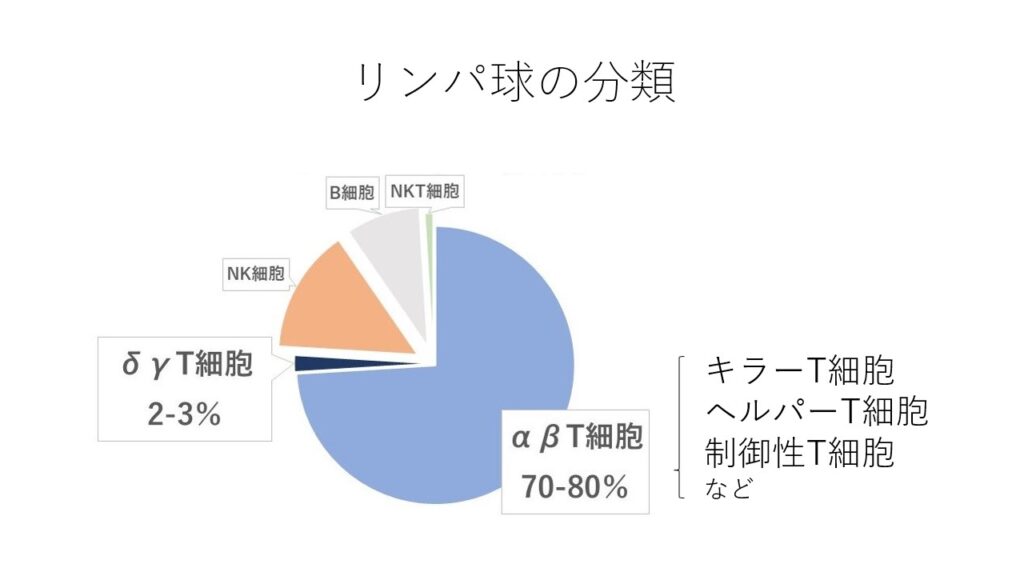

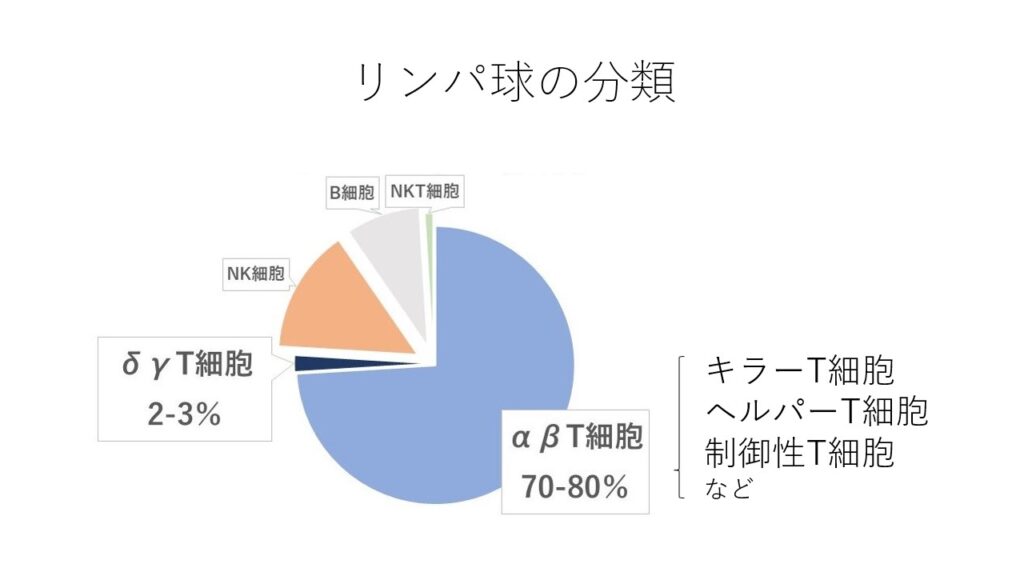

免疫細胞に関しては多くの教科書等でこのように分類されます。保険診療で行われる麺気療法は、T細胞をターゲットとしています。

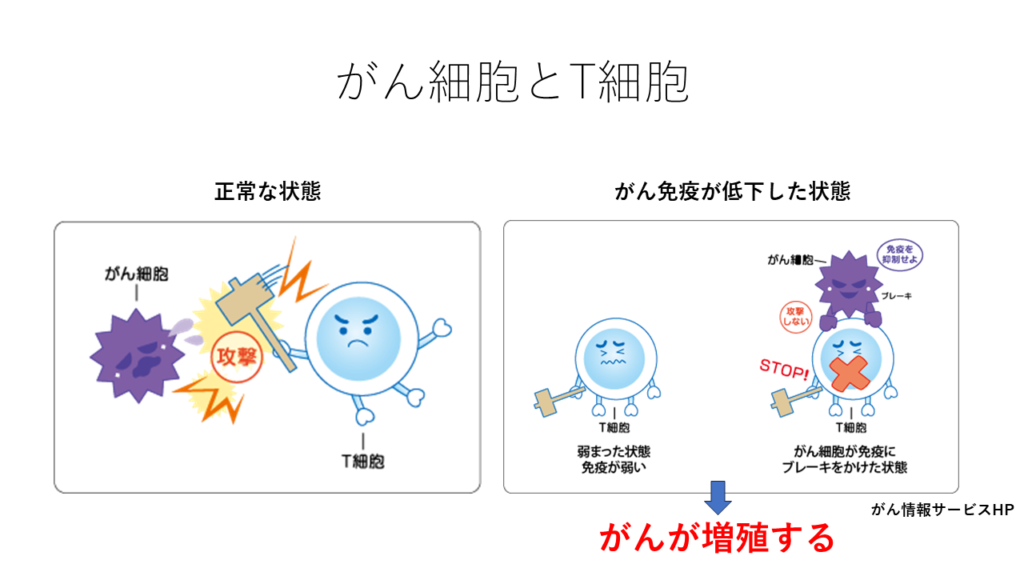

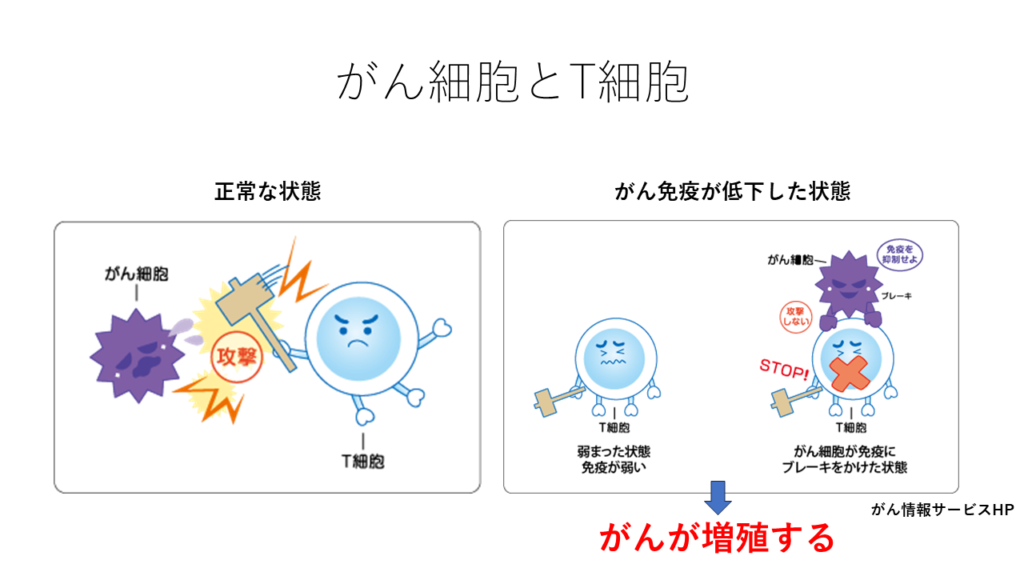

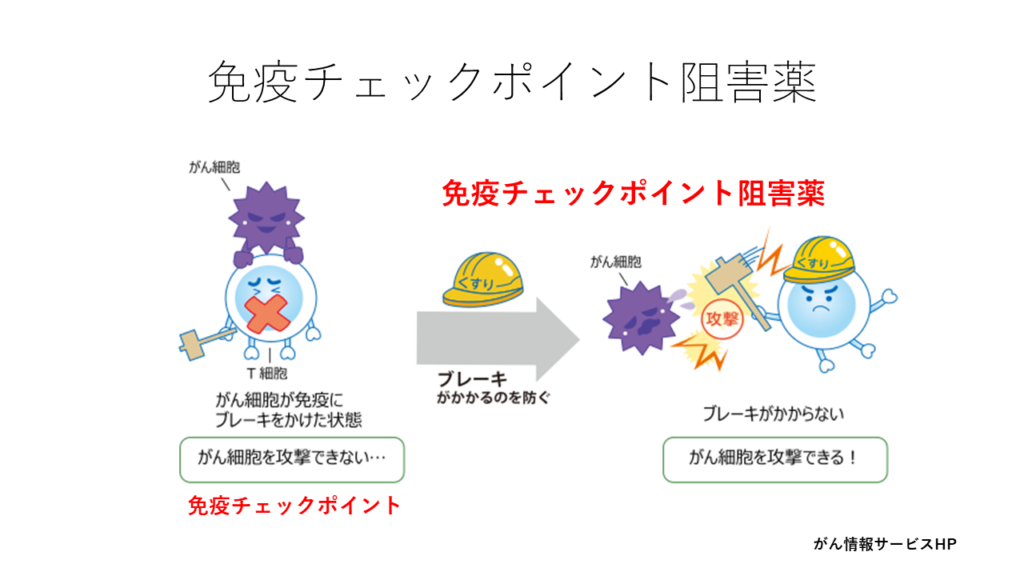

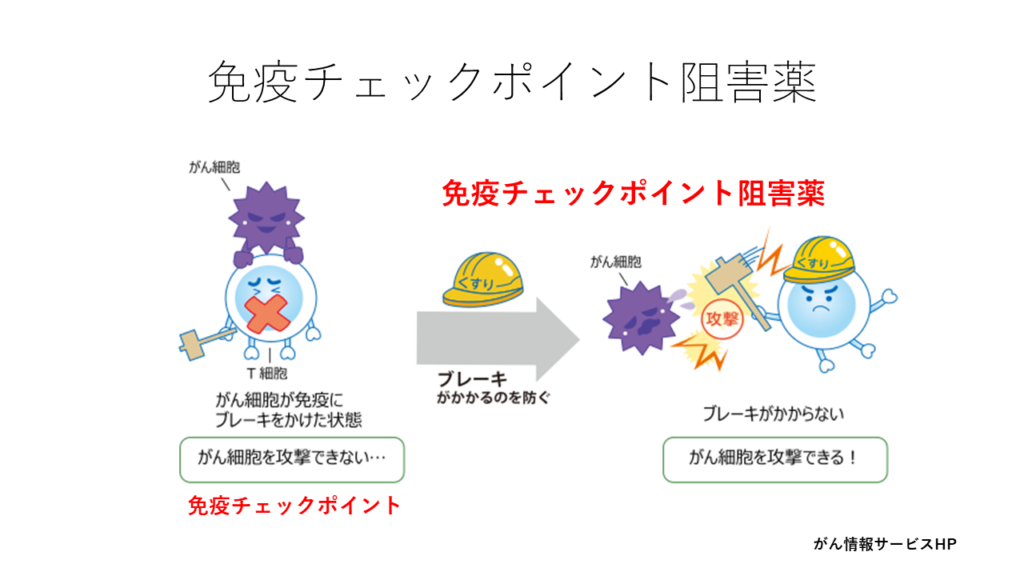

私たちの体の中にできたがん細胞は、T細胞によって攻撃されます。しかし、T細胞が弱まっていたりがん細胞からブレーキをかけられていると、うまく働かず、がん細胞が増殖するようになります。

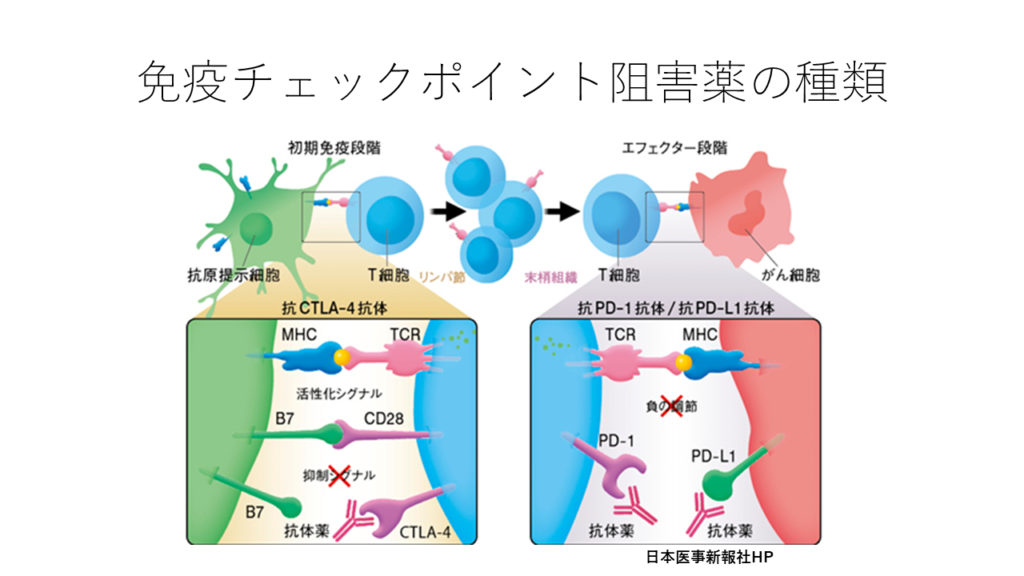

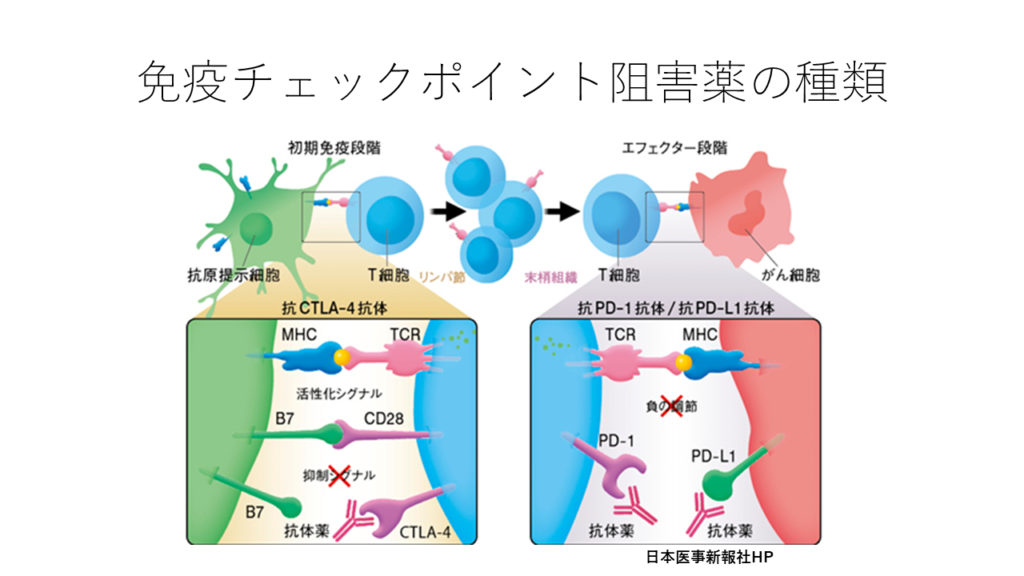

このブレーキを免疫チェックポイントと言い、ブレーキがかかるのを防ぐ薬剤を免疫チェックポイント阻害薬と言います。

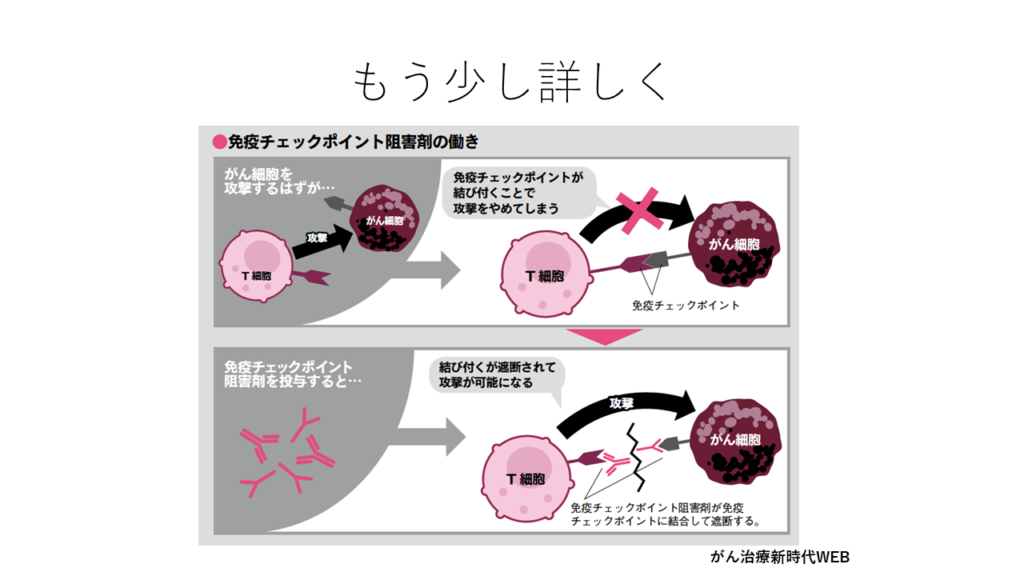

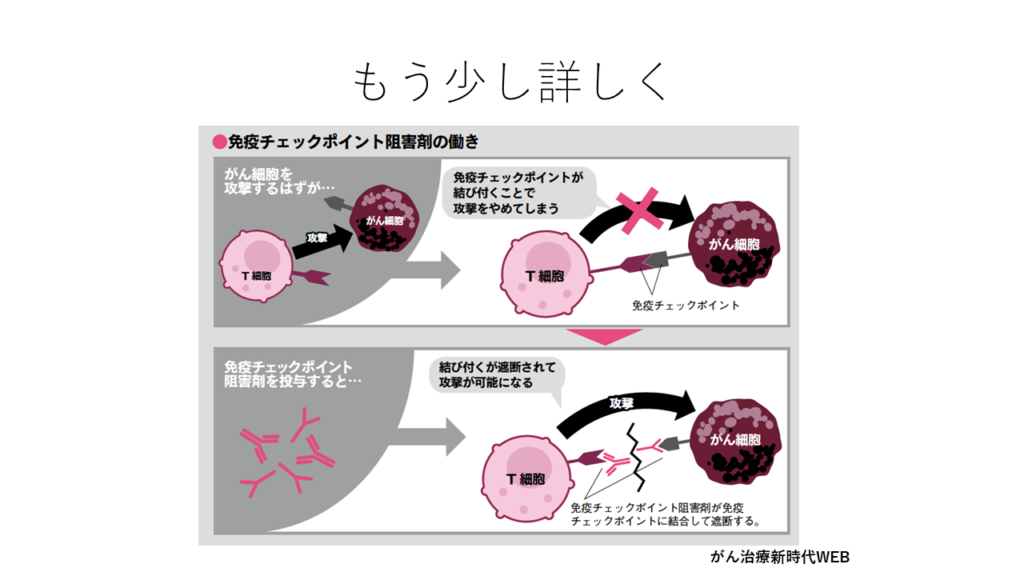

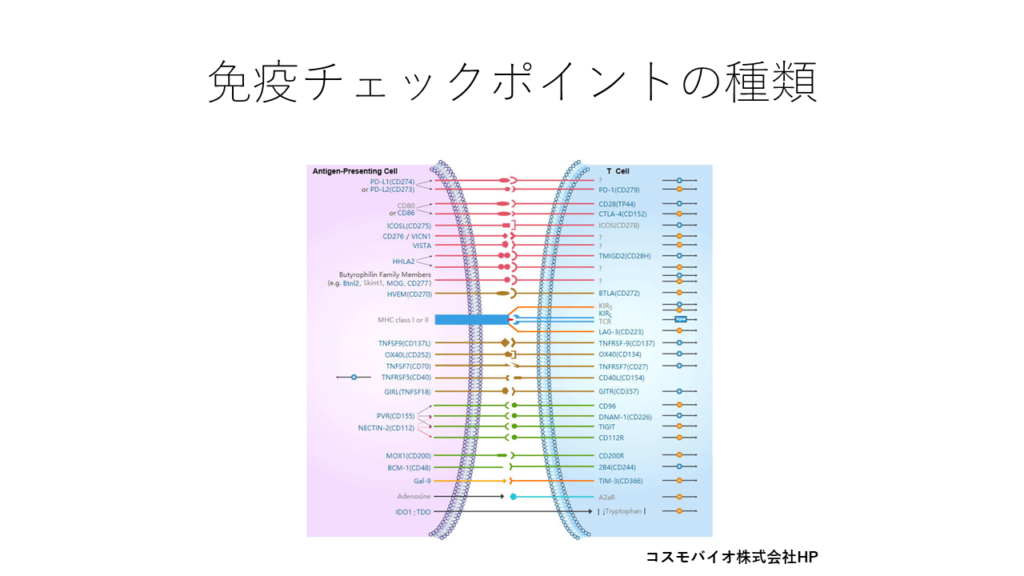

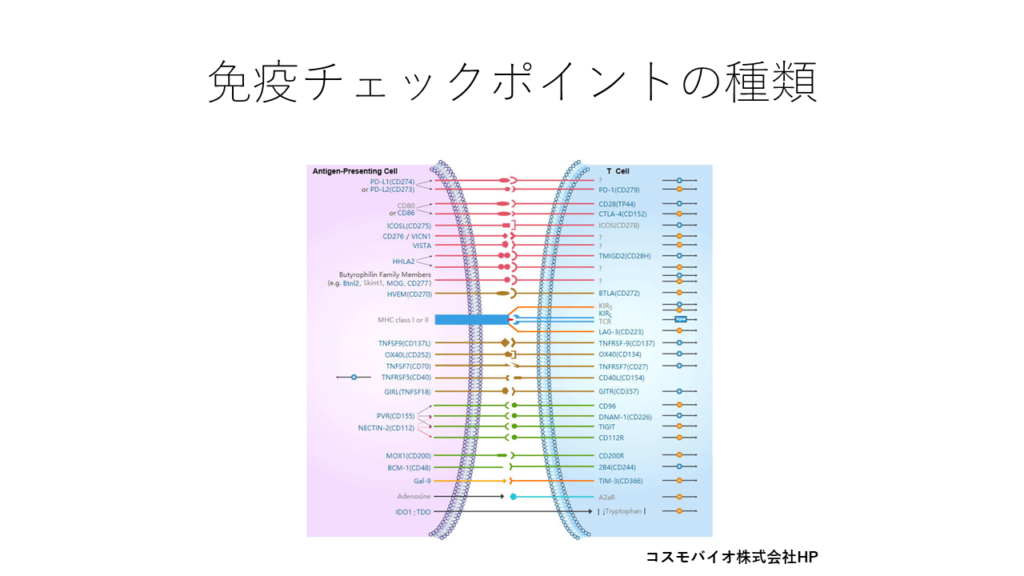

もう少し詳しい話をすると、T細胞側とがん細胞側の両方に免疫にブレーキをかけるアンテナがあります。そのアンテナ同士が結合して、ブレーキがかかることを免疫チェックポイントと言います。

免疫チェックポイント阻害薬は、その結合をブロックして、免疫のブレーキがかからないようにする薬剤です。

免疫チェックポイントのアンテナは無数にあります。

しかし、製品化されている免疫チェックポイント阻害薬は、T細胞側のPD-1、CTLA-4、がん細胞側のPD-L1というアンテナをブロックする3種類のみです。

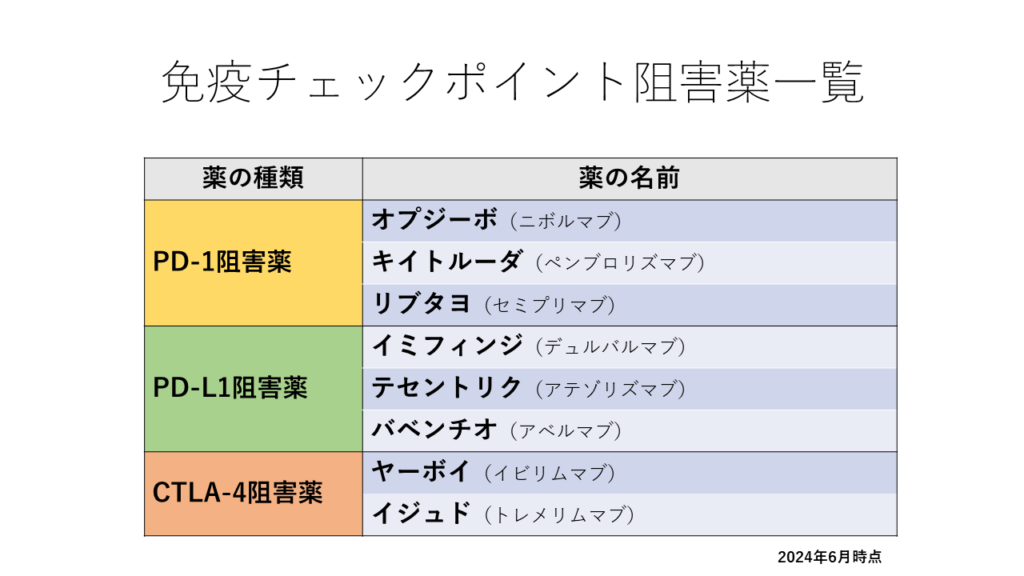

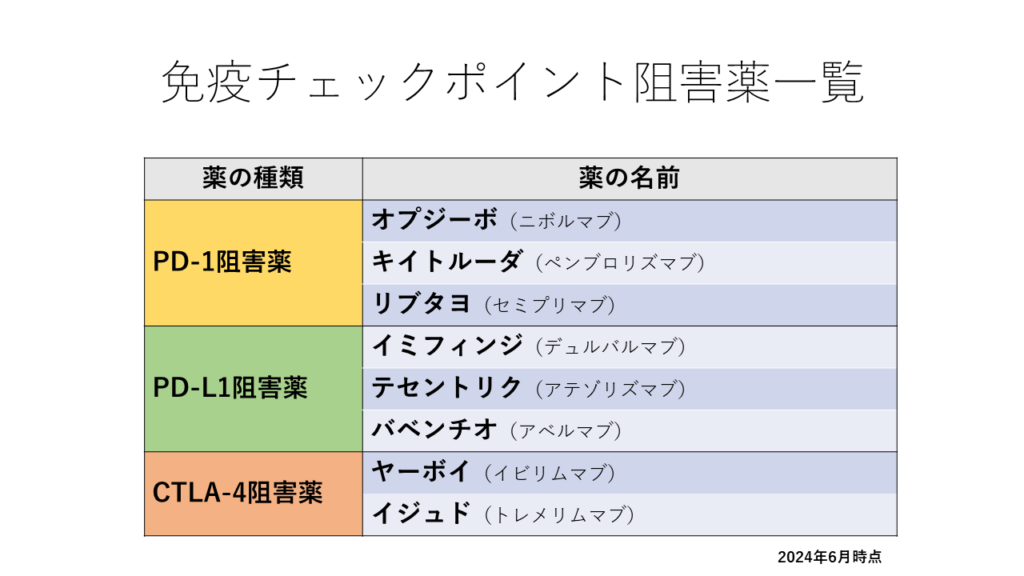

国内で承認されている免疫チェックポイント阻害薬は3種類、8つあります。

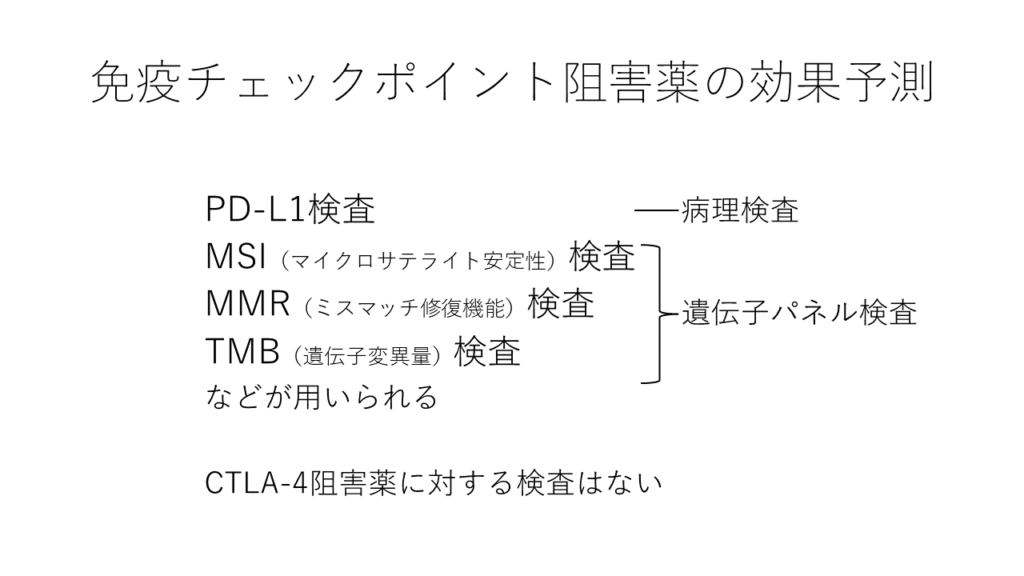

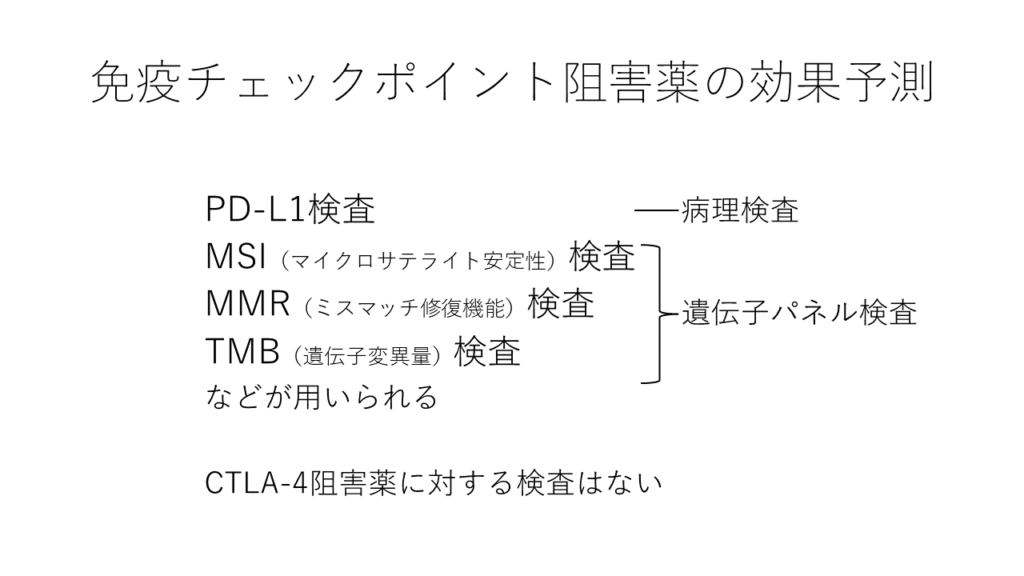

PD-1、PD-L1阻害薬を使用する際に、ある程度の効果予測ができます。予測に使われる検査は4つです。

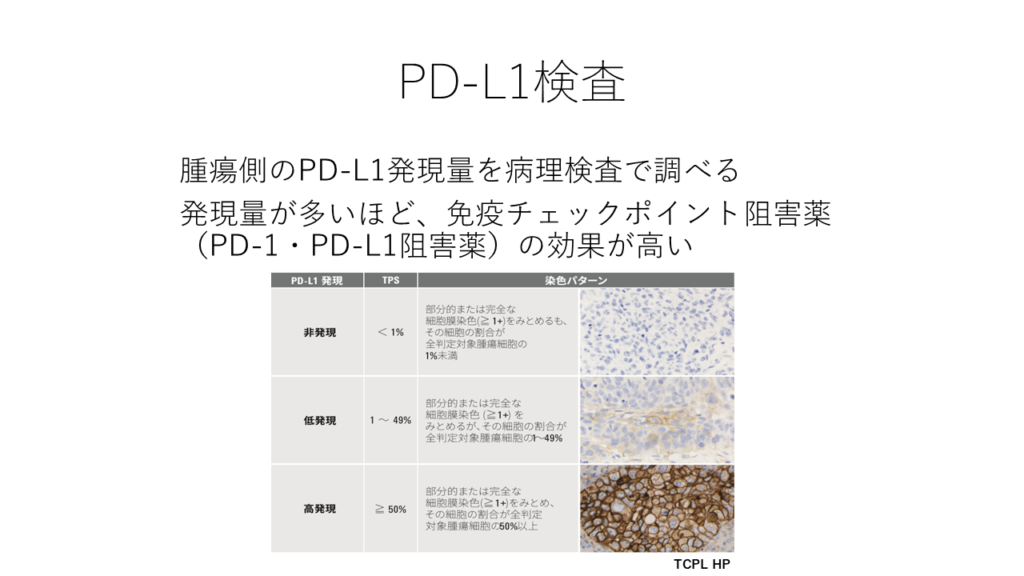

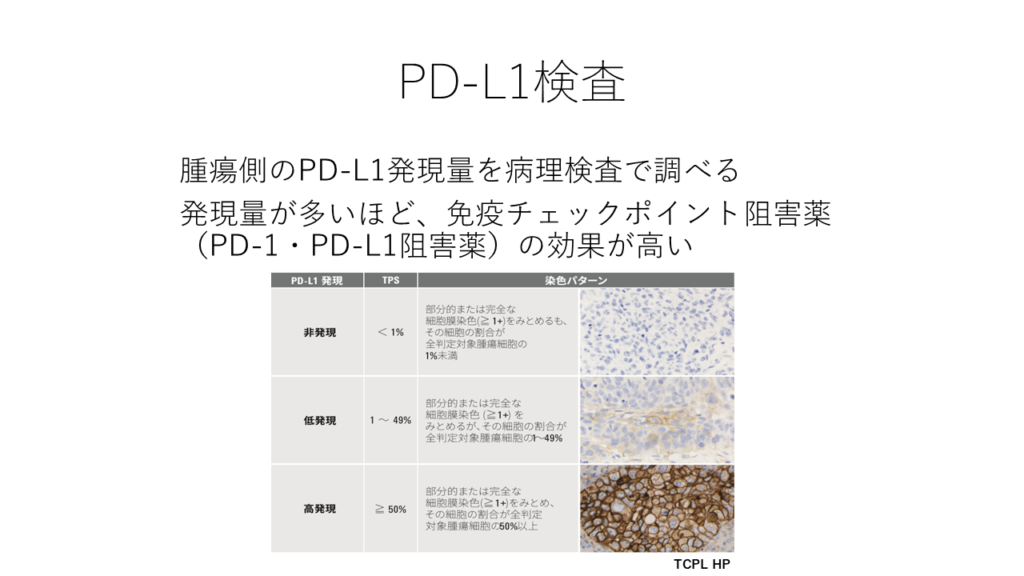

病理検査でがん細胞側のPD-L1の量を調べることができます。PD-L1の発現が多いほど免疫チェックポイント阻害薬の効果があると考えられています。

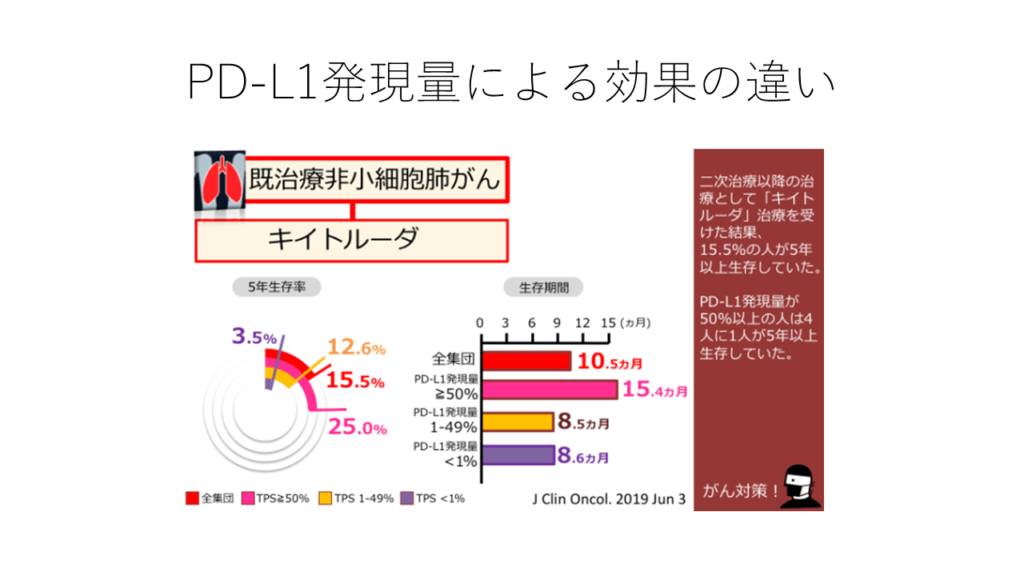

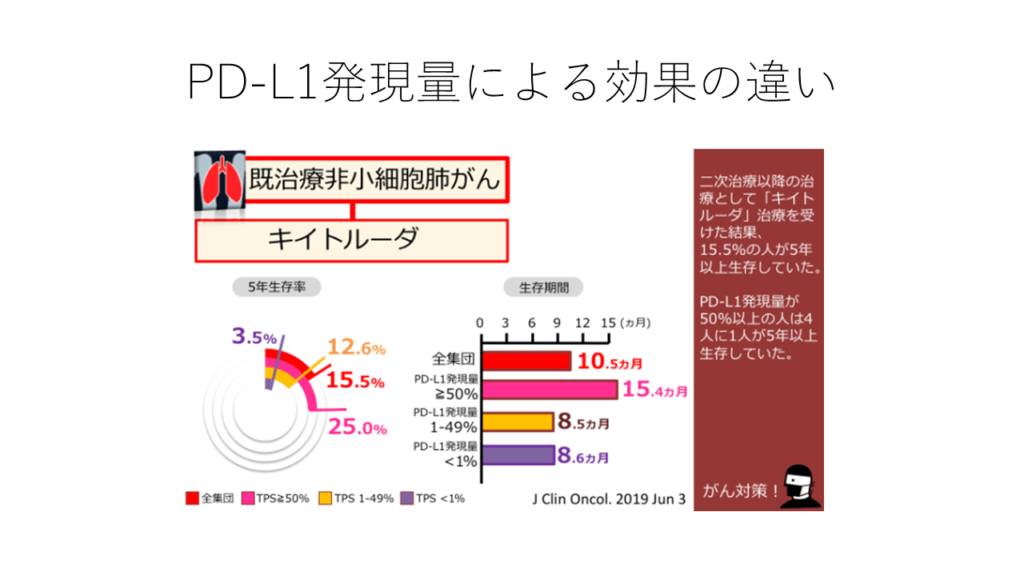

こちらの臨床試験では、PD-L1の発現量が、1%未満、1‐49%、50%以上で5年生存率に差が出ているのが分かります。

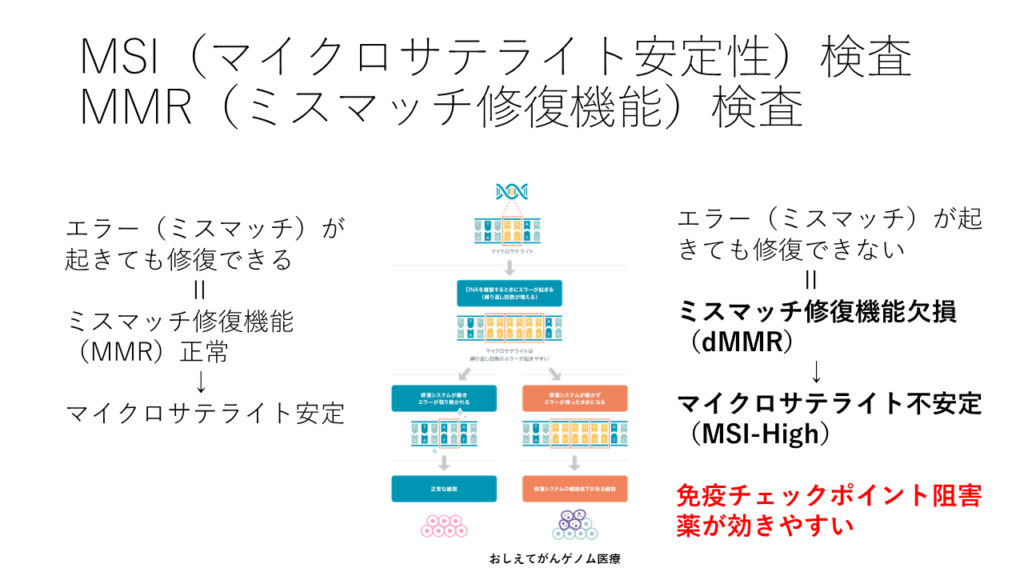

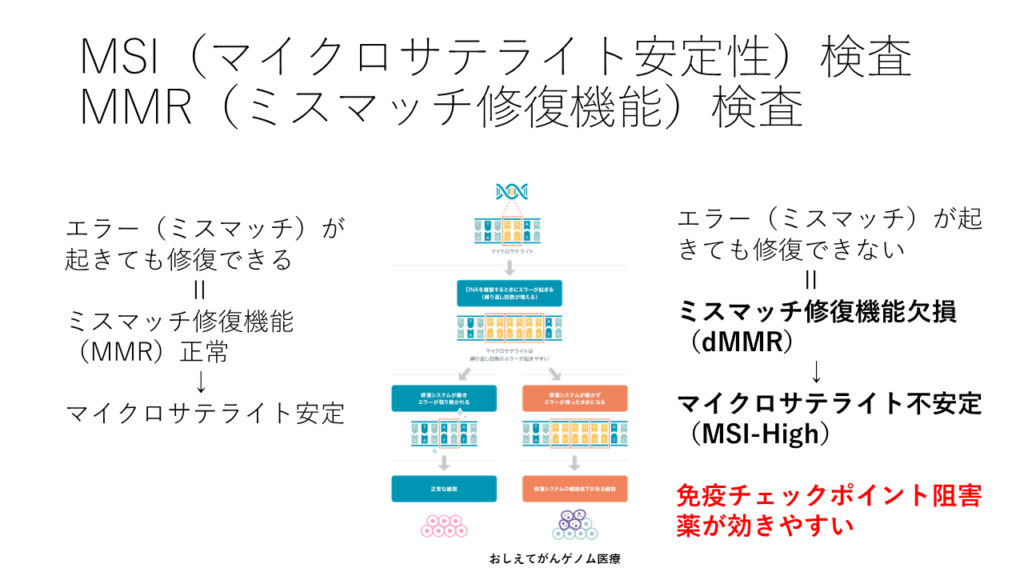

こちらはちょっと難しい内容になるのですが、遺伝子のエラーが起こった際に、修復する機能が壊れる状態を、ミスマッチ修復欠損やマイクロサテライト不安定と言います。壊れている状態の時は免疫チェックポイント阻害薬が効きやすいです。

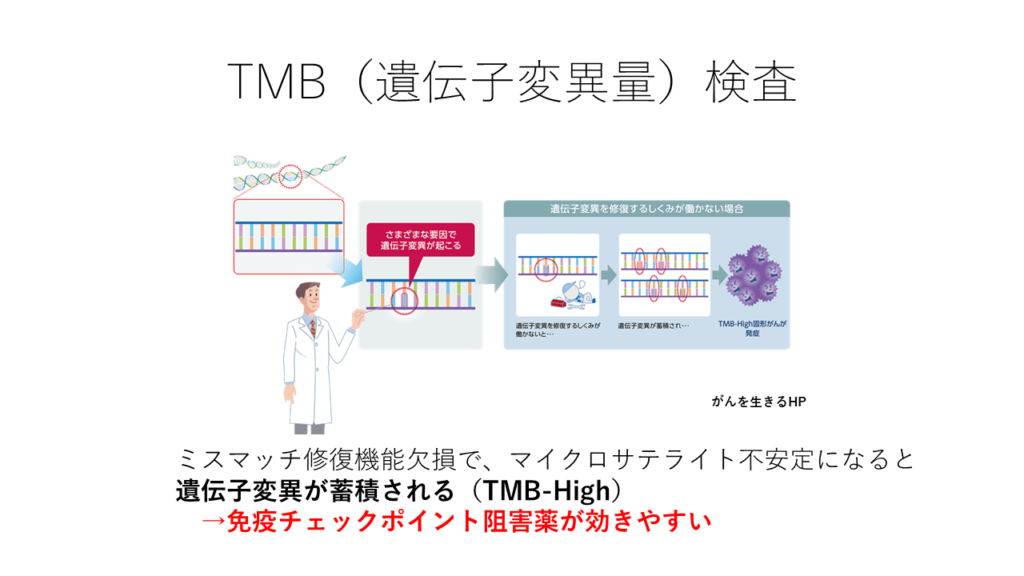

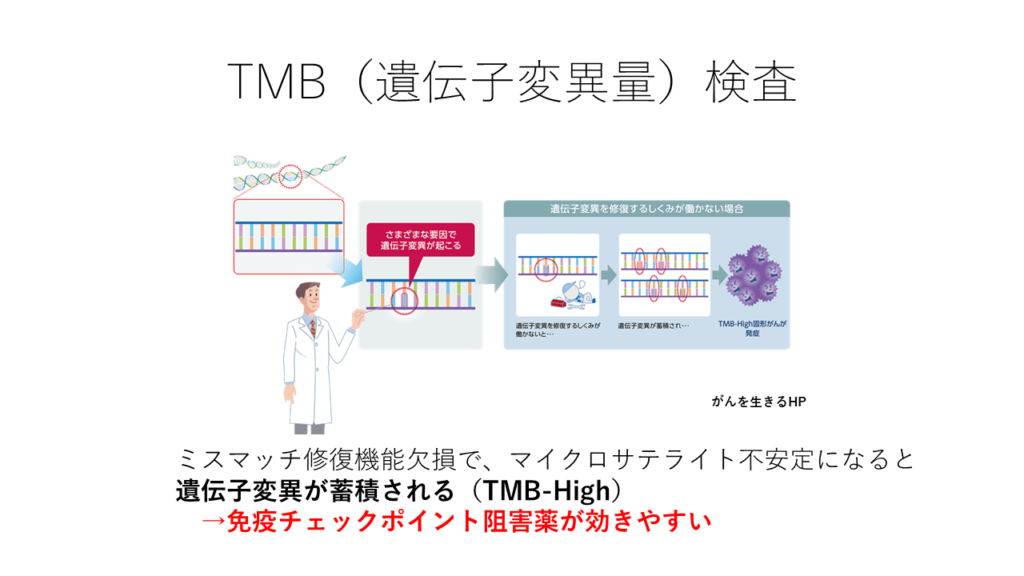

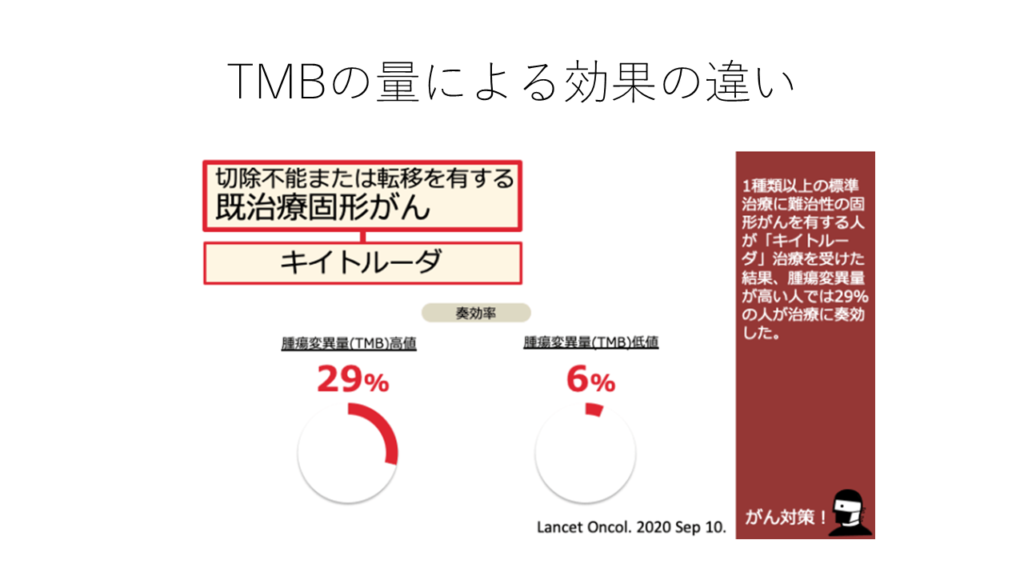

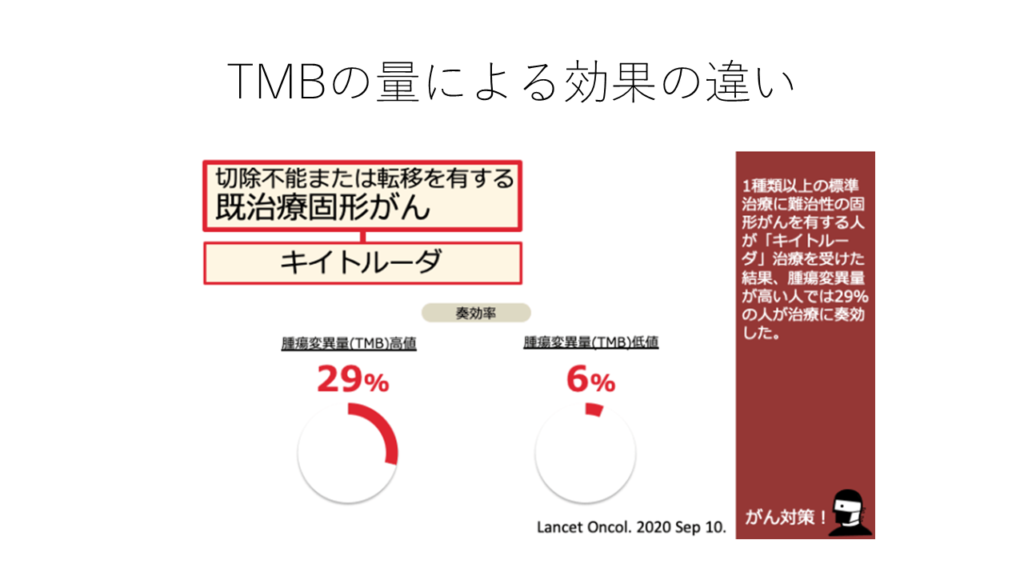

ミスマッチ修復機能欠損があり、マイクロサテライト不安定だと遺伝子変異量が増えます。この変異量をTMBと言うのですが、こちらが多い方が免疫チェックポイント阻害薬が効きやすいです。

ミスマッチ修復欠損やマイクロサテライト不安定、遺伝子変異量は、大腸がんを除いては、基本的に遺伝子パネル検査で調べるので、検査まで進める人は限られています。

遺伝子変異量で免疫チェックポイント阻害薬キイトルーダの奏効率が変わるという報告です。

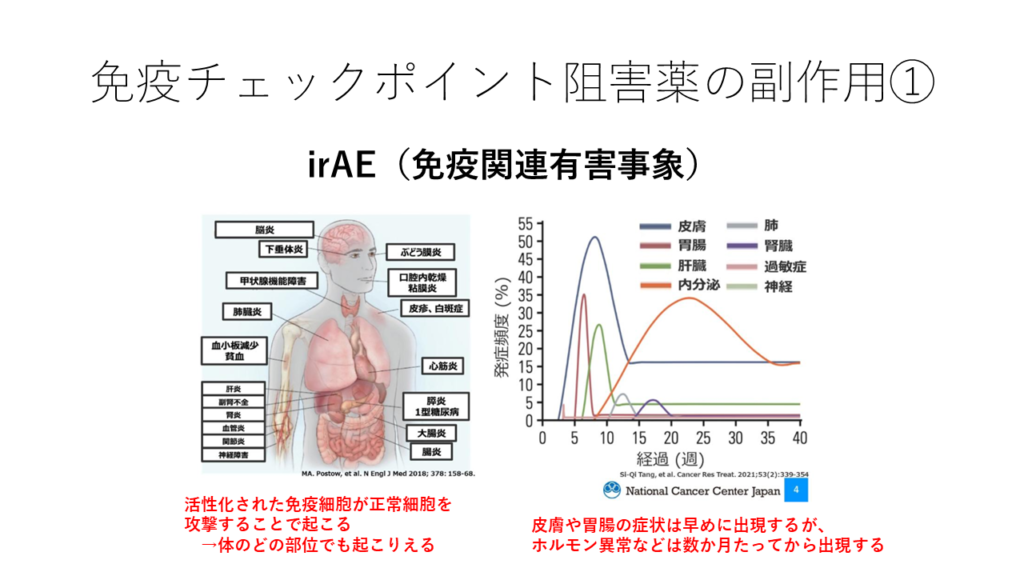

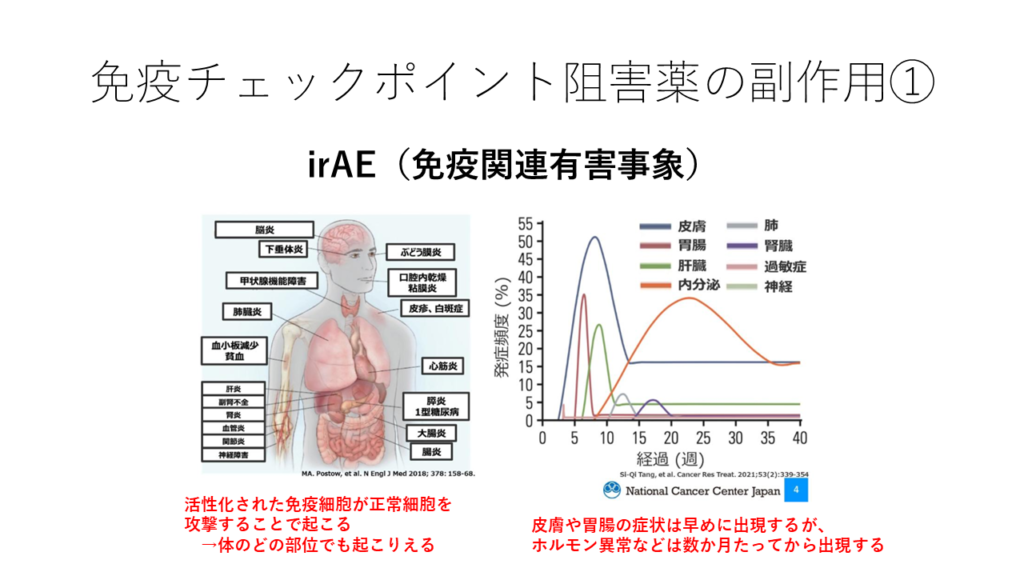

免疫チェックポイント阻害薬は自身の免疫を利用した薬剤ですが、重大な副作用もあります。主な副作用は、T細胞が自分自身の正常な細胞を攻撃して起こるもので、体のどの部分でも起こりえます。

また、投与を始めてから数か月経って起こることも少なくありません。

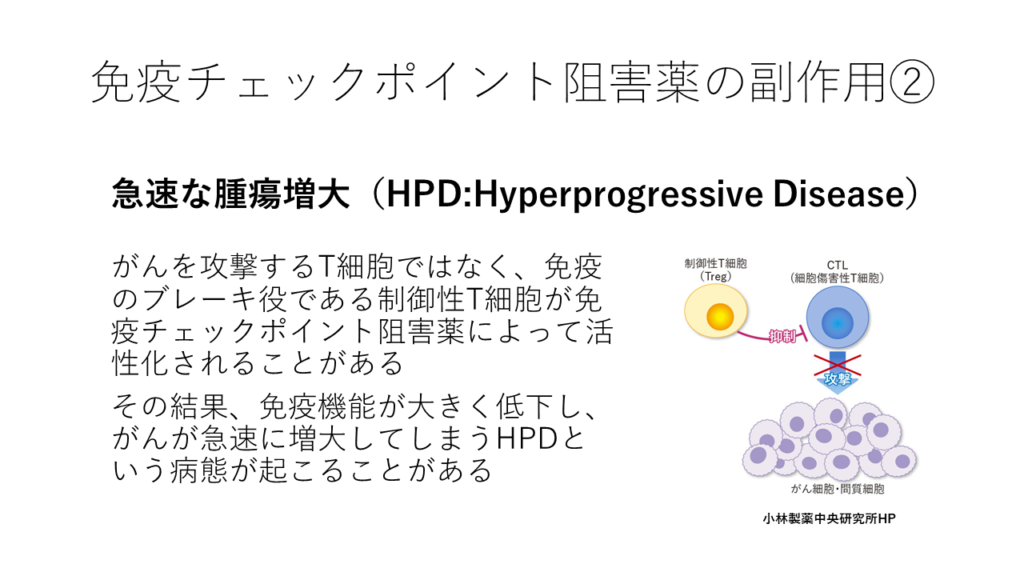

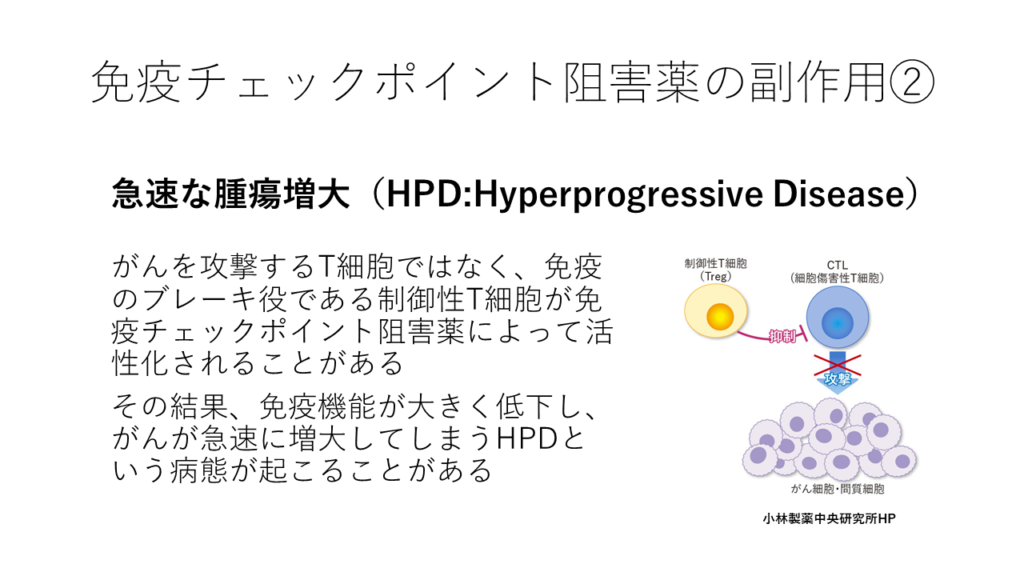

投与し始めてから早めに起こる副作用として、急速な腫瘍増大(HPD)というのがあります。

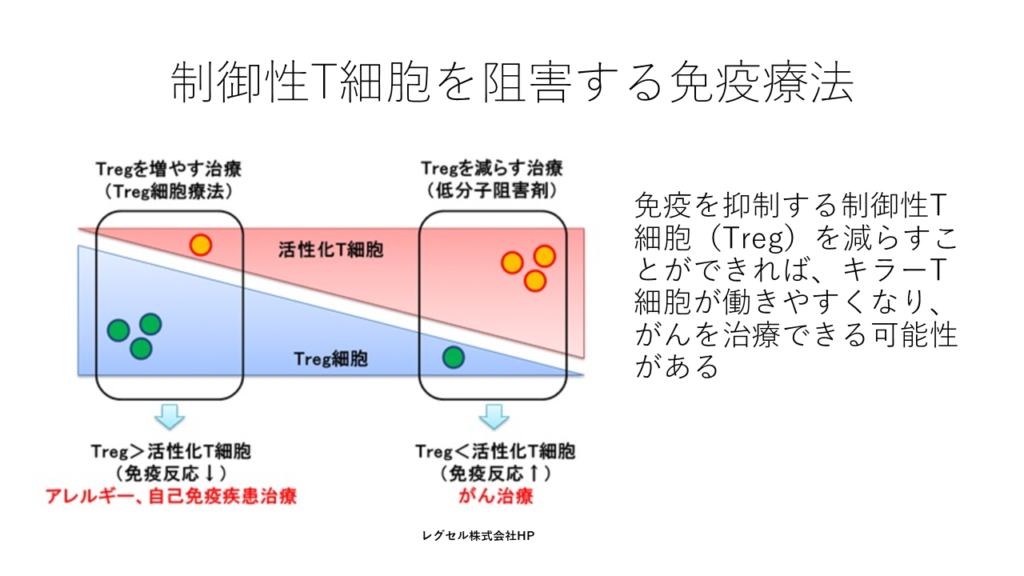

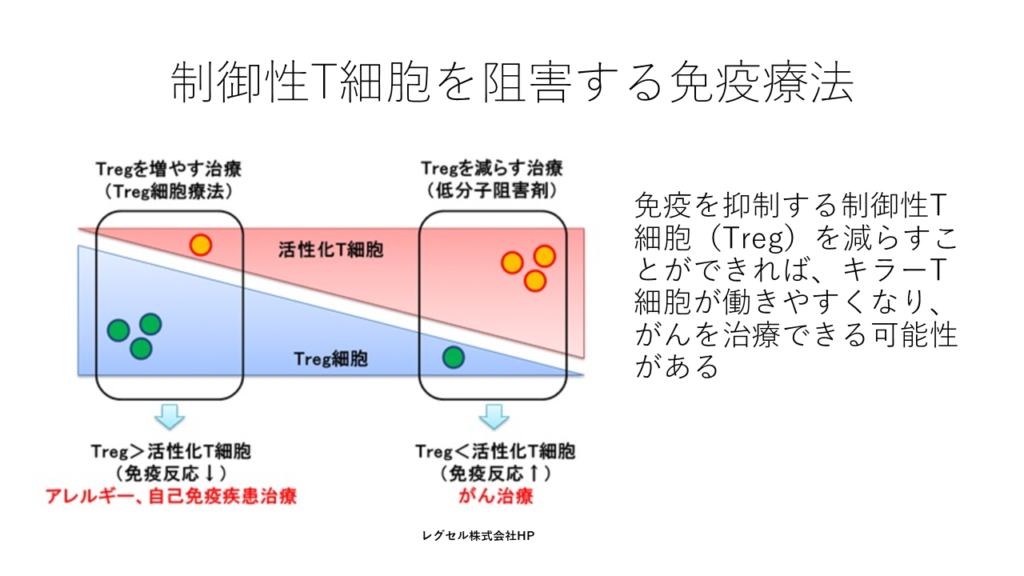

T細胞の働きを抑える制御性T細胞が活性化してしまい、がんに対する免疫が低下し、腫瘍が急速に大きくなってしまうというものです。1割くらいの確率で起こると言われています。

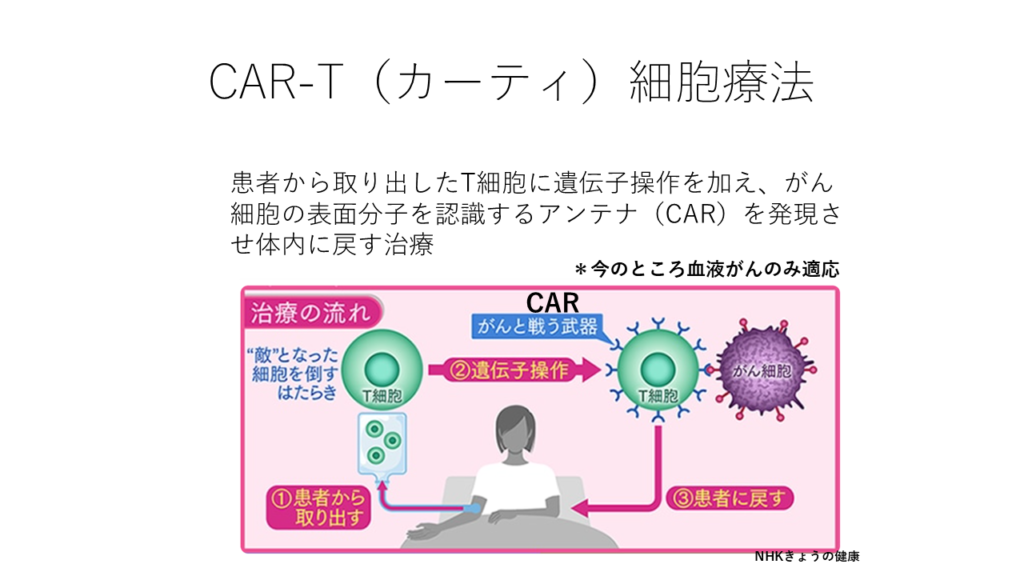

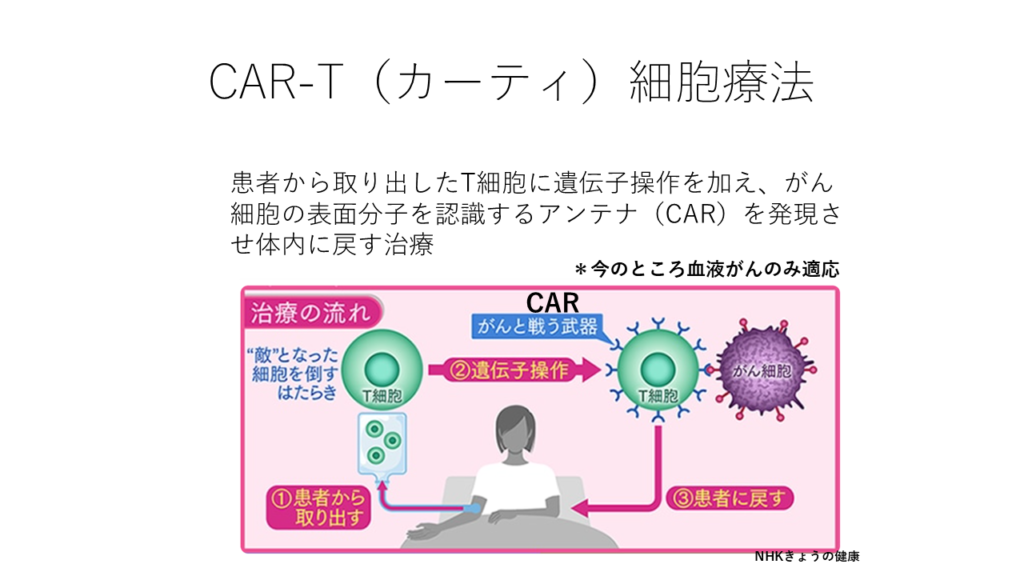

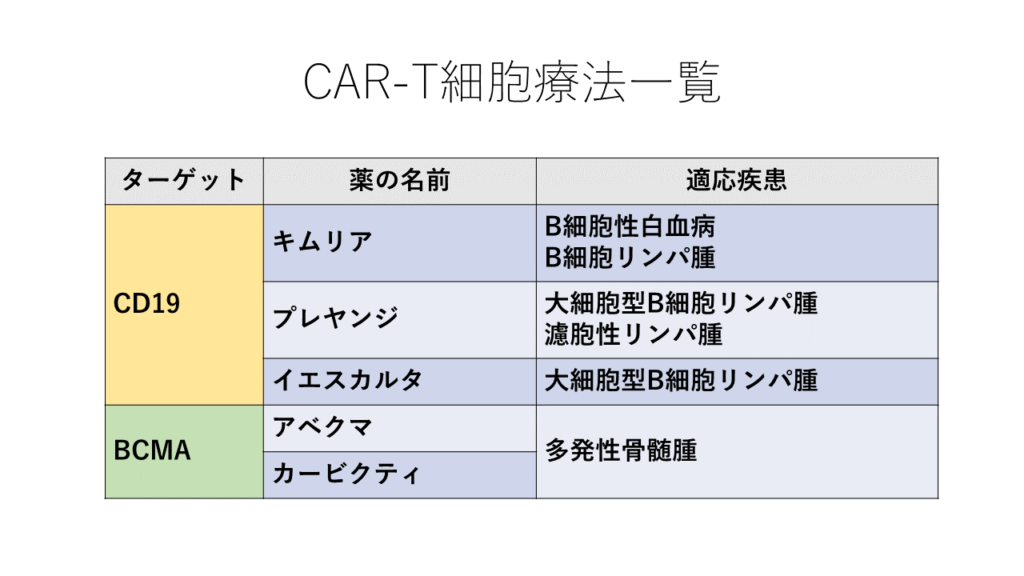

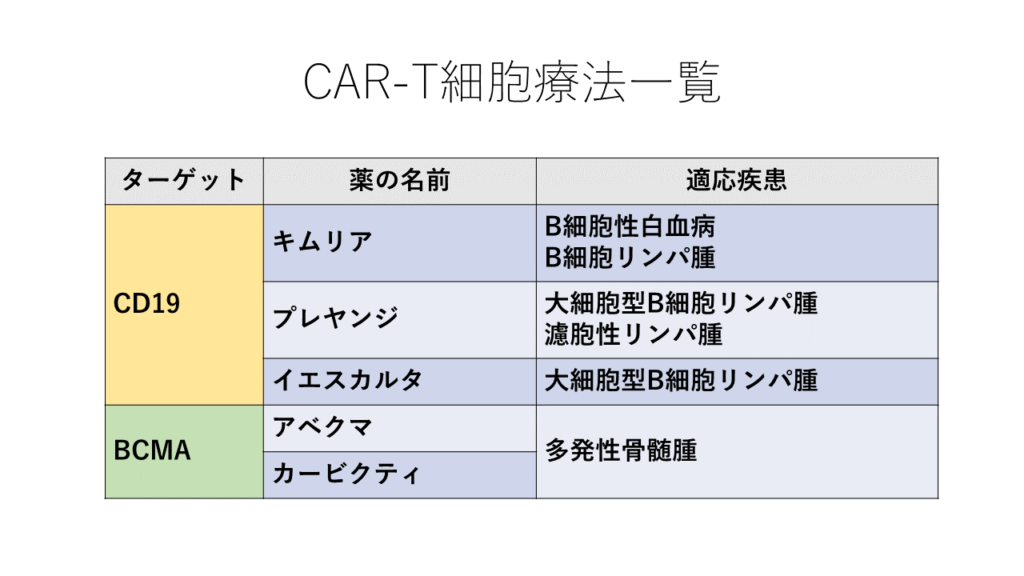

保険診療の免疫療法に、CAR-T細胞療法があります。T細胞を取り出し、がんと闘う武器を発現させ培養して戻すというものです。血液がんでのみ適応となっていますが、高い奏効率があります。

現在承認されているCAR-T療法の一覧です。

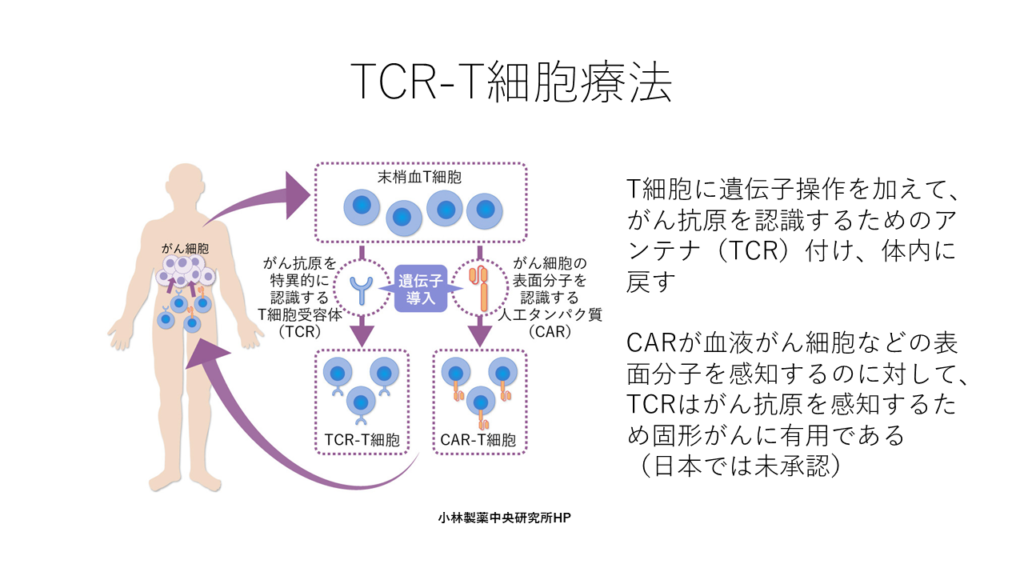

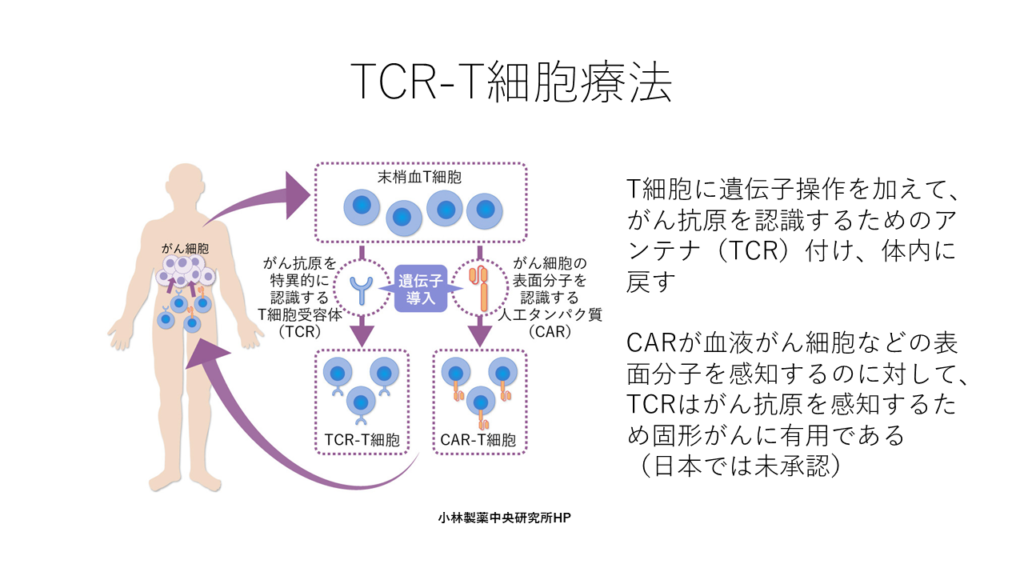

似たような治療で、TCR-T細胞療法があります。詳細な説明は省きますが、こちらは固形がんでの応用が期待されています。

次に、自由診療で行われるがん免疫療法についてお話します。

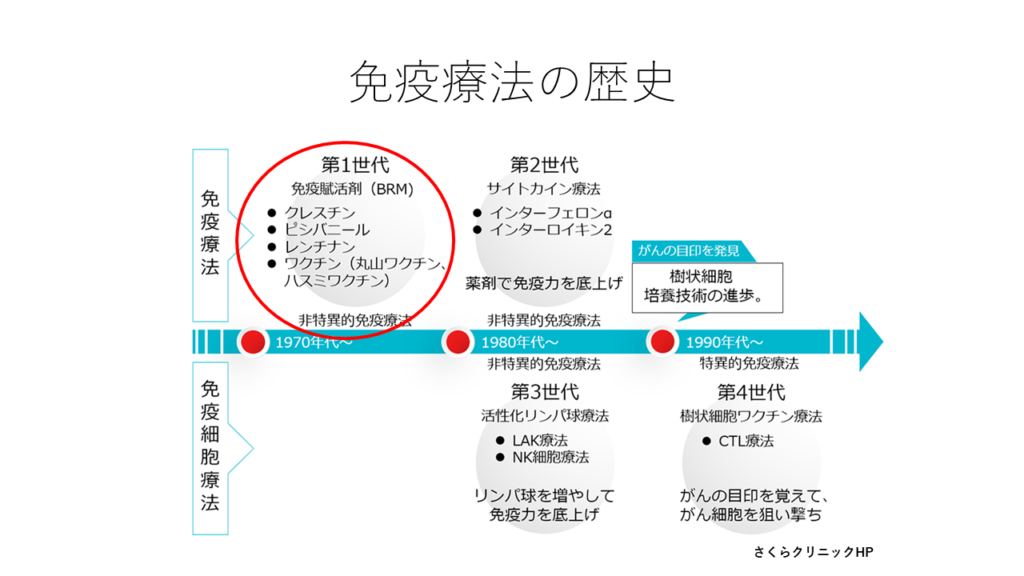

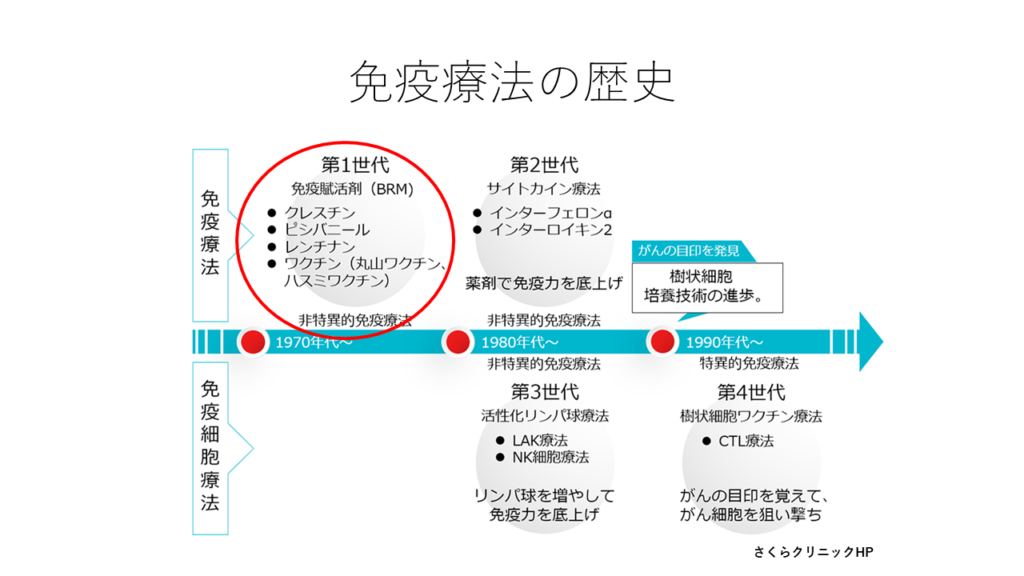

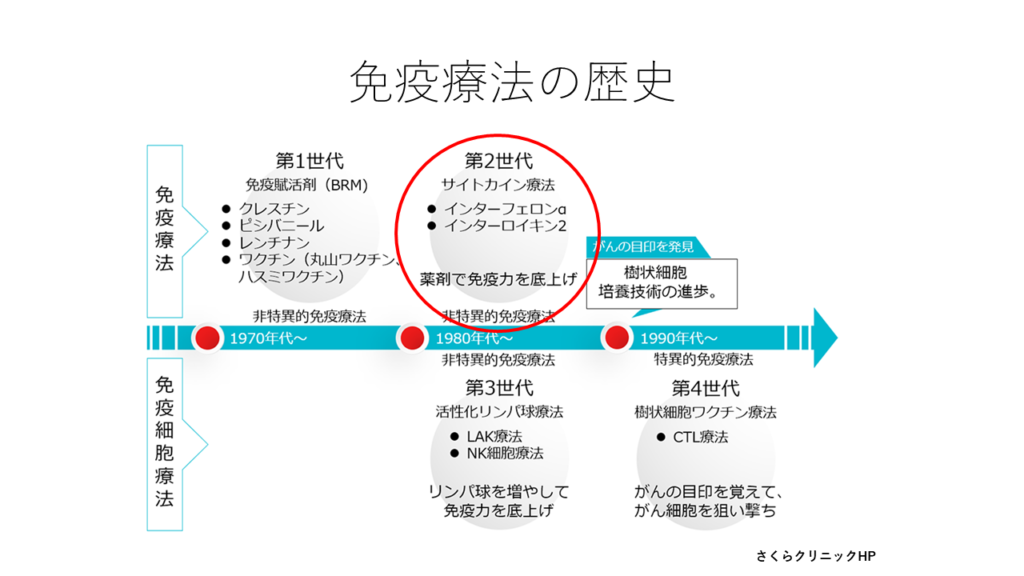

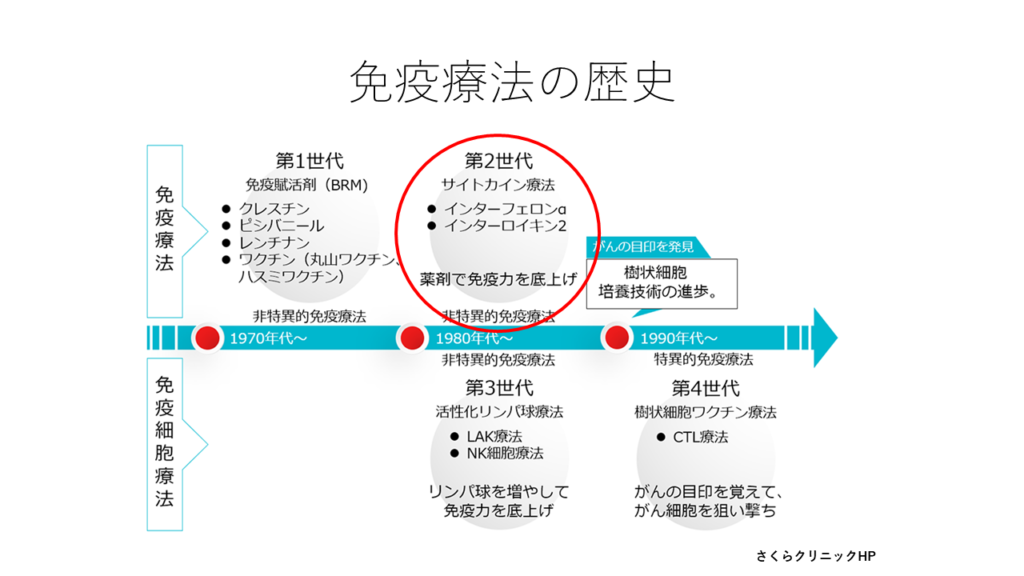

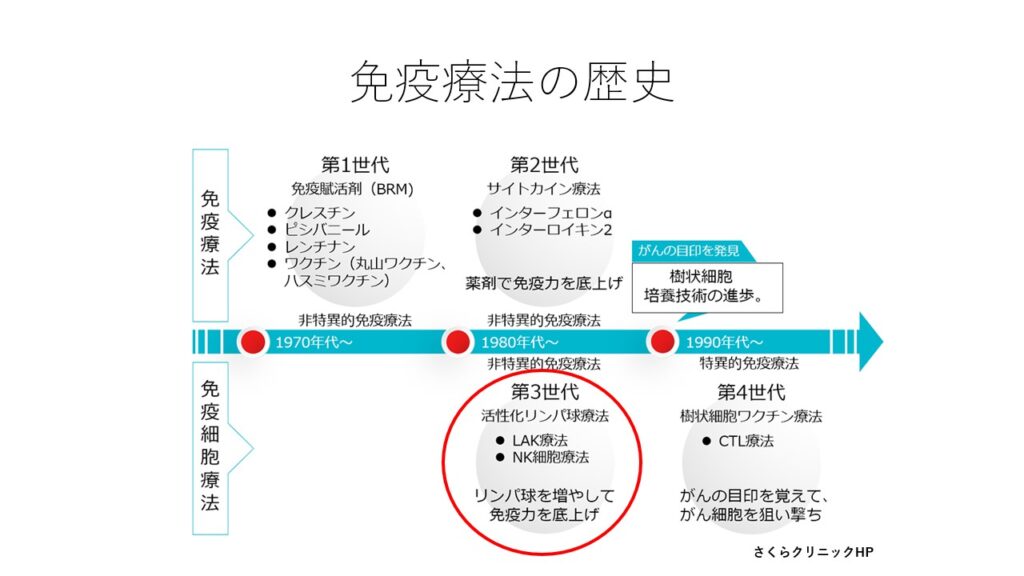

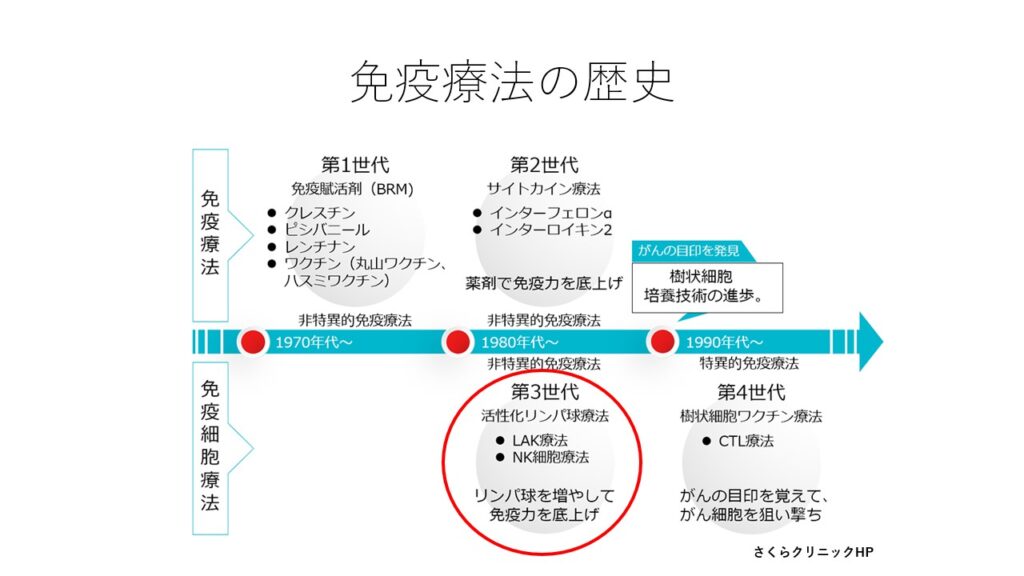

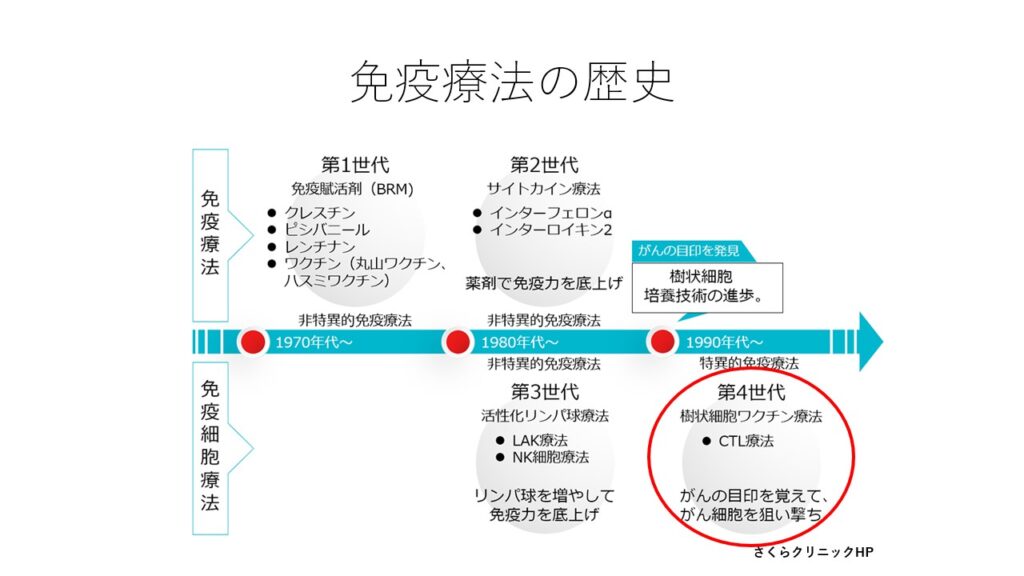

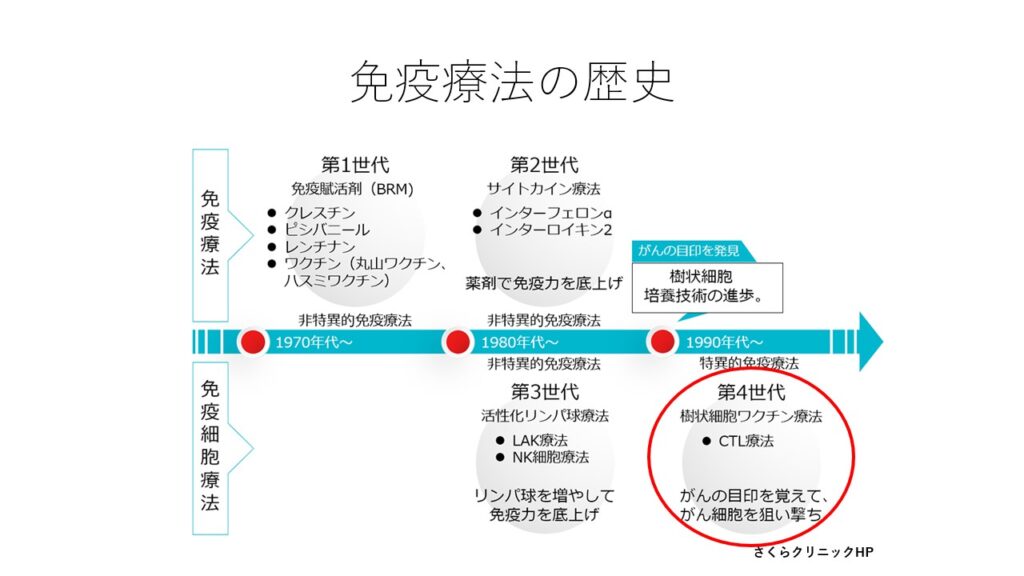

最も古い免疫療法である、免疫賦活剤を使った免疫療法について。

抗がん剤の種類が少なく、有効な抗がん剤がなかった時代によく行われていました。その中で、現在も多くのがん患者さんが使われているのが丸山ワクチンです。

丸山ワクチンは結核菌由来の成分を皮下に注射すると、その成分に反応して免疫細胞が活性化し、がん細胞も攻撃するというものです。お金を払っての治験で、何十年と使用されていますが、いまだに有効といいう質の高いエビデンスはありません。

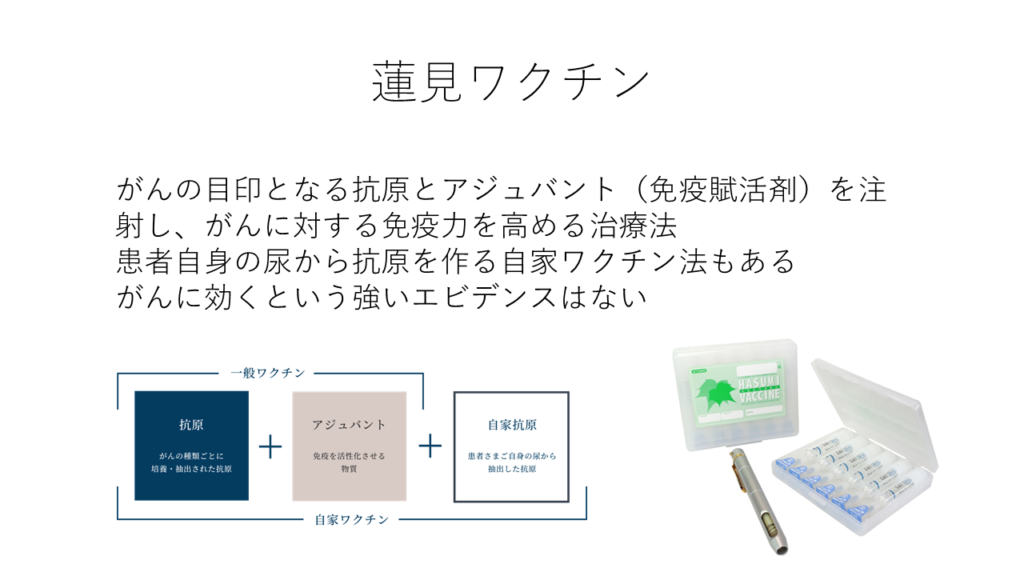

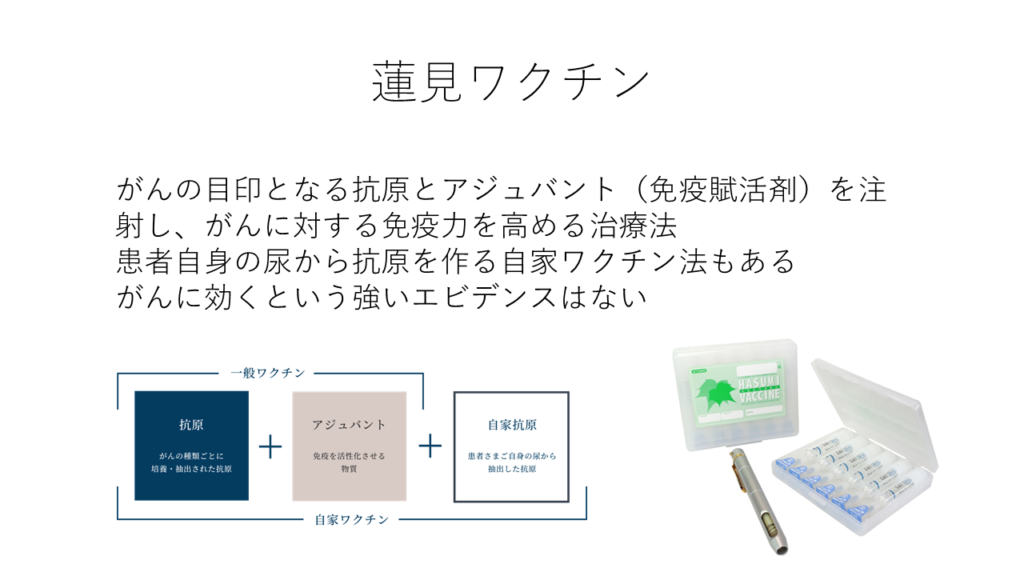

次に有名なのが、蓮見ワクチンです。こちらは人工のがん抗原を注射する方法です。

尿から抗原を抽出してそれを同時に注射する方法もあるようです。丸山ワクチンと同様、こちらもエビデンスはありません。

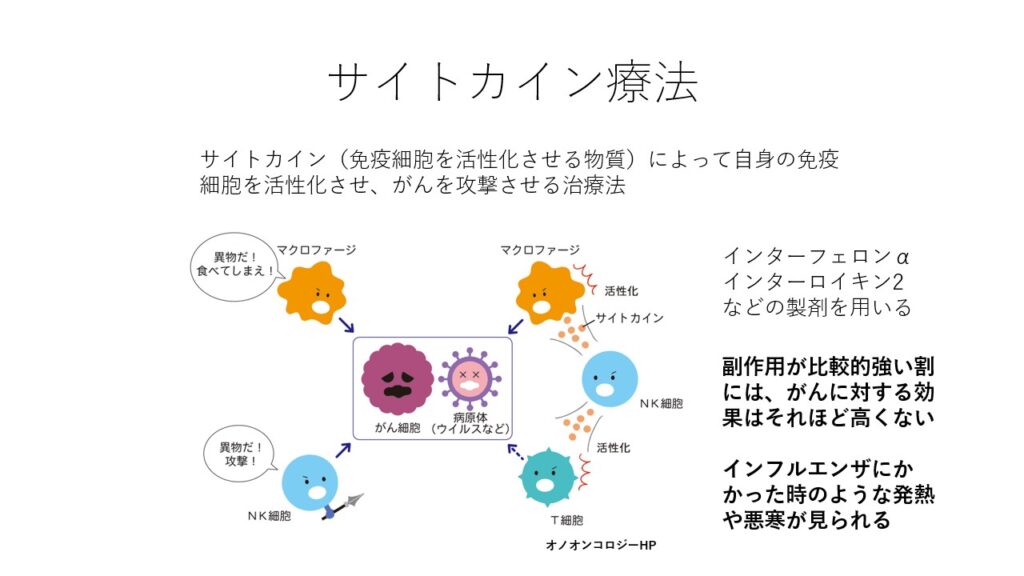

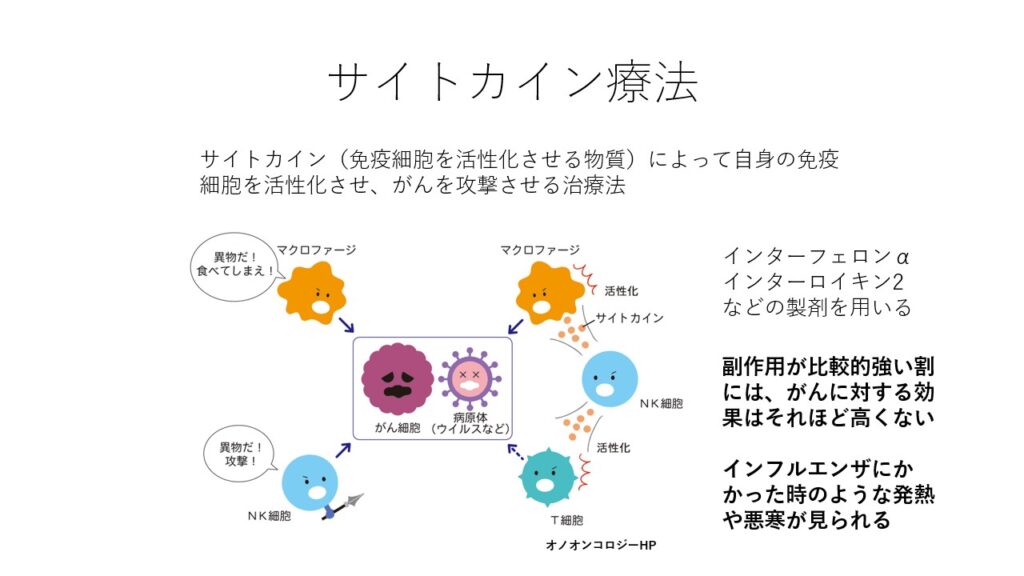

次にお話しするのが第二世代と呼ばれる、サイトカインを使った免疫療法です。

サイトカインというのは免疫を活性化させる物質のことです。これを投与すると免疫細胞が活性化し、がんに対してより強力な攻撃を仕掛けることができます。

ただ、副作用が結構強い割には効果が弱く、今ではほとんど使われることがなくなりました。

次に、免疫細胞自体を活性化し増やす治療法というのが登場しました。

ひとえにリンパ球と言っても、いくつかの種類があります。最も多いT細胞の中でも分類があります。

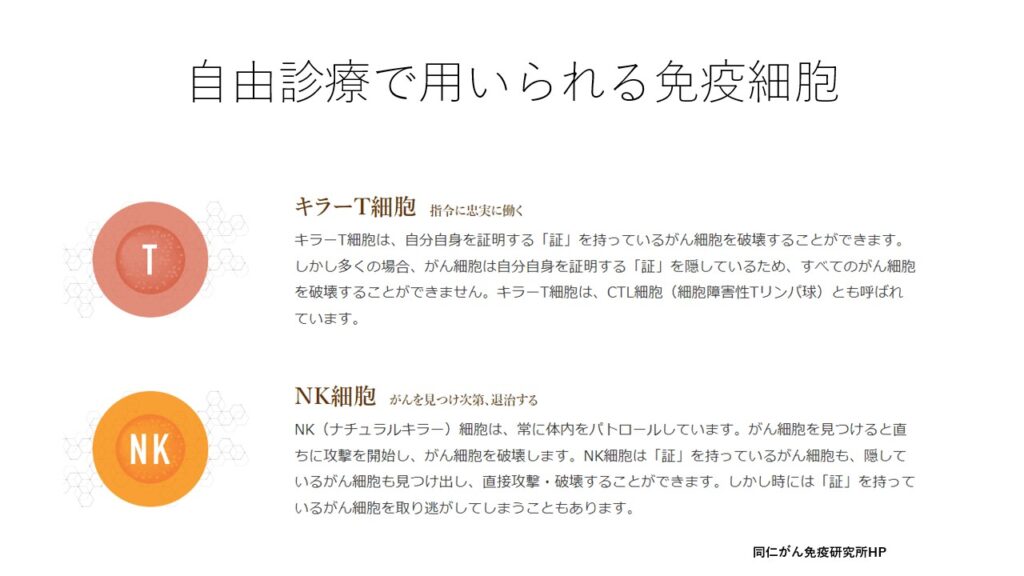

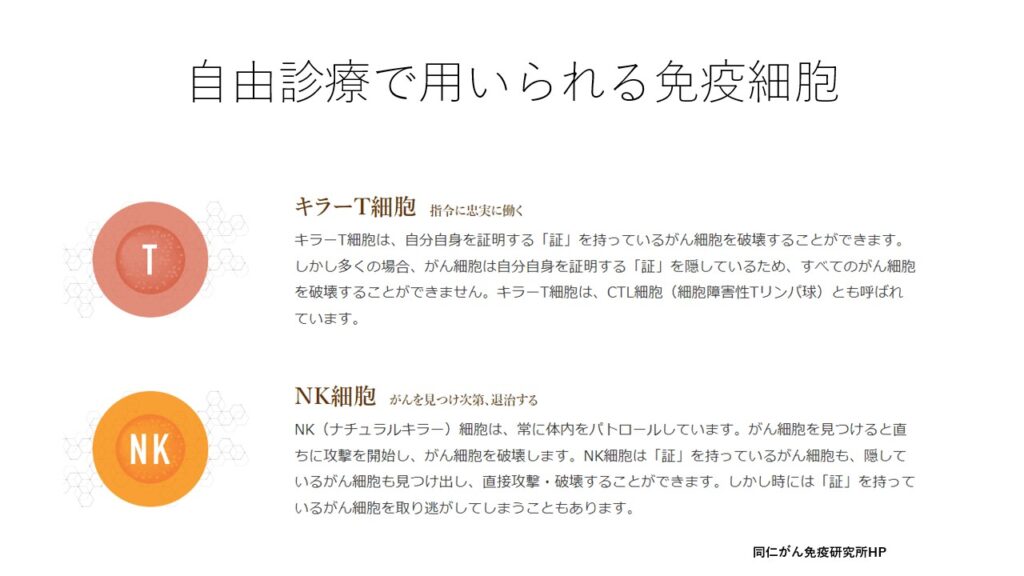

保険診療の免疫療法では、T細胞だけがターゲットになっていましたが、自由診療では様々な細胞が用いられます。

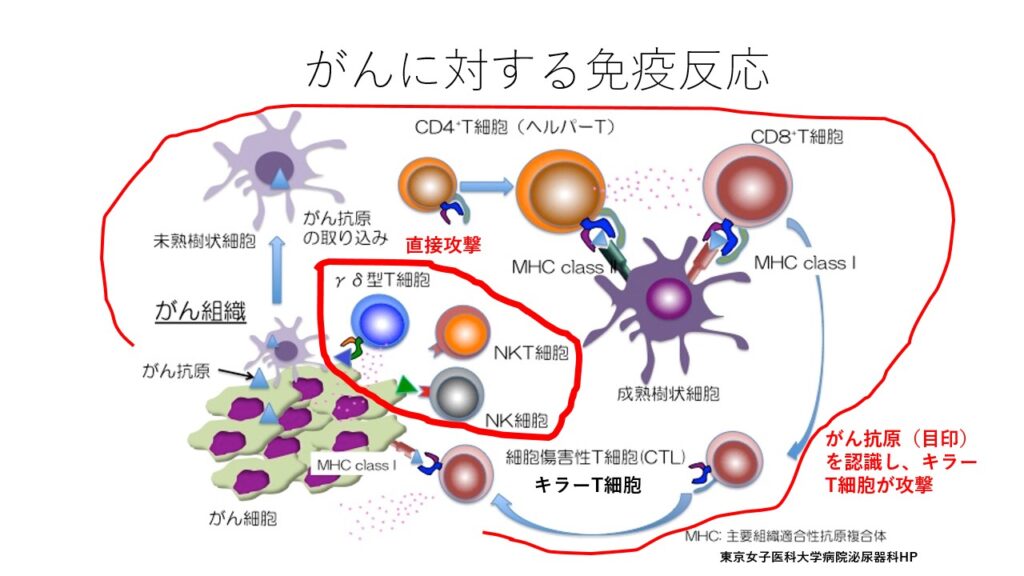

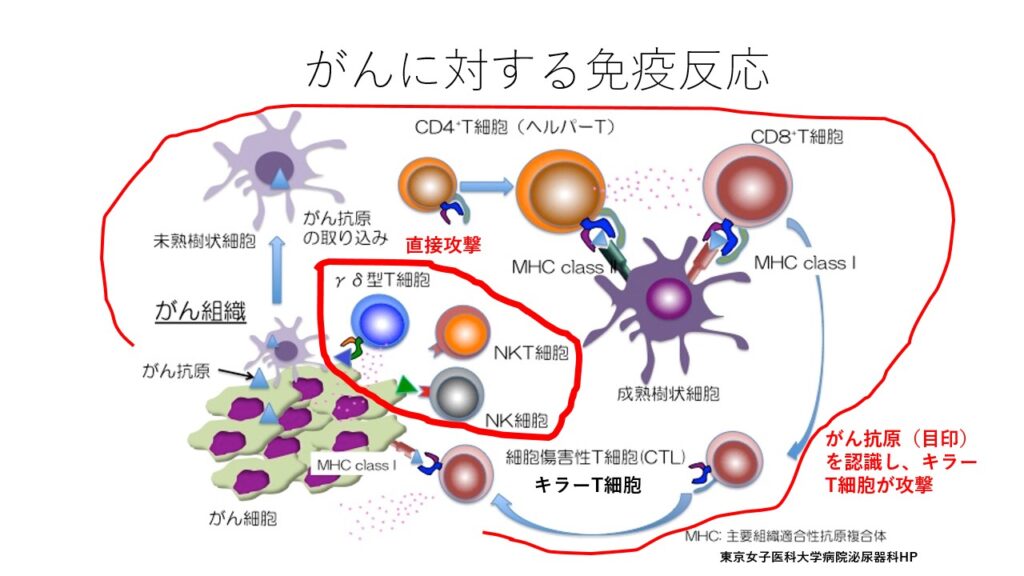

詳細に関しては、私のブログなどで調べて欲しいのですが、数は最も多いががんの目印を樹状細胞から受け取らないと攻撃できないキラーT細胞、がんの目印なしに攻撃できるが攻撃力の弱いNK細胞

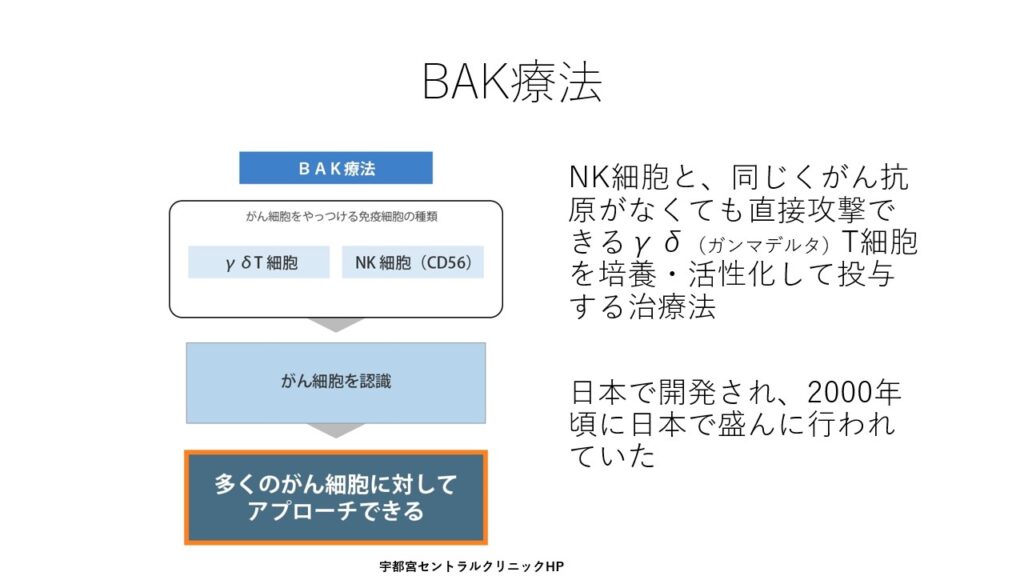

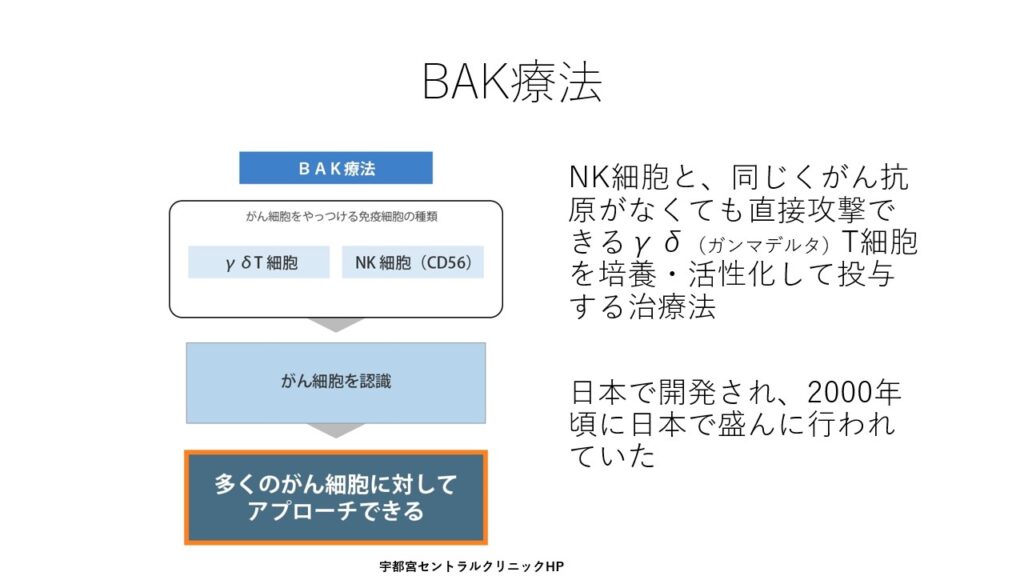

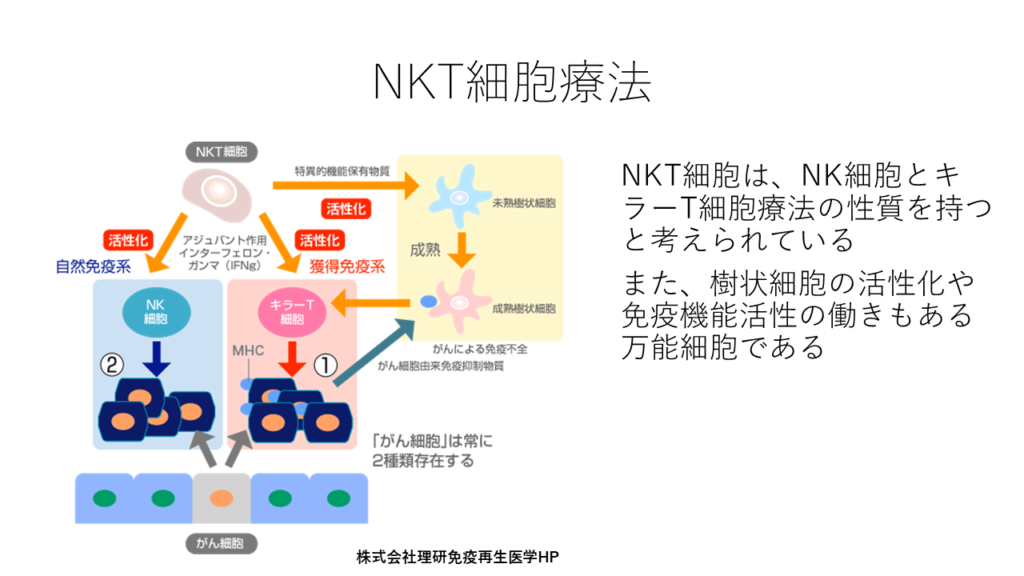

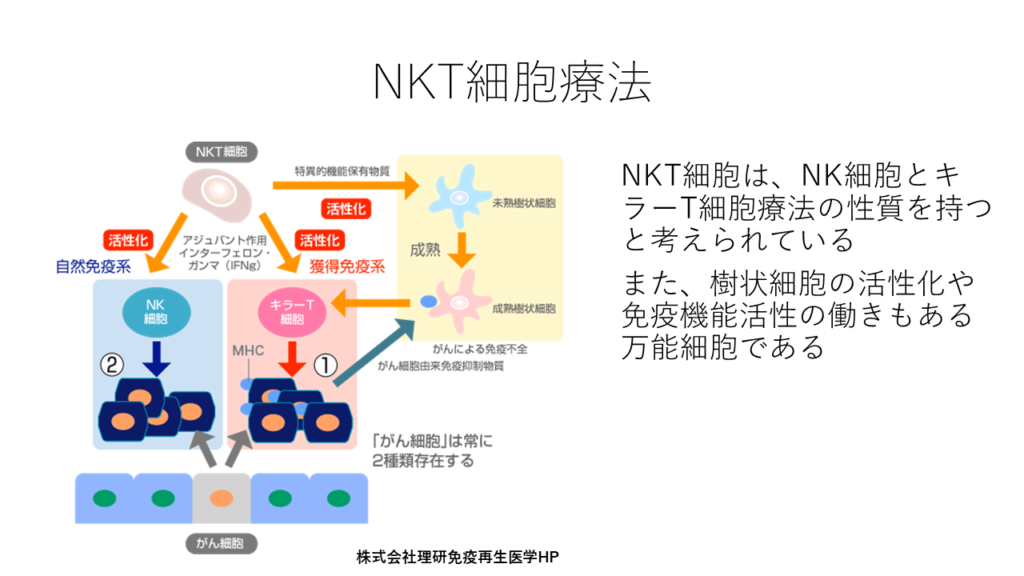

T細胞とNK細胞両方の性質を持つNKT細胞、数はかなり少ないが強力な攻撃力を持つγδT細胞

キラーT細胞にがんの情報を伝える樹状細胞、そのお手伝いをするヘルパーT細胞などがあります。

がんに対する免疫細胞の働きをまとめた図です。

NK細胞、NKT細胞、γδT細胞は直接がんを攻撃できますが、キラーT細胞は樹状細胞やヘルパーT細胞によって活性化されてはじめてがんを攻撃します。

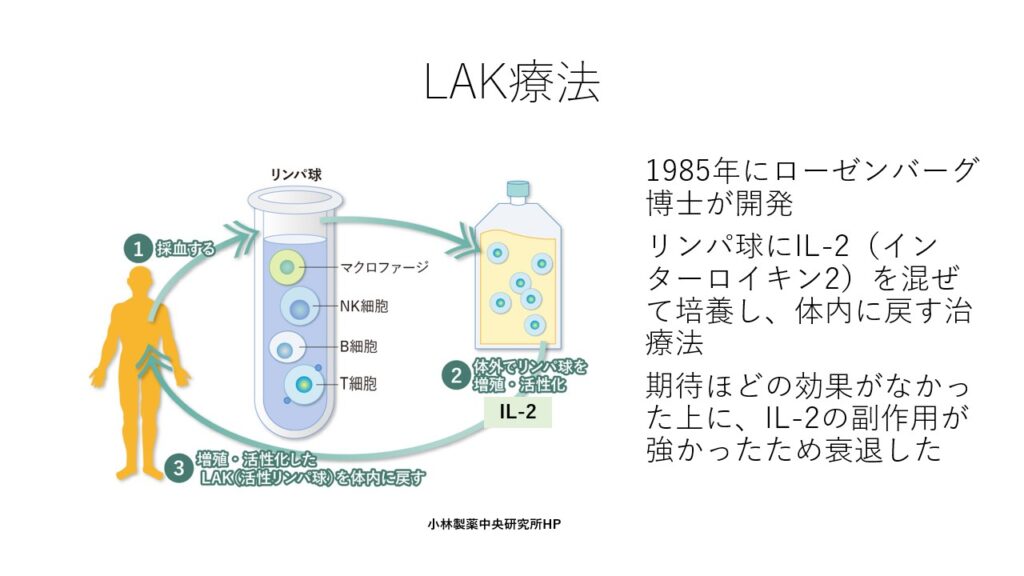

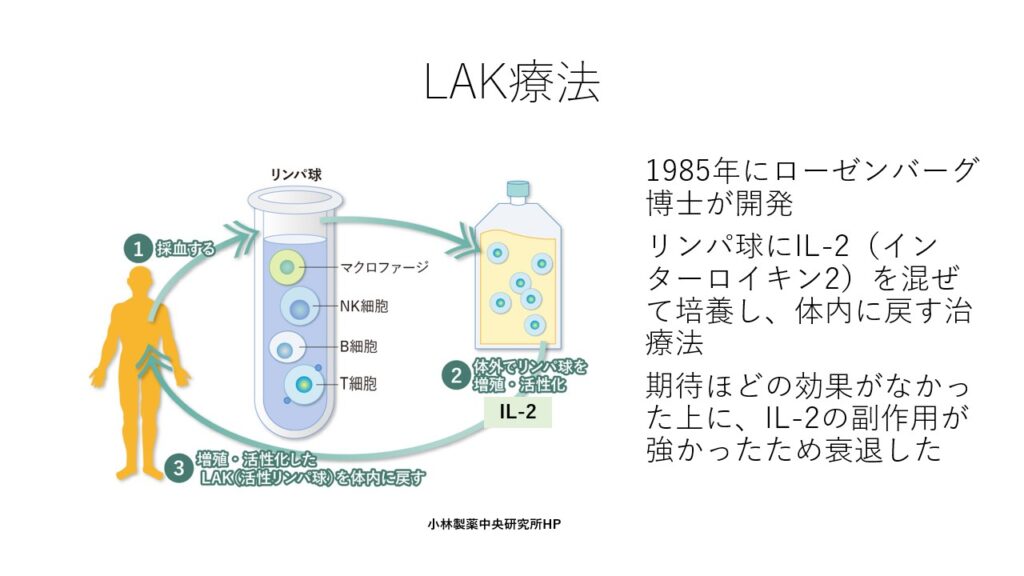

話を戻します。1980年代に、リンパ球を取り出してサイトカインで活性させて体内に戻す治療法が開発されました。活性化リンパ球療法もしくは養子免疫療法と言います。

リンパ球すべてを活性化する治療法がラック(LAK)療法、NK細胞だけを活性化するのがNK細胞療法です。

当時は画期的な治療法と騒がれたLAK療法ですが、思ったほどの効果がなく、一緒に投与されたサイトカインの副作用が強かったため、廃れていきました。

NK細胞とγδT細胞を選択して活性化するBAK療法というのが日本で誕生しました。臨床試験なども行われましたが、有効性が証明されず、こちらも現在は行っている施設は少数となっています。

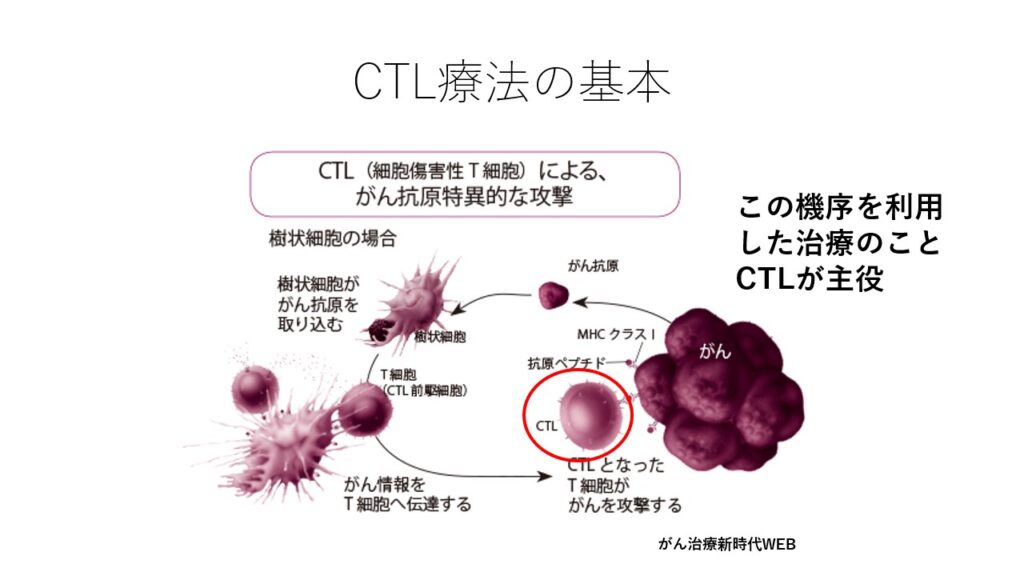

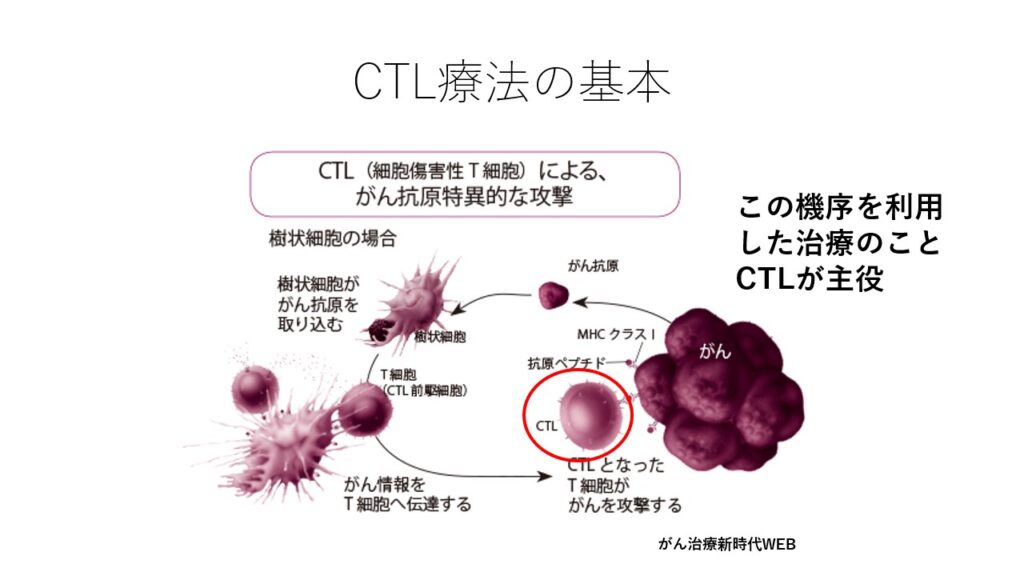

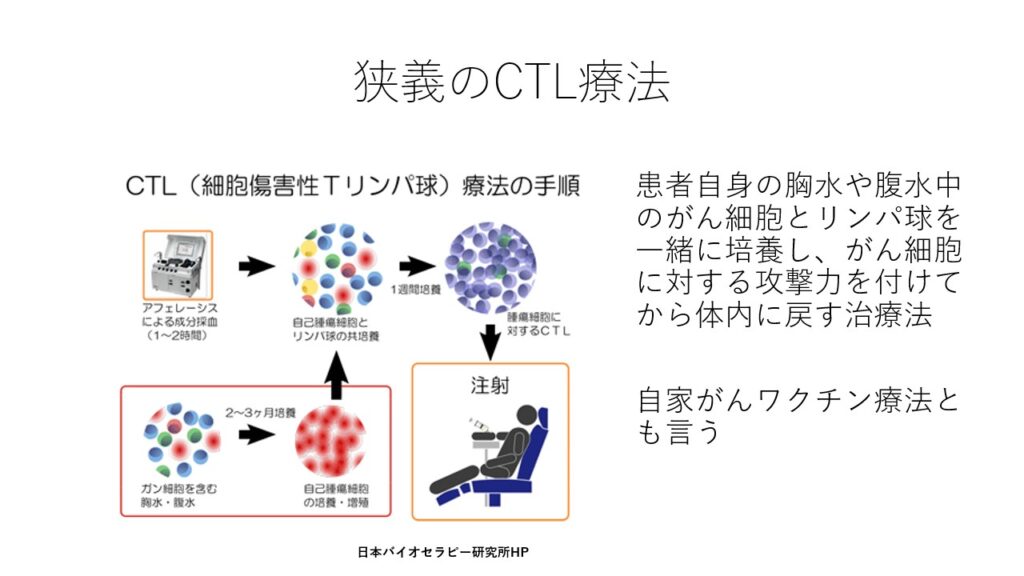

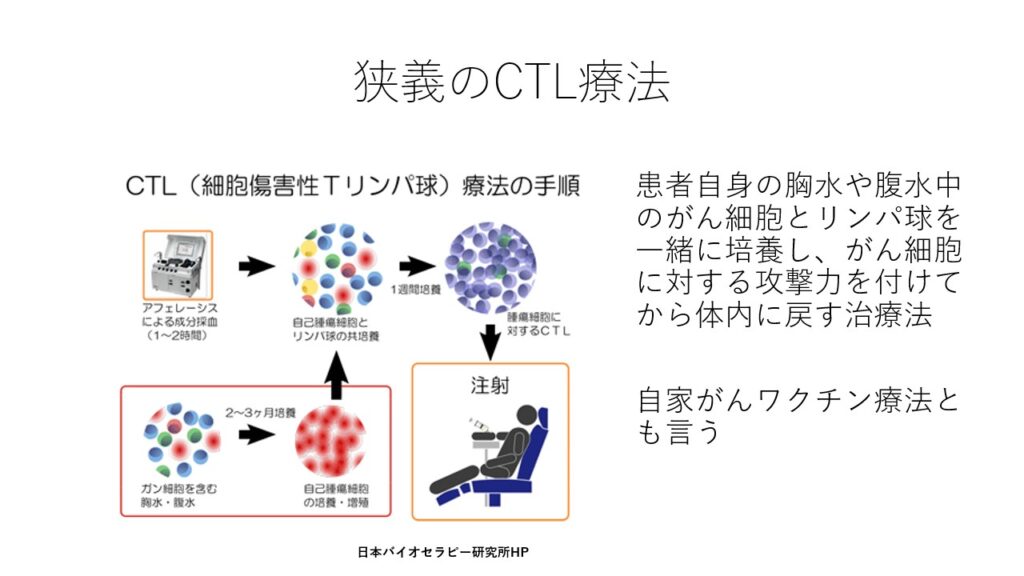

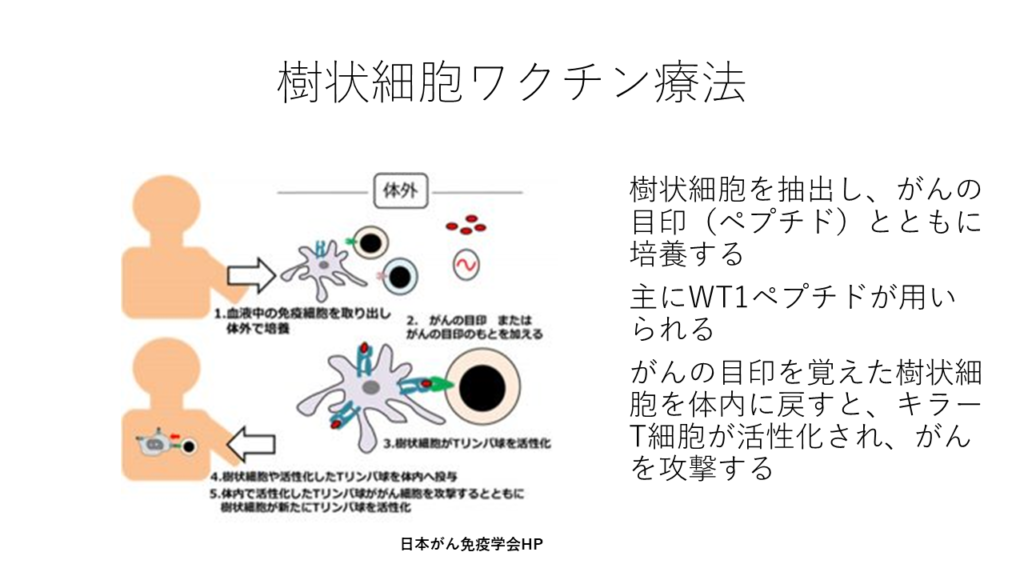

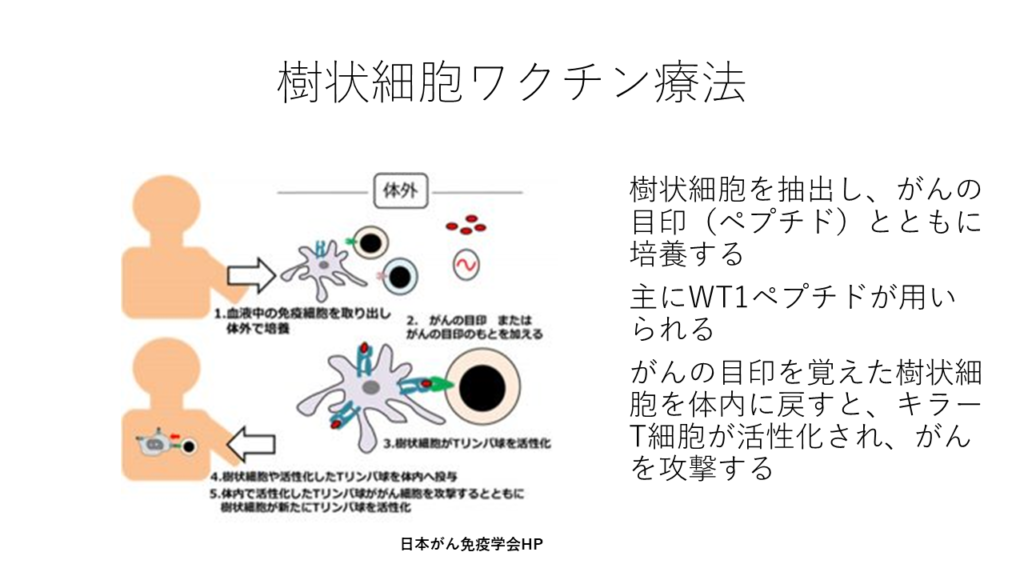

1990年代から、樹状細胞を使ったCTL療法が盛んになってきました。がんワクチン療法とも言われます。

先ほどもお話しした、がん細胞の抗原を樹状細胞が取り込み、その情報を受け取ったキラーT細胞ががんを攻撃するというメカニズムを利用した治療法です。

活性化したキラーT細胞をCTLと言うため、CTL療法というのですが、がんの抗原を使うので、がんワクチン療法とも呼ばれます。

がん細胞とともに培養し、T細胞にがんを記憶させます。ただ、その作業に数か月かかるので、実際の臨床ではあまり使用されません。

自身のがん細胞を使うため、自家がんワクチン療法とも呼ばれます。

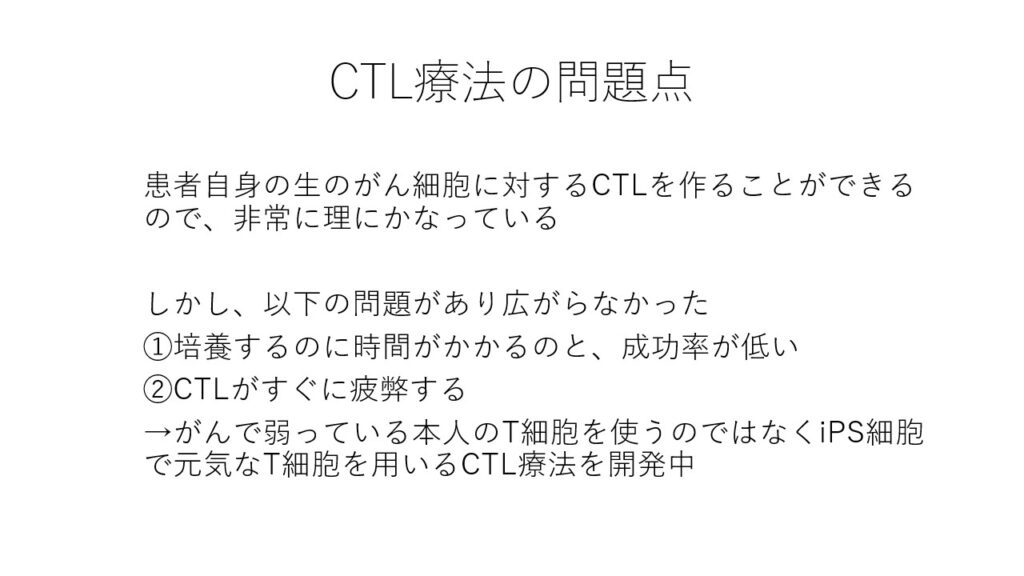

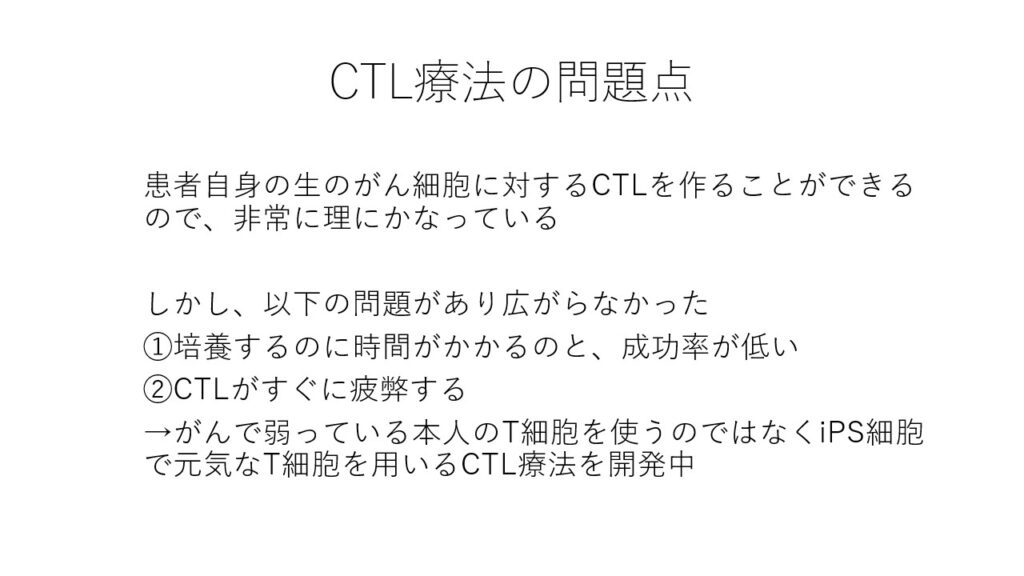

CTL療法は理にかなっている治療法だと思うのですが、時間がかかり成功率が低いという問題と、がんとの闘いですでに弱っているCTLを使ってもうまくいかないという問題がありました。

現在は元気な人の細胞からiPS技術を使って元気なCTLを作成するという試みが行われています。

がん抗原を用いたワクチン療法にはこれらの種類があります。

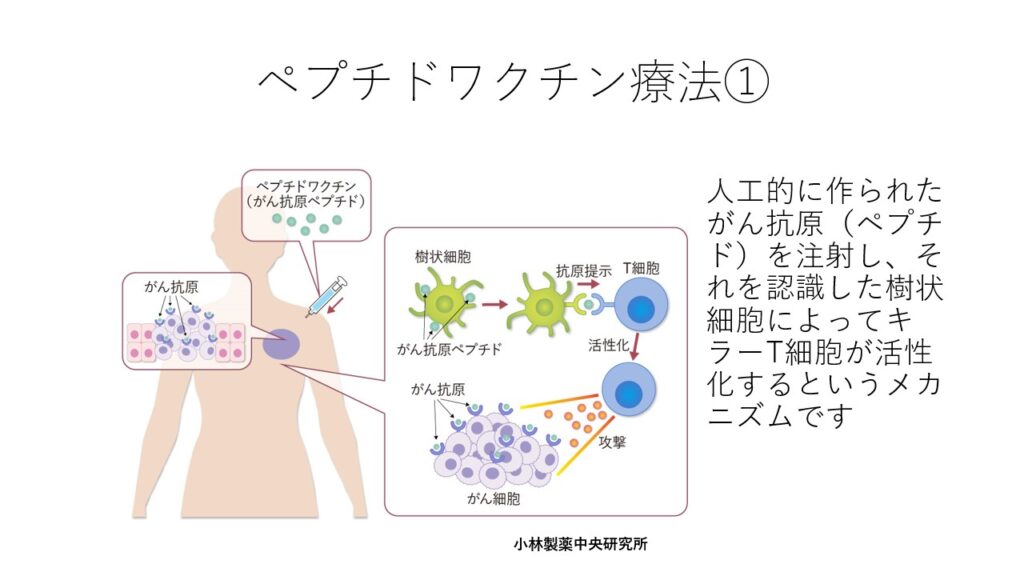

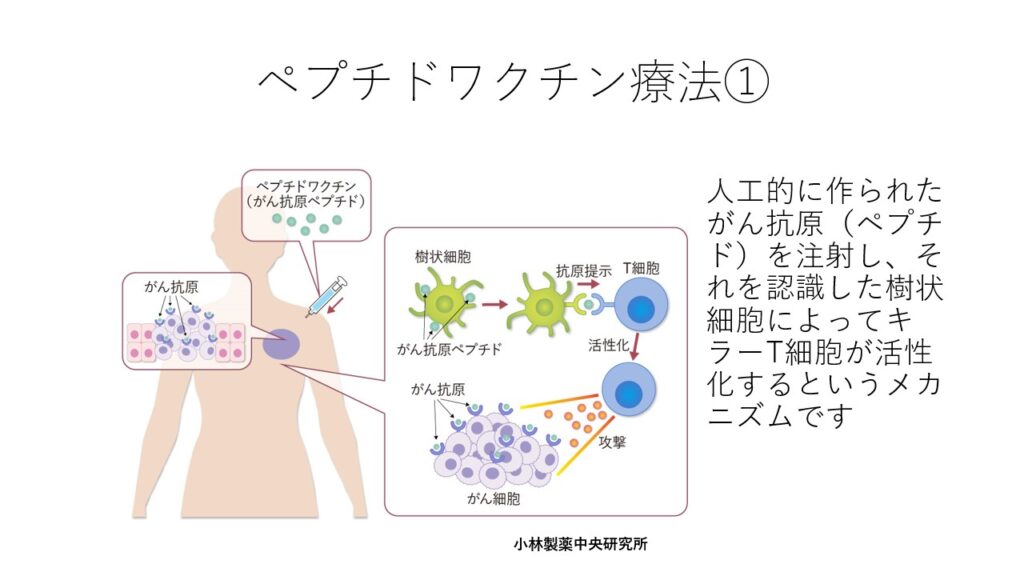

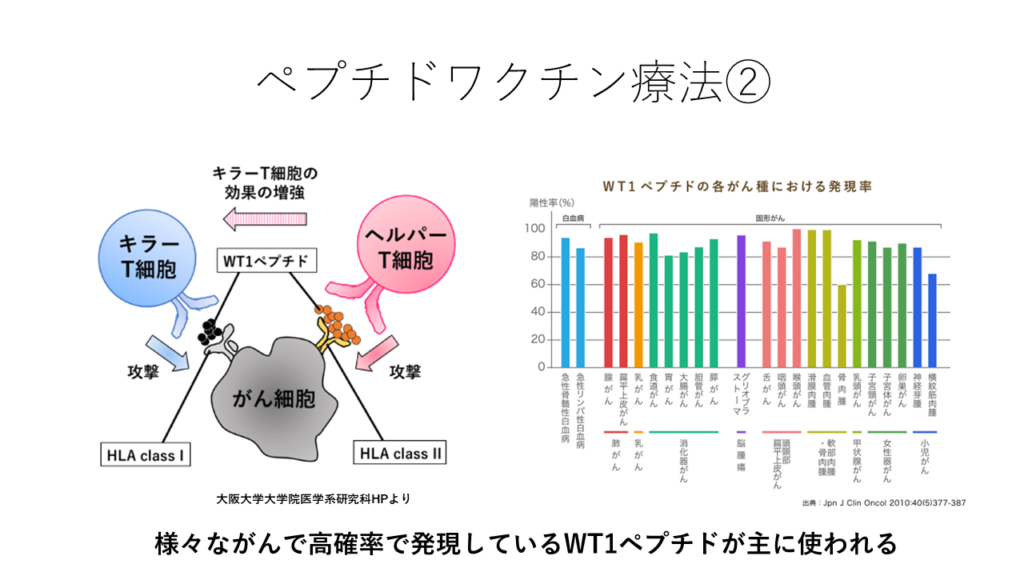

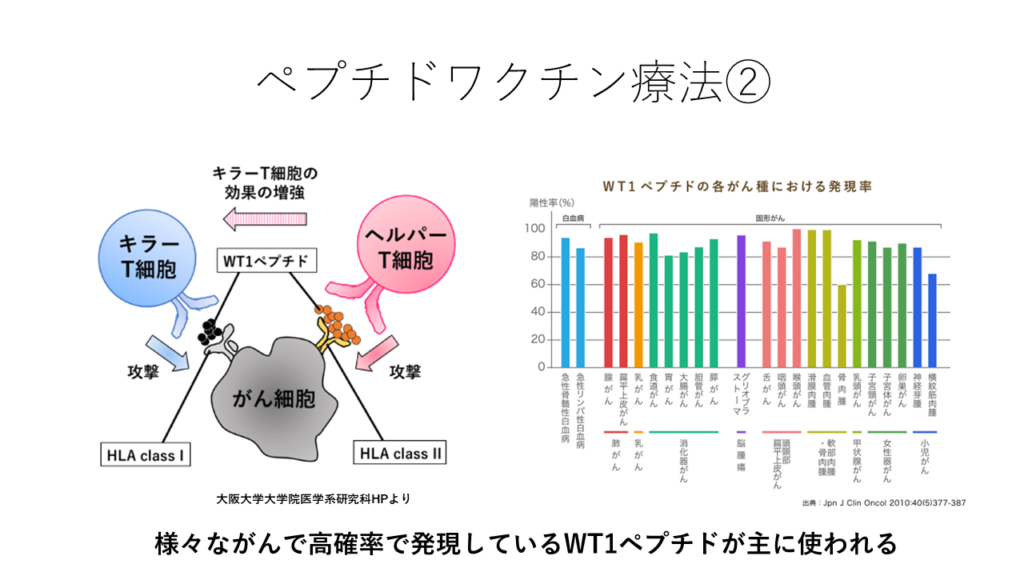

こちらは、先ほどお話ししたCTL療法と同じなのですが、人工のがん抗原(抗原ペプチド)を使うので、ペプチドワクチン療法と言われます。

多くのがんで高確率で発現しているWT1ペプチドが主に使われています。その他、がんによって抗原を変えている施設もあります。

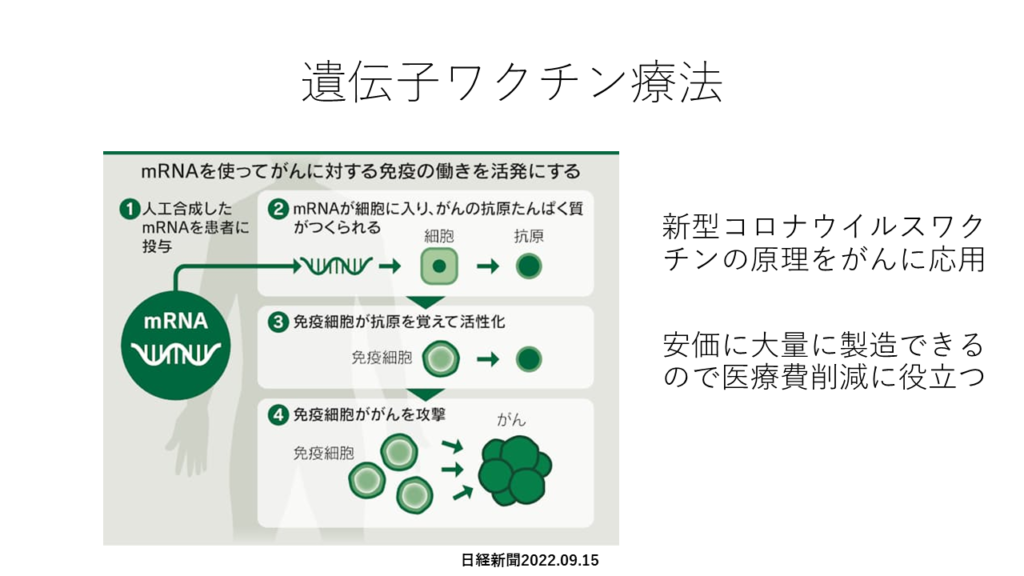

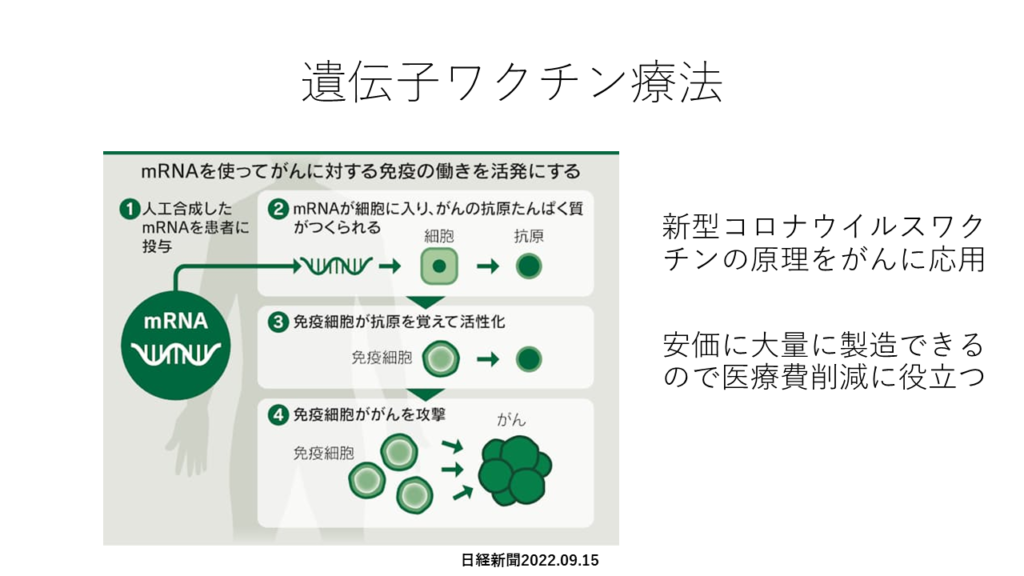

コロナワクチンで話題となったモデルな写は、mRNAの技術を使ってがん抗原を体内で作らせるという研究を進めています。

樹状細胞を取り出し、人工のがん抗原を記憶させて体内に戻す樹状細胞ワクチン療法も行われています。この際にT細胞も同時に活性化させてから戻す場合もあります。

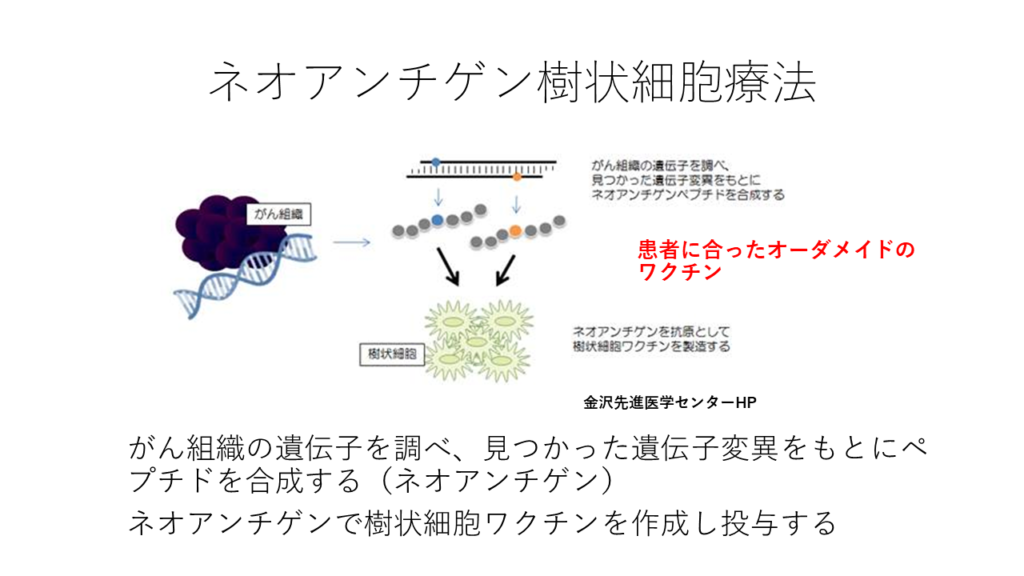

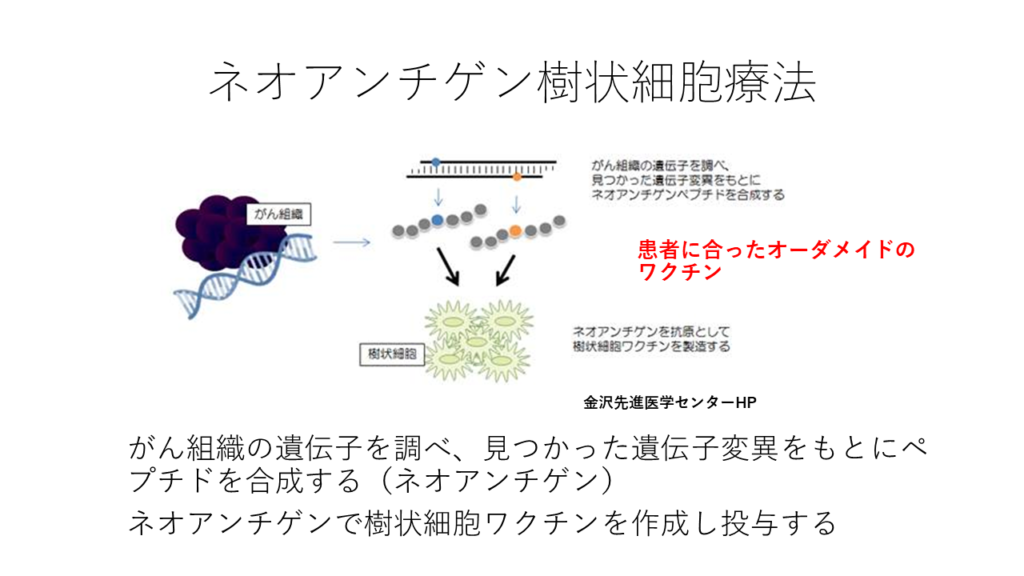

患者さんのがん組織から、オリジナルのがん抗原(ネオアンチゲン)を作り出し、それを樹状細胞に記憶させる治療法もあります。

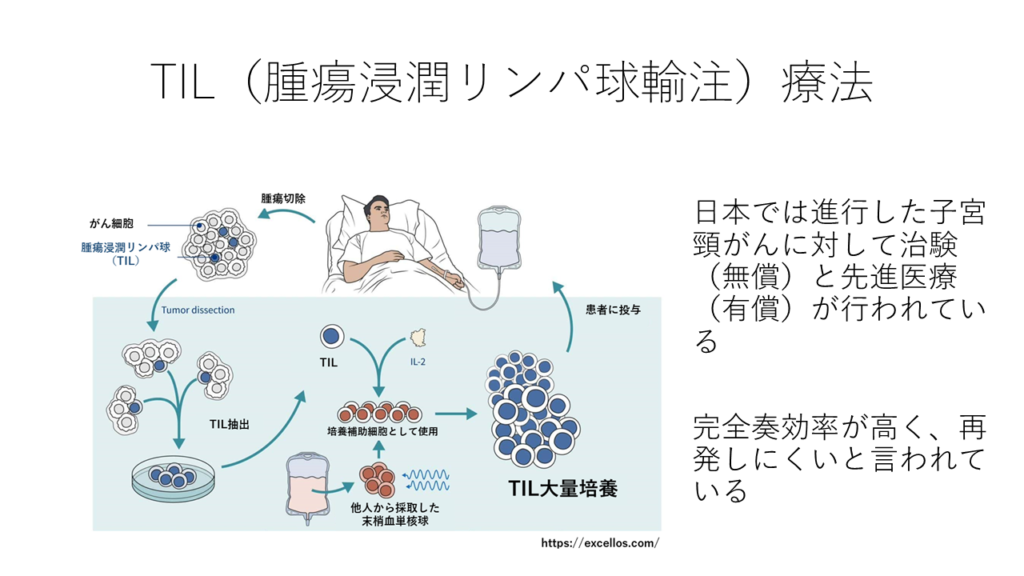

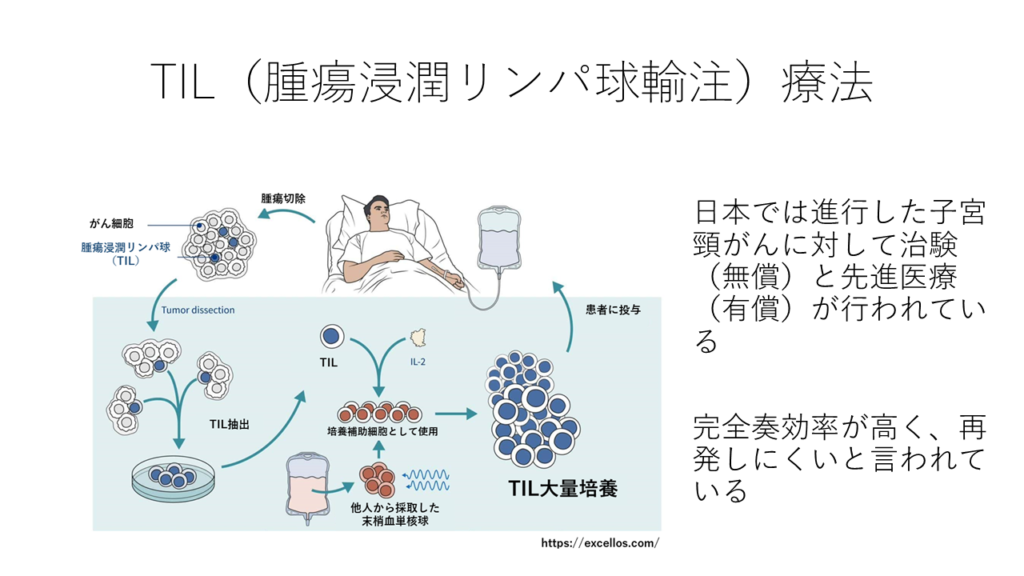

TIL療法という、高い効果が期待できる免疫療法があり、子宮頸がんに対して治験や先進医療で行われています。

健康な人の数人分の血液が必要となるので、かなり大がかりとなります。

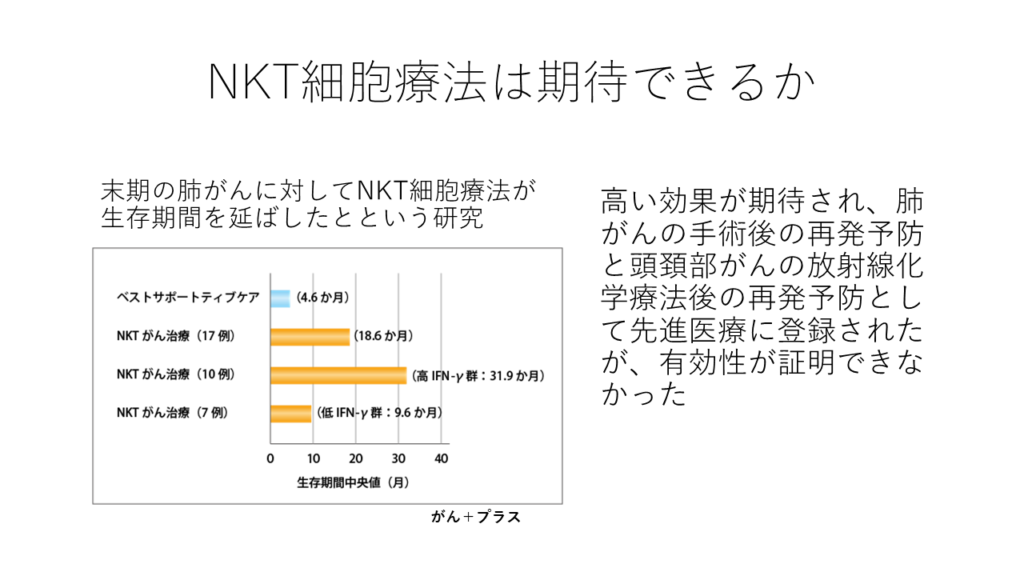

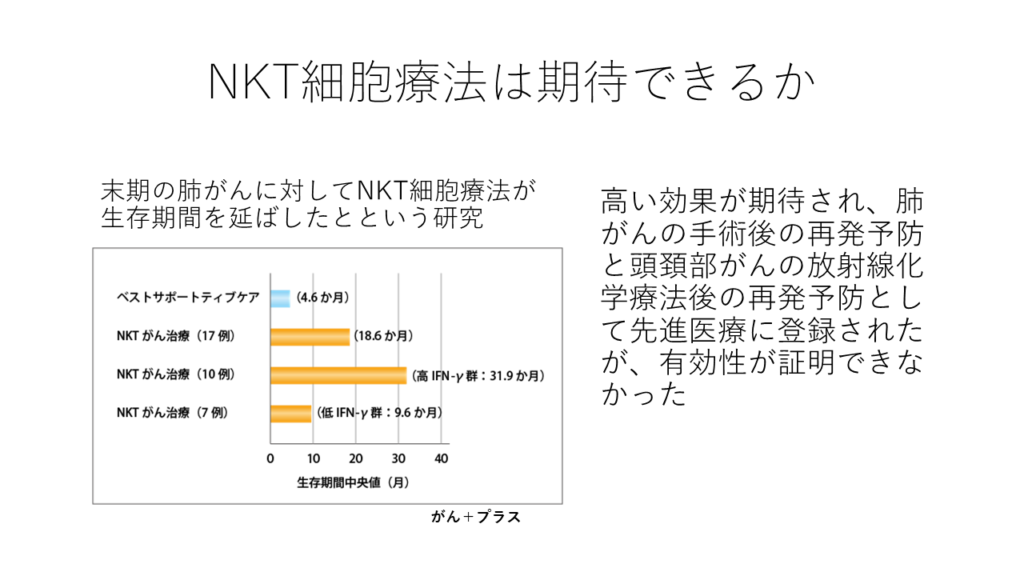

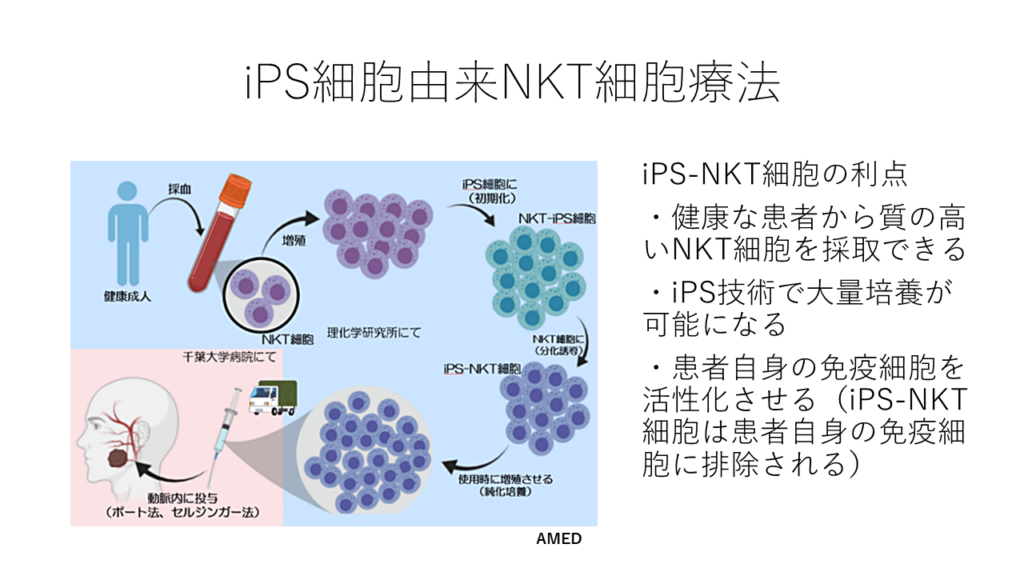

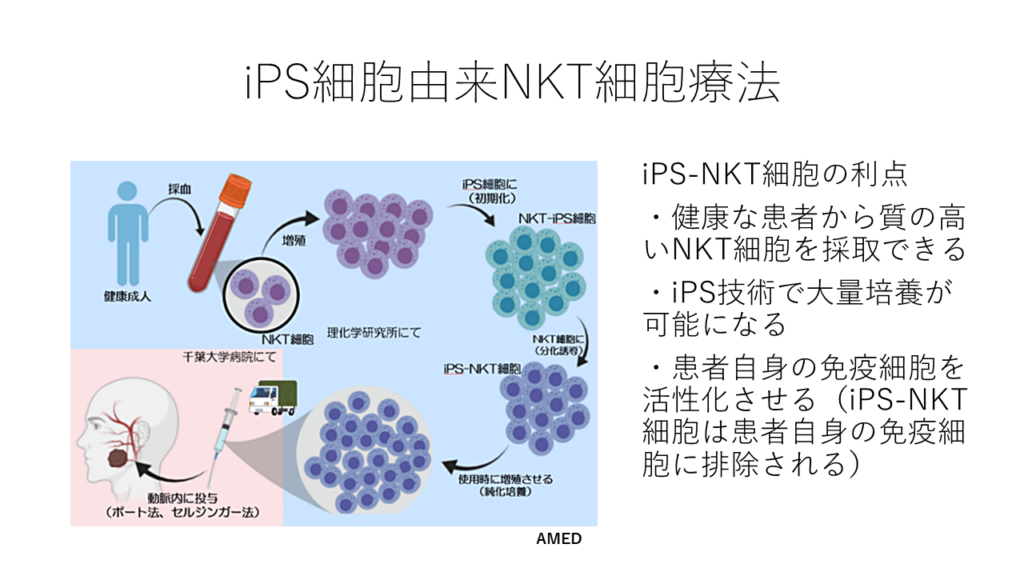

NKT細胞は、キラーT細胞とNK細胞の性質を持ち、樹状細胞を活性化させるため、大きな期待がされています。

末期の肺がん患者の余命を大きく延ばしたと話題になりましたが、肺がんと頭頚部がんの再発予防に対する臨床試験では、有効性を証明できませんでした。

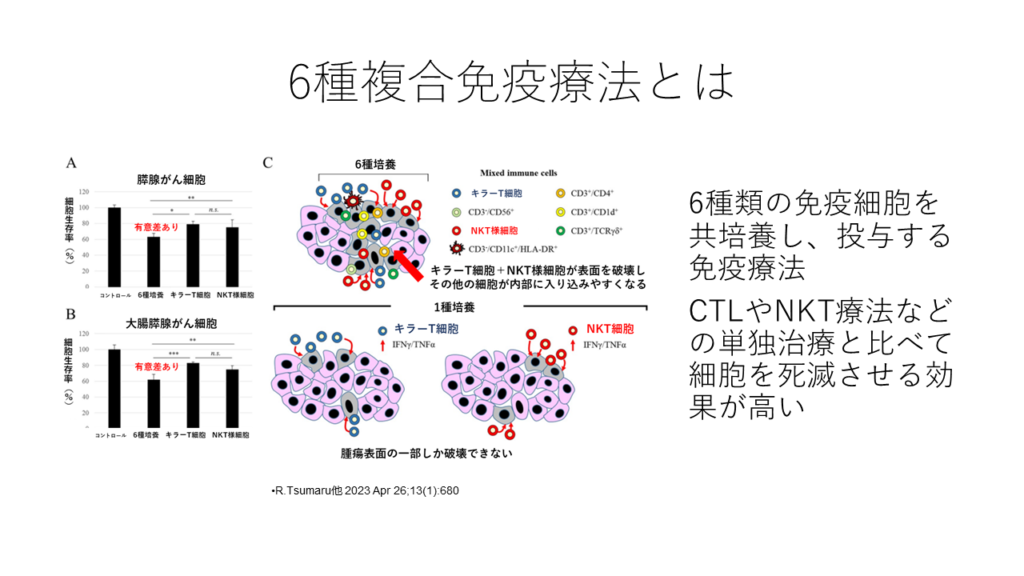

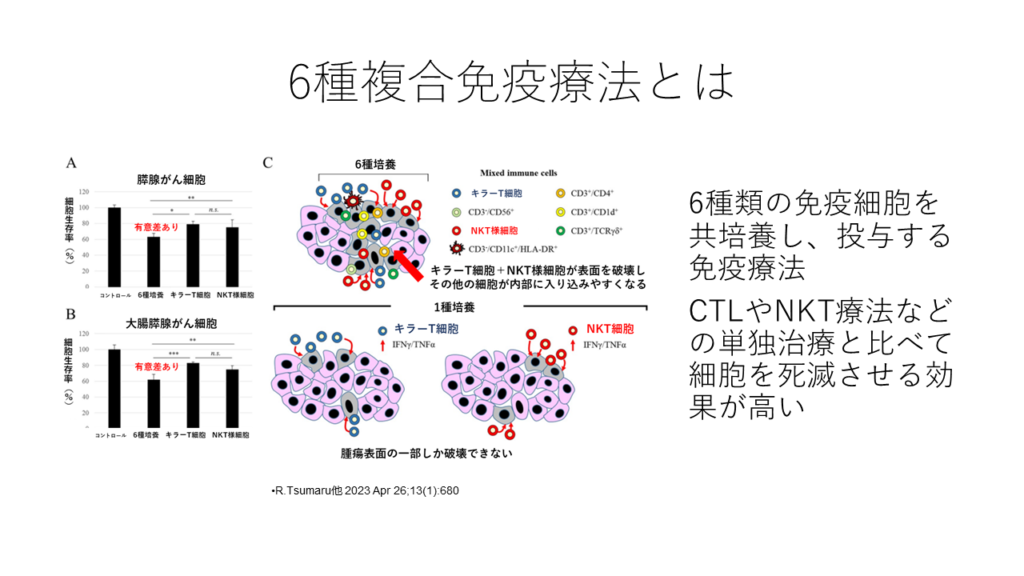

6種複合免疫療法という、各種免疫細胞を同時に培養する新しい免疫療法も登場しています。1種類だけの免疫細胞より、効果が高いという研究があります。

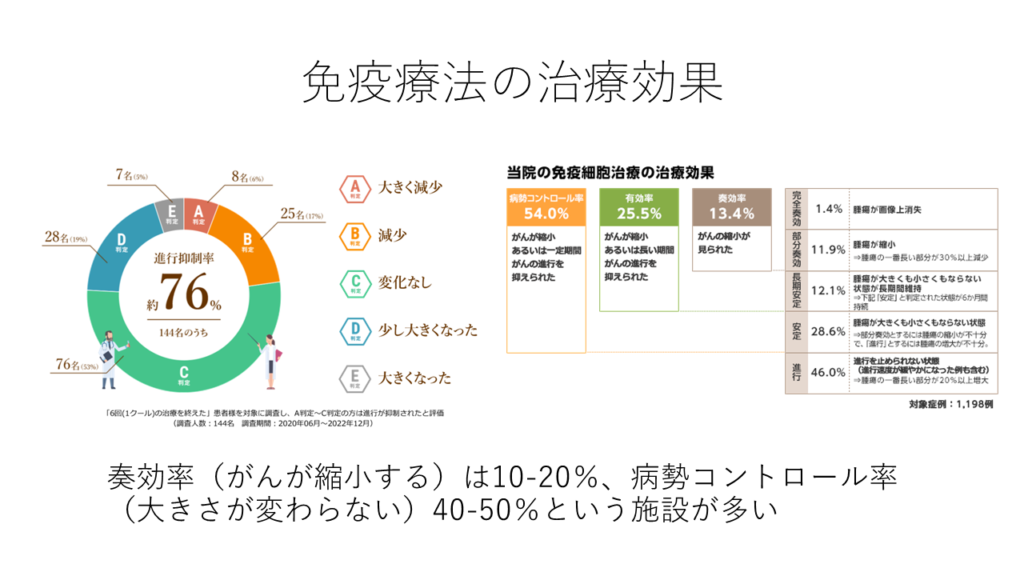

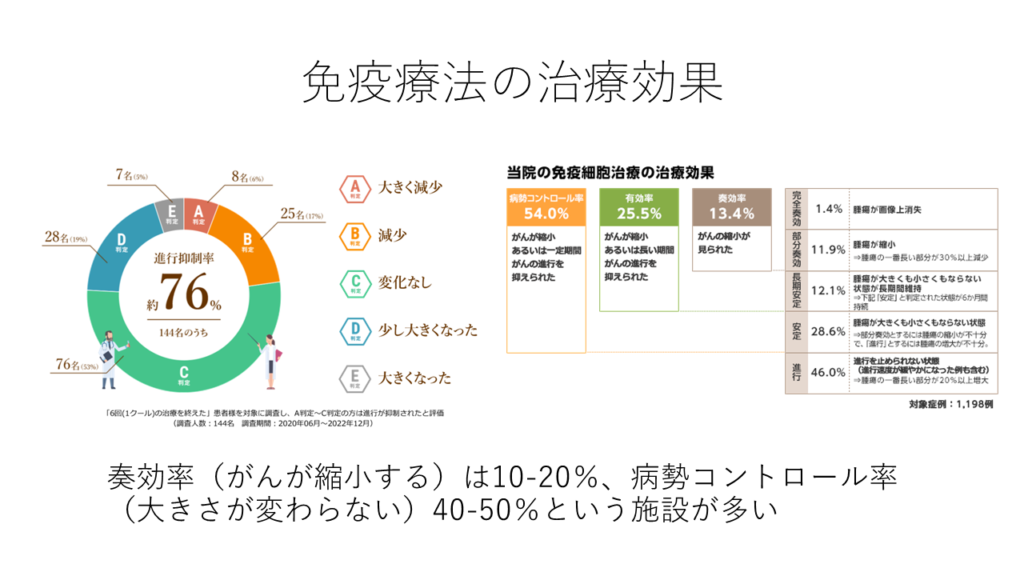

患者さんが最も気になるのはやはり効果だと思います。いくつかの自由診療クリニックのHPを参考にすると、だいたい奏効率10‐20%と抗がん剤や標準治療よりは劣っています。

ただ、免疫療法の不思議なところなのですが、良くも悪くもならない安定という状態が結構見られます。

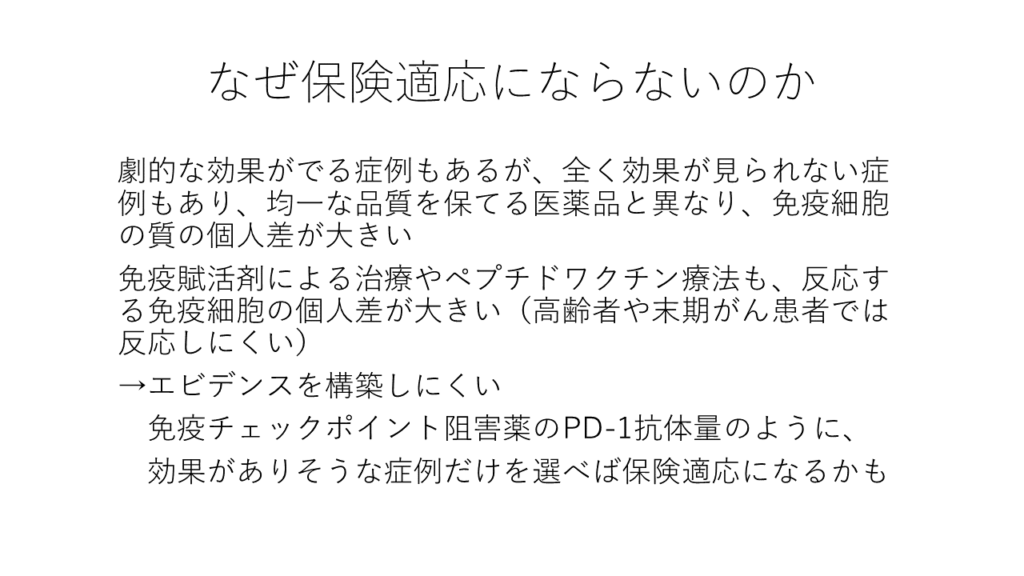

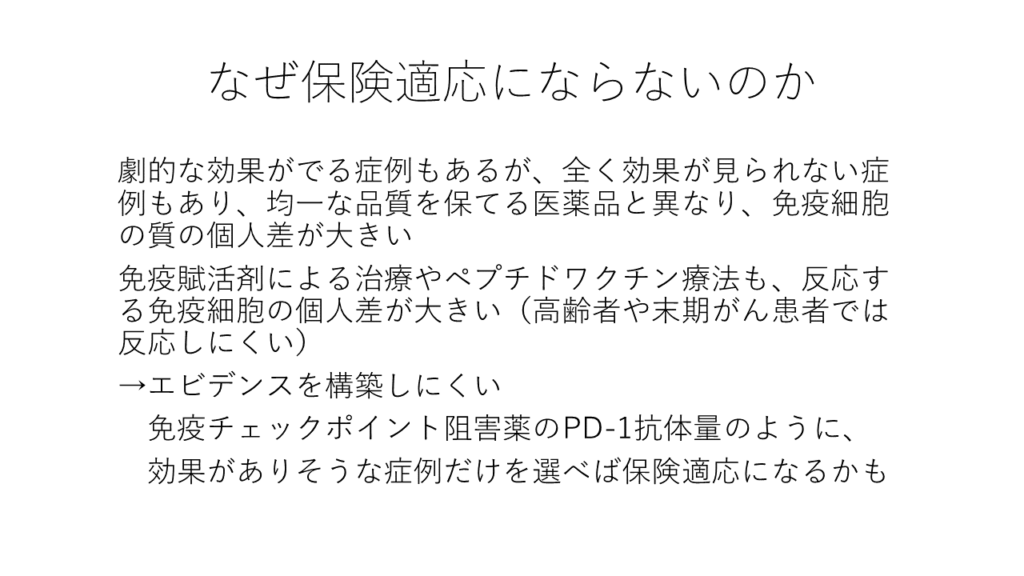

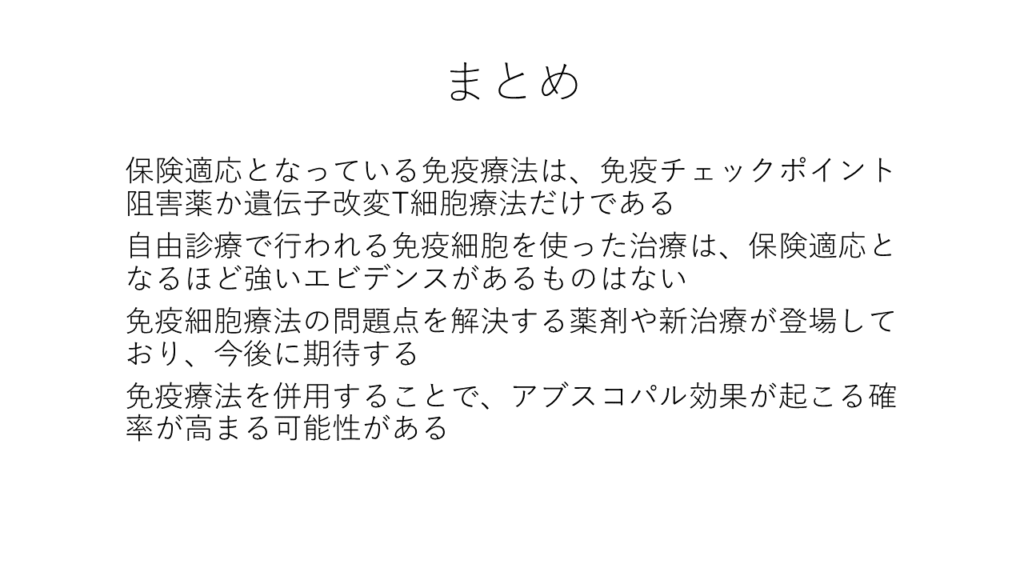

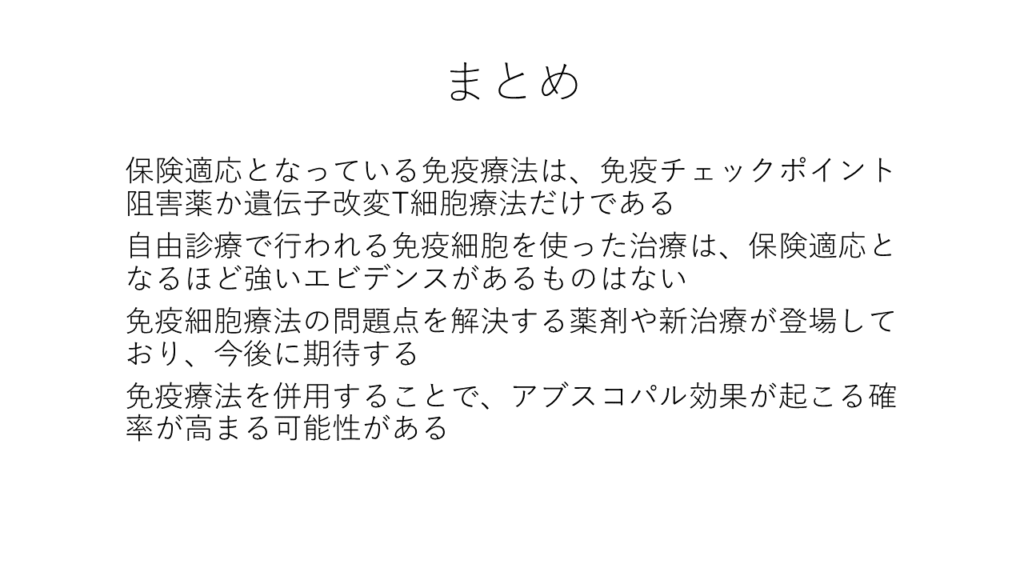

自由診療で行われている免疫療法はなぜ保険診療にならないのか?とよく質問を受けます。

いくら活性化させるといっても、患者さん個人の免疫力や反応によるものが大きいと思われる。効果のありそうな症例事前に見分ける方法があれば、効果的だと思います。

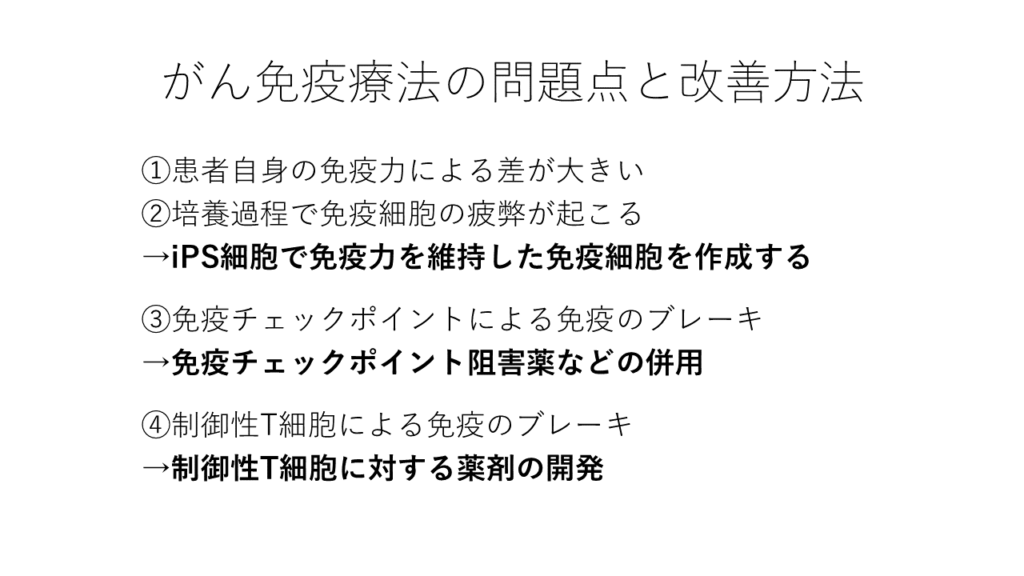

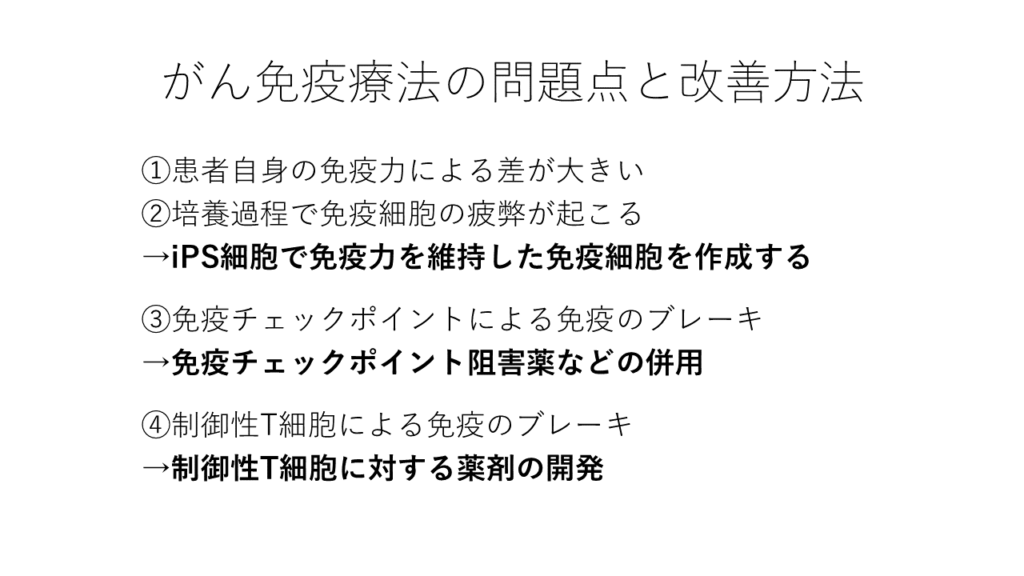

自由診療で行われるがん面期療法の問題点と、それらを改善するための方法についてお話します。

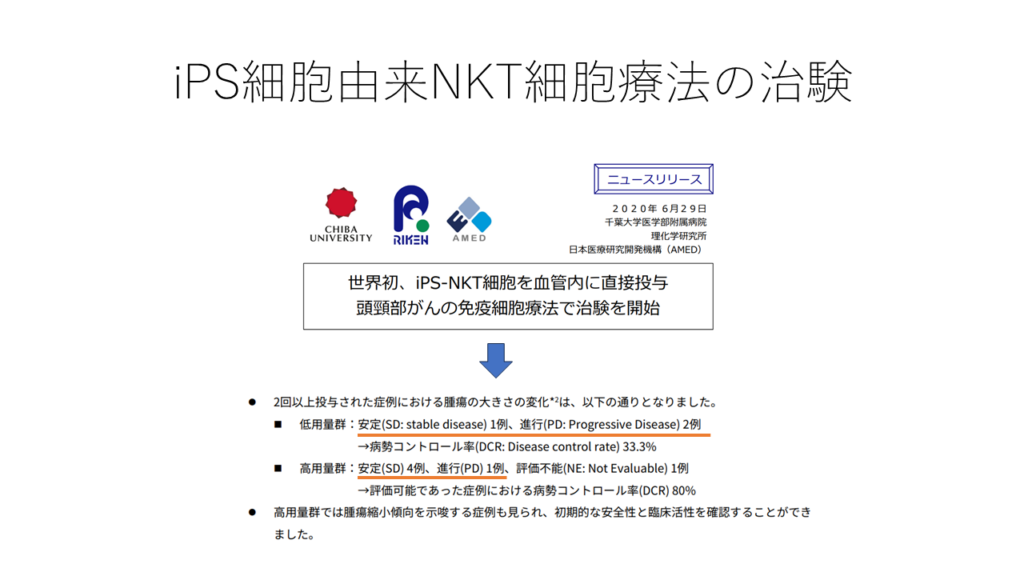

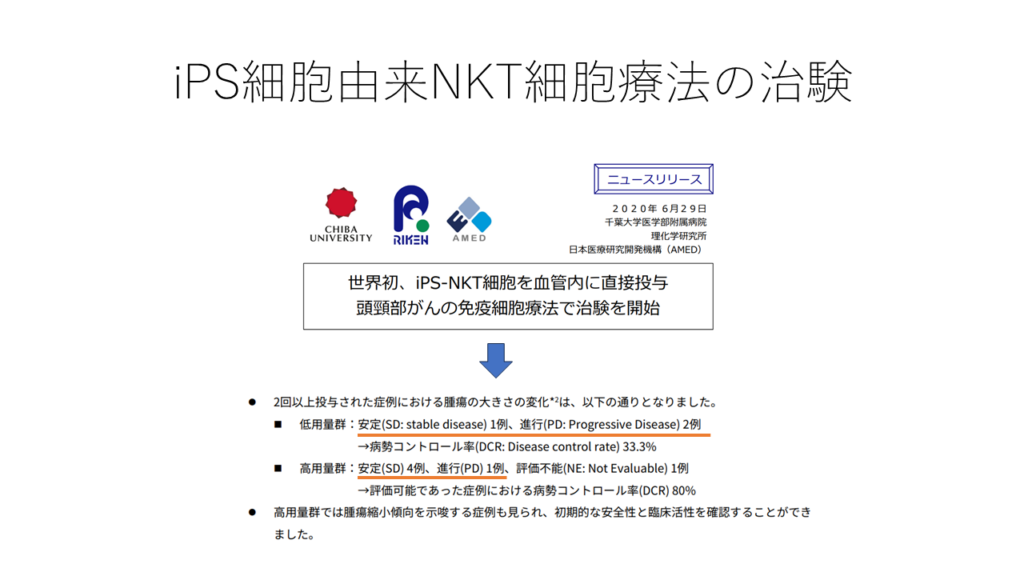

患者さん自身の免疫力が弱っている問題については、iPS細胞技術を使って元気なNKT細胞を作成し投与する臨床試験が始まっています。

臨床試験の結果で、奏功例はなかったものの、高い病勢コントロール率が見られました。

免疫チェックポイント阻害薬を併用することで、効果が高まる可能性があるが、併用による死亡例があり、厚労省からは注意喚起がなされている。

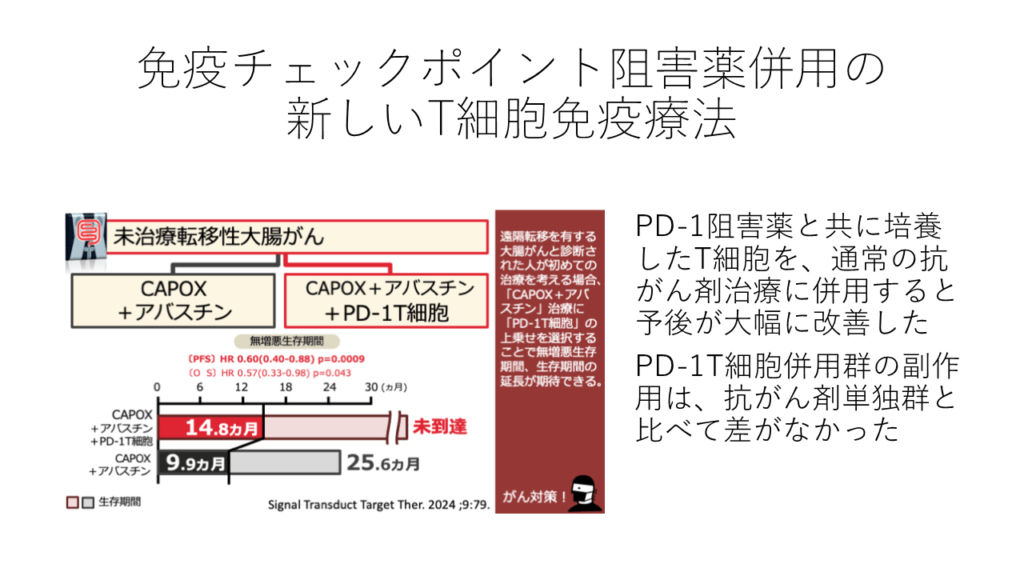

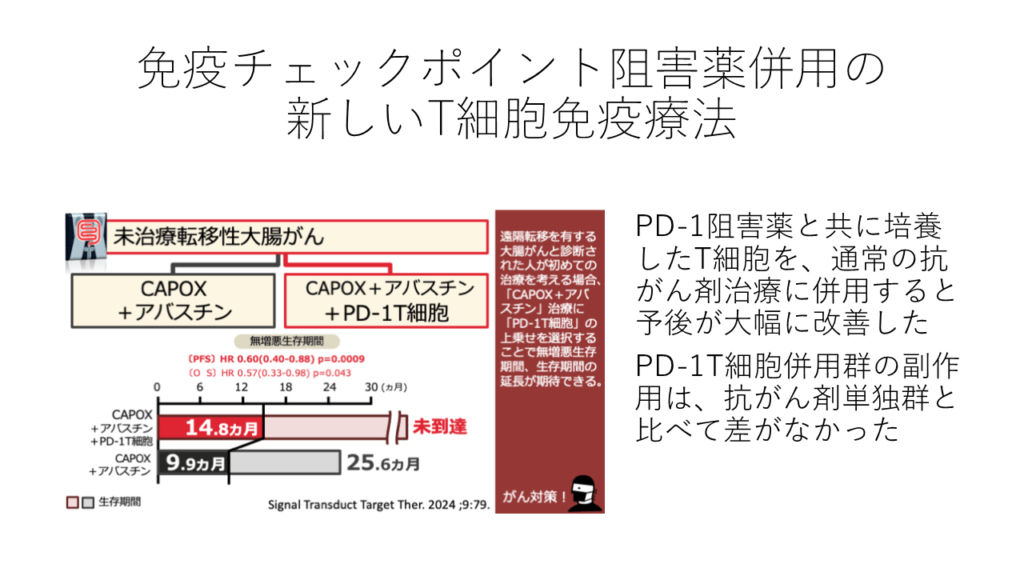

PD-1阻害薬をT細胞とともに培養することで、T細胞にPD-1阻害薬を搭載したT細胞治療の報告が中国からあった。PD-1T細胞群の方が生存期間が長かった。

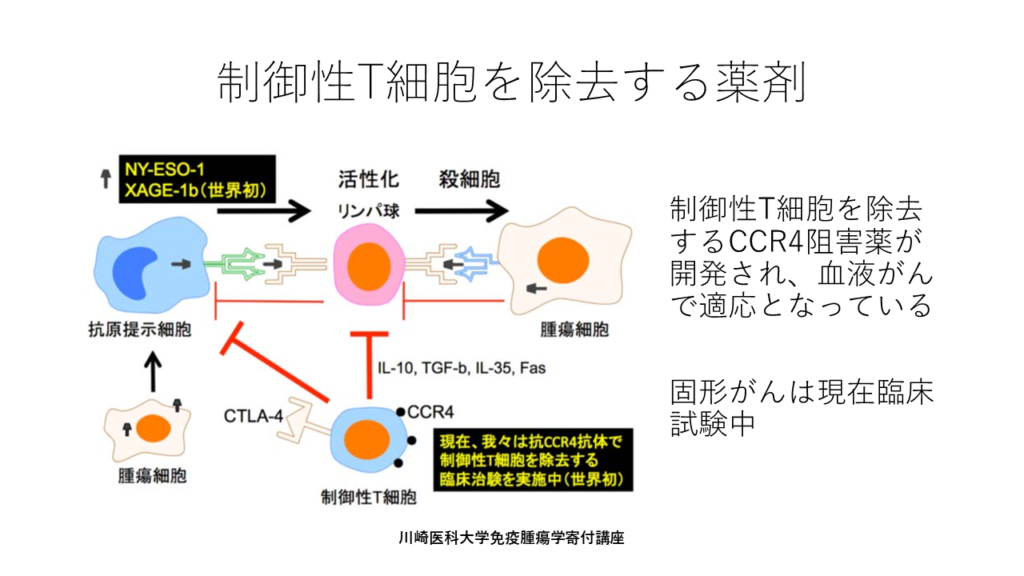

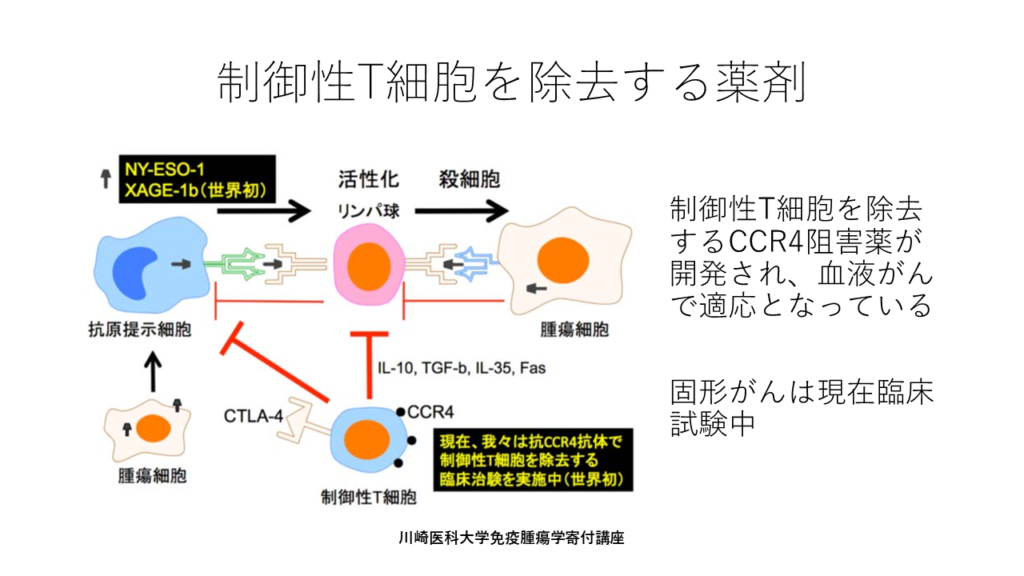

制御性T細胞が免疫細胞療法の効果を阻害して、うまくがん細胞を攻撃できなくなるのですが、この制御性T細胞を減らすことができれば、がん治療に応用できる可能性がある。

制御性T細胞を除去する薬剤はすでに血液がんで利用されているが、固形がんではまだ臨床試験中である。

「免疫」と付いてはいるものの、厳密には免疫療法とは言えない治療法があります。

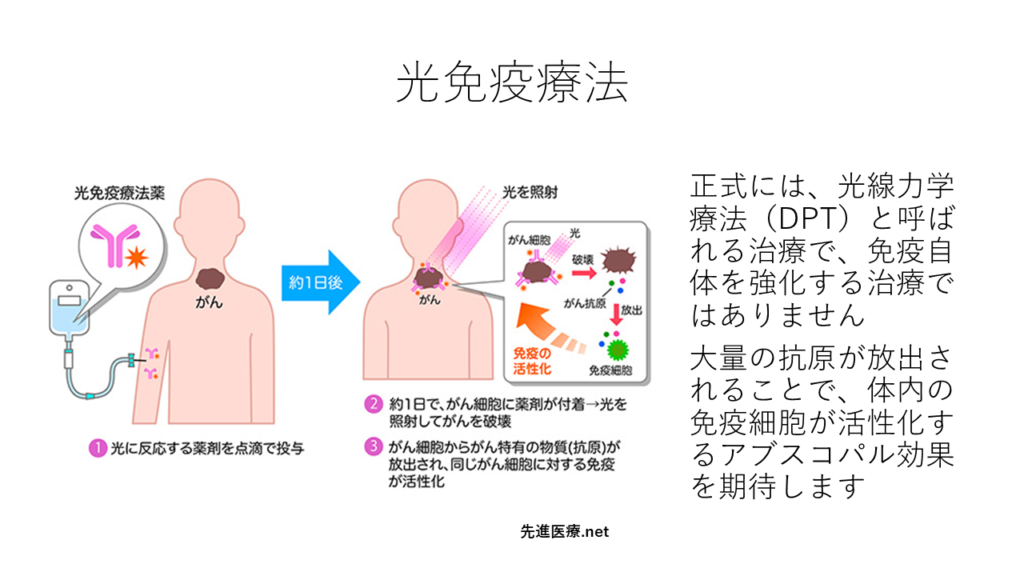

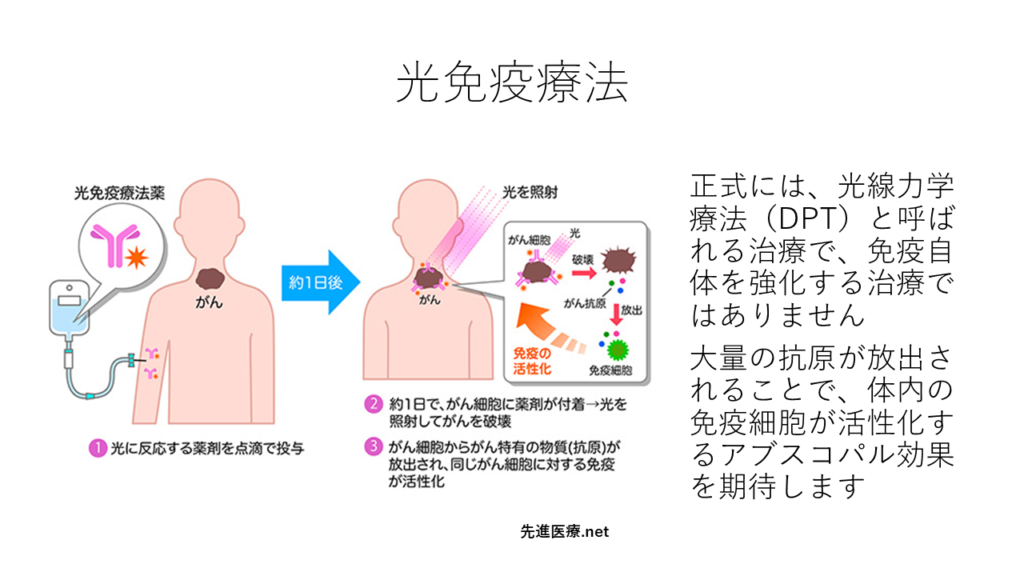

よく話題になる光免疫療法ですが、厳密には光線力学療法と呼ばれる方法で、免疫細胞自体を強化するわけではありません。アブスコパル効果によって免疫が活性化されるのを期待します。

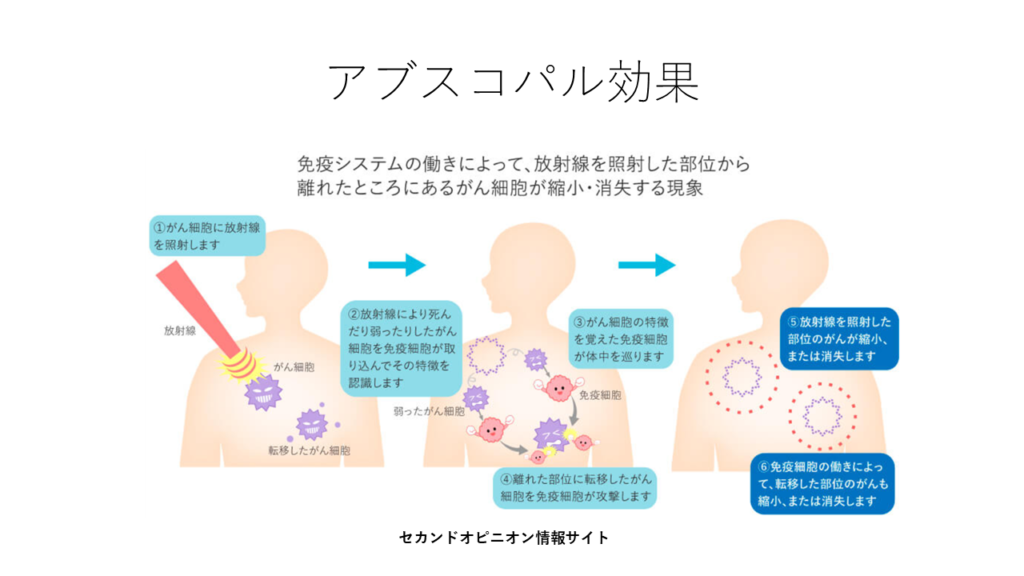

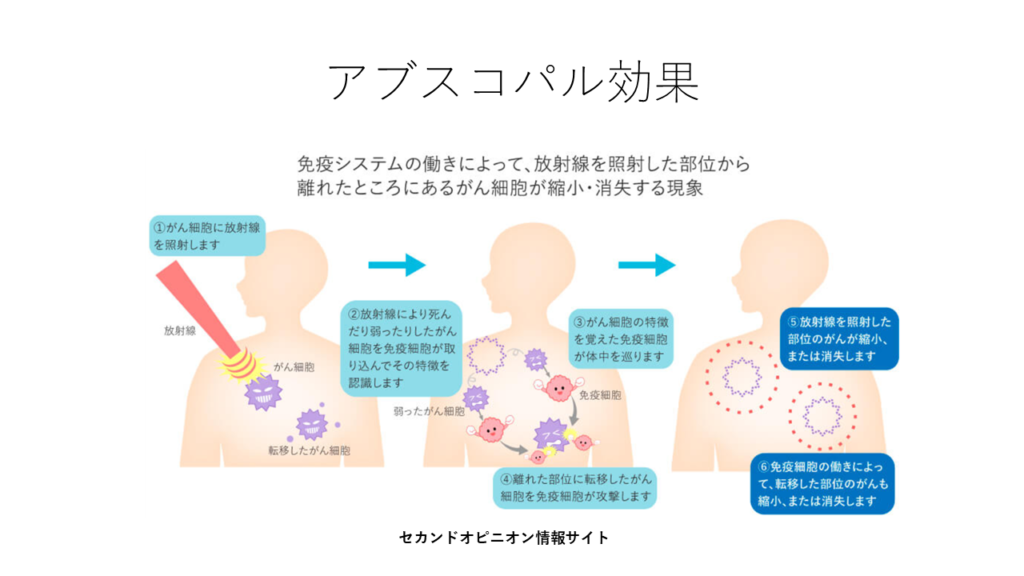

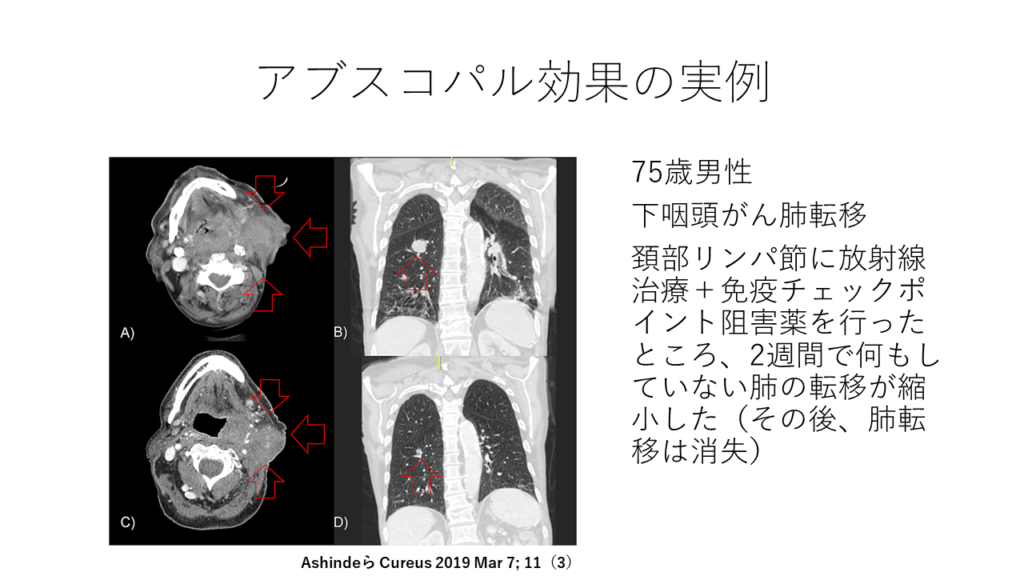

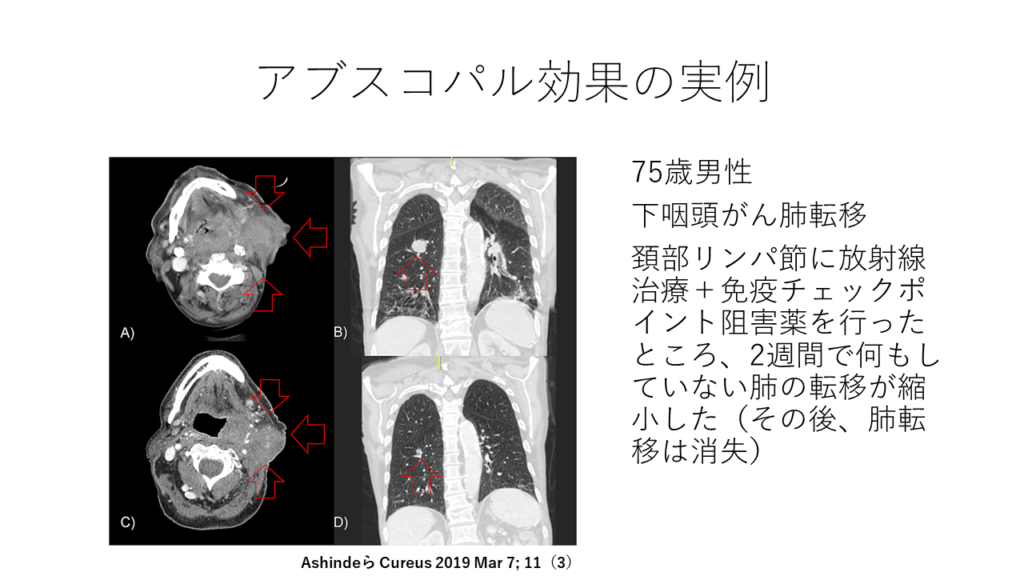

アブスコパル効果は放射線治療でたまに見られます。放射線で死滅したがん細胞を免疫細胞が認識し、照射していない部位のがんが消失することをアブスコパル効果と言います。

アブスコパル効果が見られた症例です。下咽頭がんで咽頭に照射したところ、何もしていない肺転移が縮小、焼失したというものです。

コメント