すい臓がん完全ガイド~闘う武器を持とう。情報と勇気が大切

【YouTube動画でご覧になりたい方はこちら】

濱元誠栄院長

濱元誠栄院長こんにちは、銀座みやこクリニック院長の濱元です。

今回のテーマは「膵臓がんと闘う武器を持とう ~大事なのは情報と勇気です~」です。

「すい臓がんのタイプ」から「ステージ別の治療法」「抗がん剤の種類」「副作用対策」そして「未来の治療」「長期生存例」まで、すい臓がんと戦うために必要な情報について詳しく解説します。

膵臓がんの基本的知識

ここをご覧の方は膵臓がん患者さんかそのご家族がほとんどだと思います。

まず、ご自身やご家族の膵臓がんについて、どれだけ把握していますでしょうか?

患者会などに何度か参加されている方は、情報を得ているのでだいたいお分かりだと思います。

ただ、自分たちだけで学ぼうとするとなかなか難しいです。

膵臓がんの治療中の方でも、これらのことを知らずに、医師に言われるがままに治療を受けている人は少なくありません。

膵臓がんと戦っていくためには、最低限この質問には答えられるようにして欲しいです。

そうでないと、医師から「この患者さんは何も分かっていないから、特に説明する必要もないだろう。」と判断されてしまいます。

膵臓がんについてネットだけで、しかも正しい情報を調べるのはなかなか困難です。

一般向けに膵臓がんの本が出版されているので、まずはこの本を一読することをオススメします。

ものすごく余力がある人であれば、医師向けのガイドラインを読んでみても良いかもしれません。

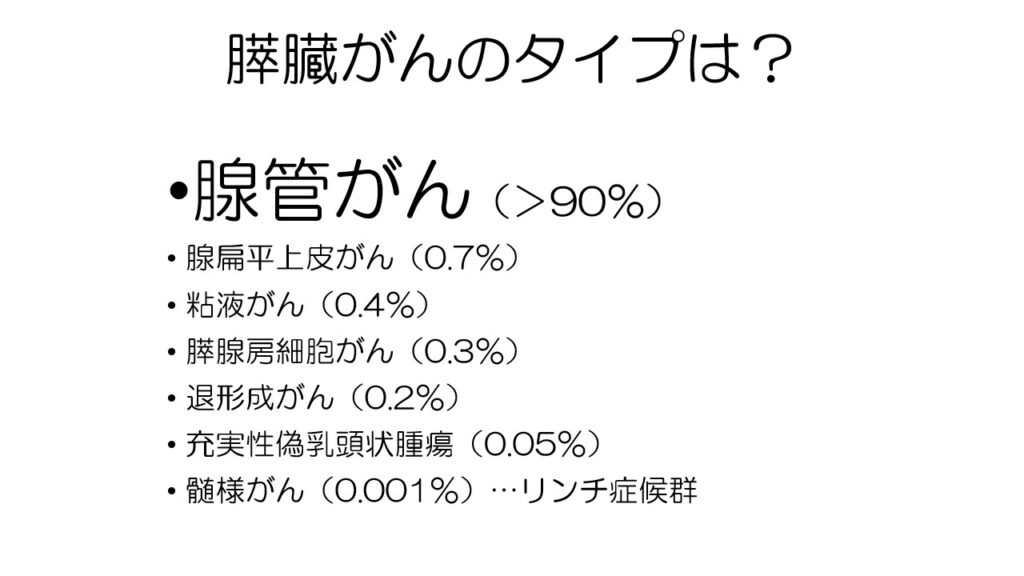

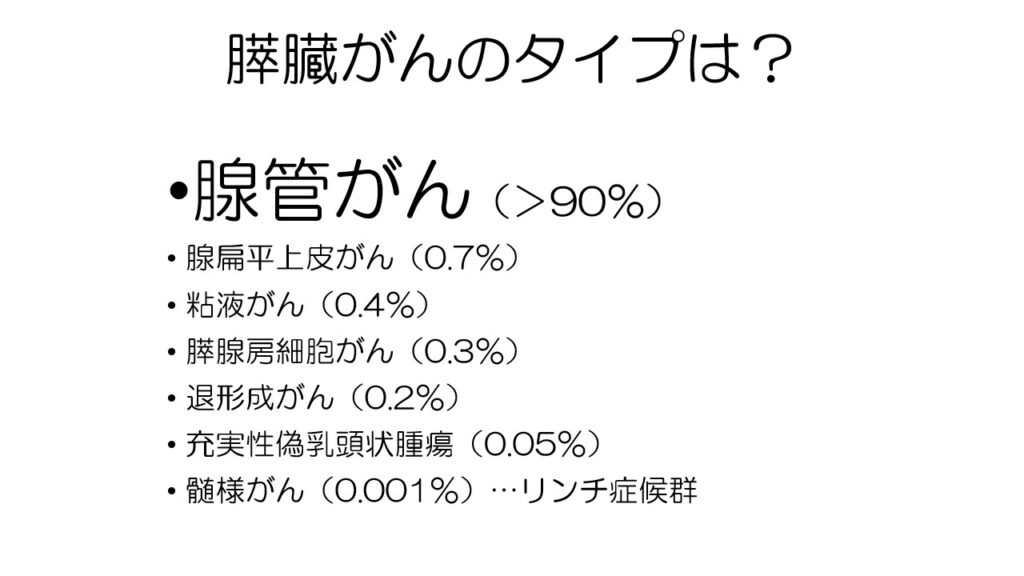

膵臓がんのほとんどが腺管がんというタイプで、いわゆる膵臓がんの標準治療が行われます。

他のタイプでも、基本的には膵臓がんの標準的な治療を行いますが、抗がん剤の効きやすや予後が異なります。

ちなみに、You tubeのサニージャーニーさんは、膵腺房細胞がんと言う予後が比較的良いタイプだったようです。

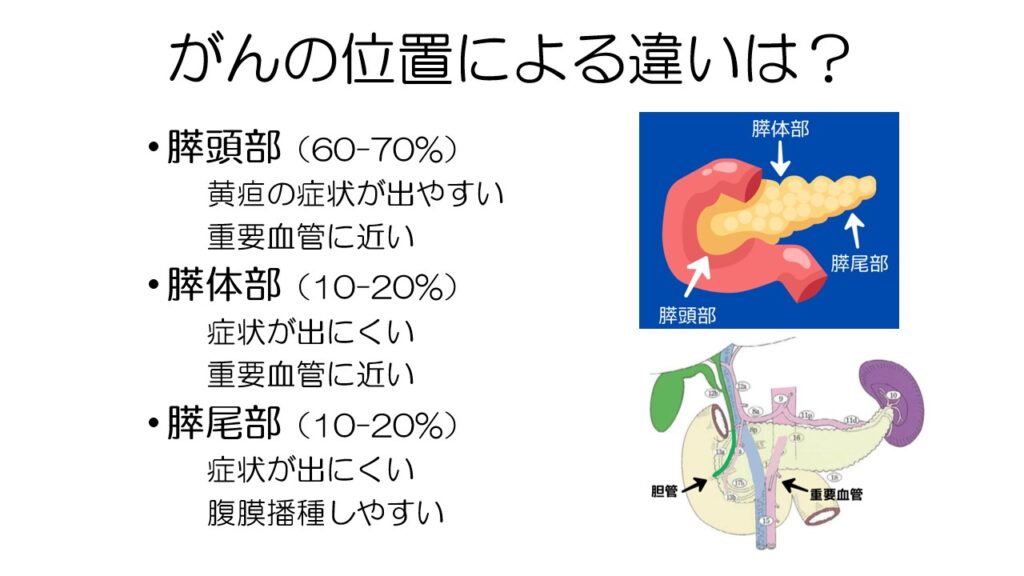

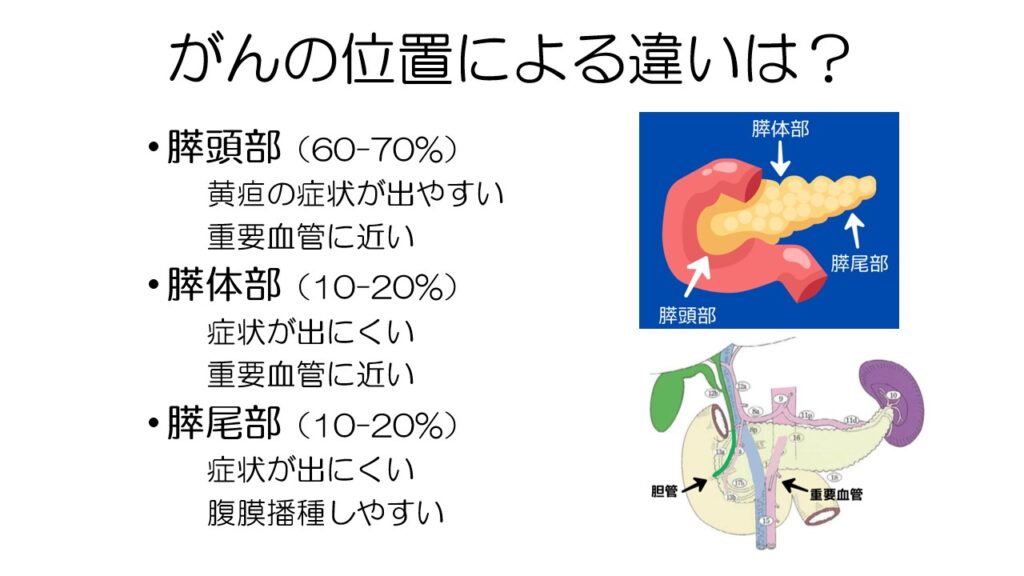

ご自身の膵臓がんが、膵臓の中のどこに存在しているのか知らない人が結構います。

きちんと説明しない医師もいるかもしれませんが、治療方針や経過にも関わってくるので、最低限これは知っておくべきです。

最も多いのが、十二指腸に近い膵頭部と呼ばれる個所です。

胆管が近く、黄疸の症状が出やすいため、早期で見つかることもあります。

膵尾部のがんは、症状が出にくく、大きくなるまで気付かれないこともあります。

そのため、同時に腹膜播種が見つかることもあります。

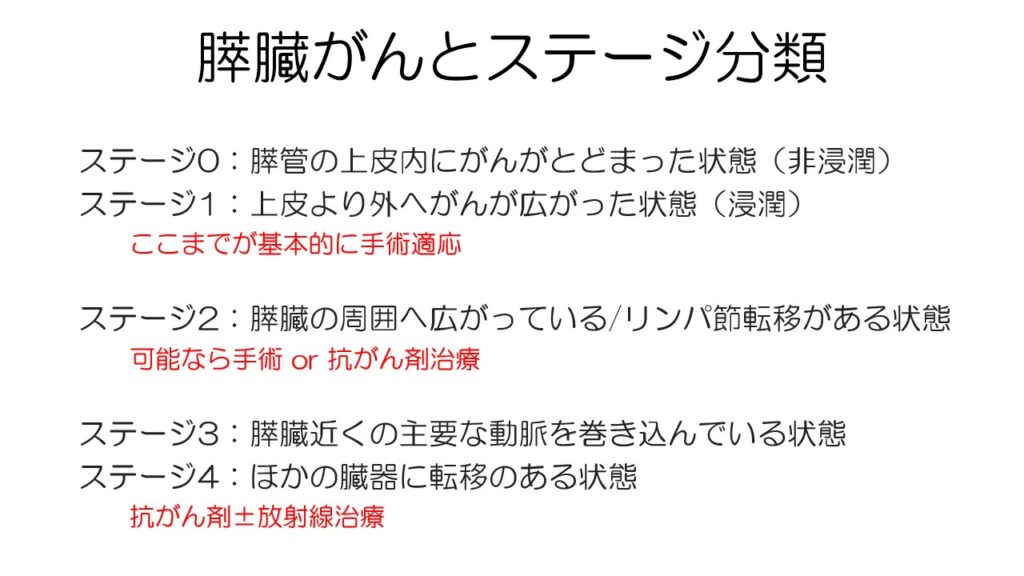

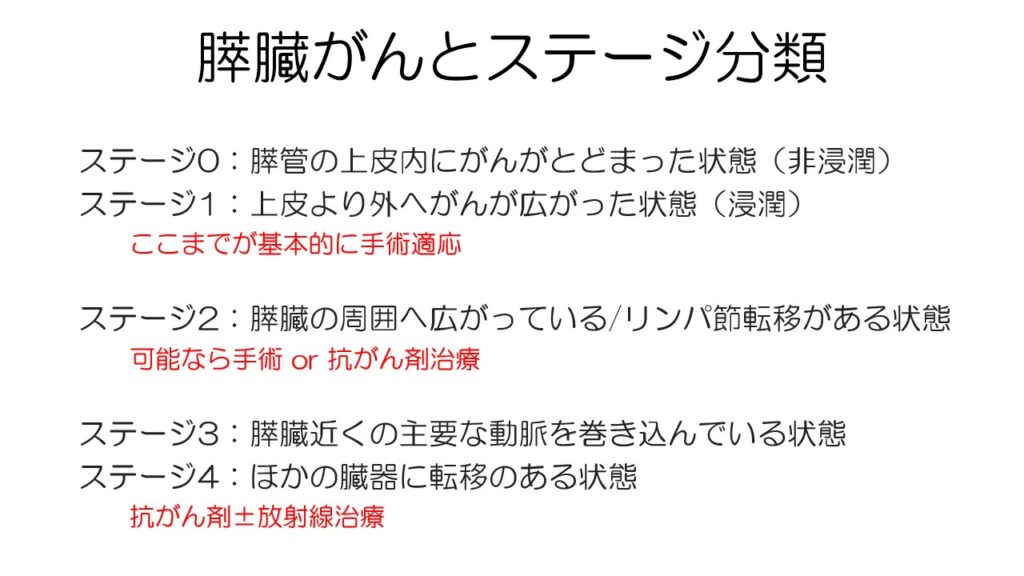

膵臓がんのステージ分類とステージ別の治療法

ほとんどの膵臓がん患者さんは、自身のステージを言えますが、「この状態だからこのステージなんだ」ということまで言える人は少ないです。

治療方針にも関わってくるので、できればそこまで知っておいた方が良いです。

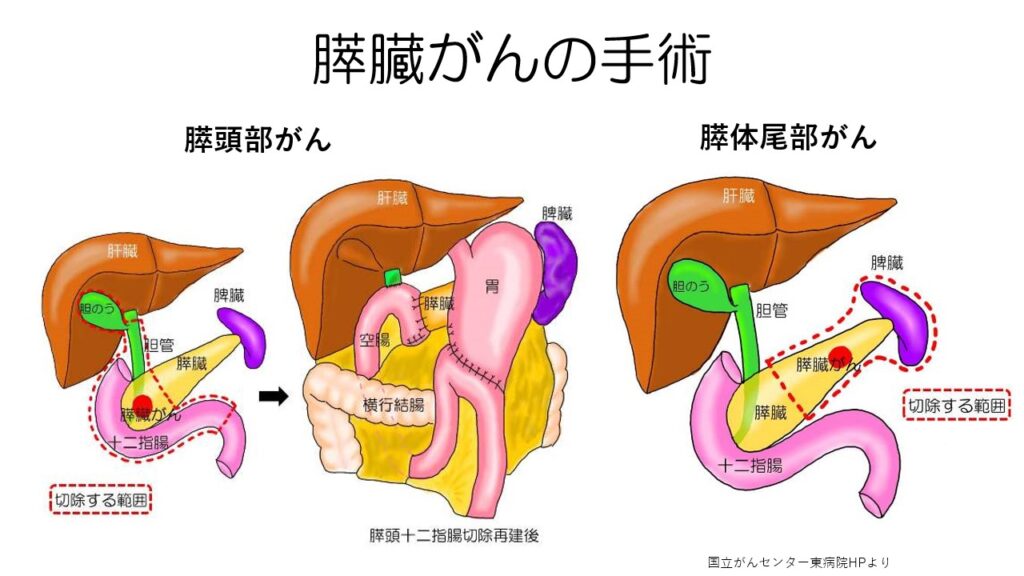

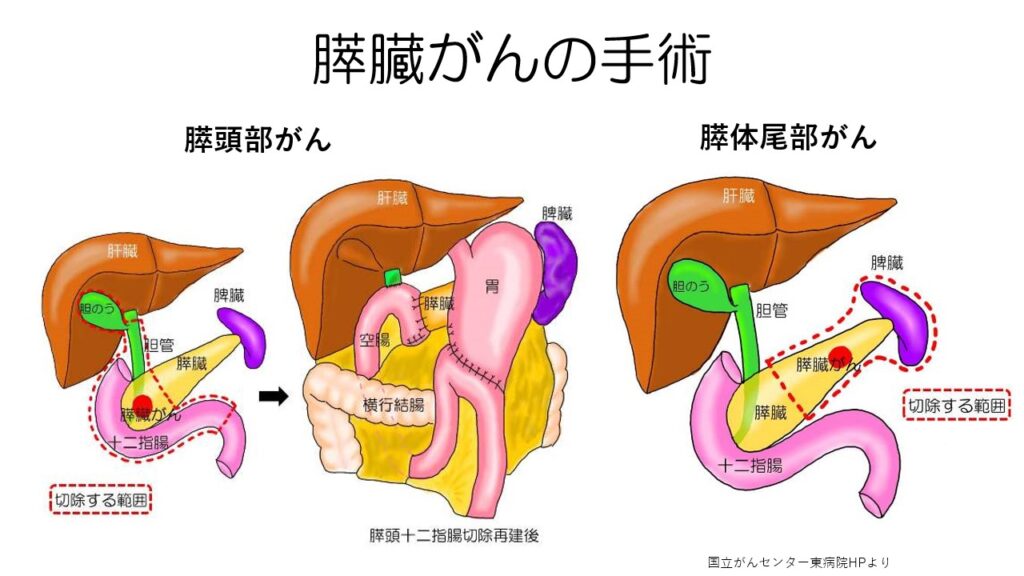

がんの存在する位置によって、手術の方法が全く異なります。

膵頭部のがんでは、膵臓の一部と、胆管、胃の一部と十二指腸を切除する、膵頭十二指腸切除術という、外科の中でも大手術が行われます。

膵体尾部のがんでは膵臓の一部と脾臓を切除します。

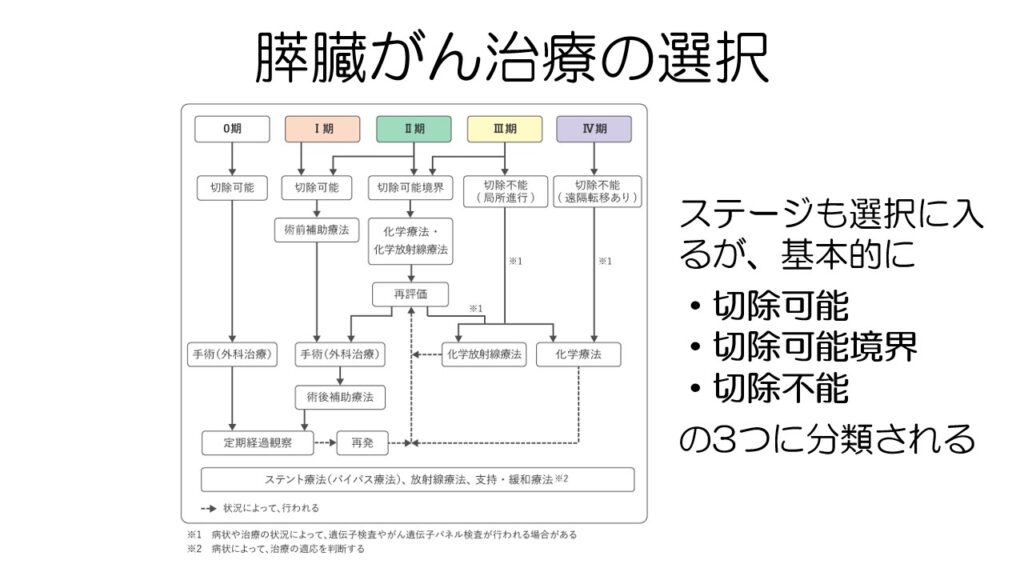

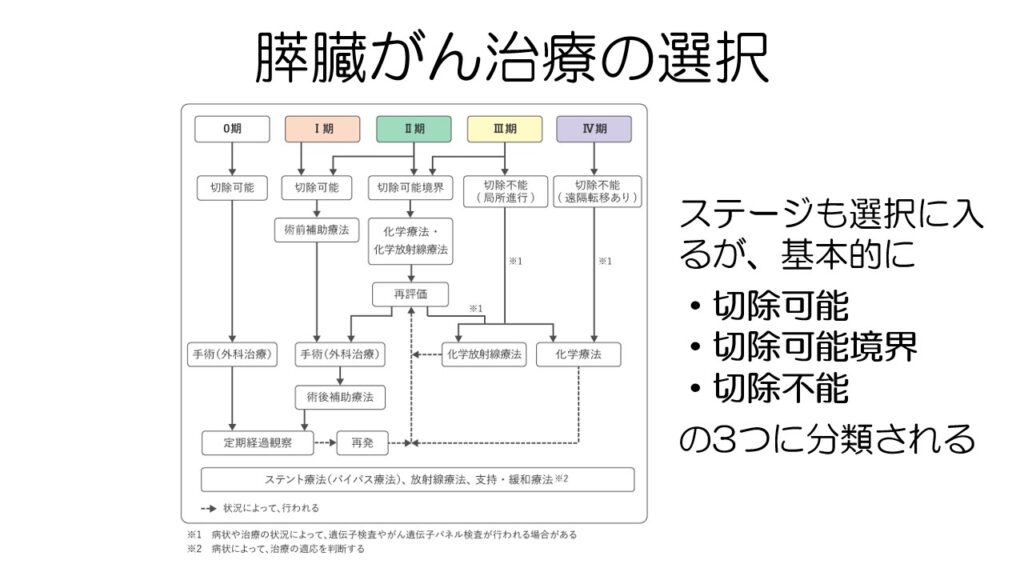

治療方針に関しては、以前はステージ別に決められていました。

しかし最近ではステージよりも切除可能かどうかの3分類で治療方針が決められます。

切除可能と言うのは、手術で完全に取り切れると判断されたということです。

手術でがんをすべて取り切れない状態が切除不能、どちらでもない微妙なものを切除可能境界と言います。

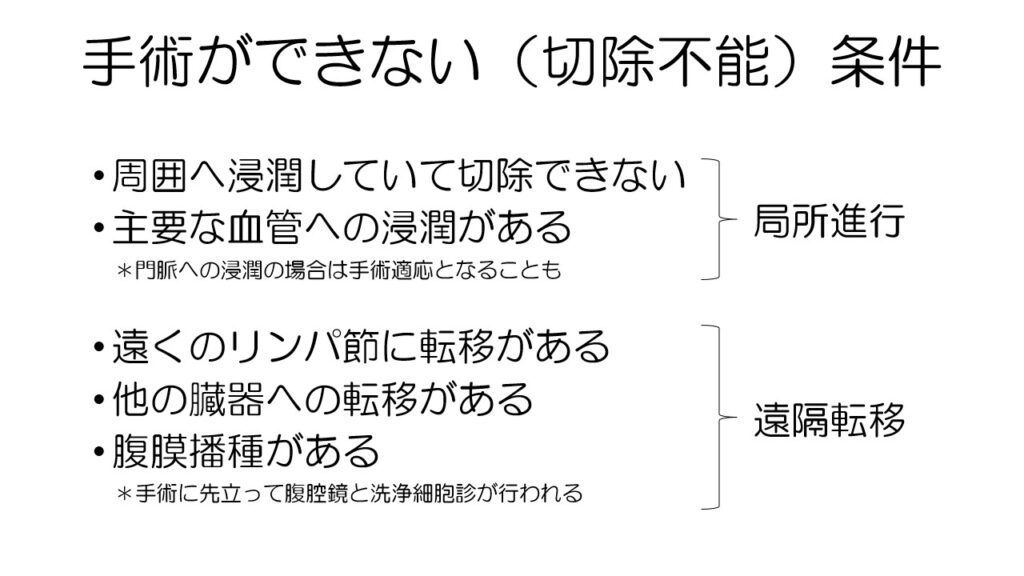

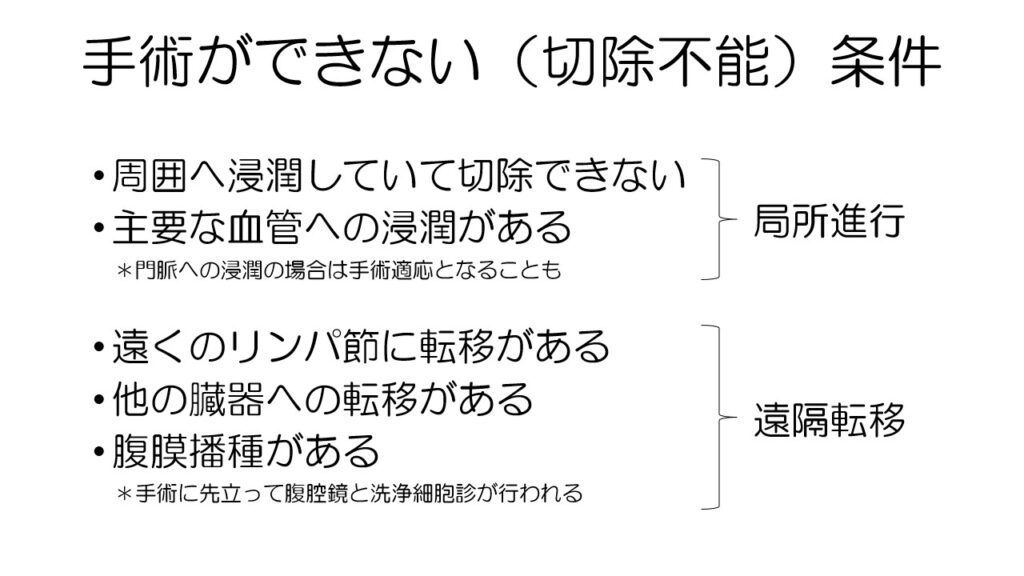

手術ができなかった場合には、なぜそうなったかも把握しておく必要があります。

太い血管を巻き込んでいたり、周囲に食い込んでいて手術で取り切れそうにないものは、局所進行切除不能と言われます。

遠隔転移がある場合も手術はできません。

切除可能境界の場合には、まずは抗がん剤や放射線治療を行い、手術可能な状態になれば手術を行います。

また、昔は手術できそうな膵臓がんに対して、まずは手術を行っていました。

しかし、最近では手術切除可能と判断されても、術前に抗がん剤を行った方が予後が良いことが分かってきたので、切除可能でも術前抗がん剤治療を行うようになってきました。

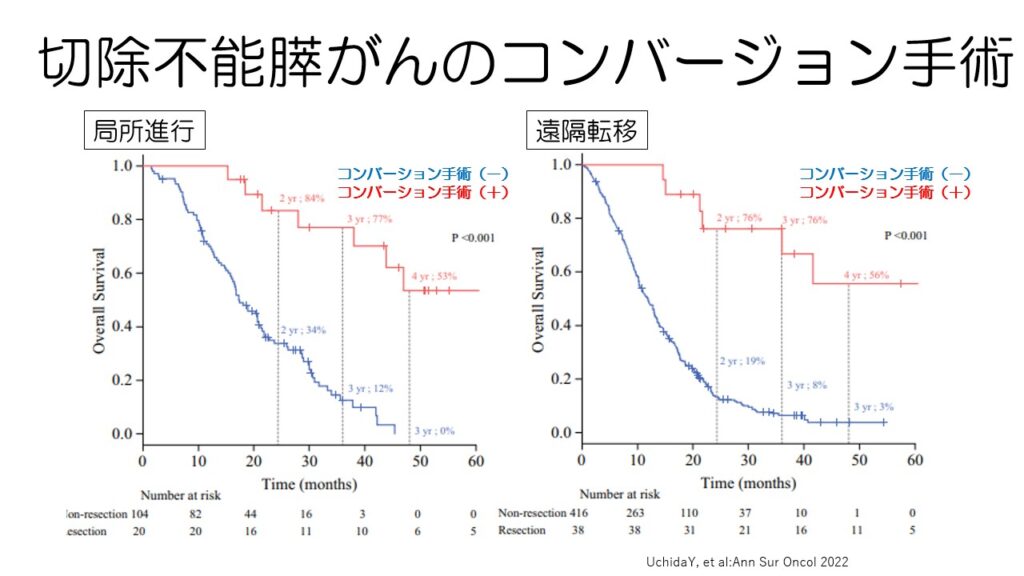

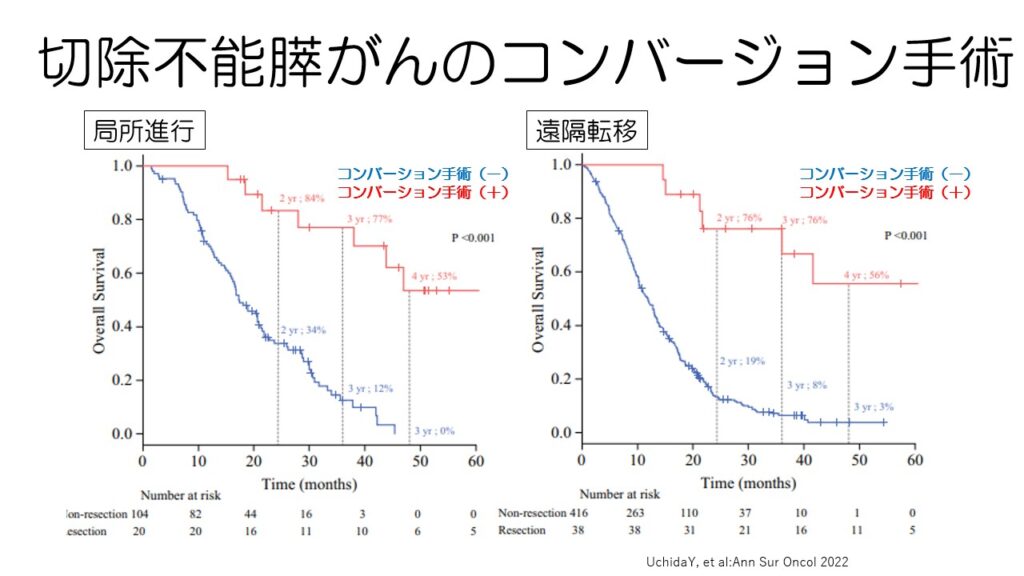

切除不能と診断されても、抗がん剤治療や放射線治療で手術ができるようになることもあります。

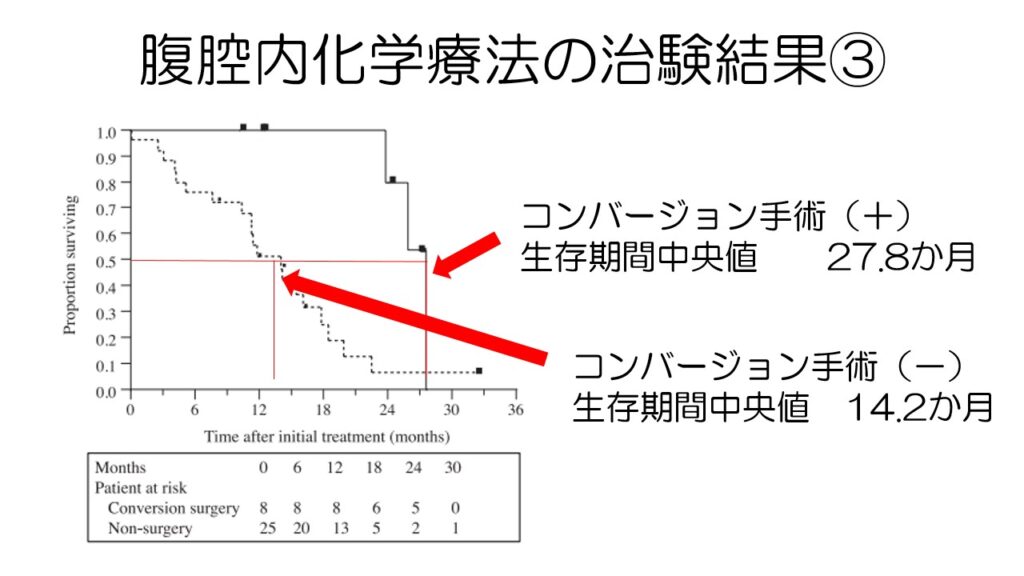

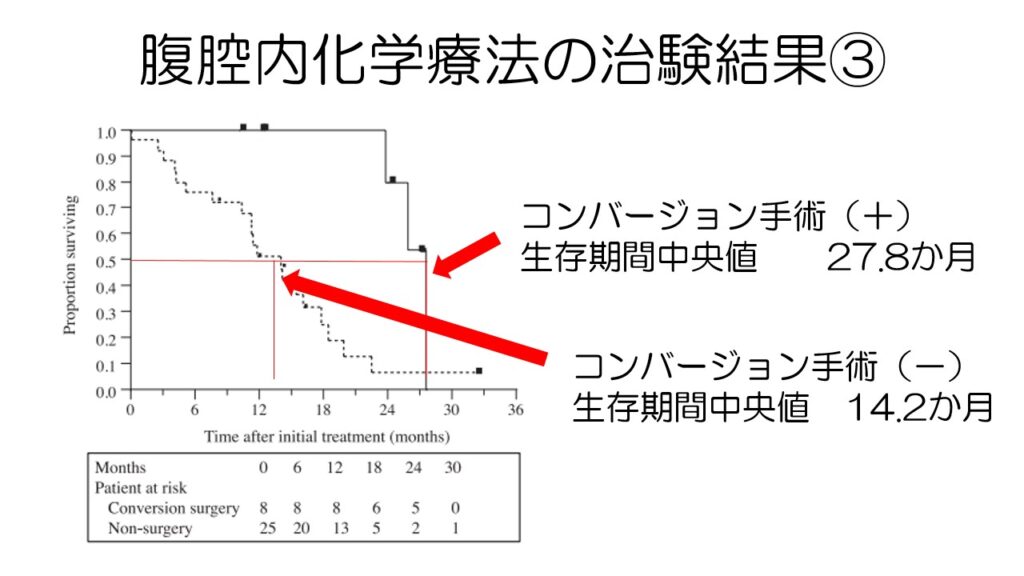

これをコンバージョン手術といいます。

切除不能と診断された患者さんでは、コンバージョン手術の有無で予後に大きな差が出るため、皆さんコンバージョン手術を目指します。

多くの医師が「手術不能=延命治療のみ」となってしまい、コンバージョン手術を諦めているため、コンバージョン手術を行うには患者側の働きかけや努力が必要です。

膵臓がんの薬物療法

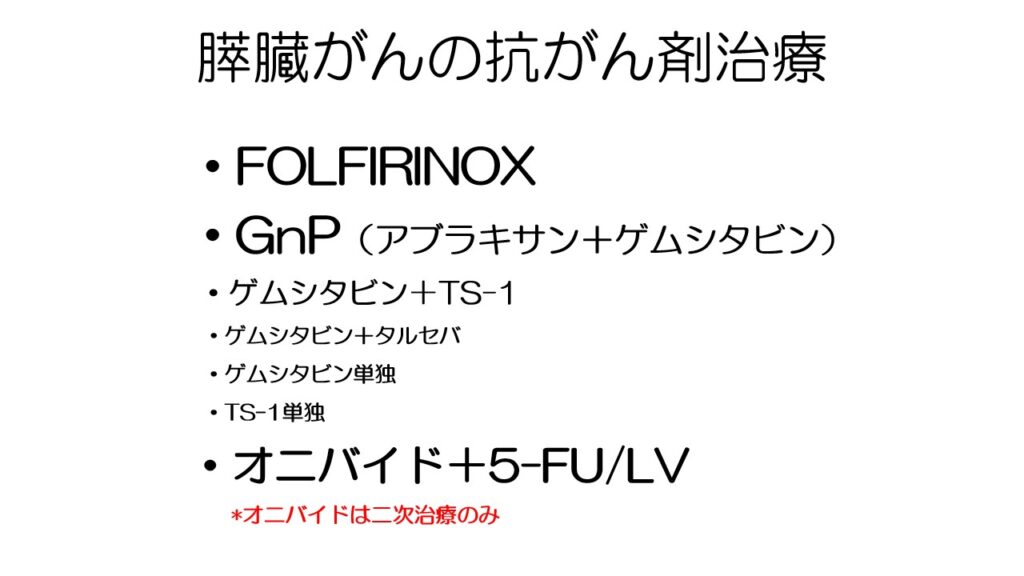

抗がん剤に関してはこのような種類があり、大文字で書いた3種類が主に使われます。

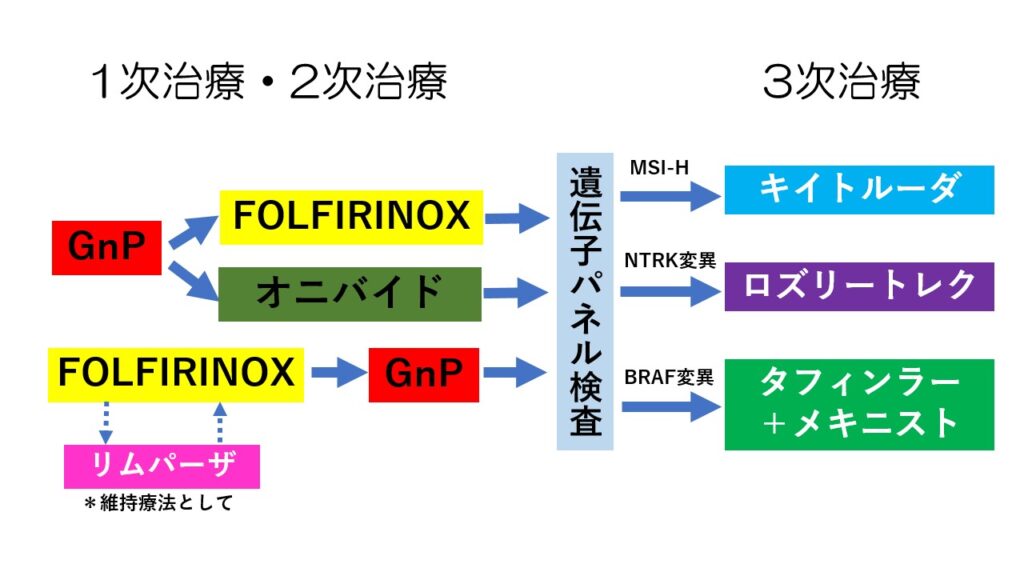

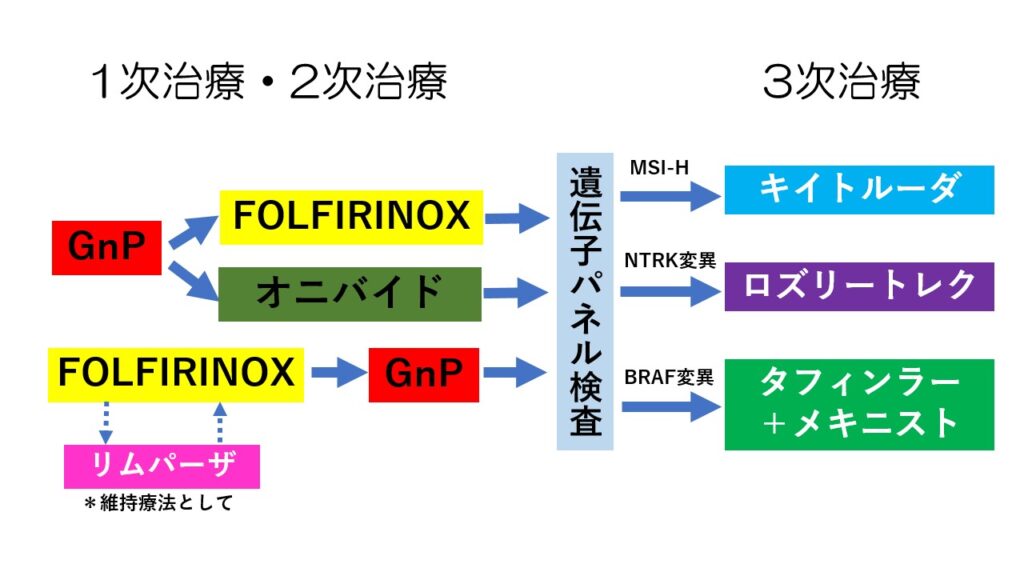

一次治療はFOLFOXかGnPのどちらかが行われ、オニバイドは二次治療で使われます。

全身状態が悪かったり、高齢だったりした場合には、副作用が軽いゲムシタビン単剤やTS-1単剤、もしくはその組み合わせが使われます。

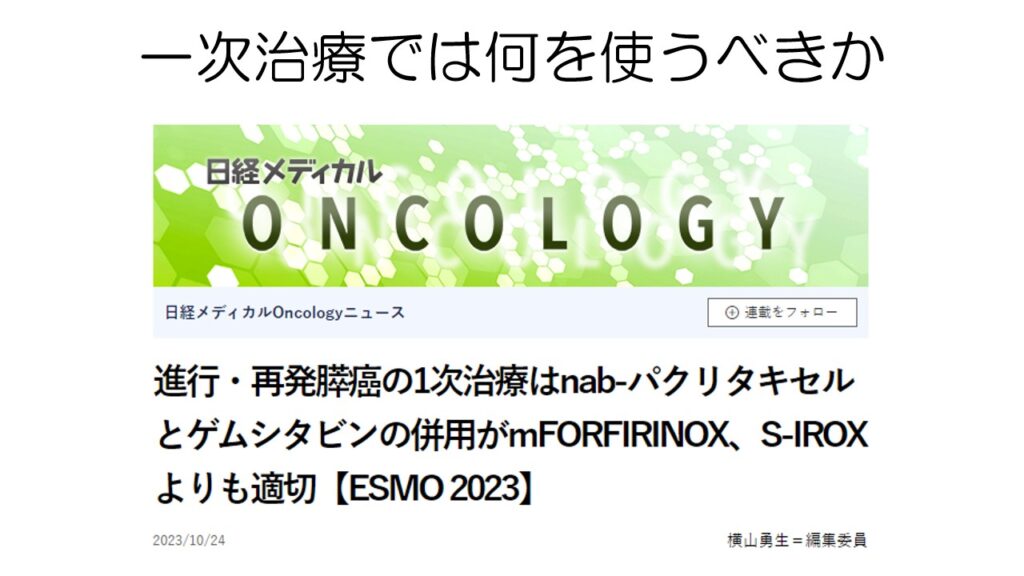

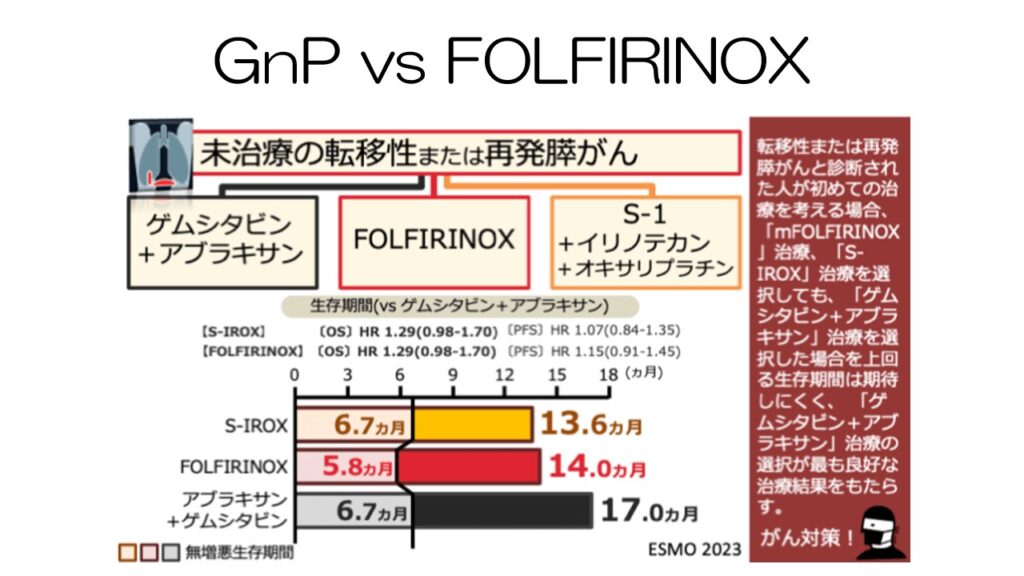

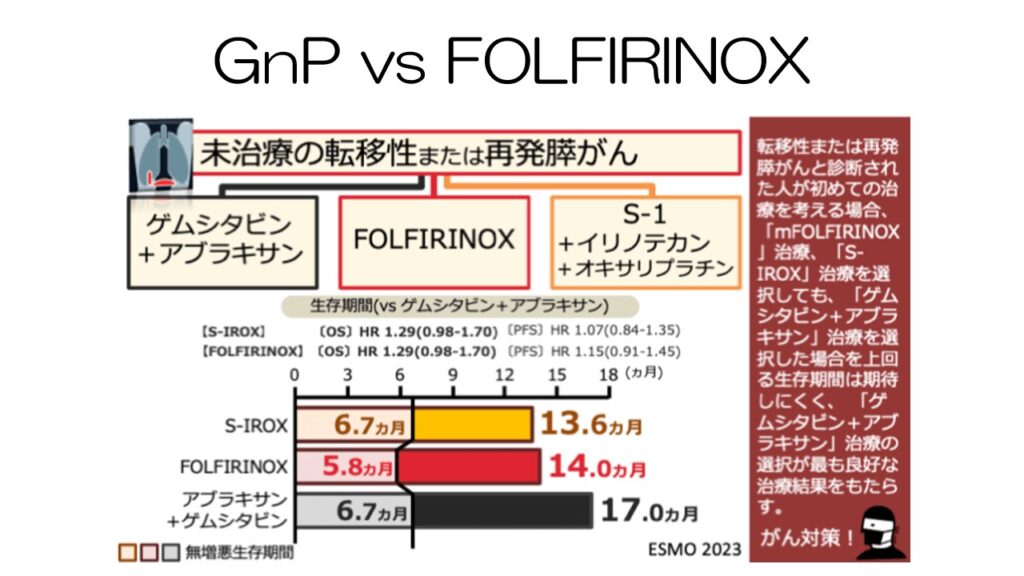

膵臓がんの一次治療で、FOLFIRINOXとGnPのどちらを選んだら良いか、医師の裁量に任されていましたが、昨年の欧州腫瘍学会で、GnP(アブラキサン+ゲムシタビン)を優先すべきだという報告がありました。

これまでは、若くて体力がある患者さんは副作用の強いFOLFIRINOX、高齢の場合は副作用が少し弱いGnPという感じで、医師が選択していました。

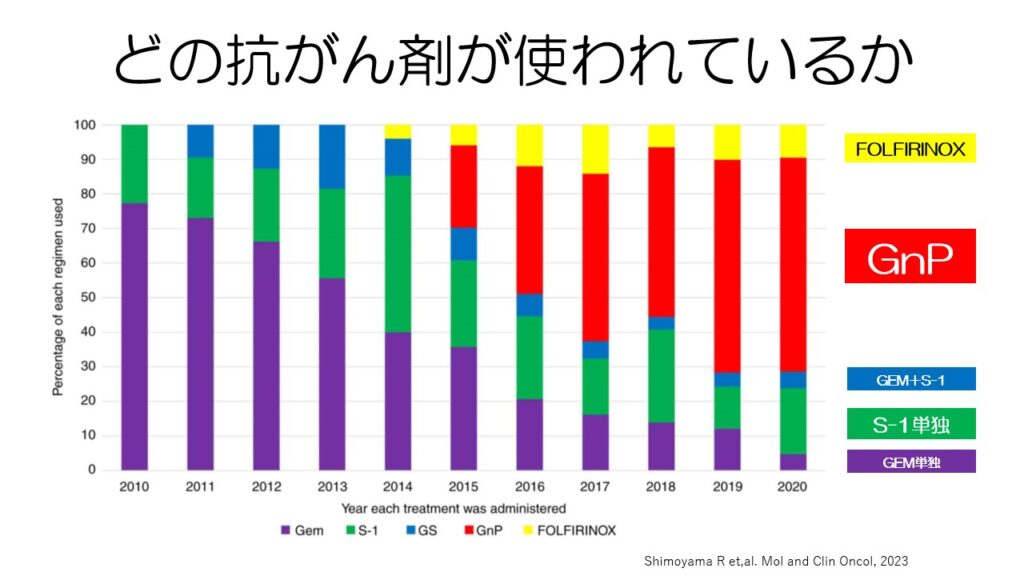

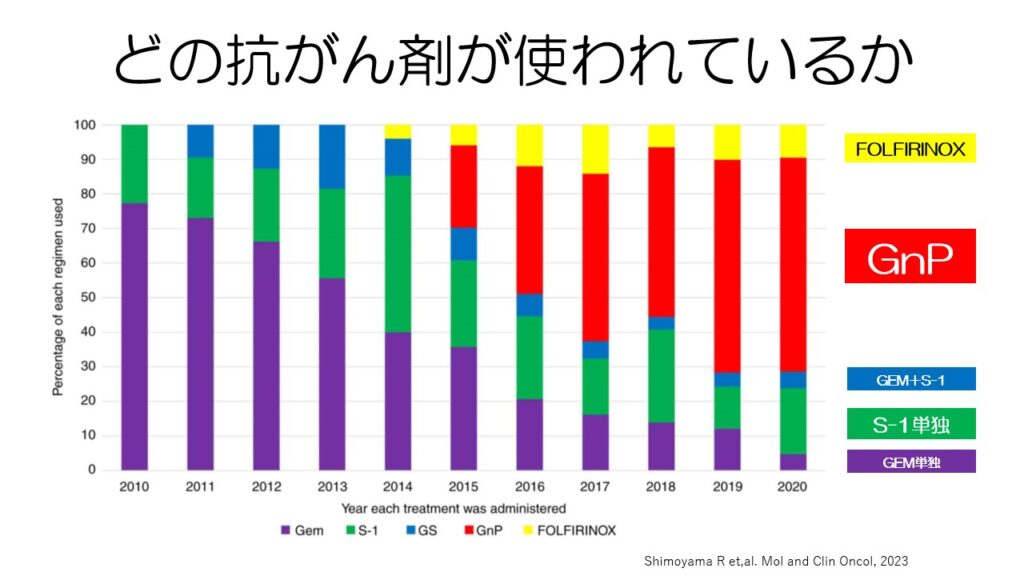

日本でどの抗がん剤が使われているかという調査では、GnPが圧倒的に多かったです。

膵臓がんが見つかる年齢が高いため、副作用の弱いGnPを選ぶことが多いのかもしれません。

あと、GnPだとポートを作らなくても良いですし。

こういった話をすると、「FOLFIRINOXから始まった自分はダメだったんじゃないか」と落ち込む人がいます。

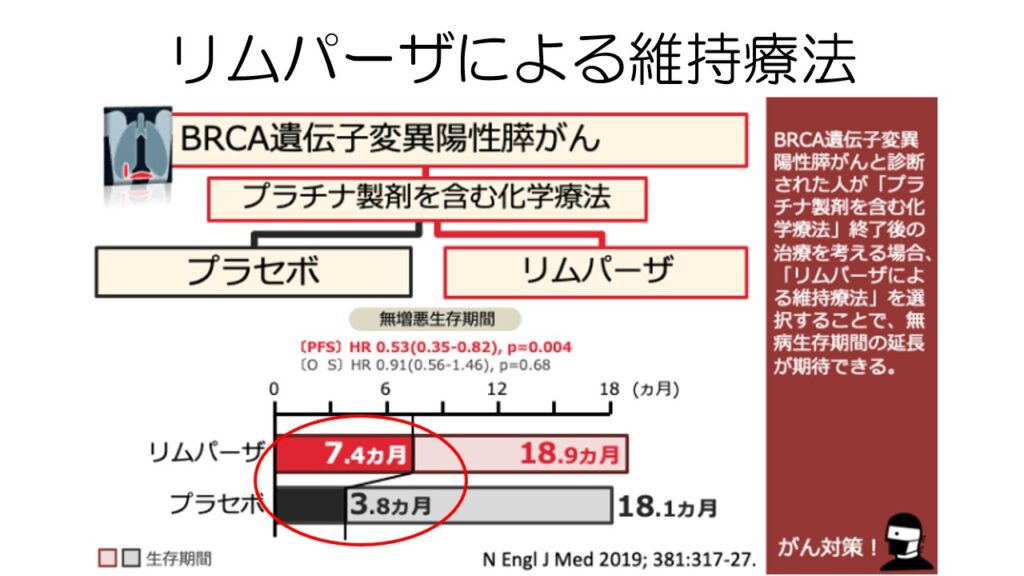

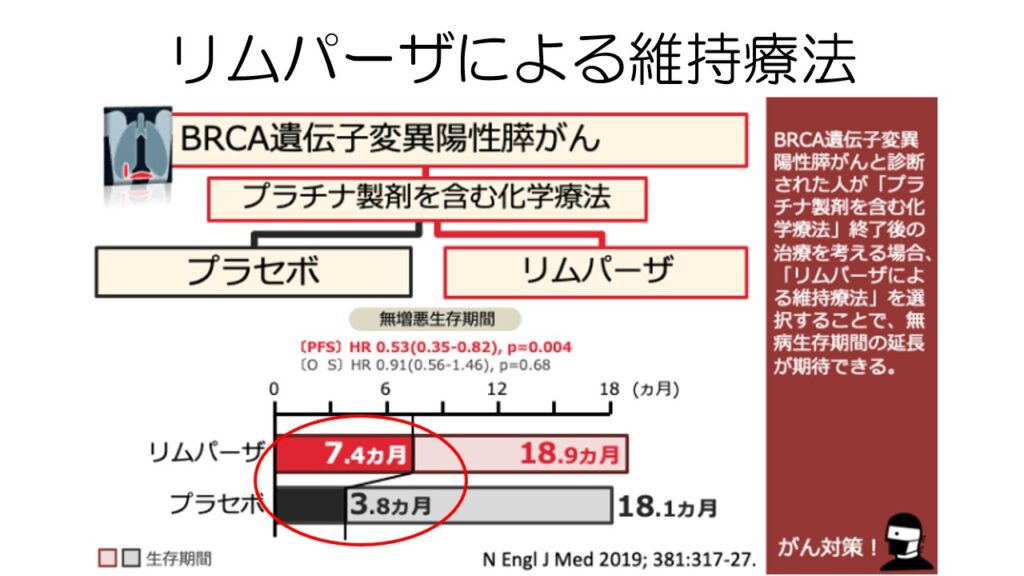

ただ、膵臓がんで5%いると言われているBRCA遺伝子変異の患者さんは、FOLFIRINOXがよく効くのと、化学療法が長期間(16週が目安)奏功した後の維持療法として、リムパーザという薬剤が使えるというメリットがあります。

ただ、BRCA遺伝子の検査結果が出るまでに3週間かかるので、その結果を待たずにどちらかの抗がん剤治療を始めることが多いです。

この治験の結果を見ると、GnP(アブラキサン+ゲムシタビン)の方が生存期間が長く、GnPから始めた方が良さそうな感じがします。

もしBRCA遺伝子異常があり、リムパーザを使用できれば、無増悪生存期間が延長することが分かっています。

生存期間は変わらないように見えますが、リムパーザを使用していると2年までは生存率にほぼ差が無く、3年以降に大きな差が出てくると言われています。

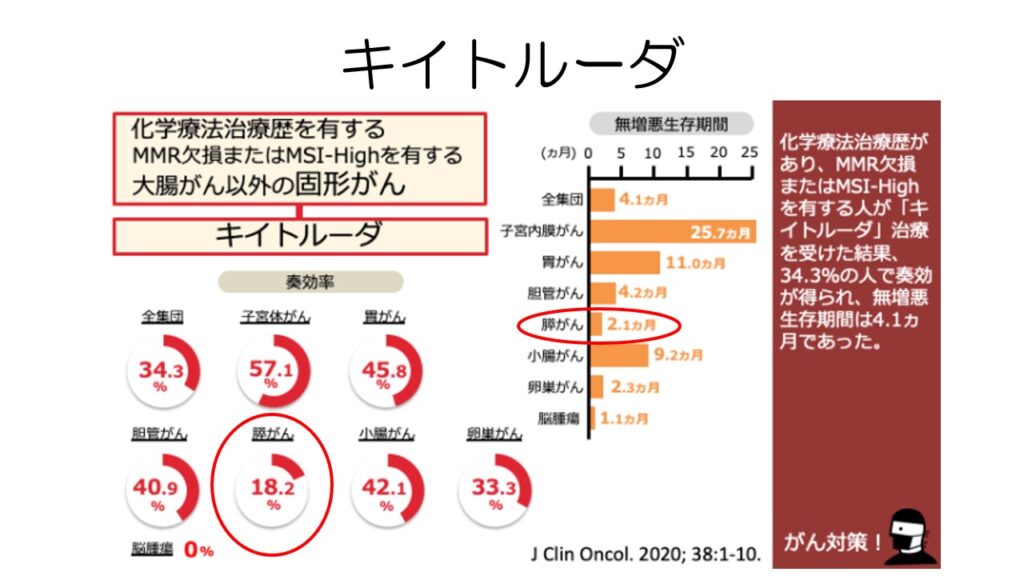

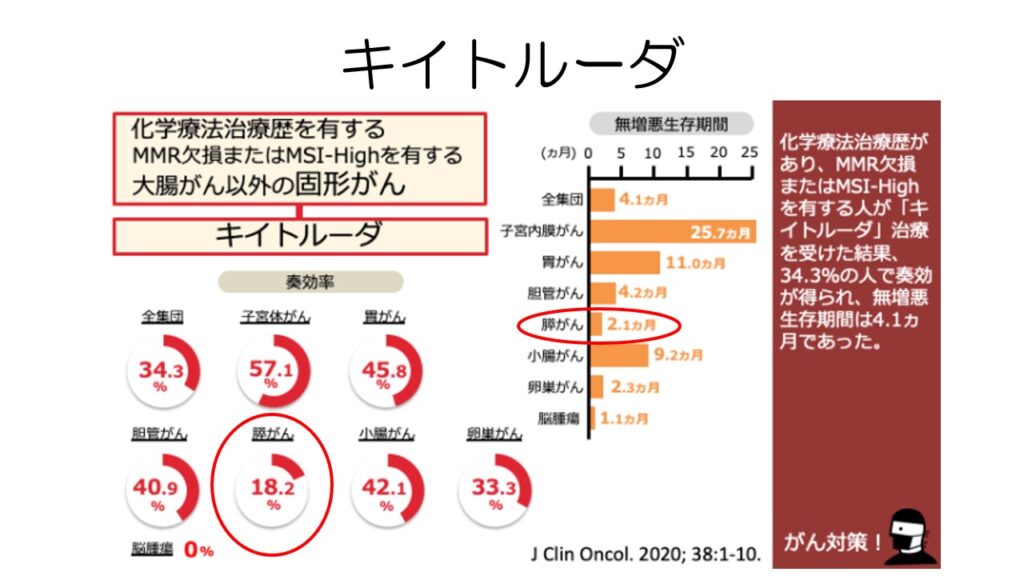

こちらは3次治療以降になりますが、MSI-H(マイクロサテライト不安定)の人はキイトルーダという免疫チェックポイント阻害薬が使えます。

膵臓がんでMSI-Hが見つかる可能性は1-2%程です。

MSIは診断時の病理検査か遺伝子パネル検査で調べます。

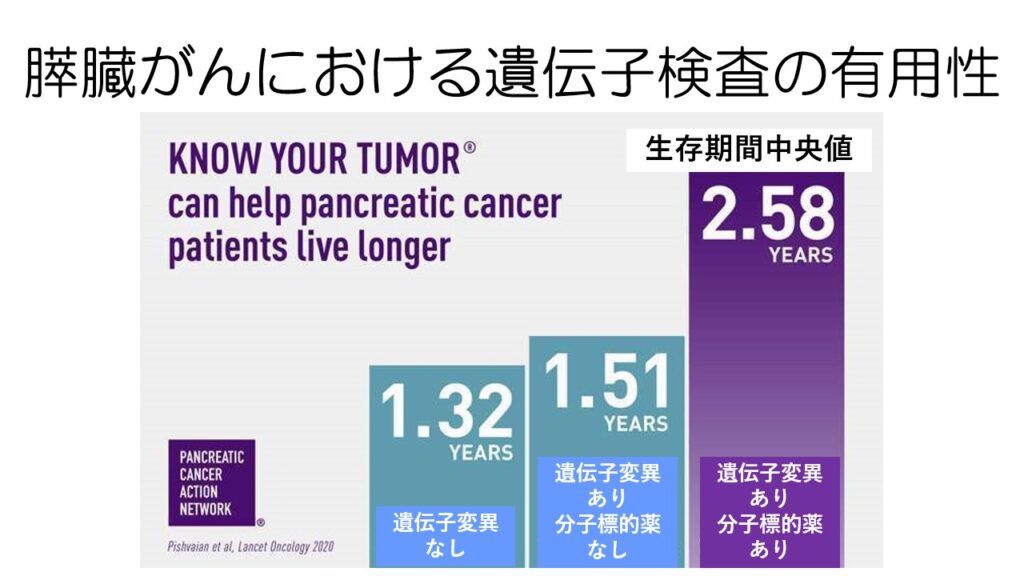

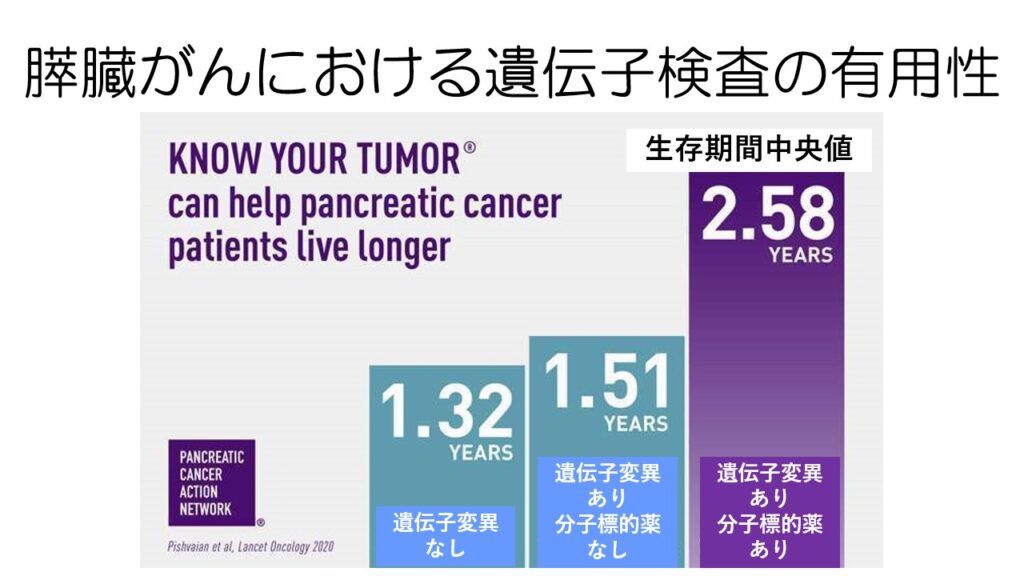

日本では標準治療が終了となった時にしか行えない、遺伝子パネル検査ですが、海外では診断と同時に行われます。

遺伝子異常がありそれに対応する分子標的薬を適切なタイミングで使用できたら、生存期間が延長することが分かっています。

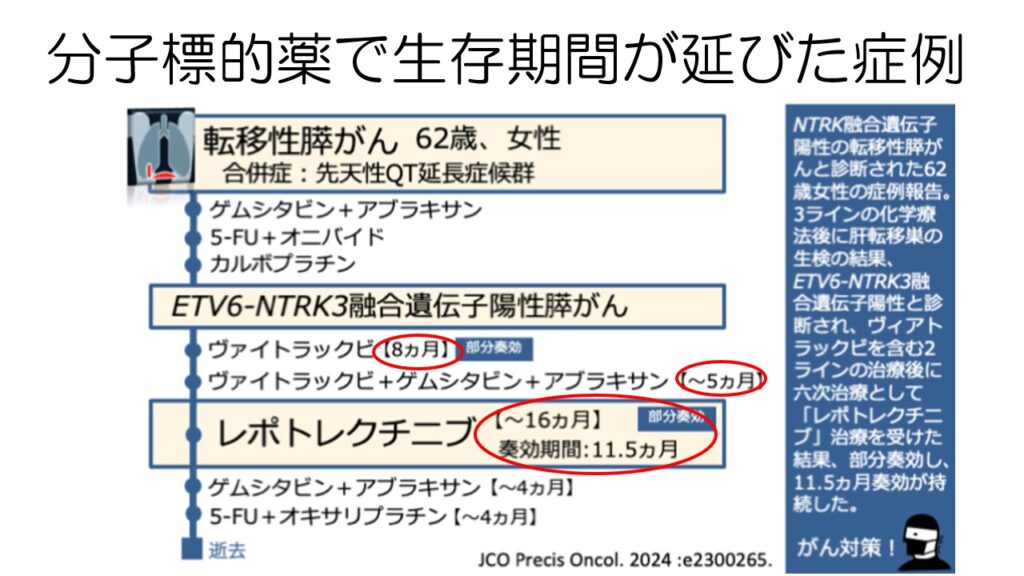

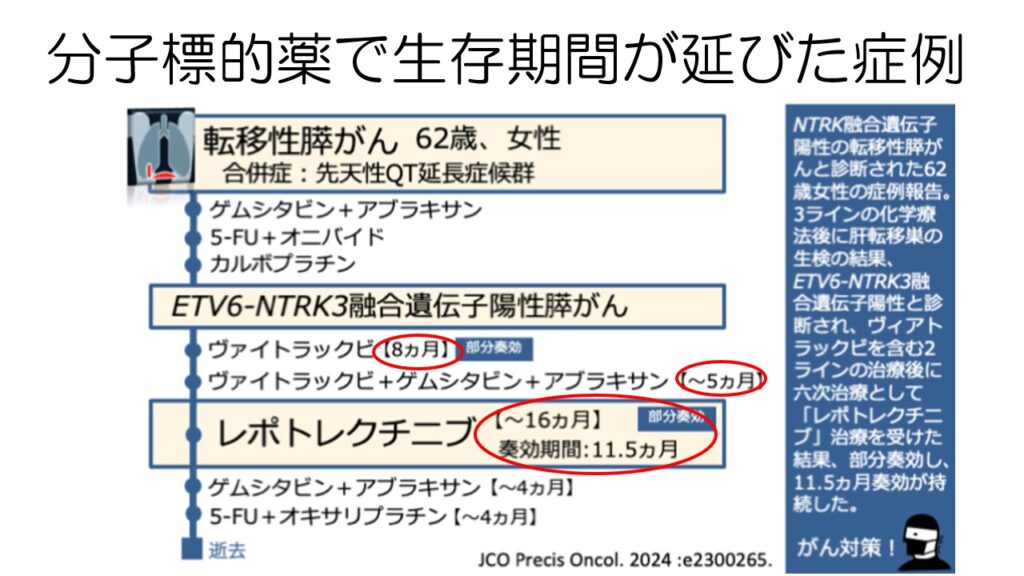

NTRK融合遺伝子陽性の膵臓がんの患者さんで、分子標的薬で生存期間が大幅に延びた患者さんの症例報告です。

この方は分子標的薬を29か月も使用しています。

期待される治療法

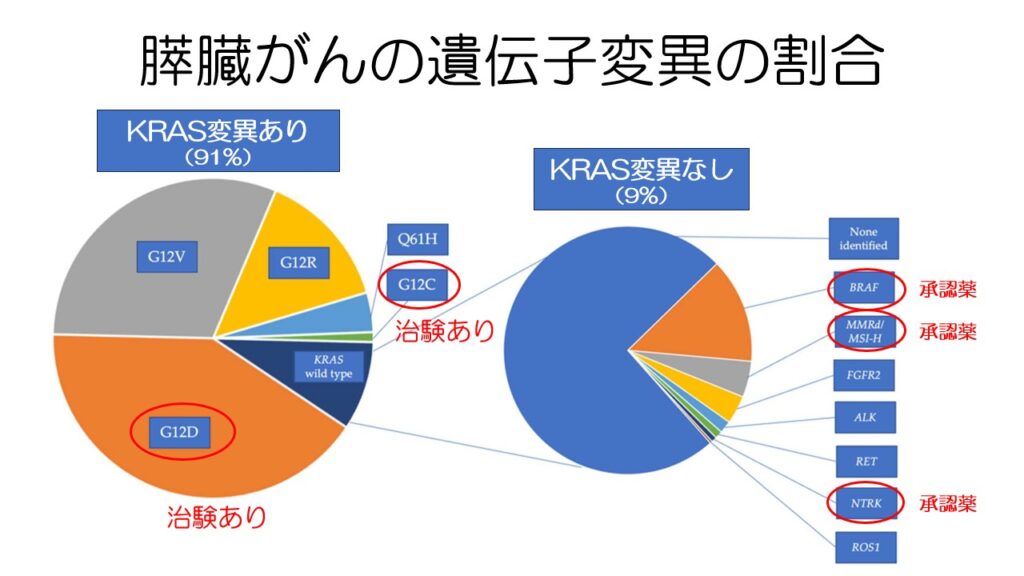

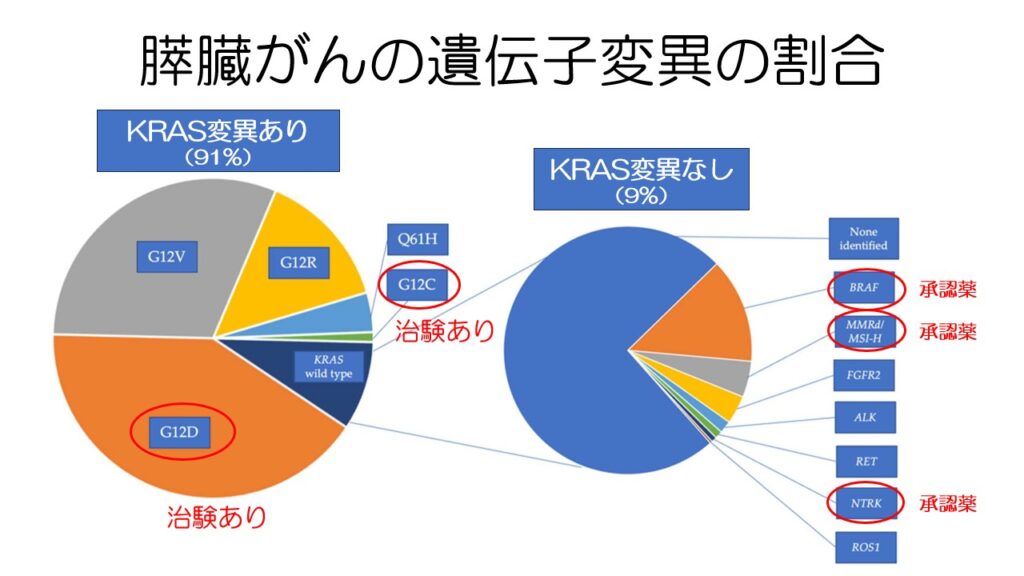

では、どのような人が分子標的薬が使えるのか。

膵臓がんの遺伝子変異の割合から見てみると、かなり確率は低いと言えます。

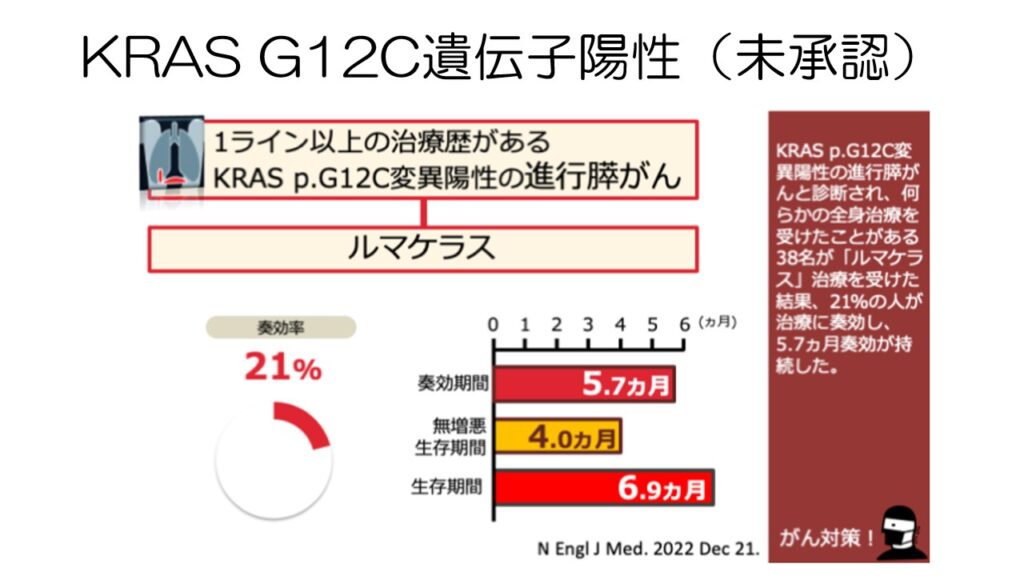

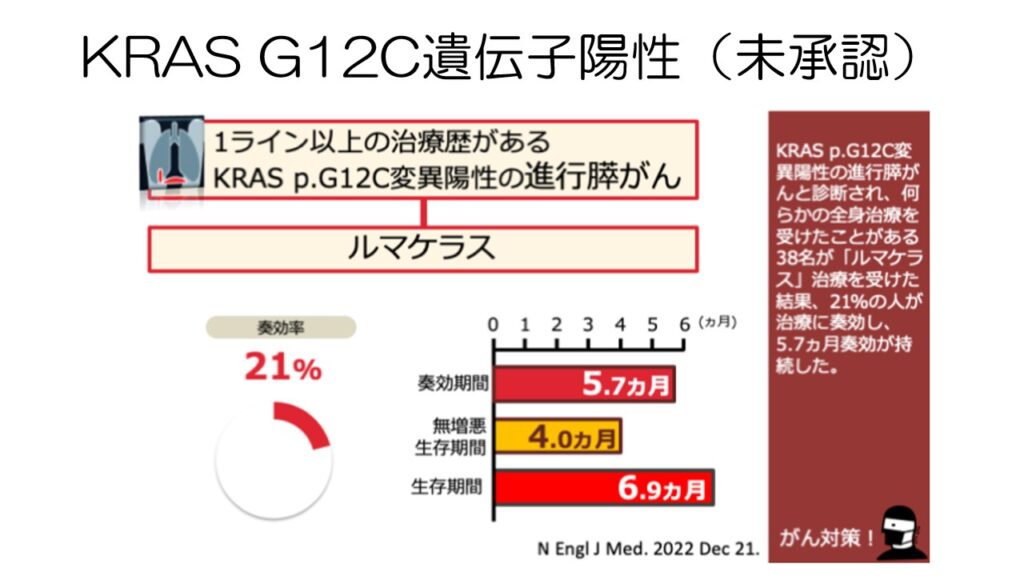

最も多いKRAS遺伝子変異で、まだ承認薬が無いというのが残念なところではあります。

すでに肺がんではKRAS G12Cという変異に対する治療薬が登場しているので、こちらが適応となるのが早いかもしれません。

ただ、肺がんではKRAS変異の中でこのG12Cという変異が最も多いのですが、先ほどのスライドで紹介した通り膵臓がんでは最も少なくなっています。

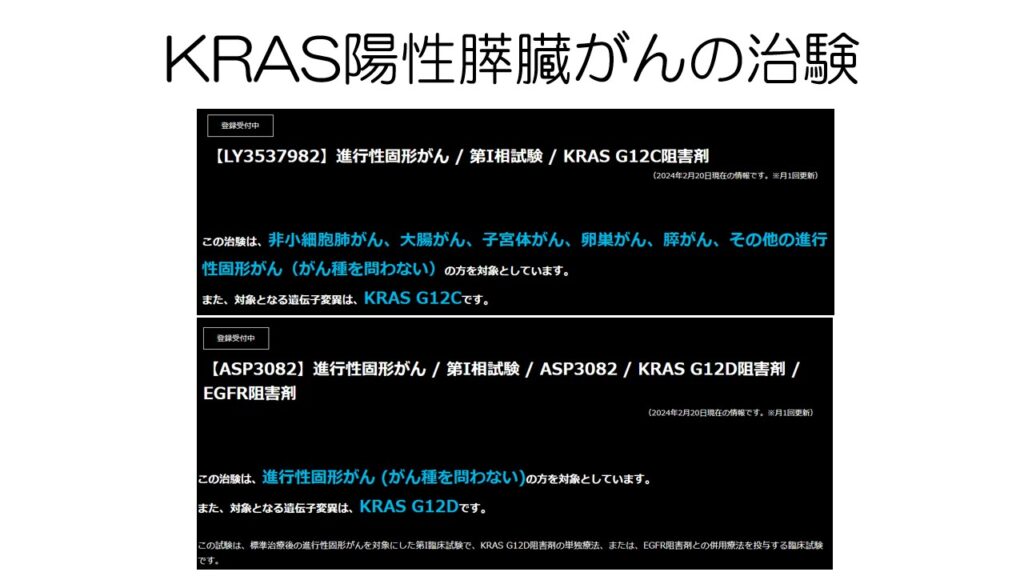

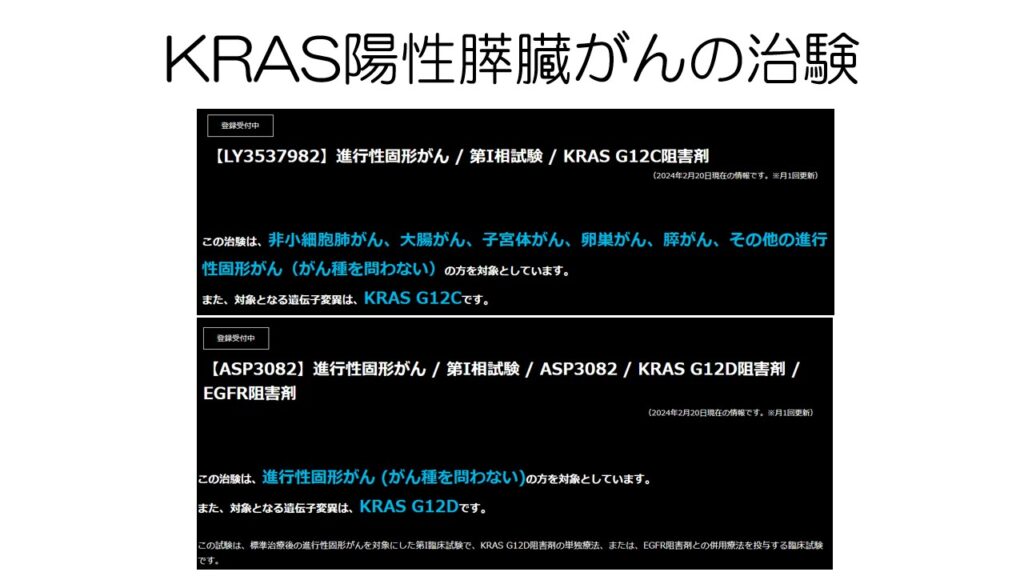

KRAS変異の中でG12C、G12Dが陽性の場合、治験があります。

その他の遺伝子に対する分子標的薬の治療を見てみます。

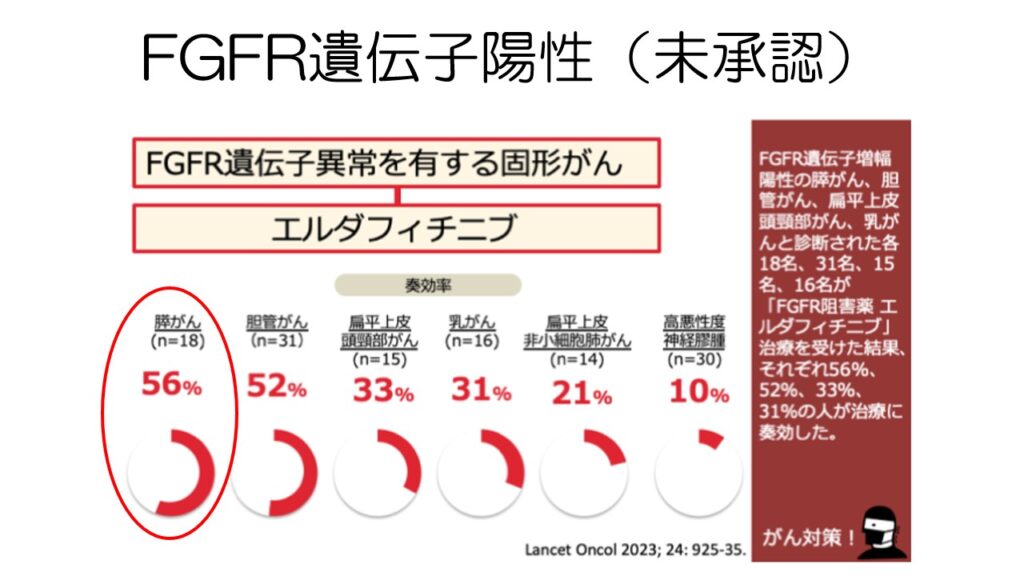

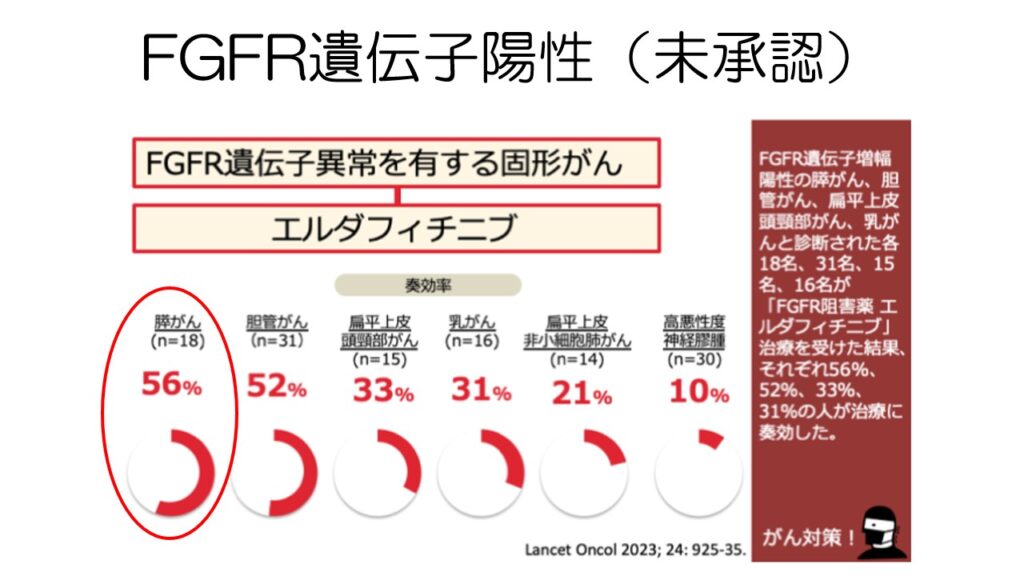

海外での治験ですが、FGFR遺伝子変異があった場合、奏効率はなんと56%もあります。

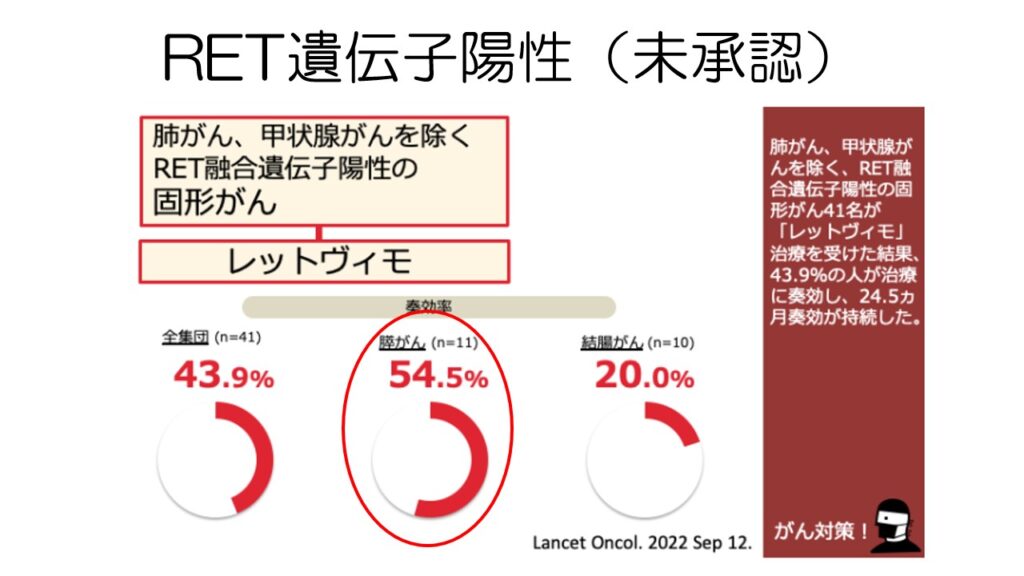

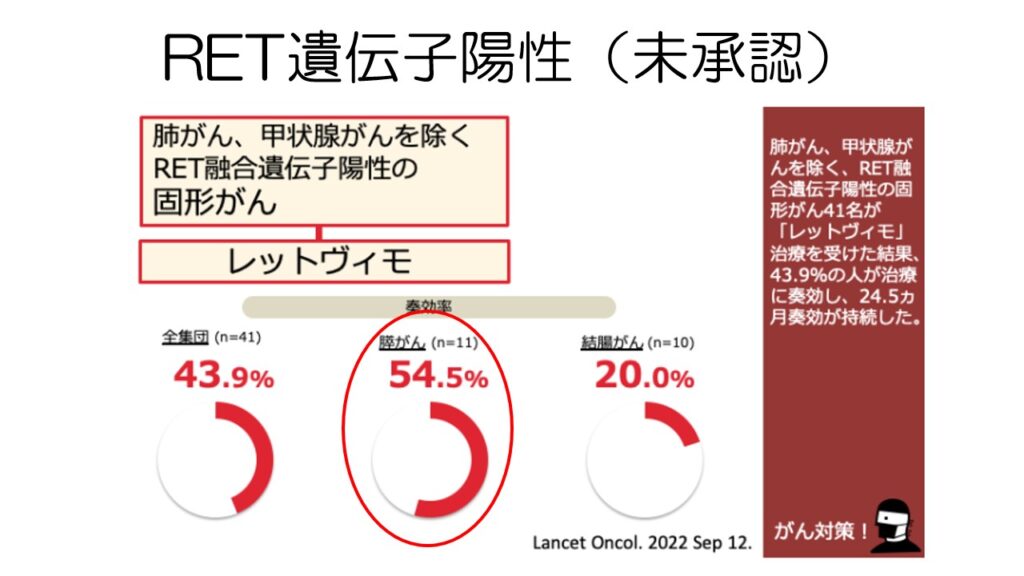

こちらも、54%という高い奏効率が見られています。

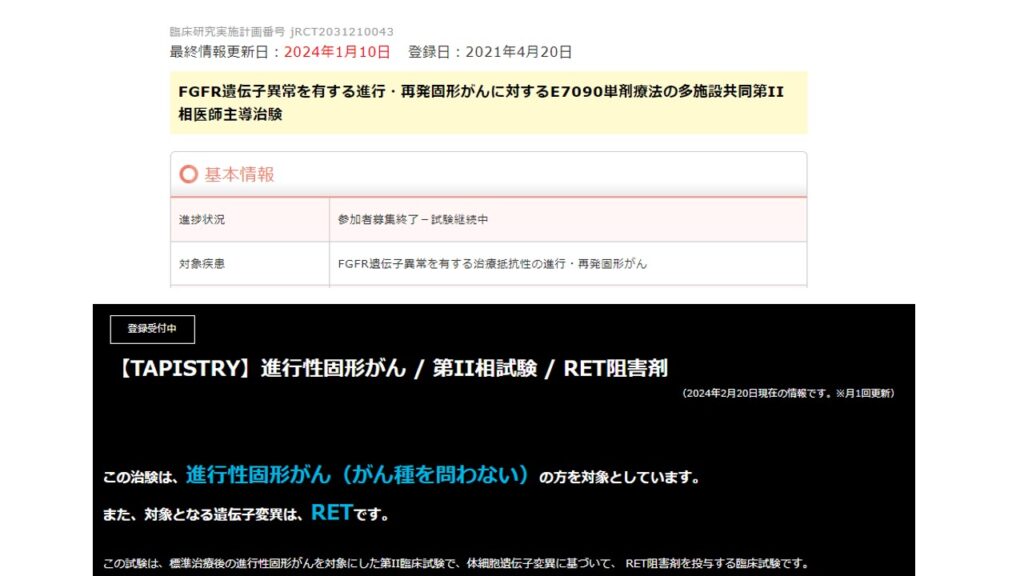

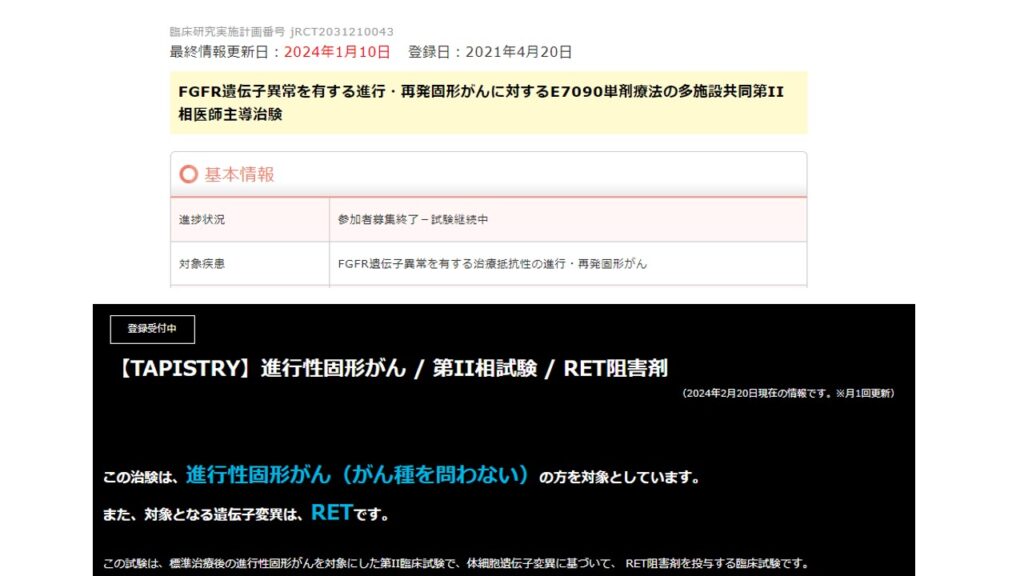

ちなみに、今ご紹介した2つの遺伝子異常は、どちらも治験が行われています。

素早く遺伝子パネル検査を行い、状態が良いうちに治験にというのが、今現状でできることだと思います。

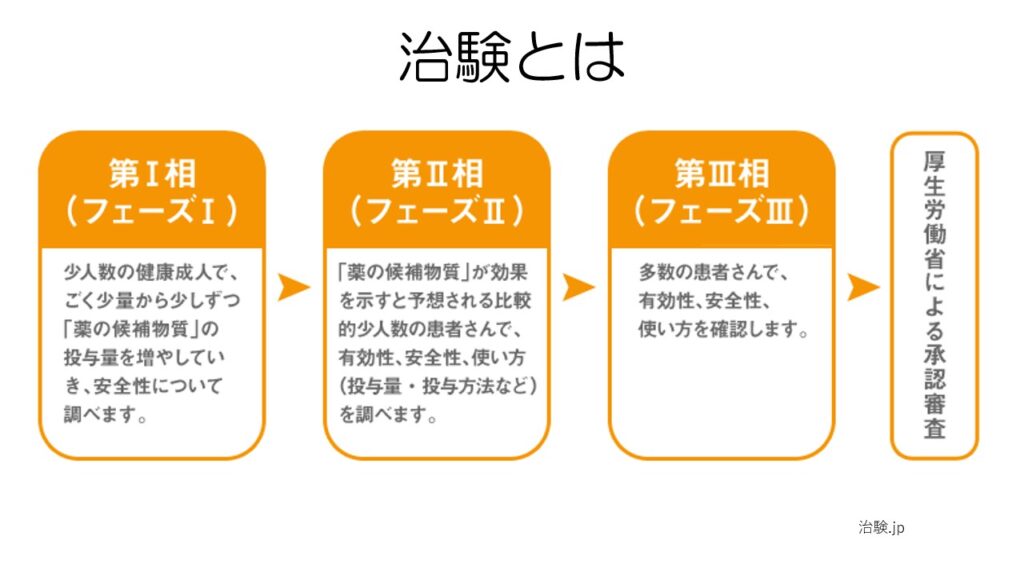

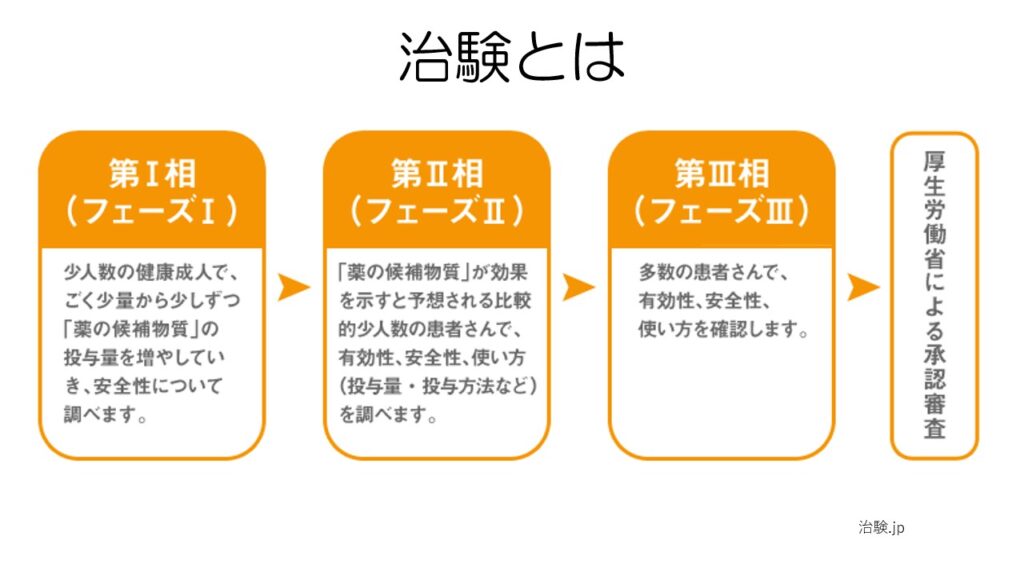

治験については、治験.jpというサイトが分かりやすく解説していますので、見てみてください。

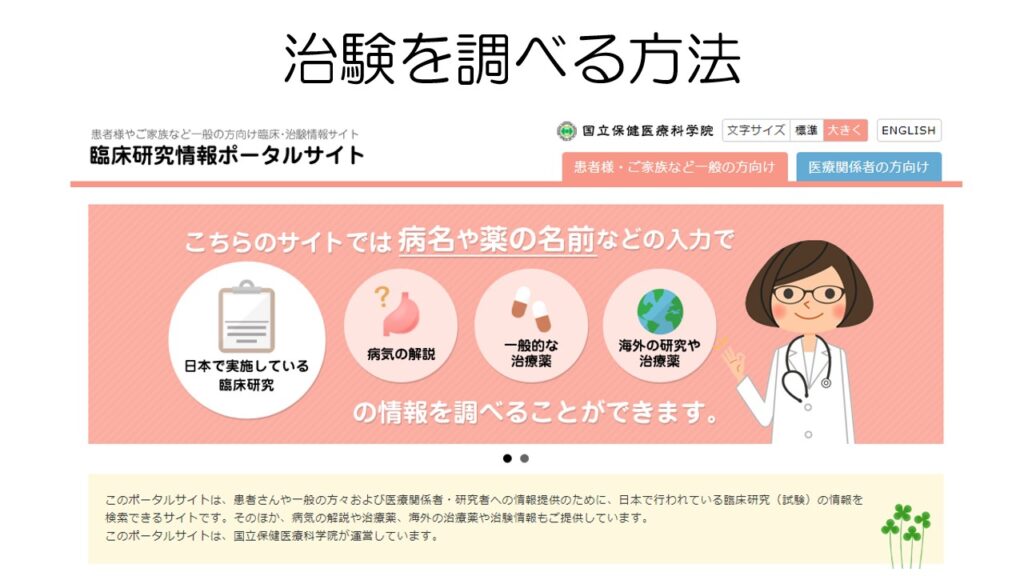

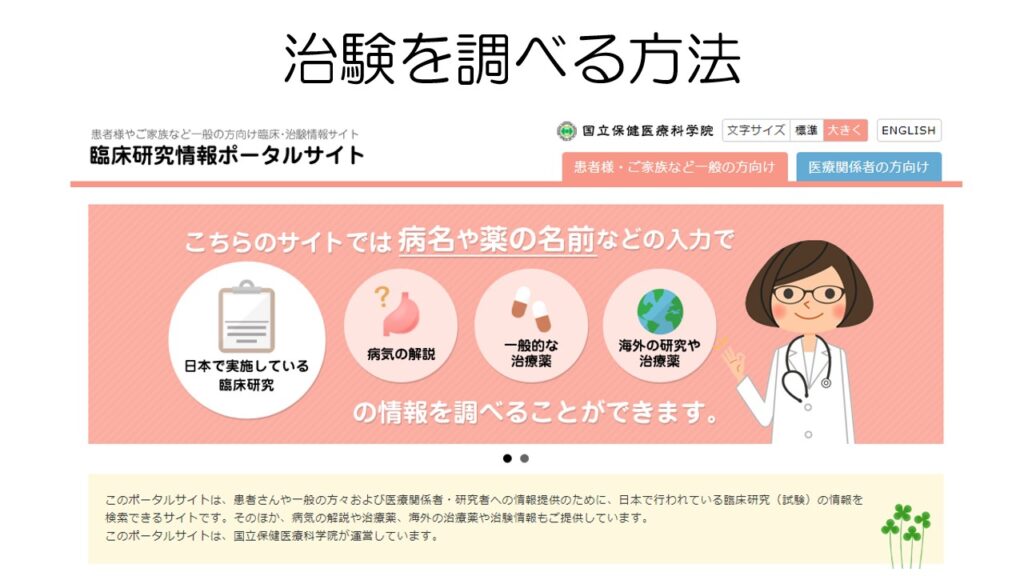

今行われている治験をどうやって調べるか。

こちらのサイトが有名ですが、一般の方向けには実はちょっと難しめです。

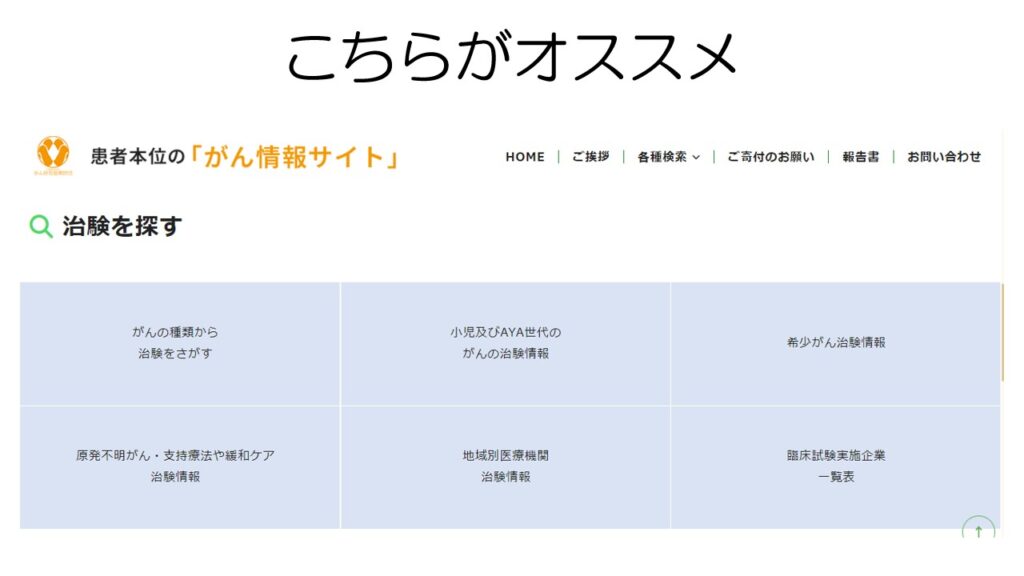

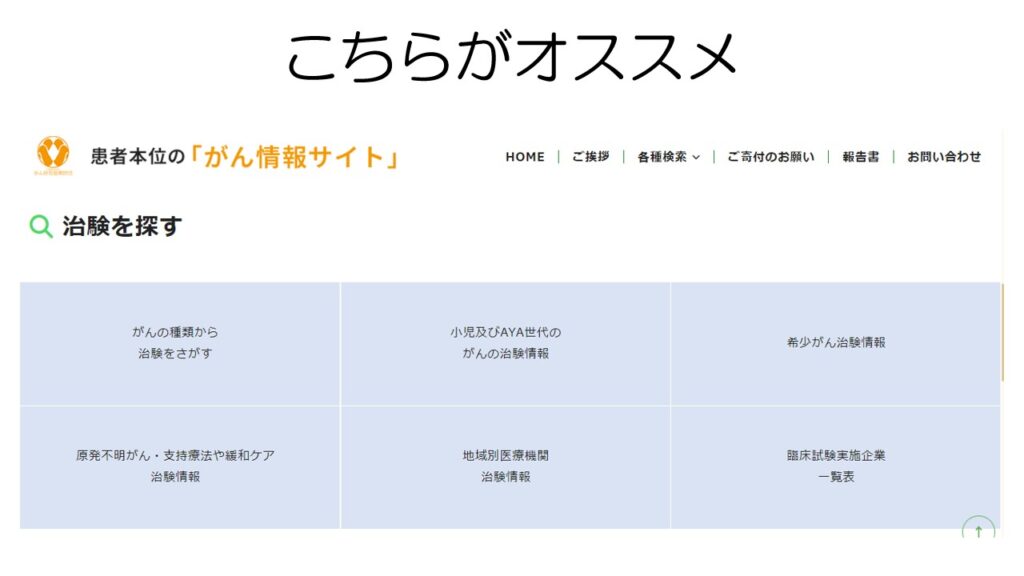

個人的にはこちらの、「患者本位のがん情報サイト」が検索しやすくてお勧めです。

主治医とのコミュニケーションが取れていれば調べてくれる場合もありますが、基本的には自分で見つけるものです。

その上で、きちんと適応まで理解して、主治医に提案するというのが理想です。

局所療法

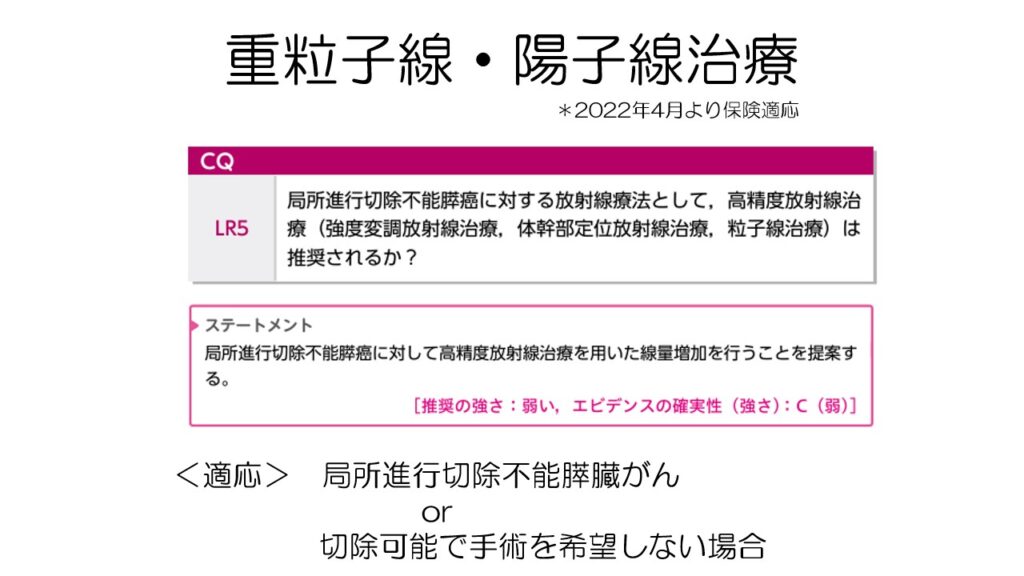

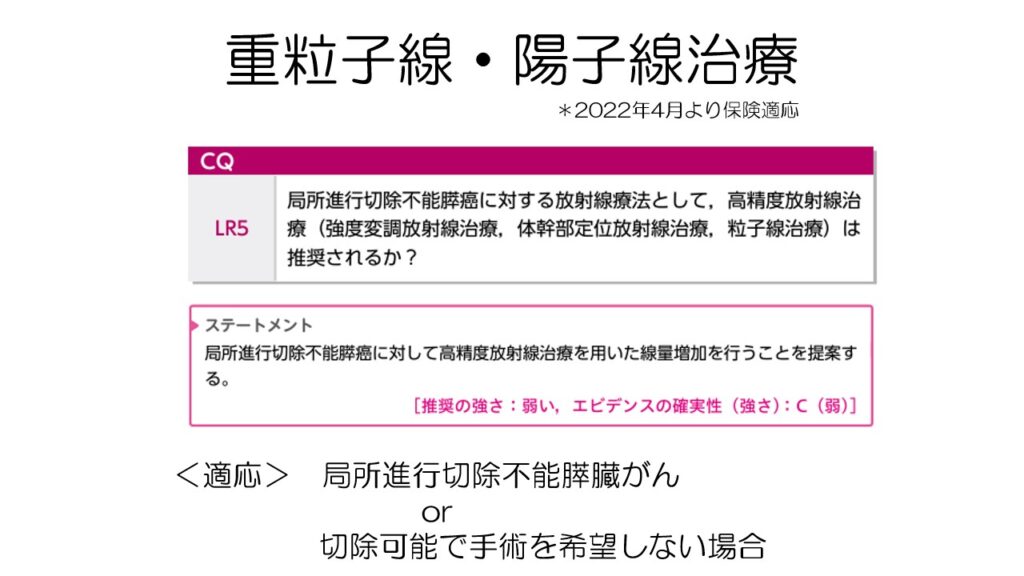

重粒子線や陽子線と言った粒子線治療もよく質問を受けますが、適応となるケースは少ないです。

遠隔転移がなく、血管などを巻き込んで手術ができない症例に限り、2022年から保険適応となりました。

重粒子線のメカニズムや適応のことを理解せずに、「何でもかんでも重粒子線で治るのでは?」と考えて主治医に重粒子線の話をする患者さんや家族がいます。

それをしてしまうと、主治医から「この人はがんのこと分かってない」と判断され、その後の意見を聞き入れられなくなって、コミュニケーションが難しくなります。

そうなると、主治医の判断で治療が進んでいきパネル検査なども受けづらくなることもあります。

私が情報が重要と言っているのはこのような理由です。

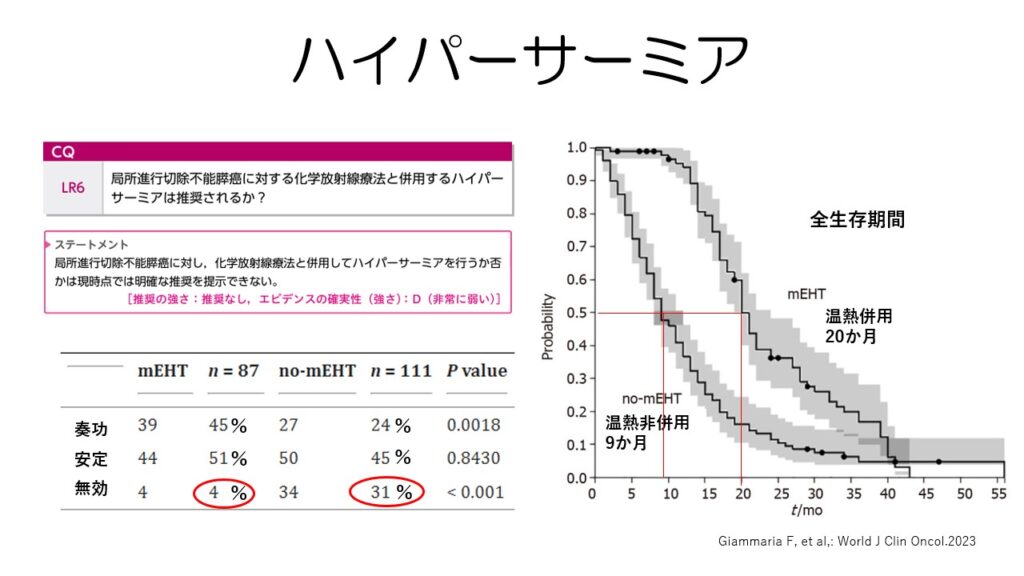

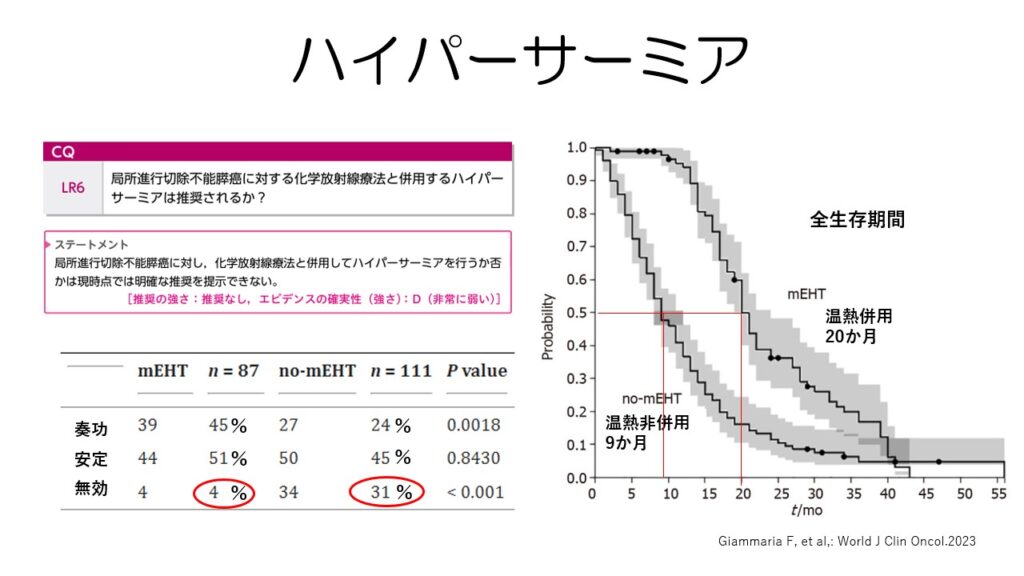

ハイパーサーミアを受けられる施設は少ないですが、最新の論文では、「奏効率に有意差はないけど、無効となった症例が明らかに少なかった。生存期間も延長した。」という報告があります。

局所進行(ステージ3以下)の場合には、併用した方が良いと思います。

ちなみに、遠隔転移がある症例でのデータはありません。

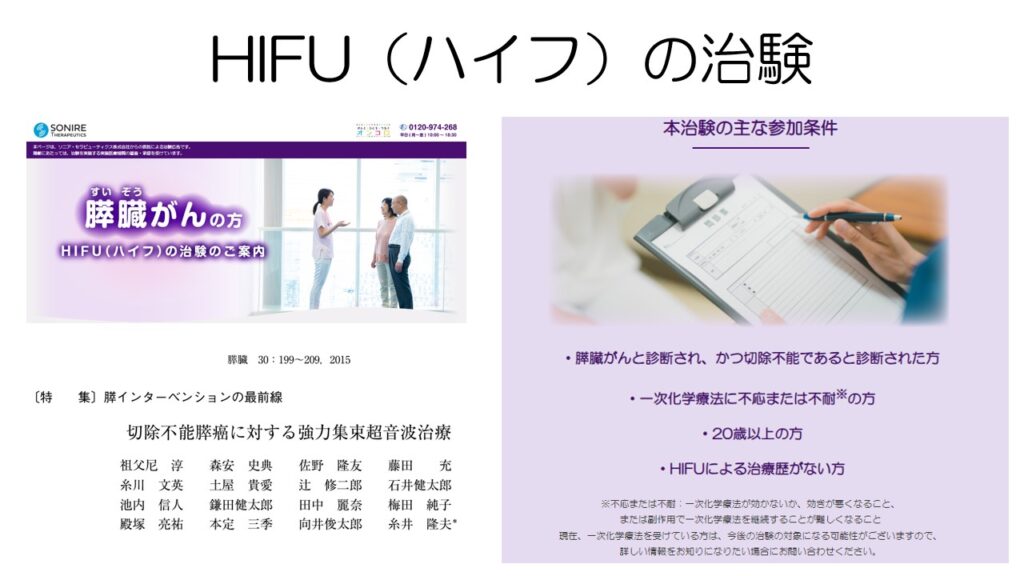

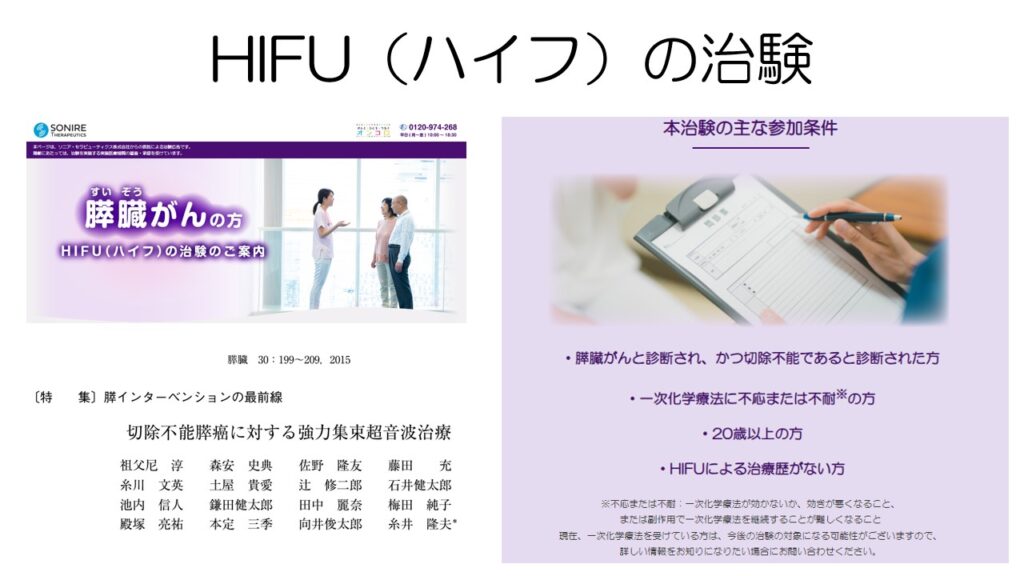

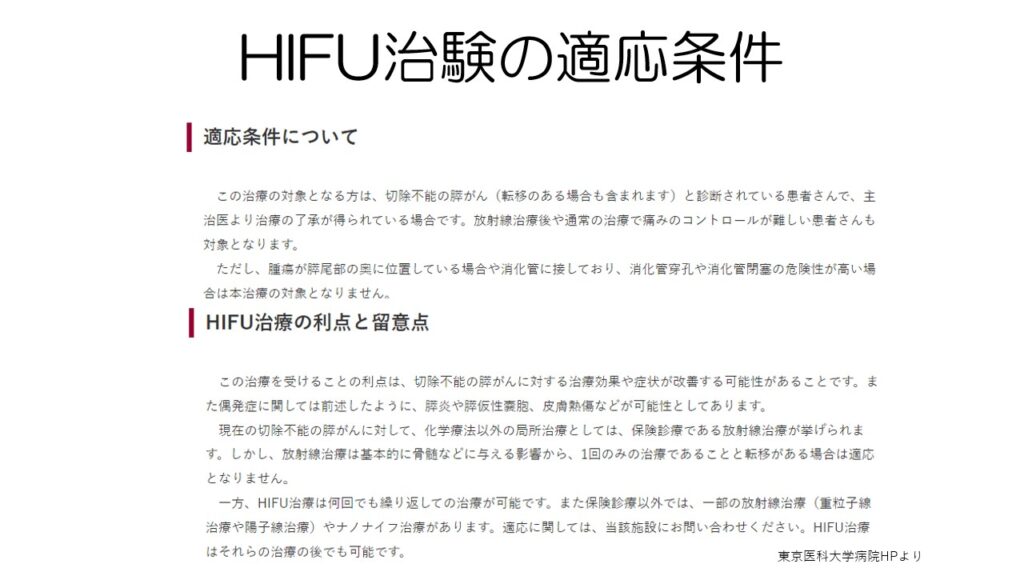

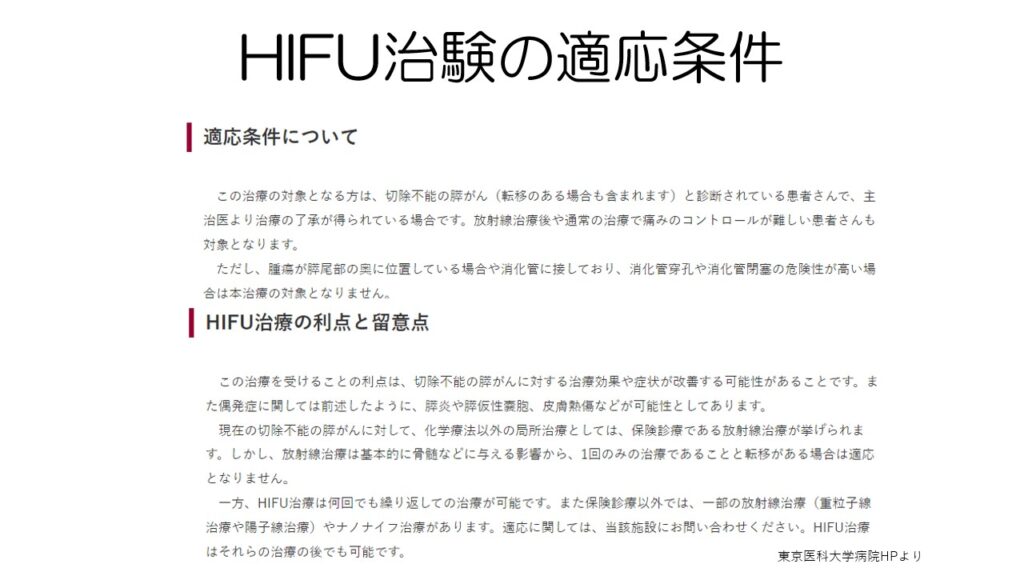

今話題となっているHIFUの治験について。適応は書かれている通りです。

左下に、治験のもとになった論文がありますので、ご紹介します。

HIFUは全身治療ではなく、あくまでも局所だけの治療です。

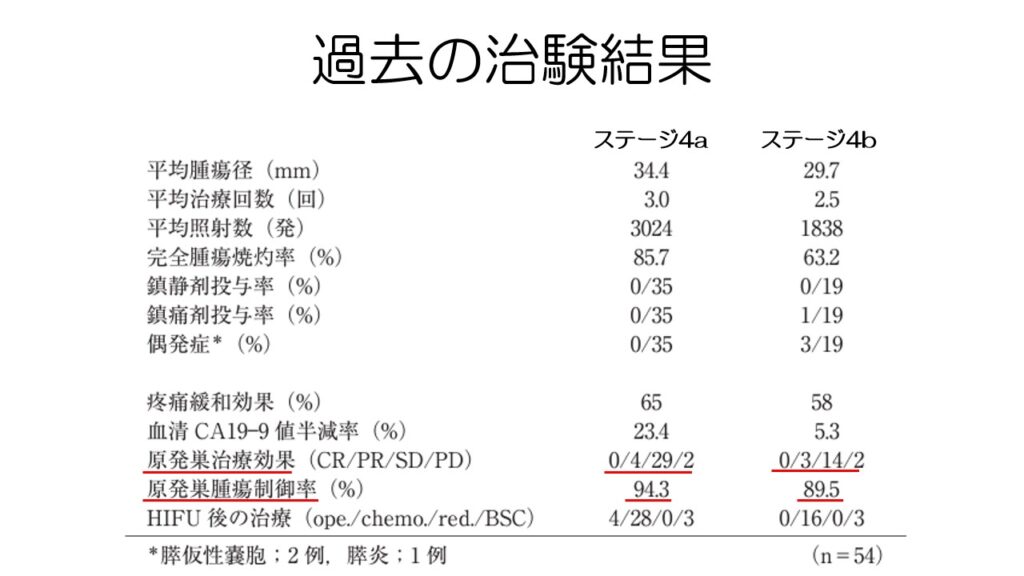

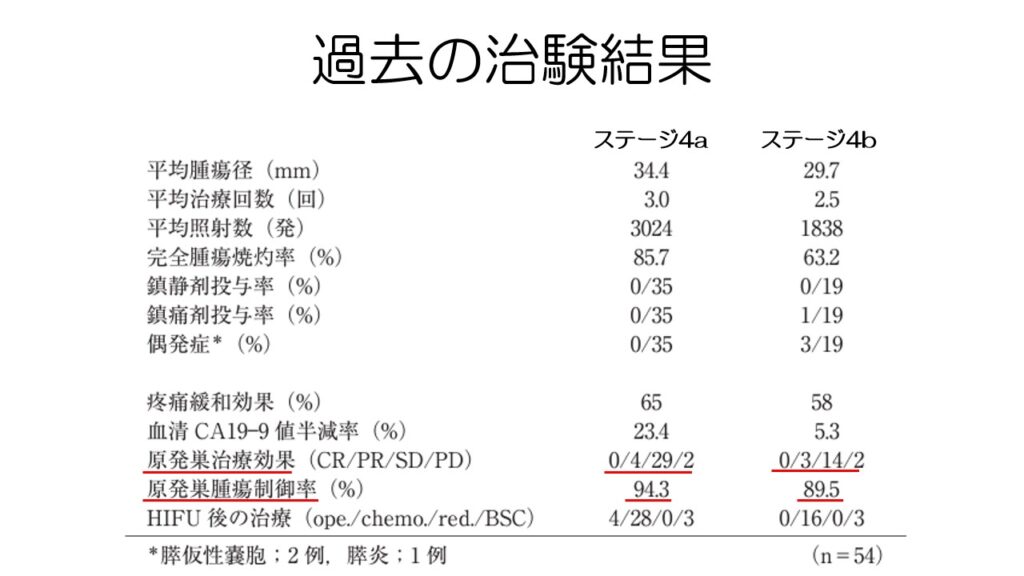

局所の治療効果は、赤線にあるように縮小させるというよりは、現状維持がほとんどのようです。

CR完全奏功が一例もないということで、過剰な期待は禁物です。

東京医大のHPに、適応条件が書いてあります。

この辺りも読まずに、「何でもかんでもHIFU」と言っていると、重粒子線の時にもお話ししました主治医とのコミュニケーションが難しくなると思います。

腹膜播種の治療

膵臓がんの生活の質を下げるのに、痛みと腹水があります。

痛みは麻薬で何とかできるとして、腹水の治療はかなり難渋します。

腹水の原因は主に腹膜播種によるものなのですが、治療法はこのような感じです。

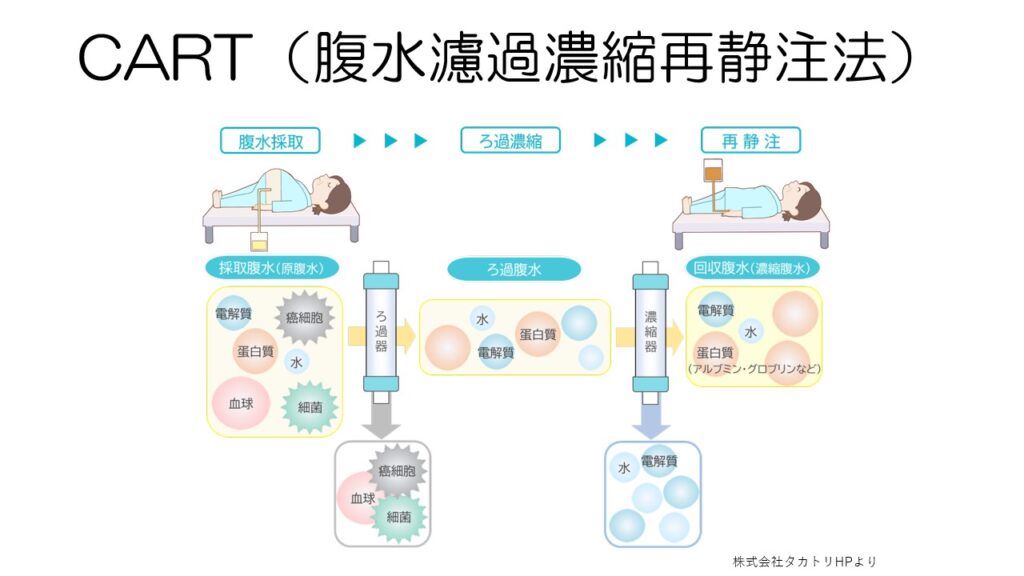

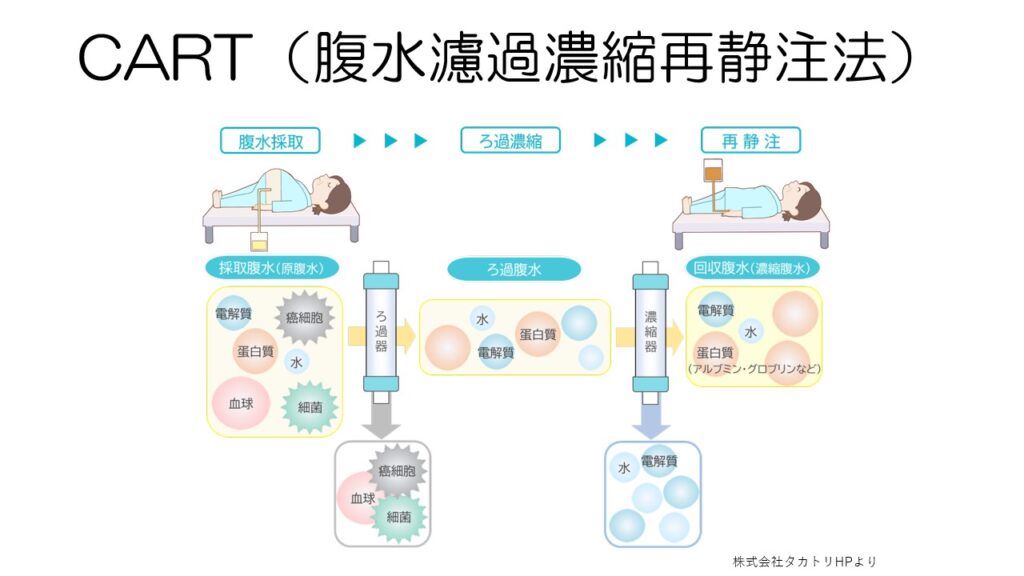

これがCARTの仕組みですが、今回は省略します。

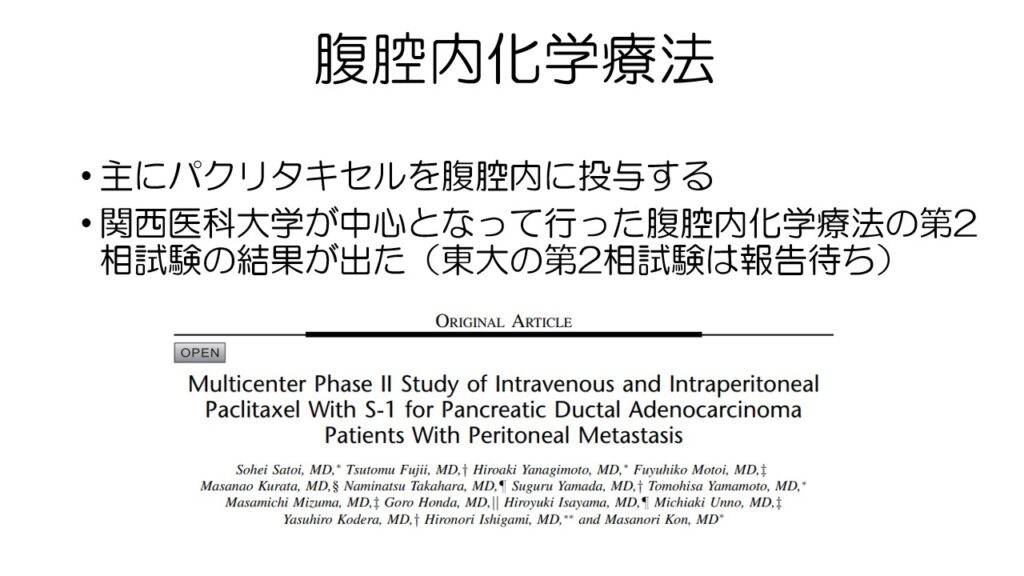

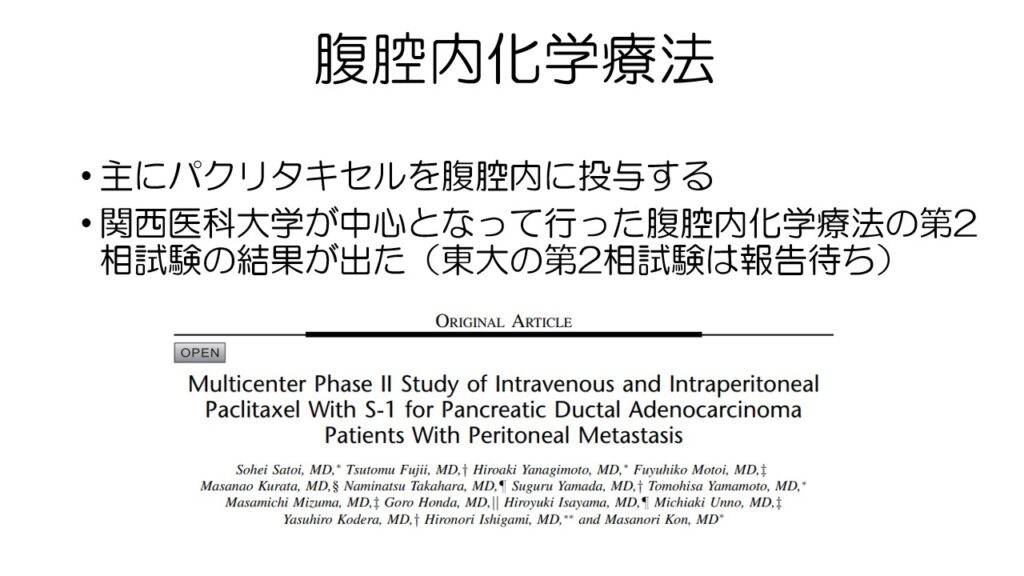

腹膜播種の治療と言えば、腹腔内化学療法が有名です。

ただ、日本で行うには治験、もしくは自費しかありません。

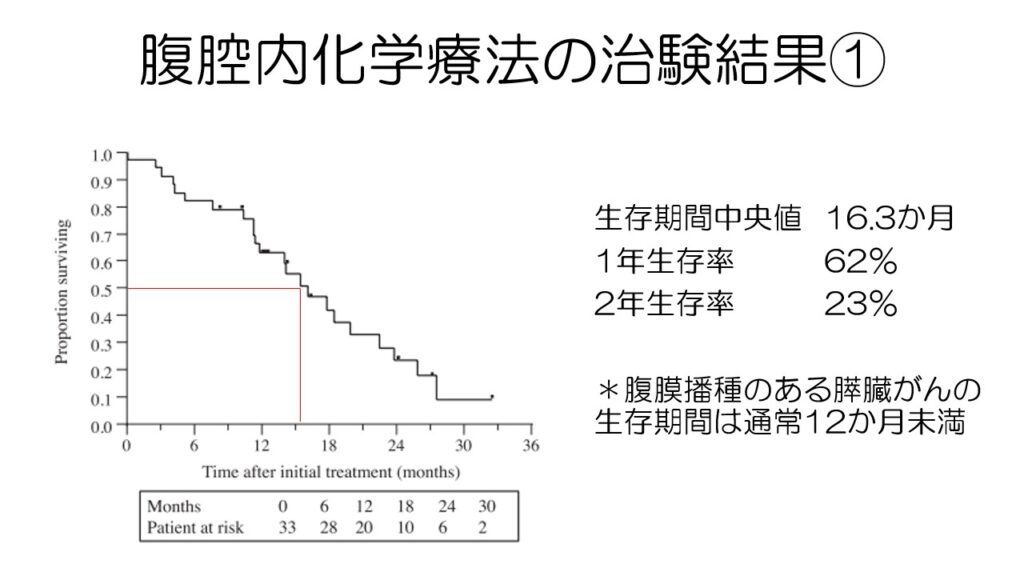

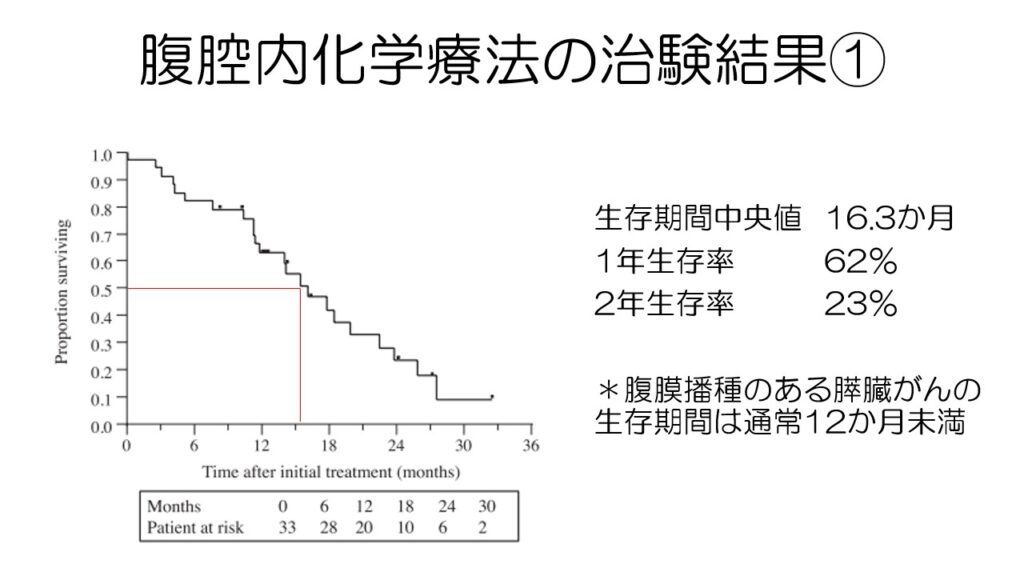

実際、腹腔内化学療法は効くのかとよく聞かれますが、関西医科大学附属病院が行った治験の結果が論文にまとめられています。

腹腔内化学療法のあるなしで比較をした試験ではありませんが、通常腹膜播種があると12か月未満である生存期間が、16か月と延長していることが分かります。

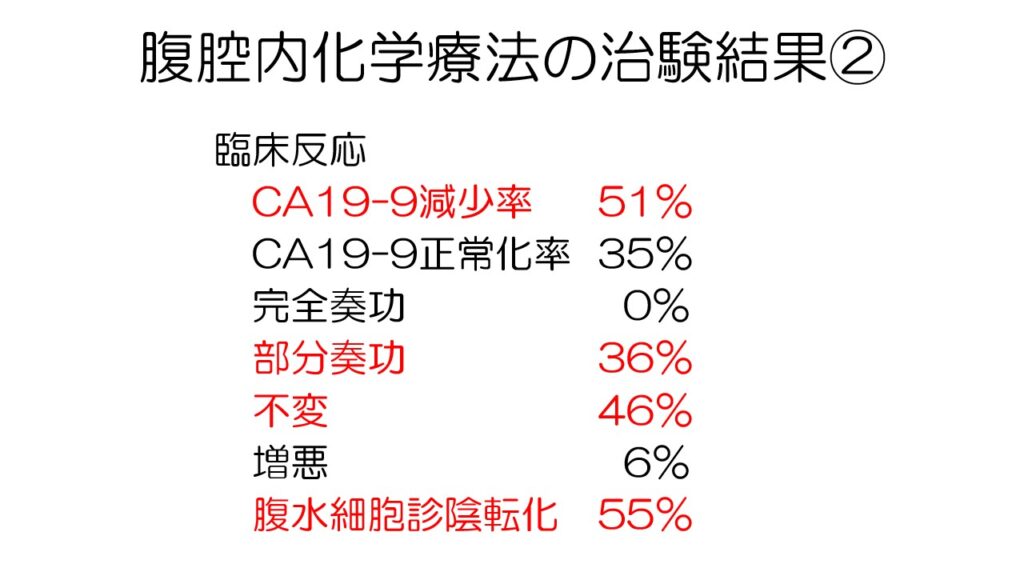

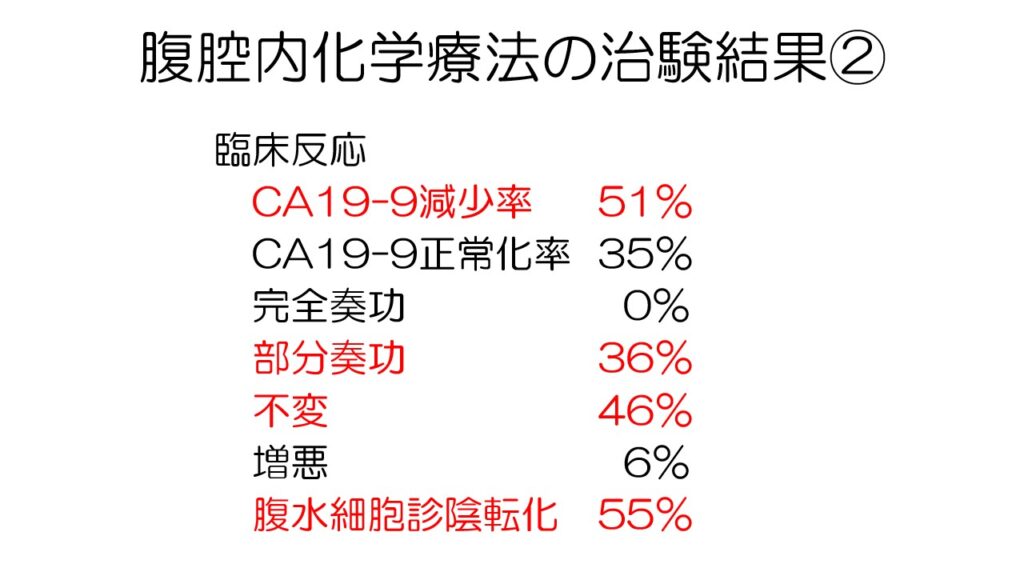

CA19-9の減少や細胞診の陰転化が半数以上で見られています。

完全に腹膜播種が消える訳ではありませんが、増悪は防げるようです。

腹腔内化学療法後にコンバージョン手術を行った治療成績も出ています。

コンバージョン手術で中央値は伸びていますが、完治まで行った人はいませんでした。

未来の治療

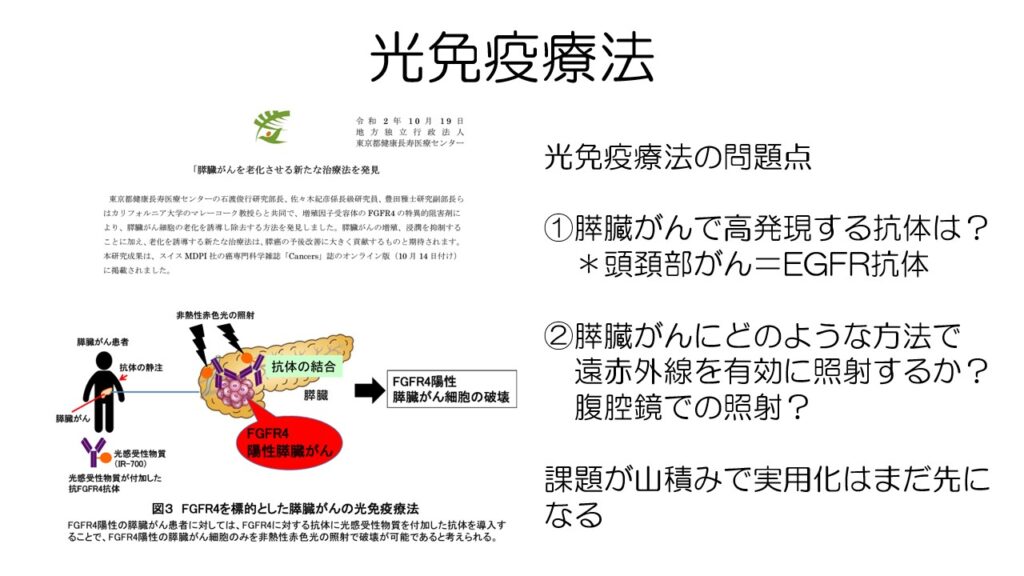

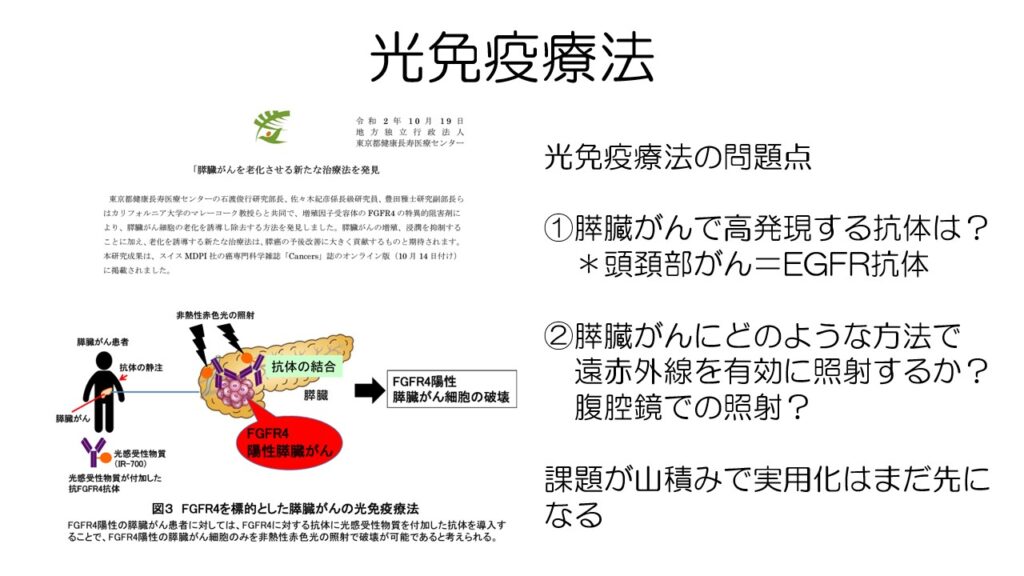

膵臓がんに光免疫療法はどうなの?という質問も良く受けます。

マスコミが一時期もてはやしましたが、実際は再発も多く、ターゲットなる抗体の問題や照射の問題もあり、頭頚部がん以外では進んでいません。

膵臓がんで適応となるのはいつになるか分かりません。

ネットで検索すると、自由診療の光免疫療法が上位に出てきますが、こちらの治療法は光免疫療法の作用機序を考えると、本当に効果があるか疑問です。

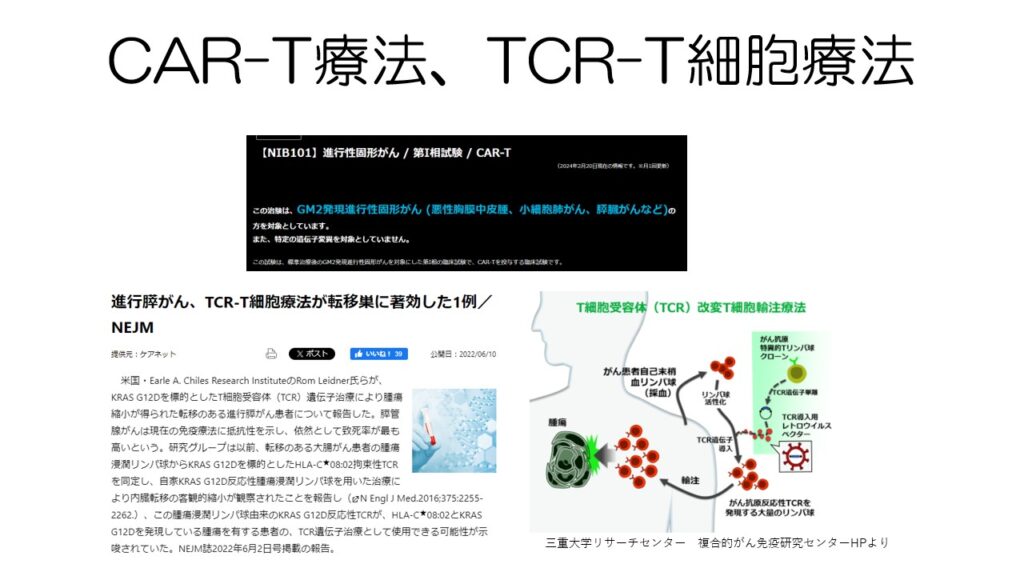

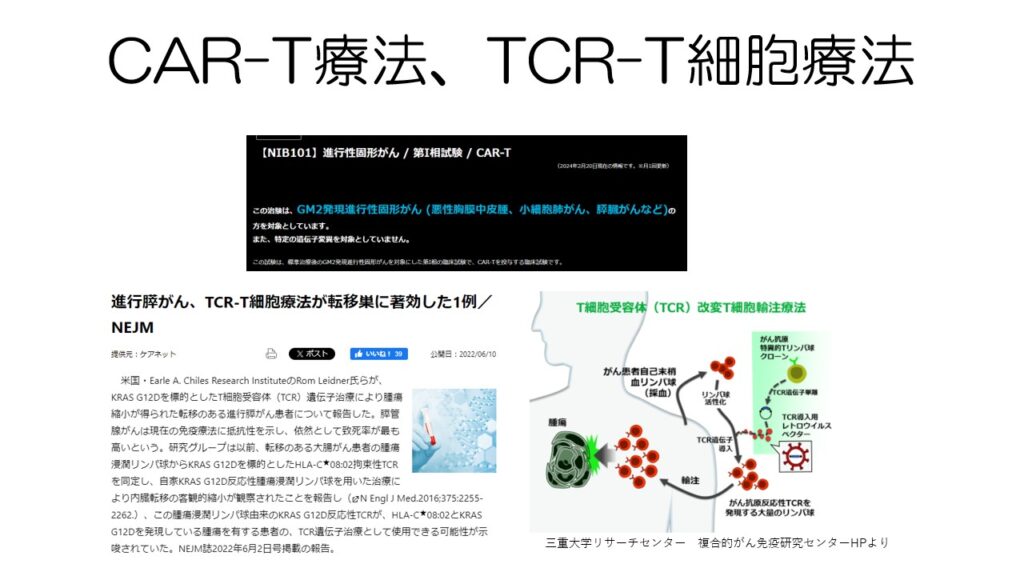

あと、よく質問されるのがCAR-T療法ですが、臨床試験が膵臓がんへの効果は未知数です。

TCR-T細胞療法での治療が奏功したという症例報告もあり、これから研究が進んでいくのかもしれません。

日本のとある病院が行った独自の治験があります。

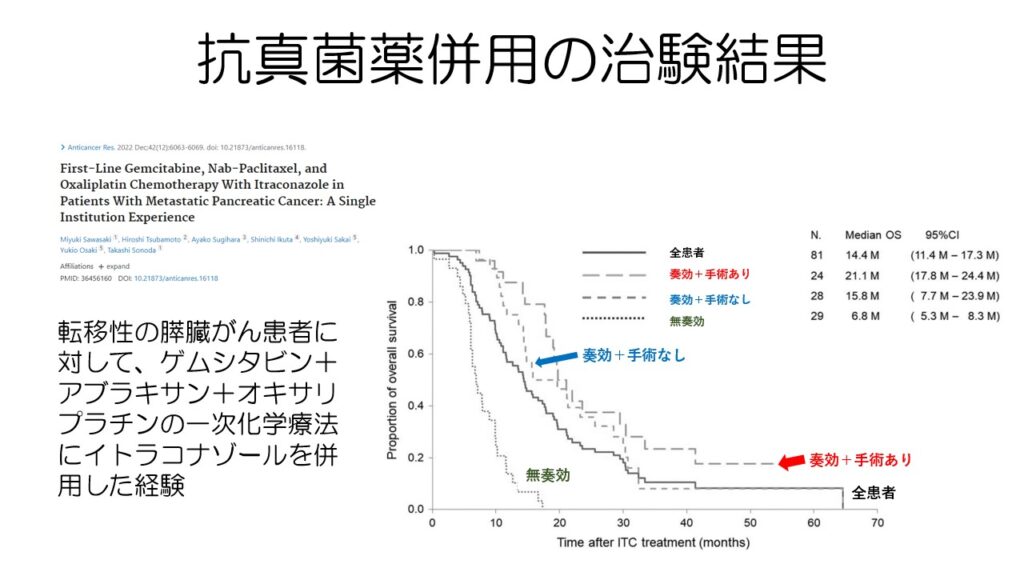

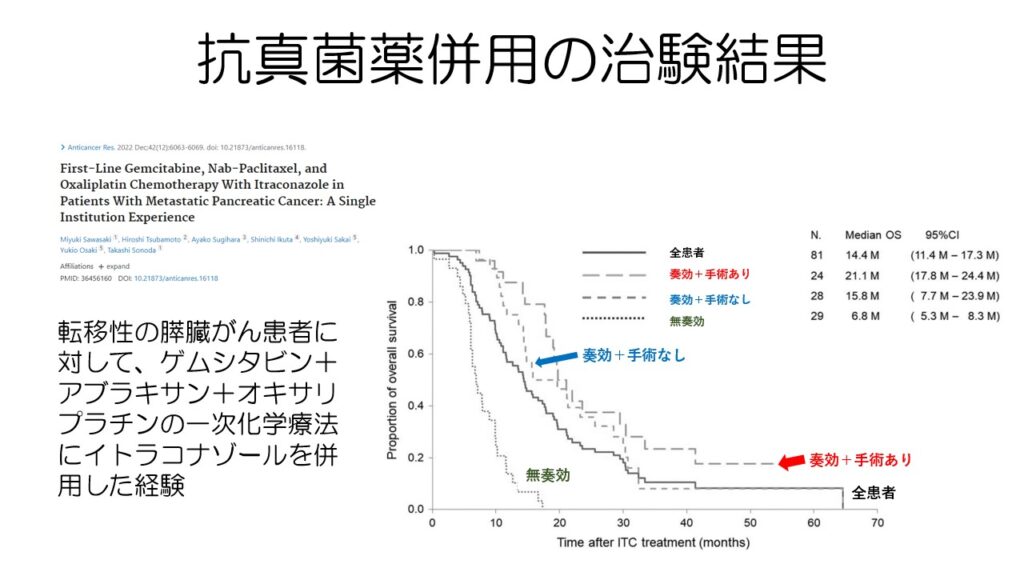

そこでは、抗真菌薬、カビの薬を抗がん剤と併用するという治験を行っています。

治療が奏功した患者さんでは生存期間が15.8か月とやや長い傾向がみられており、5年生存している患者さんも見られています。

比較試験ではないのと、ベースの化学療法がアブゲムにオキサリプラチンを加えているので、抗真菌薬の効果は定かではないと思います。

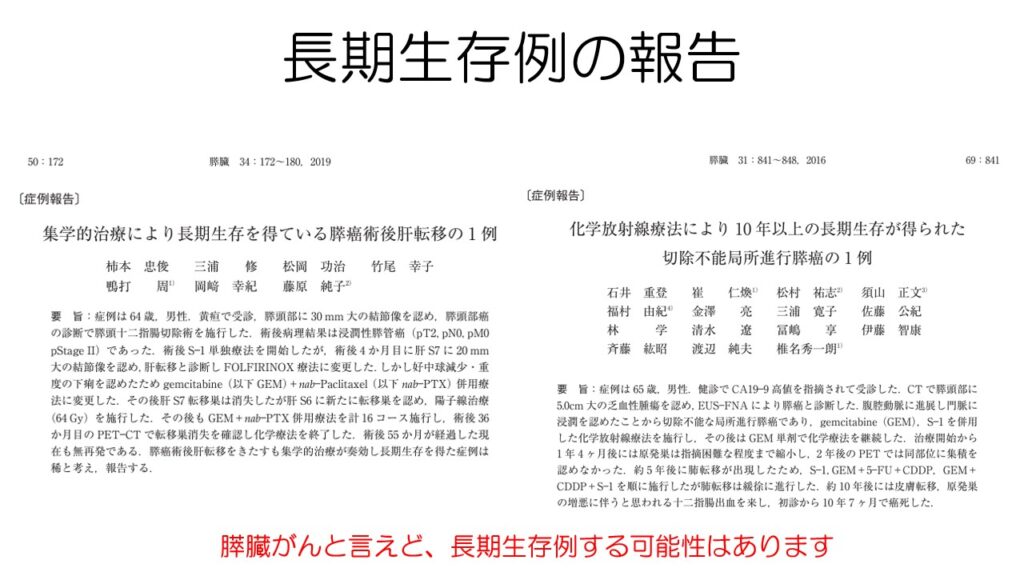

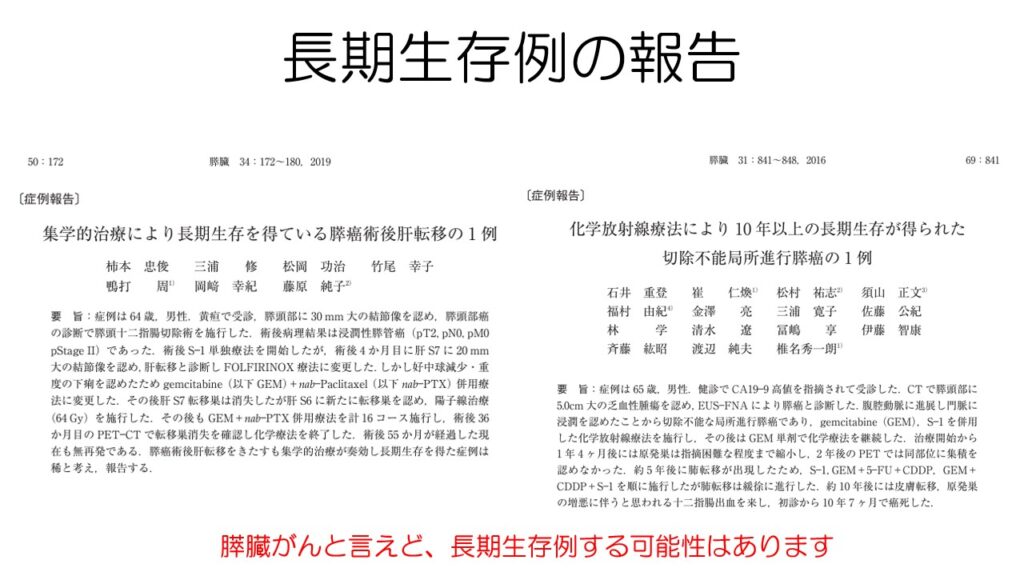

膵臓がんに関しては何かと暗い話が多いですが、長期生存例の報告もあるので、前を向きながら治療に臨んでいただければと思います。

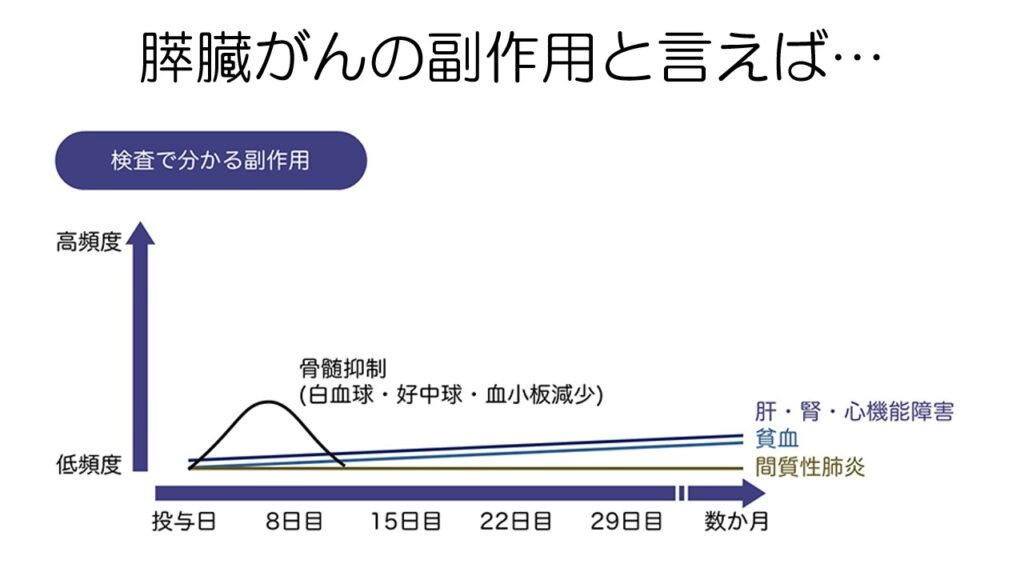

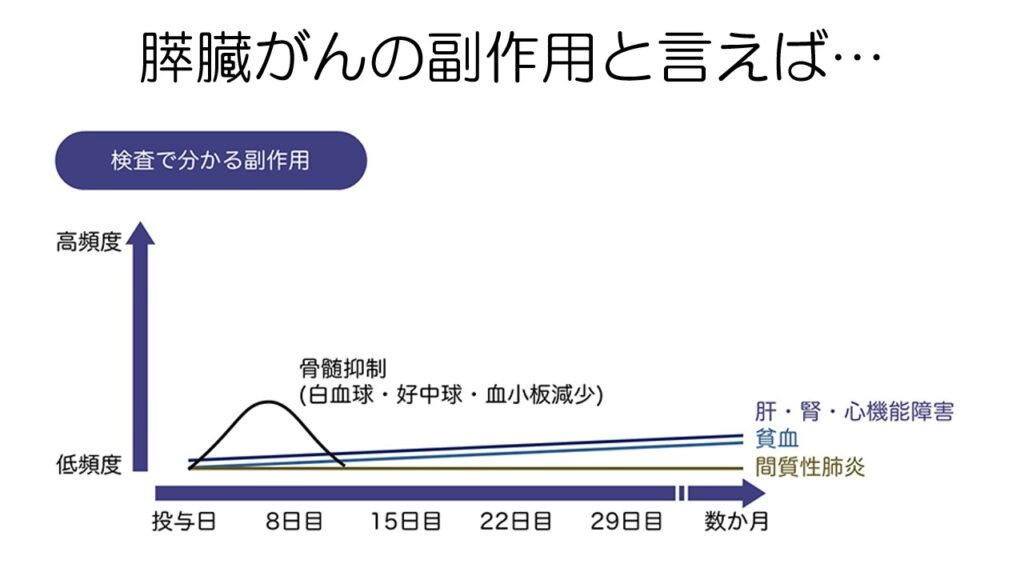

副作用対策

こちらはもうご存知だと思うので省略します。

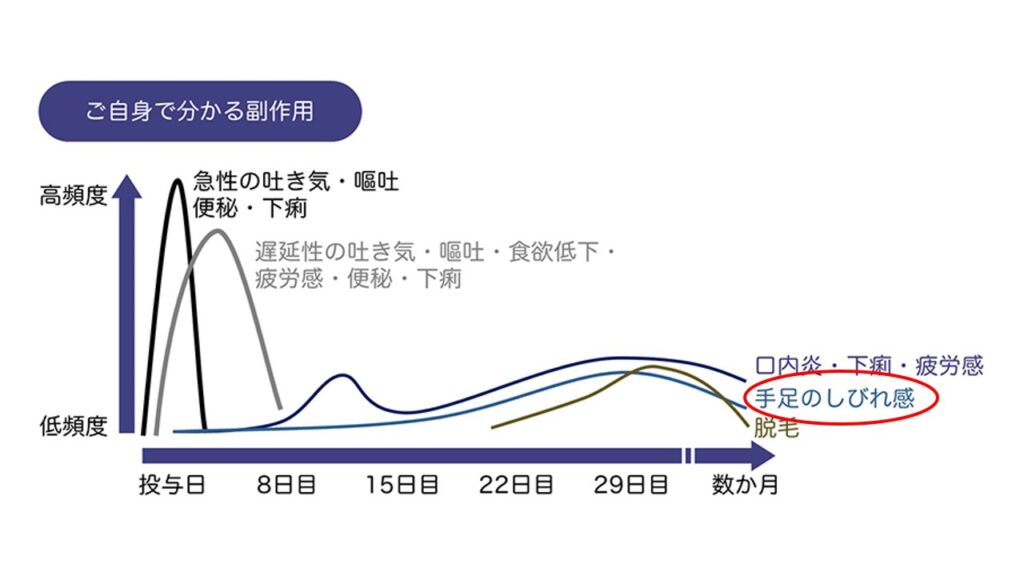

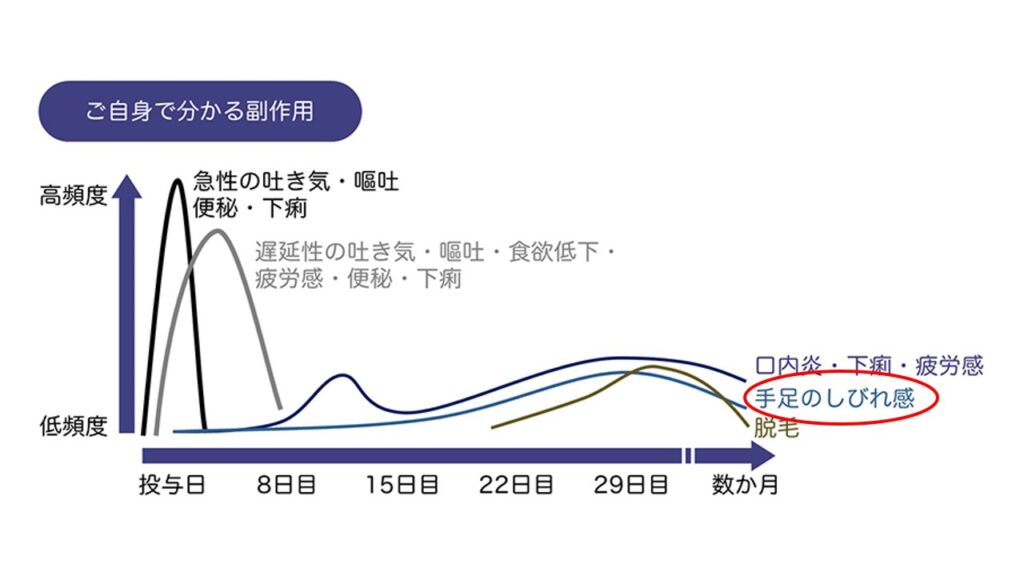

こちらは、体感として感じる副作用ですが、この中で生活の質を大きく落とし、治療の継続が難しくなるのが手足のしびれです。

せっかく抗がん剤が効いているけど、しびれがひどくて治療を続けられなくなることもあります。

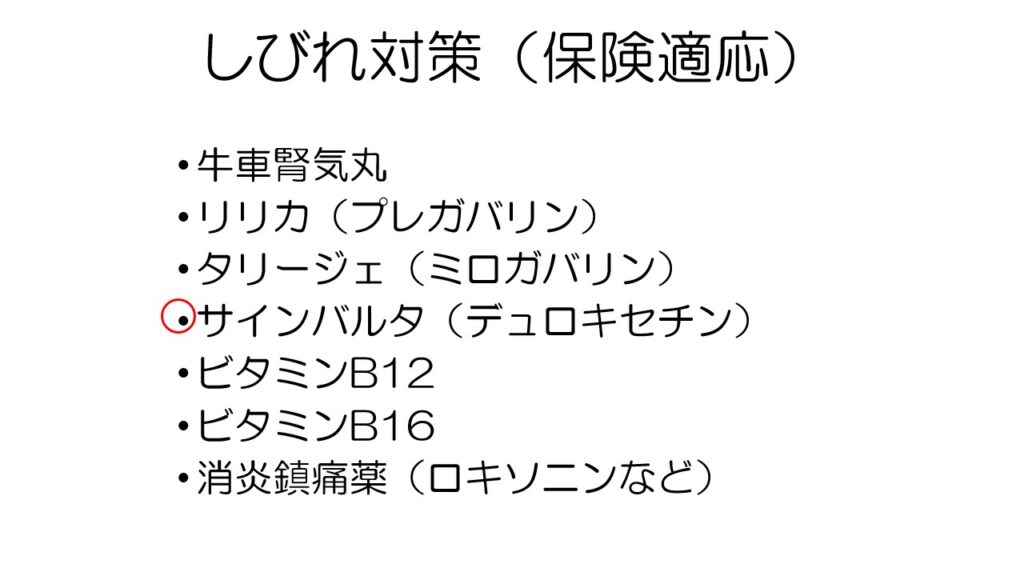

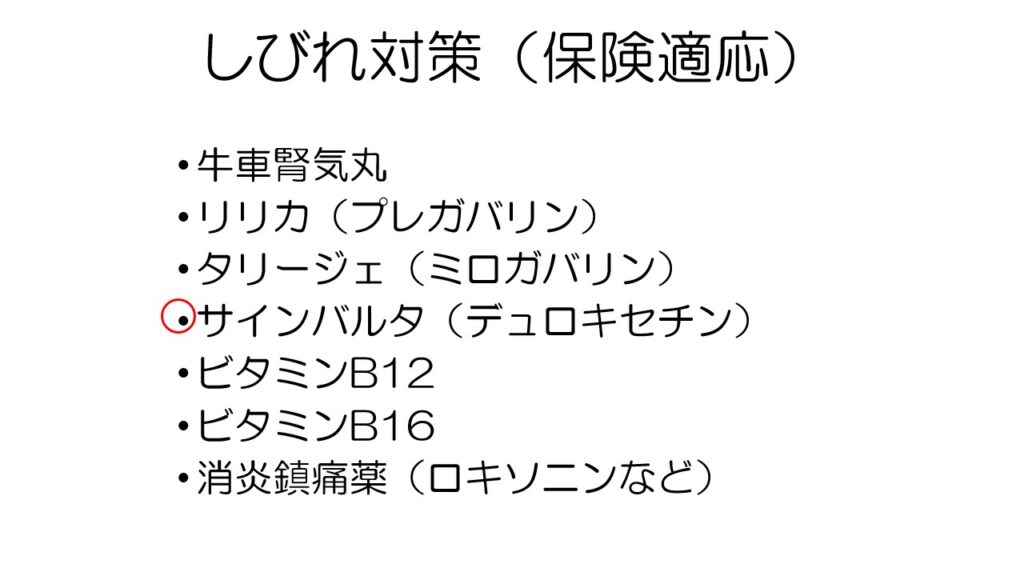

こちらがしびれの治療に用いられる薬剤です。

どれも強いエビデンスが無いので、医者の裁量に任されています。

ASCO米国臨床腫瘍学会では、サインバルタ(デュロキセチン)だけが推奨となっています。

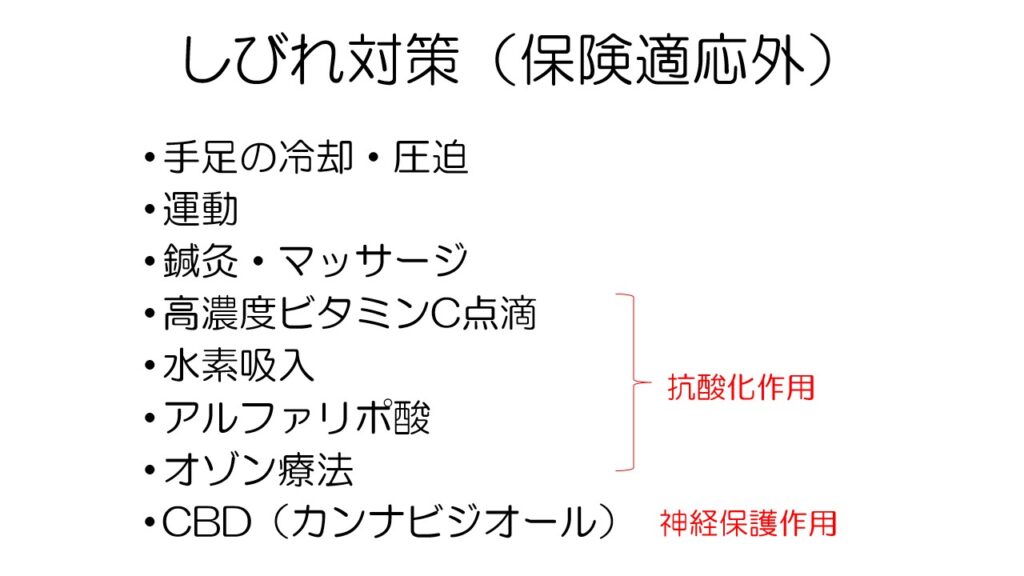

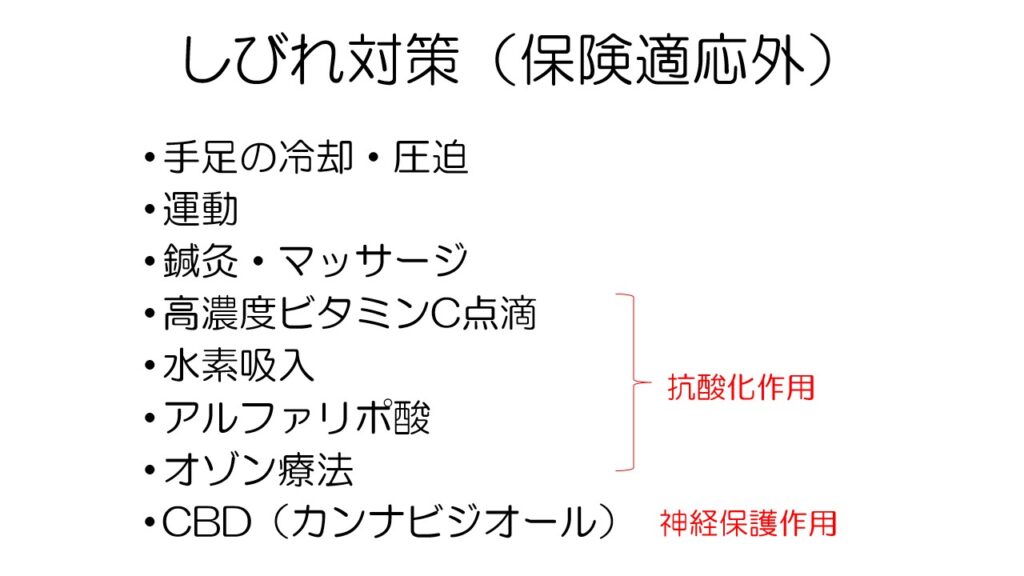

保険適応外の方法としては、このようなものがあります。

患者さんに勧めて効果を感じているのは、手足の圧迫と冷却、高濃度ビタミンC点滴と水素、CBDです。

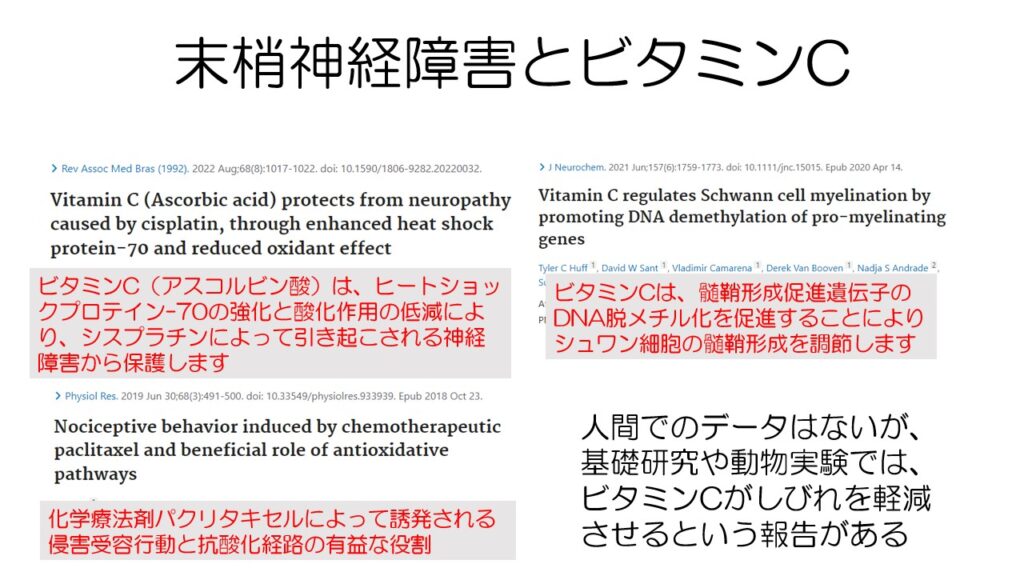

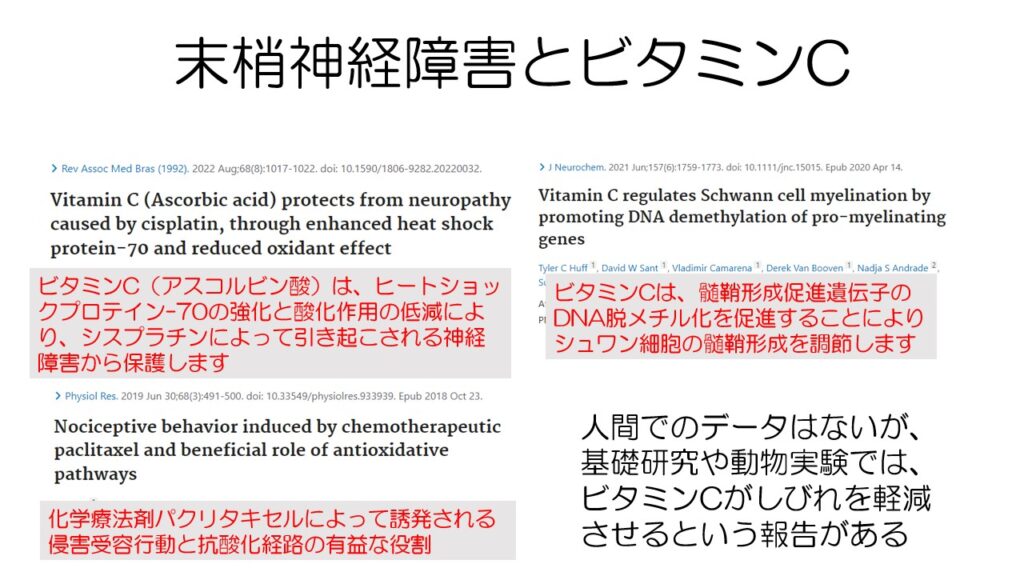

高濃度ビタミンC点滴というと、保険診療のドクターは鼻で笑いますが、まだ有効性が証明されていない抗がん作用に期待するのではなく、抗がん剤や放射線治療との相乗効果や副作用軽減目的で使用するのはアリだと思います。

動物実験等では、しびれに対する効果が証明されています。

実際、当院の患者さんでもしびれが軽減する人は多いです。

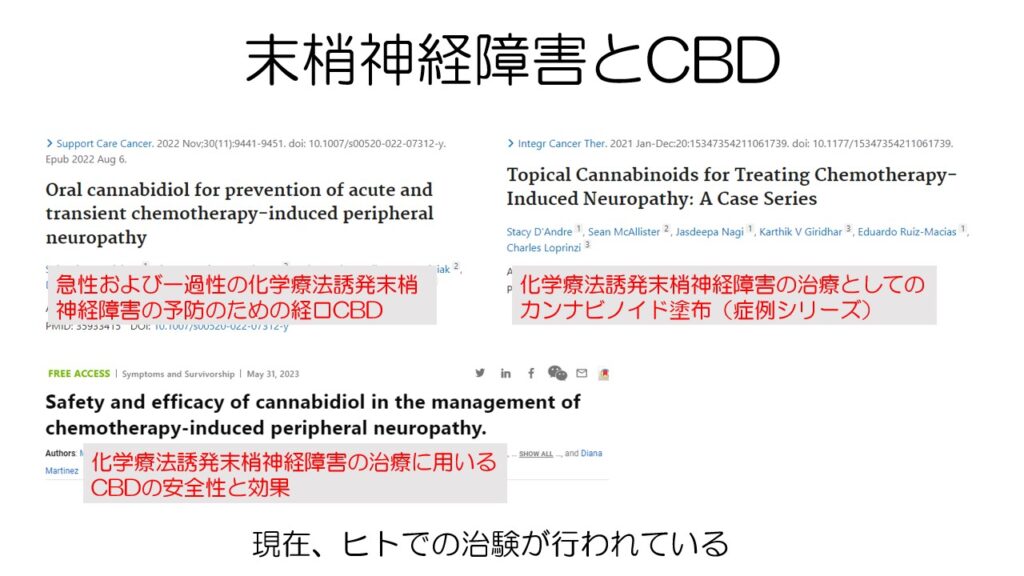

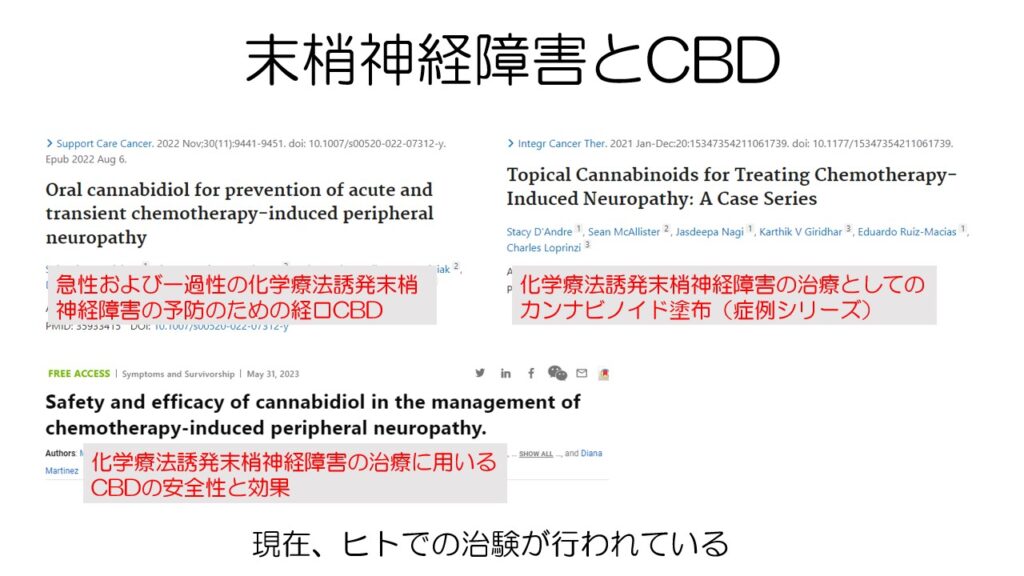

CBDという大麻草から抽出される、もちろん合法の成分があります。

こちらは海外では、しびれに対するヒトでの治験が始まっています。

当院でも処方していますが、8、9割くらいの方がしびれが軽減します。

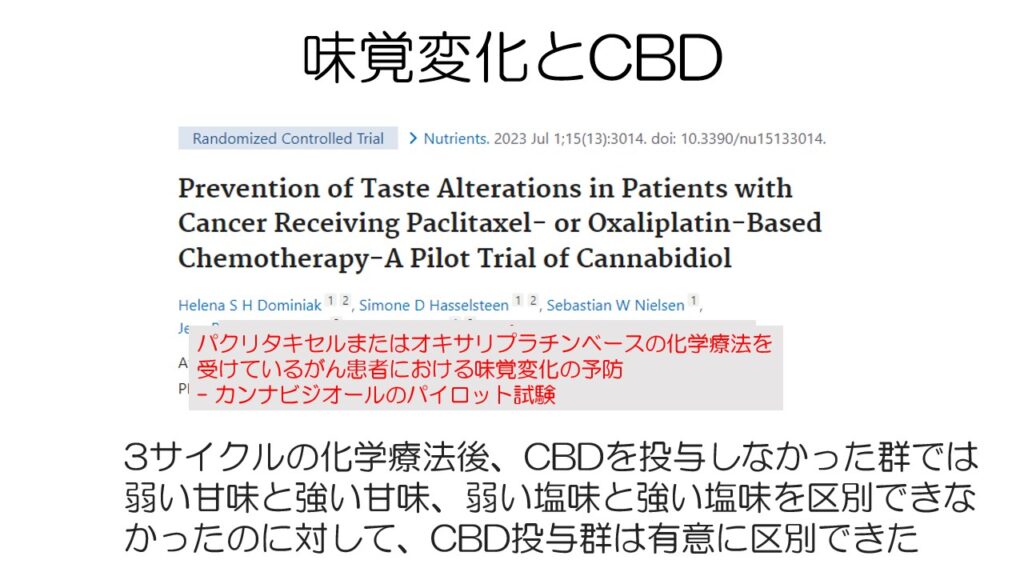

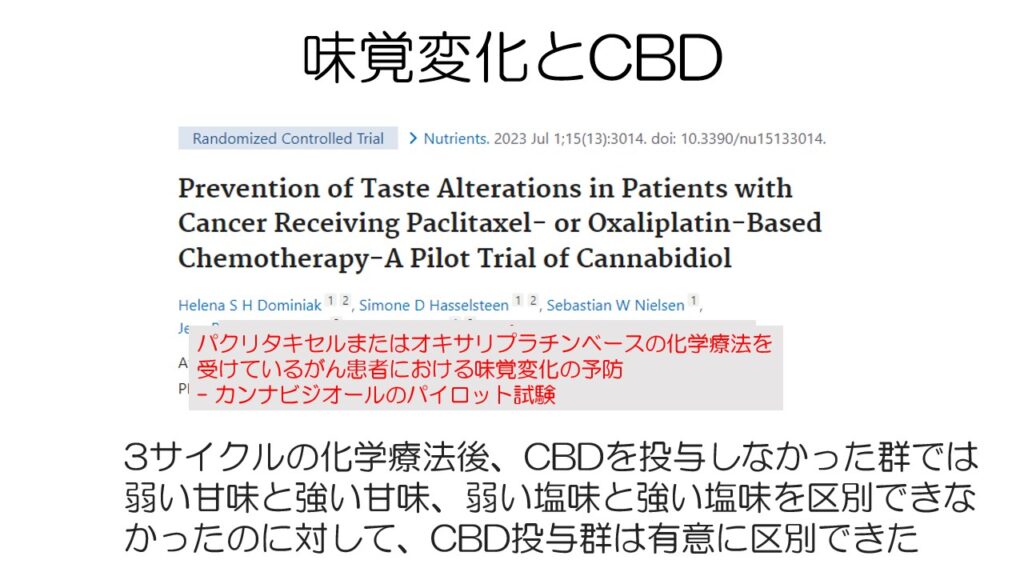

最近でた論文では、CBDが抗がん剤による味覚障害をある程度防いだと報告されています。

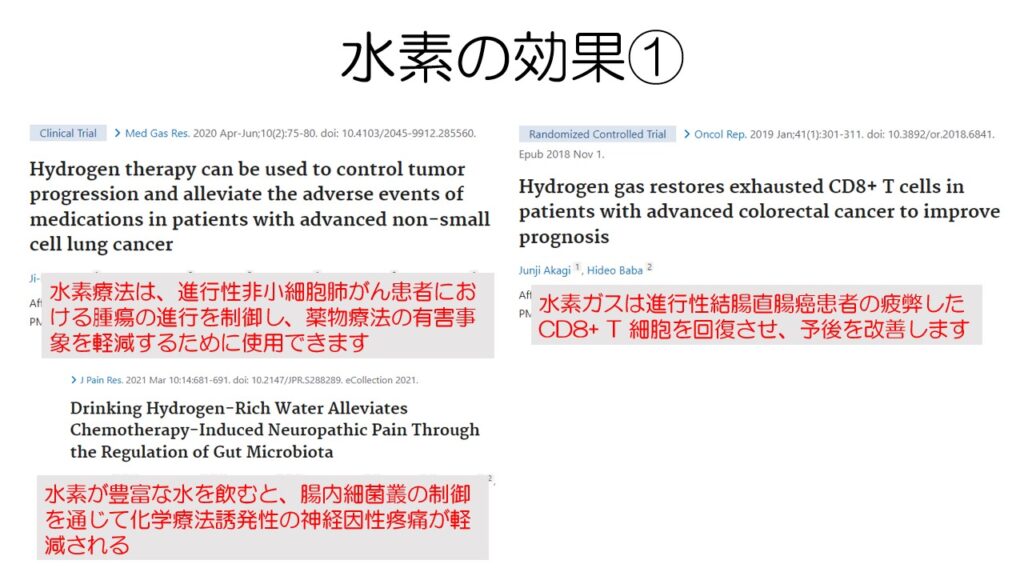

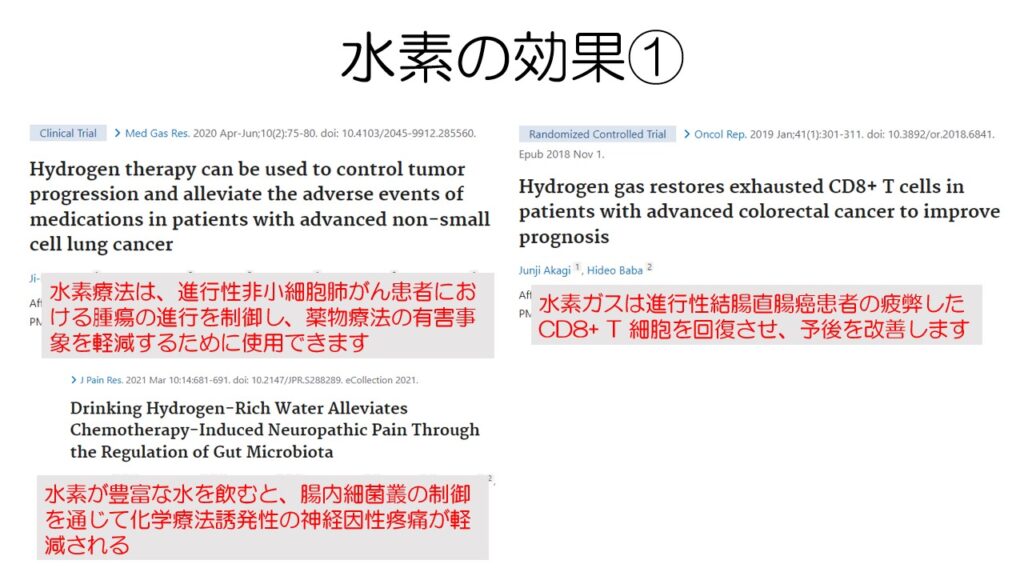

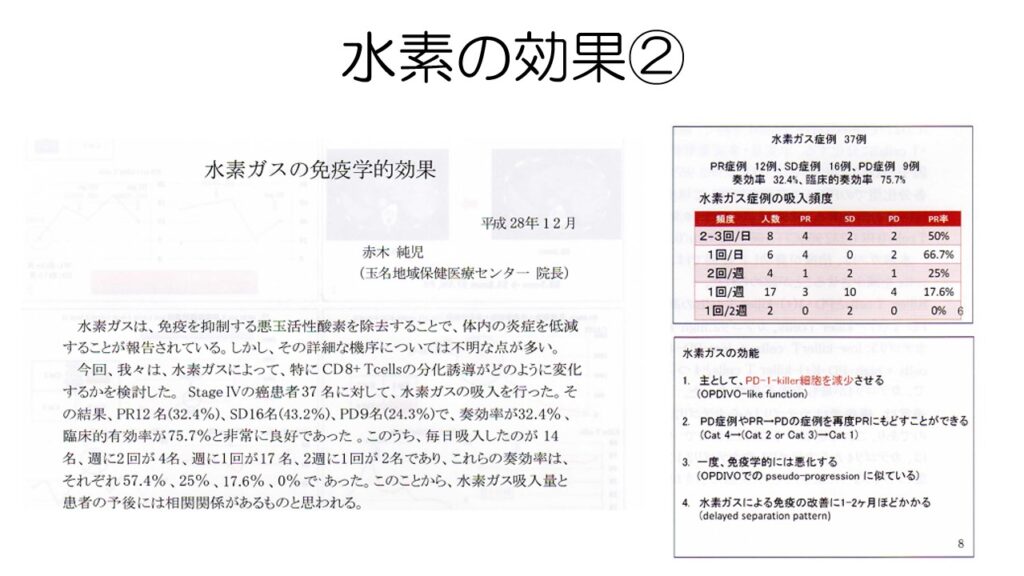

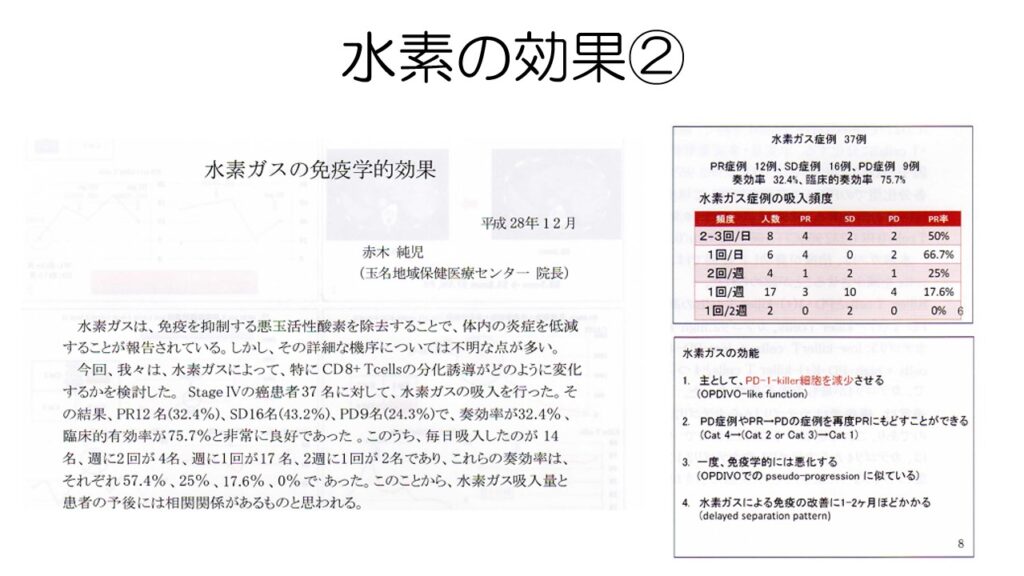

水素もしびれやその他の副作用対策として有効性が言われています。

日本の報告ですが、水素を吸い続けると良い効果があるようです。詳細は省きます。

最後に、膵臓がんは、主治医任せにして、多くの人が同じような治療をしてはいけないがんだと思います。

きちんとした知識を持って主治医とコミュニケーションを取りながら、うまく自身の状態にあった治療を自ら提案することが重要です。

もちろんそれには勇気がいりますが、ちゃんと知識を持って話し合えば大丈夫です。頑張ってください。

の症例-ー世界膵臓がんデーによせて-300x169.jpg)

コメント